975

61

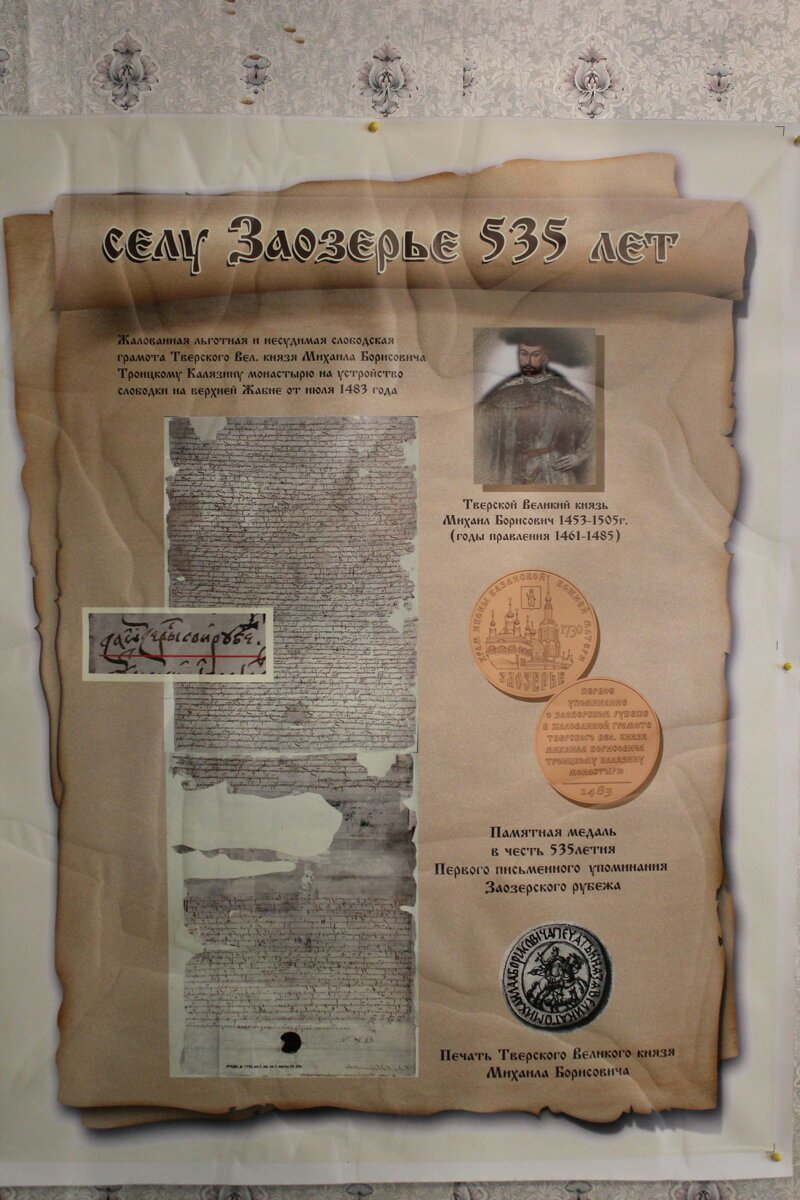

Вторую часть своего рассказа о селе Заозерье Угличского района Ярославской области я начну с самого красивого дома.

Первая часть тут:

Первая часть тут:

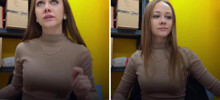

Собственно, увидев этот дом на фотографиях, я и задумал посетить Заозерье. Этот кружевной деревянный дом был построен в 1860-м году и принадлежал купчихе Расковой, которая держала пекарню и немного приторговывала керосином. Как видите, торговля нефтепродуктами и 150 лет назад была прибыльным бизнесом. Сын купчихи работал пекарем в маминой пекарне. Пекарня, к сожалению. не сохранилась. В советское время в доме располагалась контора колхоза имени Тимирязева. Потом колхоз распался, колхозники получили свои паи, многие их продали за бесценок, но и покупатели толком землёй не занимаются - слишком уж рискованное это дело - сельское хозяйство на скудных землях в не очень благоприятном климате. Нефтепродуктами торговать выгоднее.

Несколько лет назад дом стал бесхозным и в этом году его выставили на торги. Выкупить дом удалось учительнице местной школы Алёне Петуховой.

×

Теперь предстоит тяжёлая и затратная работа по восстановлению и сохранению этого шедевра деревянной архитектуры.

А домик хорош!

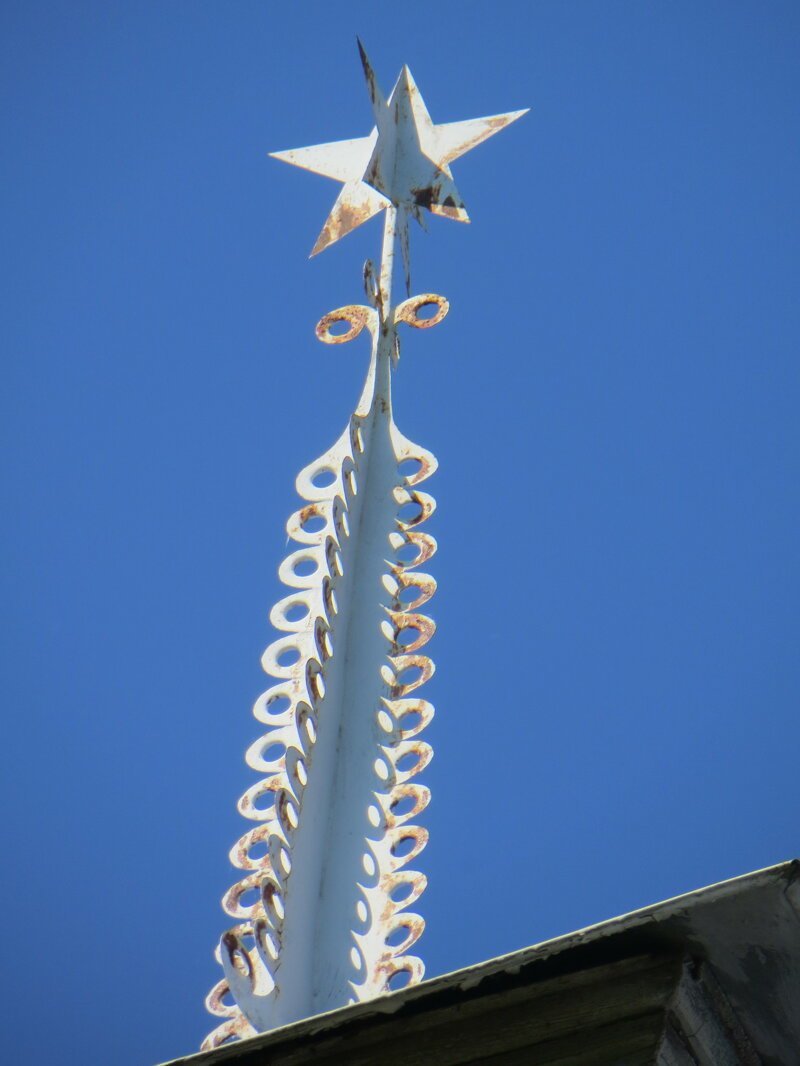

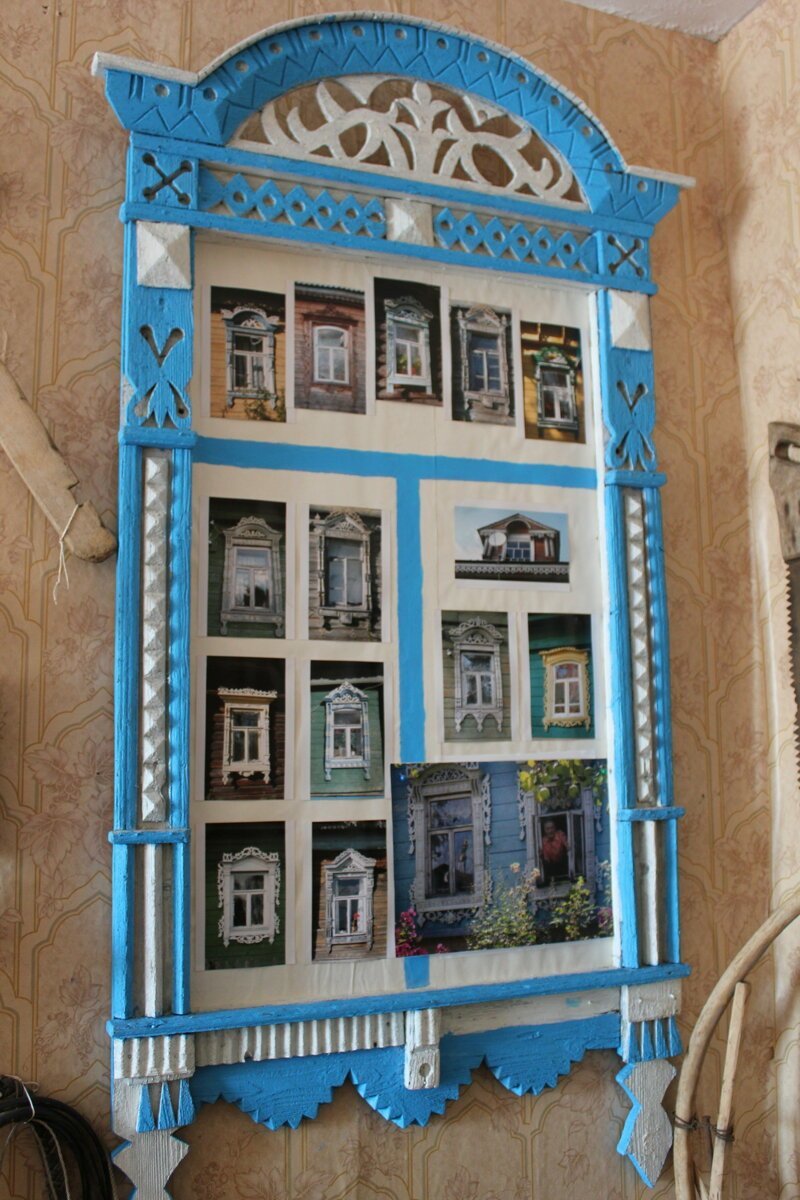

Своё нынешнее имя - "Дом со щуками" здание получило благодаря оригинальным водостокам, выполненным местным жестянщиком в форме щучьей пасти. Вся эта жесть была вырезана и установлена уже в 20-м веке, к купцам не имеет отношения.

Но очень хорошо дополняет деревянный орнамент и наличники.

Конечно, дом требует серьёзных вложений. Будем надеяться, что удастся спасти эту красоту.

Есть ещё одно интересное деревянное здание - дом купца Чекунова. Он немного перестроен, в левой части тоже была башенка, но другой формы.

Долгое время в доме был детский сад. Сейчас вроде кружки для школьников. Удобно, находится рядом со школой.

В прошлом сообщении я рассказывал о купцах, а о дворянах, которые владели селом и землями вокруг него упоминал только вскользь. В этот раз остановимся чуть подробнее.

Хворостинины Первыми владельцами села Заозерье были самые что ни на есть Рюриковичи правда в 19-м колене. Родоначальником рода был ухорский князь Михаил Васильевич Хворостина, сыновья которого – Иван, окольничий, и Михаил, сын боярский, умерший бездетным, – и стали называться Хворостиниными. По завещанию Фёдора Ивановича Хворостинина, последнего владельца Заозерья из этого рода, выясняется родство по бракам Хворостининых с Пожарскими. Известно, что князь Пожарский в свой поход из Нижнего на Ярославль и в Москву временно сдал начальство князю Хворостинину, пока ездил на богомолье в Суздаль. От Хворостинных никаких материальных следов в селе не осталось.

После Хворостининых владельцами села были известные в России помещики: князья Одоевские,Волконские, небольшая доля угодий принадлежала помещикам Рославлевым, Епифановым, Сукиным, Ланским, Репниным. Род Одоевских ведёт своё начало от благоверного князя Михаила Черниговского, замученного вместе с боярином Феодором в орде, в стане хана Батыя, 20 декабря 1242 года.

Одоевские Князья Одоевские были владельцами Заозерья в течение XVII – начала XIX веков. Пётр Иванович Одоевский отпустил на волю половину своих крестьян, устроил приют для бедных на сорок человек (в имении под Москвой). Другая довольно большая часть Заозерья принадлежала Варваре Ивановне Ланской – родной сестре Петра Ивановича Одоевского. Поскольку у Одоевских земель было много в разных местах, надобности проживать в Заозерье у них не возникало, делами здесь занимался управляющий. Соответственно, и усадьбы барской у Одоевских быть здесь не могло.

Волконские Часть Заозерья в XVIII – началеXIX века принадлежала Волконским. В селе они владели 320 душами. Вот та самая Волхонка, как и в Москве хранит в своём названии память о Волконских. По одной из версий, этот род так же, как и род Одоевских, происходит от князей Черниговских, которые тоже в каком-то колене Рюриковичи. Из него происходили князь Михаил Волконский, в 1610 году принявший героическую смерть при защите Пафнутьева монастыря от польских захватчиков, Михаил Никитич Вол¬конский (1713–1788) – московский генерал-губернатор при Екатерине I в 1771–1780 годах, и князь Пётр Михайлович Волконский(1776–1852) – фельдмаршал, основатель русского генерального штаба, посол в Париже.

Сын одного из последних владельцев Заозерья – Сергей Григорьевич Волконский (1788–1865) – был активным деятелем декабристского движения. В 25 лет произведён в генералы, участник Отечественной войны 1812 года. В 1825 году Сергей Волконский венчался с юной Марией Раевской, в этом же году был арестован. Больная, после рождения сына, Мария Николаевна отправилась вслед за мужем в Сибирь. От Волконских остался деревянный дом, который впоследствии перешёл к следующим владельцам. И ещё в Казанской церкви есть придел в честь мученицы Софии, он посвящён погибшей при катании на лошади дочери Волконских Софии.

Салтыковы Последними хозяевами Заозерья были Салтыковы. Этот род, по преданию, берёт своё начало от Михаила Прушанина, вышедшего из Пруссии служить великому князю Александру Невскому. Разным ветвям рода Салтыковых принадлежали царица Прасковья Фёдоровна (1664–1723) – супруга Ивана V, фельдмаршал Пётр Семёнович Салтыков (1698– 1772)– победитель Фридриха II в семилетней войне, и великий русский писатель-сатирик Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826–1889).

В 1830 году мать писателя, Ольга Михайловна Салтыкова, на торгах приобрела у надворной советницы купчихи Рославлевой имение в Заозерье с деревнями. Родовое имение Салтыковой находилось примерно в 50-ти километрах в селе Спас-Угол. Позднее Ольга Михайловна купила ещё часть села у князя Волконского и помещика Репнина и стала полноправной владелицей села. В "Пошехонской старине" Салтыков-Щедрин описывает село, в котором он много раз бывал, только у него оно называется Заболотье.

Усадьба Салтыковых, стоявшая на краю Базарной площади, не сохранилась. После 1862-го года здание побывало в руках разных купцов, бывших когда-то крепостными у Салтыковых и получивших свободу в 1861-м году. Из-за отсутствия ухода здание обветшало, и в 1942-м году было разобрано на дрова. Теперь на её месте рощица. Управляющим имением Салтыковых был некто Боталов. Его внук Пётр устроился в Москве в трактир "У Марьяныча", расположенный в нынешнем ГУМе, сделал карьеру, стал совладельцем заведения. А поскольку фамилия происходило от слова "ботало", что означает колокольчик на шее коровы, он решил сменить её на более аристократическую - Баталов. Думаю, что вы уже догадались, что речь идёт о предках Алексея Баталова, ушедшего в прошлом году.

От Волконских осталась только память - улица их имени.

Хворостинины Первыми владельцами села Заозерье были самые что ни на есть Рюриковичи правда в 19-м колене. Родоначальником рода был ухорский князь Михаил Васильевич Хворостина, сыновья которого – Иван, окольничий, и Михаил, сын боярский, умерший бездетным, – и стали называться Хворостиниными. По завещанию Фёдора Ивановича Хворостинина, последнего владельца Заозерья из этого рода, выясняется родство по бракам Хворостининых с Пожарскими. Известно, что князь Пожарский в свой поход из Нижнего на Ярославль и в Москву временно сдал начальство князю Хворостинину, пока ездил на богомолье в Суздаль. От Хворостинных никаких материальных следов в селе не осталось.

После Хворостининых владельцами села были известные в России помещики: князья Одоевские,Волконские, небольшая доля угодий принадлежала помещикам Рославлевым, Епифановым, Сукиным, Ланским, Репниным. Род Одоевских ведёт своё начало от благоверного князя Михаила Черниговского, замученного вместе с боярином Феодором в орде, в стане хана Батыя, 20 декабря 1242 года.

Одоевские Князья Одоевские были владельцами Заозерья в течение XVII – начала XIX веков. Пётр Иванович Одоевский отпустил на волю половину своих крестьян, устроил приют для бедных на сорок человек (в имении под Москвой). Другая довольно большая часть Заозерья принадлежала Варваре Ивановне Ланской – родной сестре Петра Ивановича Одоевского. Поскольку у Одоевских земель было много в разных местах, надобности проживать в Заозерье у них не возникало, делами здесь занимался управляющий. Соответственно, и усадьбы барской у Одоевских быть здесь не могло.

Волконские Часть Заозерья в XVIII – началеXIX века принадлежала Волконским. В селе они владели 320 душами. Вот та самая Волхонка, как и в Москве хранит в своём названии память о Волконских. По одной из версий, этот род так же, как и род Одоевских, происходит от князей Черниговских, которые тоже в каком-то колене Рюриковичи. Из него происходили князь Михаил Волконский, в 1610 году принявший героическую смерть при защите Пафнутьева монастыря от польских захватчиков, Михаил Никитич Вол¬конский (1713–1788) – московский генерал-губернатор при Екатерине I в 1771–1780 годах, и князь Пётр Михайлович Волконский(1776–1852) – фельдмаршал, основатель русского генерального штаба, посол в Париже.

Сын одного из последних владельцев Заозерья – Сергей Григорьевич Волконский (1788–1865) – был активным деятелем декабристского движения. В 25 лет произведён в генералы, участник Отечественной войны 1812 года. В 1825 году Сергей Волконский венчался с юной Марией Раевской, в этом же году был арестован. Больная, после рождения сына, Мария Николаевна отправилась вслед за мужем в Сибирь. От Волконских остался деревянный дом, который впоследствии перешёл к следующим владельцам. И ещё в Казанской церкви есть придел в честь мученицы Софии, он посвящён погибшей при катании на лошади дочери Волконских Софии.

Салтыковы Последними хозяевами Заозерья были Салтыковы. Этот род, по преданию, берёт своё начало от Михаила Прушанина, вышедшего из Пруссии служить великому князю Александру Невскому. Разным ветвям рода Салтыковых принадлежали царица Прасковья Фёдоровна (1664–1723) – супруга Ивана V, фельдмаршал Пётр Семёнович Салтыков (1698– 1772)– победитель Фридриха II в семилетней войне, и великий русский писатель-сатирик Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826–1889).

В 1830 году мать писателя, Ольга Михайловна Салтыкова, на торгах приобрела у надворной советницы купчихи Рославлевой имение в Заозерье с деревнями. Родовое имение Салтыковой находилось примерно в 50-ти километрах в селе Спас-Угол. Позднее Ольга Михайловна купила ещё часть села у князя Волконского и помещика Репнина и стала полноправной владелицей села. В "Пошехонской старине" Салтыков-Щедрин описывает село, в котором он много раз бывал, только у него оно называется Заболотье.

Усадьба Салтыковых, стоявшая на краю Базарной площади, не сохранилась. После 1862-го года здание побывало в руках разных купцов, бывших когда-то крепостными у Салтыковых и получивших свободу в 1861-м году. Из-за отсутствия ухода здание обветшало, и в 1942-м году было разобрано на дрова. Теперь на её месте рощица. Управляющим имением Салтыковых был некто Боталов. Его внук Пётр устроился в Москве в трактир "У Марьяныча", расположенный в нынешнем ГУМе, сделал карьеру, стал совладельцем заведения. А поскольку фамилия происходило от слова "ботало", что означает колокольчик на шее коровы, он решил сменить её на более аристократическую - Баталов. Думаю, что вы уже догадались, что речь идёт о предках Алексея Баталова, ушедшего в прошлом году.

От Волконских осталась только память - улица их имени.

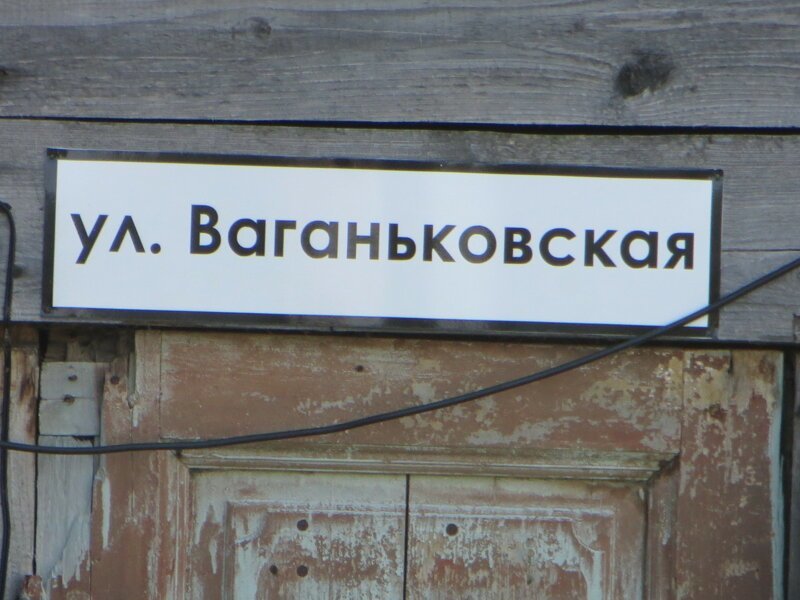

Кроме вполне столичного названия этой улицы, в селе есть ещё Ваганьковская, Бутырская, Ильинка, Новослободская.

Есть улица 12-го декабря (наверное в честь дня рождения моего свояка). Собака гордится, что у её конуры есть адрес, и её конура - единственное здание на этой улице.

Полностью деревянный двухэтажный дом для Заозерья - скорее исключение.

А это дом того умельца-жестянщика Бородина, который является автором тех самых "щук"

И себя он тоже не обидел, соорудил изящные жестяные башенки.

Жаль, что и этот дом стоит заброшенным.

В селе достаточно типичных для средней полосы деревянных изб с мезонинами, вполне жилых.

Палисдники, цветочки.

Кто-то ставит пластиковые окна, оставляя при этом наличники.

Кто-то даже расширяется, кладёт новые срубы, делает пристройки.

Сельская пастораль - берёзка, речка, баньки. Речка Устье, которая делит село на две части, на самом деле довольно большая - 153 километра, причём вся помещается на территории Ярославской области.

Гусям здесь привольно живётся. Если, конечно, не задумываться о своей судьбе.

Деревянный "тротуар" у пруда.

Здесь, похоже некому заниматься домом всерьёз.

Дом купцов Кириных. Кирин был старостой села, владельцем ветряной мельницы, много сделал для обустройства Казанской церкви, но впоследствии разорился.

Ещё один покинутый дом.

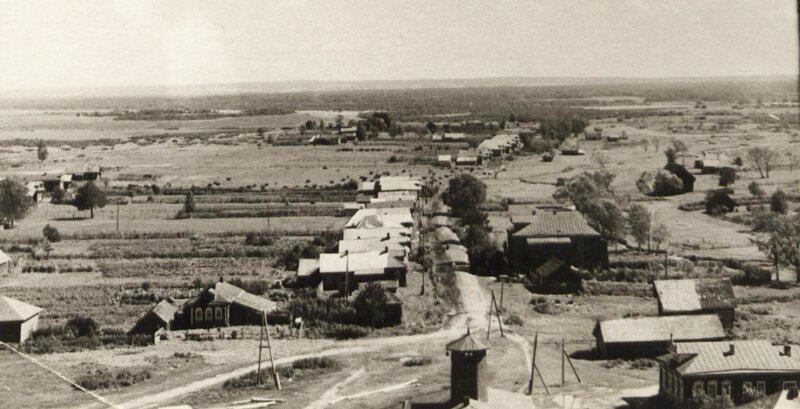

Несколько десятков домов были проданы "на вывоз". Срубы разбирали, перевозили в основном на волжские берега и использовали в качестве дач.

Теперь цельности застройки уже нет, зияют пустыри даже в центре села.

Теперь цельности застройки уже нет, зияют пустыри даже в центре села.

А стояли дома плотненько вдоль улиц. Улица Ваганьковская.

Вот про этот дом мне рассказывали, но из головы вылетело, но чем-то он примечателен.

Домов такого типа (кирпичный низ, деревянный верх) в селе несколько.

Заозерская школа. Пока работает школа, село живёт.

После войны в селе был организован детский дом, под него отвели здание бывшей церковно-приходской школы и ещё несколько больших домов. Детдом просуществовал примерно до 1966-го года, когда сироты военного времени повырастали и разъехались.

Примерно так возили воспитанников детского дома.

Примерно так возили воспитанников детского дома.

Поскольку отток населения из села после 1917-го года принял устрашающие масштабы, новых зданий практически не строилось, хватало бы сил поддерживать старые. Но зато колхоз незадолго до своей кончины успел соорудить такой масштабный спортзал. Это единственное общественное здание, построенное после 1917-го года, которое попалось мне на глаза, не считая торговой палатки на площади.

На большой поляне на северной окраине села разместили сразу несколько футбольных полей.

Зайдя в магазин за мороженым, я обнаружил афишу, из которой следовало, сто я приехал очень вовремя. В эту субботу проводился День села. Первым пунктом программы был футбольный турнир памяти жителя села Юрия Орлова, погибшего в Афганистане.

Как успел этот парень столько задолжать и перед кем, что ему пришлось расплатиться самым дорогим - своей жизнью?

Турнир традиционный, проводился уже в 21-й раз. Приняли участие 4 команды - Из Заозерья, Ильинского, Отрадного, а четвёртую я запамятовал. Приехали не просто так - у каждой команды своя форма.

В качестве почётных гостей были приглашены участники той, ставшей далёкой уже войны.

Перед матчем мне удалось подслушать, что за местную команду будут играть Клещ, Слон и Гоша. Но воспользоваться инсайдерской информацией так и не смог, не нашёл букмекерскую контору. А на Слона я бы поставил.

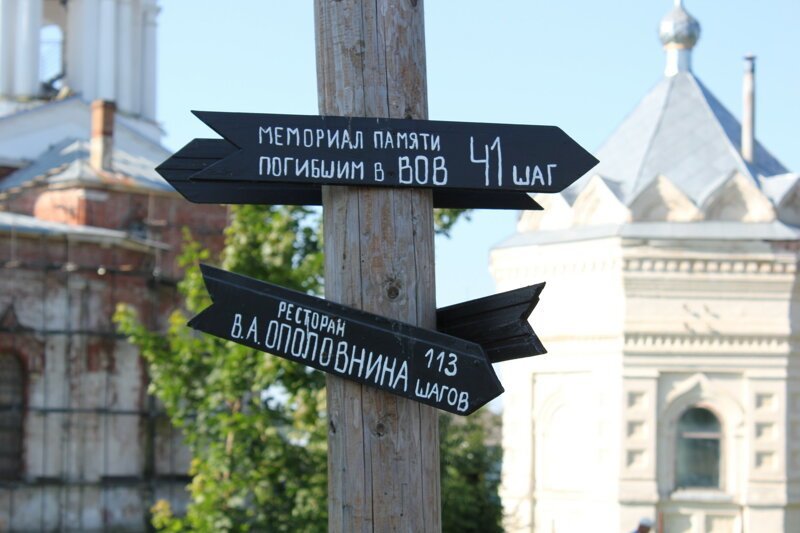

Между спортзалом и поляной находится здание местного музея. Раньше это было волостное правление и волостной суд. Под музей сначала просили то красное здание, которое стоит на площади, но выделили это.

Первый этаж после революции использовался в качестве спортзала для учеников школы, второй был спальным, типа интерната. Здесь останавливались ученики, привезённые из отдалённых деревень.

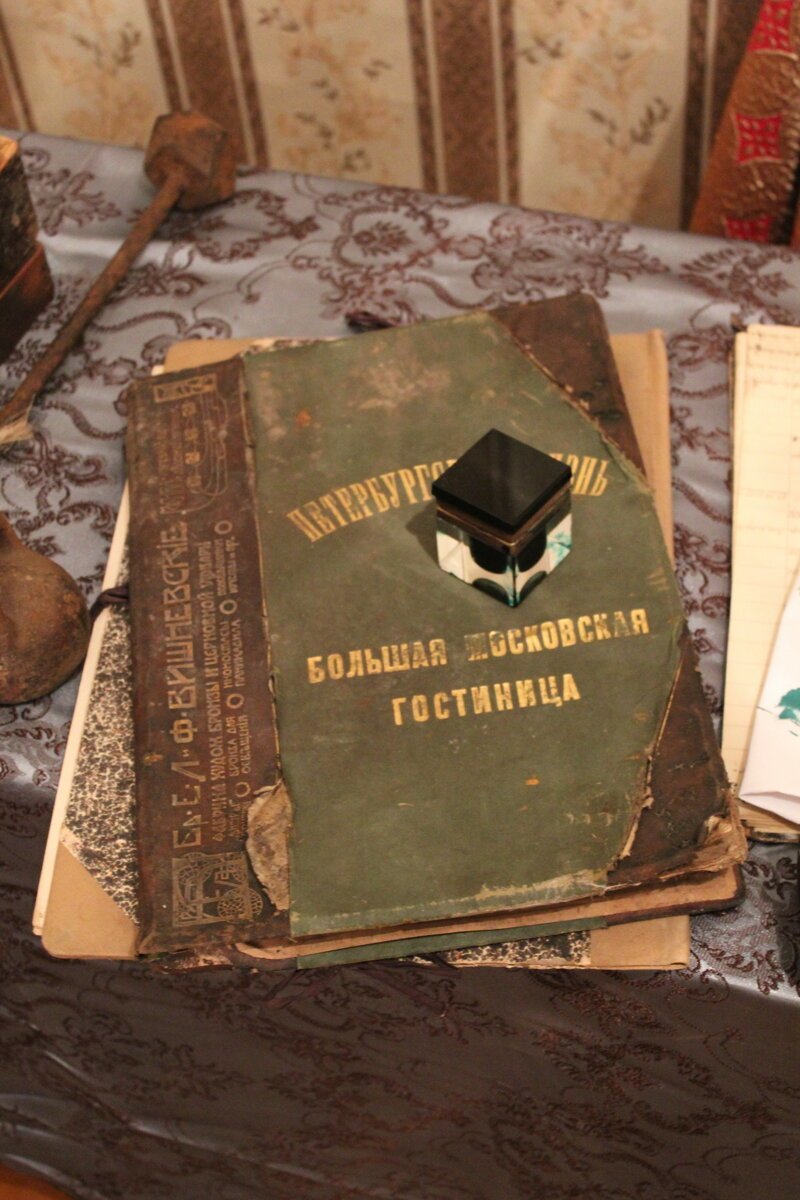

Музей создавался инициативной группой жителей села, держится на голом энтузиазме. Набор экспонатов здесь достаточно стандартный, но вот главным экспонатом я бы назвал саму обстановку этого здания - интерьеры больших комнат, старая мебель, печи

Музей создавался инициативной группой жителей села, держится на голом энтузиазме. Набор экспонатов здесь достаточно стандартный, но вот главным экспонатом я бы назвал саму обстановку этого здания - интерьеры больших комнат, старая мебель, печи

Спасённые наличники.

Такой милый мещанский уют. (Фарфор кузнецовский)

И как украшает этот интерьер Алёна! Она провела для меня экскурсию по музею, рассказала историю села.

Старые половицы - широченные доски. Самовязанные дорожки. У меня бабушка такие делала.

И ещё всех посетителей угощали чаем собственного изготовления - копорским (иван-чай), с мятой, с шиповником. К чаю полагались сушки и баранки. Очень всё в тему получилось.

Собирался я ещё съездить в Ильинское, но получилось, что потратил на Заозерье очень много времени. О чём, впрочем. ни капли не жалею. Есть ли перспективы у это села, сказать сложно. Массового туриста сюда возить можно, к примеру заезжать по пути из Углича в Ростов, но для этого надо привести в порядок дорогу. А вот для туриста продвинутого, искушённого такое место вполне привлекательно. Если ещё удастся придумать какой-нибудь эксклюзив, то дело пойдёт.

Ссылки по теме:

- 74 года спустя: факты об атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки

- 20 потрясающих мест, которые стоит посетить в 2020 году по версии Rough Guides

- 15 вещей, о которых мы что-то слышали, но не знали, как это выглядит

- 15 удивительных и неочевидных фотофактов, наглядно рассказывающих обо всем на свете

- Сан-Франциско 1950-х: романтика по-американски