465

13

Думаю многим нравится старинные постройки- усадьбы, храмы…вот лишь частица их.

Церковный храм в Гагино.

Здесь в Спасском храме венчался великий бас Федор Шаляпин с балериной, итальянкой Иолой Торнаги. Стоп! Гагино, дыра дырой, великий Шаляпин, итальянка... Не сон ли это? Не историческая подтасовка? Нет, не сон. Это уже воспоминания.

Почему Гагино? Вновь здесь просматривается судьбоносная роль Саввы Мамонтова. В километре от Гагино в усадьбе Путятино на даче жила фаворитка Саввы Ивановича, оперная певица Татьяна Любатович. Егерский домик на даче Любатович снимали Шаляпин со своим другом С. Рахманиновым.

Почему Гагино? Вновь здесь просматривается судьбоносная роль Саввы Мамонтова. В километре от Гагино в усадьбе Путятино на даче жила фаворитка Саввы Ивановича, оперная певица Татьяна Любатович. Егерский домик на даче Любатович снимали Шаляпин со своим другом С. Рахманиновым.

Вид на храм в процессе реставрации

×

Наши дни

Гагино сегодня: пять изб, обложенных дровяными поленницами, сбились в ложбине у дороги. Сразу и не поймешь: живые они или мертвые? В деревне ни души. Лишь дачные домики видны по окрестностям, да голубой шатровый купол Казанского храма и золотая маковка Спасской церкви - высокая нота в этой сельской мелодраме. По кованой ограде пиками, по упаковкам плит, строительному сарайчику видно, что оживает некогда бойкое молитвенное место. В 1885 году в приходе храма села Гагино (10 дворов) числилось 6 деревень, 2 сельца: всего прихожан насчитывалось 934 человека.

В 2002 году в храм вернулась жизнь. В те годы в одной из местных газет появилась заметка. Смысл ее был таков: Федор Иванович Шаляпин был бы доволен...

В 2002 году в храм вернулась жизнь. В те годы в одной из местных газет появилась заметка. Смысл ее был таков: Федор Иванович Шаляпин был бы доволен...

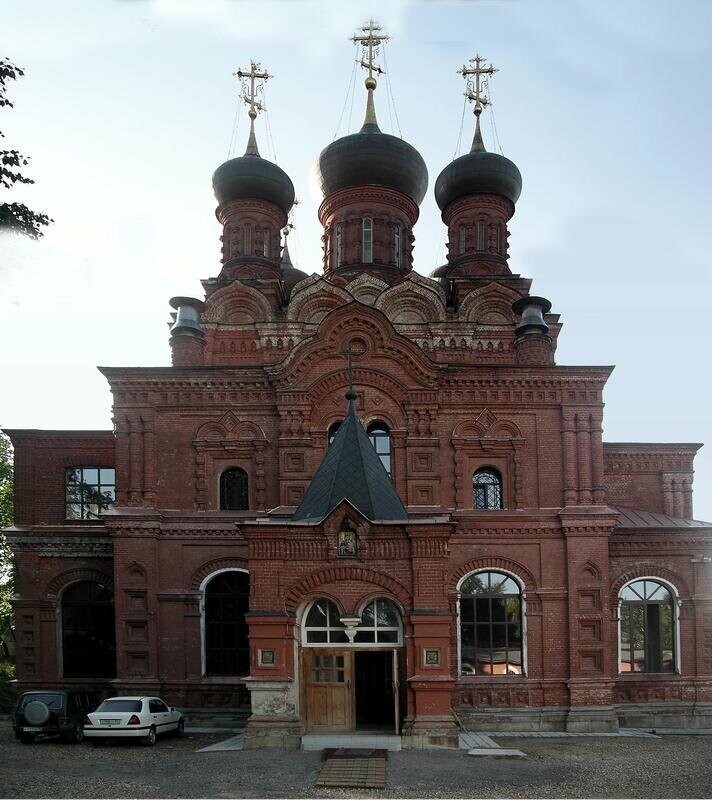

Гефсиманский скит. Черниговский храм.

В десяти минутах езды от Свято-Троицкой Сергиевой Лавры стоит Гефсиманский Черниговский скит — в Сергиевом Посаде особое место. Здесь не бывает такого скопления паломников, как в Лавре, хотя скит является ее подворьем. Видимо, причина в том, что стоит он на некотором отдалении. Как только выйдете на остановке, с дороги вы сразу увидите высокую краснокаменную колокольню. Пройдете через арку (обратите внимание на мозаичную икону Святой Троицы на ней) — и перед вами откроется храм, в солнечную погоду его золотые купола сверкают, и сам он выглядит ярким.

Общий вид на скит.

Территория скита небольшая. Здесь очень тихо, нет туристических очередей. Стоят лавочки в тени и цветут розы. За воротами — пруд.

Но главное, ради чего сюда приезжают, находится под землей. Гефсиманский Черниговский скит в Сергиевом Посаде знаменит пещерами, но не такими, о каких вы можете сначала подумать: это церкви, переходящие одна в другую, кельи и другие помещения. Попасть сюда можно только с экскурсией, которые проводят монахи.

Но главное, ради чего сюда приезжают, находится под землей. Гефсиманский Черниговский скит в Сергиевом Посаде знаменит пещерами, но не такими, о каких вы можете сначала подумать: это церкви, переходящие одна в другую, кельи и другие помещения. Попасть сюда можно только с экскурсией, которые проводят монахи.

Колокольня Черниговского скита

Немного истории...

В 40-х годах 19 века в Москве знали юродивого Филиппушку. Человеком он был прозорливым и многое людям предсказывал. Родители Филиппушки — простые крестьяне из Владимирской области. На родине он женился, родились двое детей. Но смысл своей жизни он видел в служении Богу.

Однажды он оставил семью и отправился в странствие. Обошел (только вдумайтесь, что ходил пешком!) множество городов. Практически не ел, носил вериги (металлические оковы) и железный посох весом примерно 16 килограммов. Самое яркое впечатление в этом пути у него осталось от пещер Киево-Печерской Лавры.

После многолетних странствий Филиппушка пришел в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. Какое-то время жил при обители, а потом попросил разрешение недалеко от нее вырыть, как он сказал, «погребок». Запрещать никто не стал, и юродивый выкопал… совсем не погреб, а келью для себя. Об уединенном месте для молитв узнали другие монахи и поддержали Филиппушку. Появились пещеры для затворников — по типу тех, что юродивый видел в Киеве, а потом и подземная церковь. Так началась история Гефсиманского скита.

Наместником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в то время был архимандрит Антоний, крестник Серафима Саровского. Он подарил новой церкви икону Черниговской Богоматери, откуда и пошло название этого места. Стало понятно, что сюда поедут паломники, и церкви нужен настоятель.

В 1851 году при Лавре служил отец Варнава. Ему тогда было всего 20 лет. Отец Антоний уважал его мнение, несмотря на молодость, и потому отнесся с пониманием, когда отец Варнава попросил отпустить его в более тихое место — Гефсиманский скит. Так здесь появился первый наместник.

Монаху доверяли и шли к нему за советом. Приезжал даже император Николай II. В отличие от сегодняшних дней, тогда на территорию женщинам было запрещено входить.

Гефсиманский Черниговский скит расширялся. Построили наземную церковь (изначально она была деревянной), потом колокольню. В советские годы, как и большинство храмов, скит закрыли. Стали привозить заключенных: в 20-е годы прошлого века тут создали тюрьму. Позже здесь располагался дом инвалидов, потом склады.

Хорошо, что разрушиться всему время не позволило, колокольня и часть храма уцелели, хоть и были сильно повреждены. Ныне восстановлены.

В 40-х годах 19 века в Москве знали юродивого Филиппушку. Человеком он был прозорливым и многое людям предсказывал. Родители Филиппушки — простые крестьяне из Владимирской области. На родине он женился, родились двое детей. Но смысл своей жизни он видел в служении Богу.

Однажды он оставил семью и отправился в странствие. Обошел (только вдумайтесь, что ходил пешком!) множество городов. Практически не ел, носил вериги (металлические оковы) и железный посох весом примерно 16 килограммов. Самое яркое впечатление в этом пути у него осталось от пещер Киево-Печерской Лавры.

После многолетних странствий Филиппушка пришел в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. Какое-то время жил при обители, а потом попросил разрешение недалеко от нее вырыть, как он сказал, «погребок». Запрещать никто не стал, и юродивый выкопал… совсем не погреб, а келью для себя. Об уединенном месте для молитв узнали другие монахи и поддержали Филиппушку. Появились пещеры для затворников — по типу тех, что юродивый видел в Киеве, а потом и подземная церковь. Так началась история Гефсиманского скита.

Наместником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в то время был архимандрит Антоний, крестник Серафима Саровского. Он подарил новой церкви икону Черниговской Богоматери, откуда и пошло название этого места. Стало понятно, что сюда поедут паломники, и церкви нужен настоятель.

В 1851 году при Лавре служил отец Варнава. Ему тогда было всего 20 лет. Отец Антоний уважал его мнение, несмотря на молодость, и потому отнесся с пониманием, когда отец Варнава попросил отпустить его в более тихое место — Гефсиманский скит. Так здесь появился первый наместник.

Монаху доверяли и шли к нему за советом. Приезжал даже император Николай II. В отличие от сегодняшних дней, тогда на территорию женщинам было запрещено входить.

Гефсиманский Черниговский скит расширялся. Построили наземную церковь (изначально она была деревянной), потом колокольню. В советские годы, как и большинство храмов, скит закрыли. Стали привозить заключенных: в 20-е годы прошлого века тут создали тюрьму. Позже здесь располагался дом инвалидов, потом склады.

Хорошо, что разрушиться всему время не позволило, колокольня и часть храма уцелели, хоть и были сильно повреждены. Ныне восстановлены.

Общий вид на скит и окрестности

С 1990-х годов Гефсиманский Черниговский скит относится к Свято-Троицкой Сергиевой Лавре

Пещеры в советское время заливали водой, и обрушившиеся перекрытия пришлось восстанавливать. Сегодня туристам открыты две церкви, часовня и кельи — все они соединены подземными переходами.

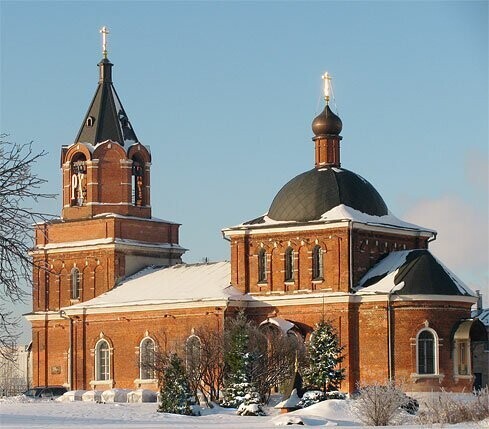

Храм прп. Сергия Радонежского в Бусиново

Первые сведения о храме в селе Бусиново относятся к 1584 году. По преданию это место посетил Сергий Радонежский, проходя из Троицкой обители (ныне Троице-Сергиевская Лавра) в Москву к митрополиту московскому. В XVI веке на этом месте был построен деревянный храм в честь великомученика Георгия Победоносца, разобранный по ветхости в 1623 году.

В 1859 году на средства владимирского купца Ивана Андреевича Бусурина и князя Николая Ивановича Оболенского на его месте был построен каменный храм с тремя приделами. Главный алтарь освящён во имя Преподобного Сергия Радонежского, южный — во имя Рождества Пророка и Крестителя Спасова Иоанна, северный — во имя Святителя Николая Чудотворца.

В 1937 году храм закрыли, купол и колокольню разобрали. С этого времени церковь прп. Сергия практически не действовала, её официальное закрытие состоялось в 1940 году. В советское время здание было сильно перестроено, его отдали под фабрику по пошиву матрасов.

После сноса села, церковное здание не использовалось, стояло открытым и разрушалось. Вплотную к церкви подошла промышленная зона. Речки Бусинка и Лихоборка были заключены в трубу.

Бусиновский храм отдали под завод. Снесли ограду, главу и верх колокольни, затем надстроили трапезную, превратив церковь в безликое, бесформенное здание.

В 1990 г. церковное здание было передано православной общине, начались работы по восстановлению храма, стала возрождаться приходская жизнь. Спустя год, в храме была совершена первая Литургия.

После сноса села, церковное здание не использовалось, стояло открытым и разрушалось. Вплотную к церкви подошла промышленная зона. Речки Бусинка и Лихоборка были заключены в трубу.

Бусиновский храм отдали под завод. Снесли ограду, главу и верх колокольни, затем надстроили трапезную, превратив церковь в безликое, бесформенное здание.

В 1990 г. церковное здание было передано православной общине, начались работы по восстановлению храма, стала возрождаться приходская жизнь. Спустя год, в храме была совершена первая Литургия.

1934 год, храм до разрушения.

И после.. примерно 1985год

Еще крутые истории!

- Несколько интересных историй из жизни необычных личностей

- Как наследники проучили банк, который не хотел отдавать вклад умершего отца