1430

4

Детей принято воспитывать на нравоучительных примерах. Так всегда было, есть и будет. «Крошка-сын к отцу пришел, и спросила кроха: Что такое хорошо и что такое плохо?» Вот я беру учебник моего сына за первый класс «Литературное чтение: рабочая тетрадь» под редакцией Л. А. Ефросининой и смотрю, как сейчас учат первоклашек.

Отвлечемся от дикого задания: «Допиши и сравни. Лобок у твоего котика, у котика из песни» (имеется в виду приведенная тут же песня «Котя, котенька-коток, кудреватый лобок»). Представляю родителей, которые помогают первоклашке делать уроки:

— Мама, папа, что с вами? Почему вы смеетесь и фотографируете страницу на телефон?

— Ничего, ничего, сыночек, это так, это — нервное.

Но оставим котиков с их спорной анатомией. Перейдем к детям. Их, как водится, учат быть щедрыми, и вот на каком примере. Один мальчик пришел в школу, и был у него с собой вкусный-превкусный завтрак, вы не поверите — белый хлебушек. А у другого мальчика завтрака не было, он его потерял по дороге (тоже, видимо, целый батон без всего). Первый мальчик так и съел весь свой хлеб — не поделился и не подавился. И другу оставалось только грустно на него смотреть, но тут третий, хороший мальчик, отломил ему кусочек своего хлебушка.

А вот другая история: мама и двое сыновей пошли в гости к бабушке и принесли с собой немного печенья. Дети как увидели на столе печенье, так сразу на него набросились и все съели. И вот один из мальчиков «посмотрел на бабушку — она жевала корочку черного хлеба». Дальше детям предлагается подумать, какое настроение было у семьи. Не знаю, как у семьи, а я могу думать об одном: в нравоучительных коротких сценках писательницы Валентины Осеевой изображен полуголодный быт 40–50-х годов прошлого века. Но составитель учебника никак это не поясняет, и ребенку останется только делать вывод, что для старых бабушек, всю жизнь честно работавших, корочка черного хлеба — нормальная повседневная еда, а на печенье она может рассчитывать, лишь если придет не жадный внук. Учебник, кстати, издан в серии «Начальная школа ХХI века».

— Мама, папа, что с вами? Почему вы смеетесь и фотографируете страницу на телефон?

— Ничего, ничего, сыночек, это так, это — нервное.

Но оставим котиков с их спорной анатомией. Перейдем к детям. Их, как водится, учат быть щедрыми, и вот на каком примере. Один мальчик пришел в школу, и был у него с собой вкусный-превкусный завтрак, вы не поверите — белый хлебушек. А у другого мальчика завтрака не было, он его потерял по дороге (тоже, видимо, целый батон без всего). Первый мальчик так и съел весь свой хлеб — не поделился и не подавился. И другу оставалось только грустно на него смотреть, но тут третий, хороший мальчик, отломил ему кусочек своего хлебушка.

А вот другая история: мама и двое сыновей пошли в гости к бабушке и принесли с собой немного печенья. Дети как увидели на столе печенье, так сразу на него набросились и все съели. И вот один из мальчиков «посмотрел на бабушку — она жевала корочку черного хлеба». Дальше детям предлагается подумать, какое настроение было у семьи. Не знаю, как у семьи, а я могу думать об одном: в нравоучительных коротких сценках писательницы Валентины Осеевой изображен полуголодный быт 40–50-х годов прошлого века. Но составитель учебника никак это не поясняет, и ребенку останется только делать вывод, что для старых бабушек, всю жизнь честно работавших, корочка черного хлеба — нормальная повседневная еда, а на печенье она может рассчитывать, лишь если придет не жадный внук. Учебник, кстати, издан в серии «Начальная школа ХХI века».

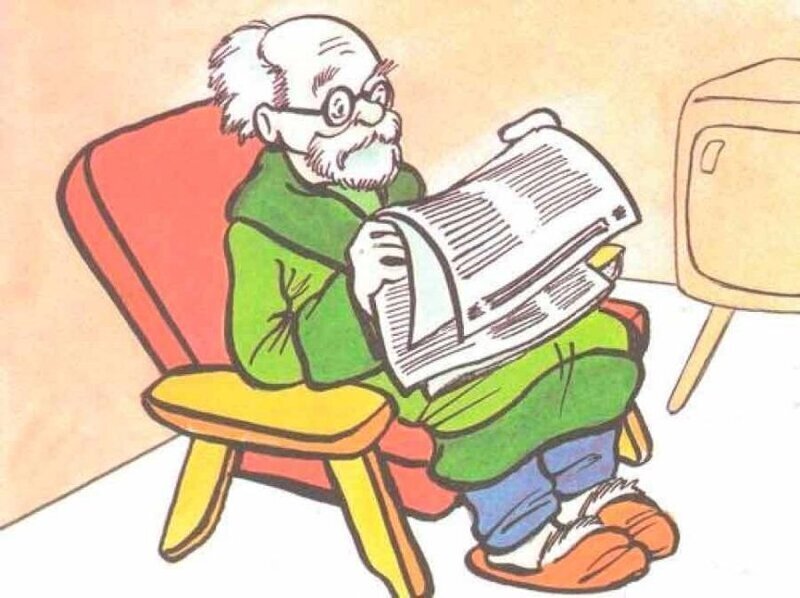

Изображение бабушек в учебниках и пособиях для детей — отдельный печальный жанр. Вот как выглядит стандартная иллюстрация в какой-нибудь «Твоей первой книжке»: большеглазый малыш, рядом с ним совсем юная мама и тут же, очевидно, ее мама, то есть бабушка малыша. По всем подсчетам, ей должно быть лет пятьдесят пять, а то и меньше. Как же художники изображают женщин такого возраста? Во-первых, это всегда древняя-древняя старуха. Обычно она сидит в кресле, но если уж оттуда выбралась, то ходит, тяжело сгорбившись и опираясь на клюку. Волосы у нее седые и на затылке собраны в пучок. У нее очки, крючковатый нос и глубокие морщины.

И еще она всегда вяжет. Это вообще отличительный признак любой немолодой женщины. Как ей исполнится лет сорок, так она сразу бросается вязать, просто как безумная. Причем не что-нибудь авторское, дизайнерское, нет, она всегда вяжет или носки, или варежки. Вроде бы всего этого добра полно в магазинах и цены невысокие, но все равно бабушка ни за что не расстанется со своим клубком. Из десятков бабушек в детских учебниках я видела только одну, которая не вязала. Она стояла у русской печки и с помощью ухвата ставила туда горшок.

И еще она всегда вяжет. Это вообще отличительный признак любой немолодой женщины. Как ей исполнится лет сорок, так она сразу бросается вязать, просто как безумная. Причем не что-нибудь авторское, дизайнерское, нет, она всегда вяжет или носки, или варежки. Вроде бы всего этого добра полно в магазинах и цены невысокие, но все равно бабушка ни за что не расстанется со своим клубком. Из десятков бабушек в детских учебниках я видела только одну, которая не вязала. Она стояла у русской печки и с помощью ухвата ставила туда горшок.

В пособиях для учителей и воспитателей можно даже найти мастер-классы: «Рисуем бабушку пошагово». Подразумевается, что бабушка — это как гора Фудзи, многие живописцы изображают ее, используя разные краски и оттенки, но в своих общих очертаниях она неизменна. Главными составными частями бабушки являются очки, шаль, седина («для того, чтобы волосы получились серыми, смешайте черный цвет с белым»), морщины и, конечно же, клубки пряжи.

«Данная работа может служить прекрасным подарком нашим дорогим и любимым бабушкам. Ведь самый лучший подарок — сделанный своими руками и с любовью», — добавляют авторы. Представляю себе реальную получательницу этого подарка, к которой подскакивают прохожие: «Девушка, что с вами? Девушка, вам нехорошо? Что случилось?» А это ей на телефон прилетел рисунок с подписью: «Дарю тебе твой портрет!»

«Данная работа может служить прекрасным подарком нашим дорогим и любимым бабушкам. Ведь самый лучший подарок — сделанный своими руками и с любовью», — добавляют авторы. Представляю себе реальную получательницу этого подарка, к которой подскакивают прохожие: «Девушка, что с вами? Девушка, вам нехорошо? Что случилось?» А это ей на телефон прилетел рисунок с подписью: «Дарю тебе твой портрет!»

Сложнее с дедом. Художники, изображая его, часто ограничиваются седыми усами и очками в круглой железной оправе. Не так-то просто найти предмет, в котором воплощается вся сущность дедушки. Иногда дедушке вручают баян.

Веселый дед играет на своем баяне на страницах очень известного учебника для первого класса «Окружающий мир», авторы Виноградова Н. С. и Калинова Г. Ф. «Онлайн книгу удобно смотреть (читать) с компьютера и смартфона», — рекомендуют мне. Что же можно увидеть, читая с компьютера? Ну, например, юному школьнику рассказывают, для чего используется в современном мире вода. Рассказывают при помощи картинки: табуретка, на табуретке таз. Над этим тазом склонилась молодая женщина и руками моет и скребет одежду. Наверху протянуты бельевые веревки. Действие происходит во дворе, вокруг растут какие-то сорняки. Можно сделать вывод, что водопровод, сработанный еще рабами Рима, в этом домохозяйстве неведом. Книга создана по стандартам ФГОС — федерального государственного образовательного стандарта, рекомендована Министерством образования и науки Российской Федерации.

В учебниках, которые в наши дни выходят из типографии и предназначены для современных детей, описываются архаические, рожденные тяжелым голодом и грубой бедностью реалии, где высшее гастрономическое счастье — полакомиться белым хлебушком, а уж если довелось попробовать печенье, то надо сдерживать себя, чтобы не накинуться на него, пока не исчезнет последняя крошка. Где молодая женщина, чтобы постирать белье, должна набрать ледяную воду из колонки, а потом колошматить его в жестяном тазу. А что с мужчинами? Они, скорее всего, на войне. Вспомним недавнюю историю, когда в нескольких школах рыдающих младшеклассников заставляли писать письмо папе на фронт. Причем учителя делали это не по своей инициативе, а строго по учебнику издательства «Просвещение», где именно такое задание и предусматривалось: «Представьте себе, что вы ждете отца с фронта. Напишите ему письмо. Воспользуйтесь словами из “Творческой тетради”».

И постоянно продолжается вот эта, опять-таки рожденная голодными десятилетиями, тема хлеба как главного, священного, сакрального продукта. У ребенка допытываются, как он понимает пословицу «хлеб да вода — богатырская еда». Послушайте, я взрослый человек и понятия не имею, как ответить на этот вопрос. Почему это — богатырская еда? Каких богатырей можно вырастить на таком рационе?

Все это вовсе не так смешно, как кажется. Незаметно происходит то, что можно назвать приучением к бедности. К тому, что не жили хорошо — не надо и начинать. К привычке существовать кое-как, на черной горбушке да холодной воде. Притом я не думаю, что это какая-то осознанная политика, что в Министерстве образования кто-то раздает тайные инструкции. Это делается автоматически, что называется, по простоте душевной, по привычке, потому что так писали и рисовали 30 лет назад, и 40, и 70. Да, эти книги — память о нашем страшном XX веке, с нищетой, войнами и разрухой. Мало того, детям, в особенности избалованным московским, хорошо бы знать, что из современного мира бедность тоже никуда не ушла, что и сейчас есть люди, живущие без водопровода и канализации, что для многих пенсионеров печенье — редкое лакомство. Но, пожалуйста, не надо это тащить с собой в XXI век в качестве нормы! Есть такое понятие «ловушка бедности», она не только экономическая, но и психологическая. Не надо несчастных детей в нее насильно заталкивать. Туда легко попасть, но оттуда трудно выбраться.

(с) Екатерина Шерга

Веселый дед играет на своем баяне на страницах очень известного учебника для первого класса «Окружающий мир», авторы Виноградова Н. С. и Калинова Г. Ф. «Онлайн книгу удобно смотреть (читать) с компьютера и смартфона», — рекомендуют мне. Что же можно увидеть, читая с компьютера? Ну, например, юному школьнику рассказывают, для чего используется в современном мире вода. Рассказывают при помощи картинки: табуретка, на табуретке таз. Над этим тазом склонилась молодая женщина и руками моет и скребет одежду. Наверху протянуты бельевые веревки. Действие происходит во дворе, вокруг растут какие-то сорняки. Можно сделать вывод, что водопровод, сработанный еще рабами Рима, в этом домохозяйстве неведом. Книга создана по стандартам ФГОС — федерального государственного образовательного стандарта, рекомендована Министерством образования и науки Российской Федерации.

В учебниках, которые в наши дни выходят из типографии и предназначены для современных детей, описываются архаические, рожденные тяжелым голодом и грубой бедностью реалии, где высшее гастрономическое счастье — полакомиться белым хлебушком, а уж если довелось попробовать печенье, то надо сдерживать себя, чтобы не накинуться на него, пока не исчезнет последняя крошка. Где молодая женщина, чтобы постирать белье, должна набрать ледяную воду из колонки, а потом колошматить его в жестяном тазу. А что с мужчинами? Они, скорее всего, на войне. Вспомним недавнюю историю, когда в нескольких школах рыдающих младшеклассников заставляли писать письмо папе на фронт. Причем учителя делали это не по своей инициативе, а строго по учебнику издательства «Просвещение», где именно такое задание и предусматривалось: «Представьте себе, что вы ждете отца с фронта. Напишите ему письмо. Воспользуйтесь словами из “Творческой тетради”».

И постоянно продолжается вот эта, опять-таки рожденная голодными десятилетиями, тема хлеба как главного, священного, сакрального продукта. У ребенка допытываются, как он понимает пословицу «хлеб да вода — богатырская еда». Послушайте, я взрослый человек и понятия не имею, как ответить на этот вопрос. Почему это — богатырская еда? Каких богатырей можно вырастить на таком рационе?

Все это вовсе не так смешно, как кажется. Незаметно происходит то, что можно назвать приучением к бедности. К тому, что не жили хорошо — не надо и начинать. К привычке существовать кое-как, на черной горбушке да холодной воде. Притом я не думаю, что это какая-то осознанная политика, что в Министерстве образования кто-то раздает тайные инструкции. Это делается автоматически, что называется, по простоте душевной, по привычке, потому что так писали и рисовали 30 лет назад, и 40, и 70. Да, эти книги — память о нашем страшном XX веке, с нищетой, войнами и разрухой. Мало того, детям, в особенности избалованным московским, хорошо бы знать, что из современного мира бедность тоже никуда не ушла, что и сейчас есть люди, живущие без водопровода и канализации, что для многих пенсионеров печенье — редкое лакомство. Но, пожалуйста, не надо это тащить с собой в XXI век в качестве нормы! Есть такое понятие «ловушка бедности», она не только экономическая, но и психологическая. Не надо несчастных детей в нее насильно заталкивать. Туда легко попасть, но оттуда трудно выбраться.

(с) Екатерина Шерга

Источник:

Ссылки по теме:

- Прыжки с голой задницей через костер и другая дичь: современная жизнь одной школы под Новосибирском

- Россия попала в десятку самых умных стран

- "Волос длинный - ум короткий": протоиерей РПЦ заявил, что женщины слишком глупы для работы в школе

- "Вы там с директором на пару будете?": на Урале мэр построил туалет для тех, кто не стесняется

- Железные доводы в пользу того, чтобы не отдавать ребенка в школу

Вот вырастет поколение нынешних детей, и лет через 30-50 бабушек будут рисовать в кроссовках, и с планшетом в руках.... Хотя даже и сейчас таких бабушек совсем немного, а скорее вот такие и остаются, в кресле, шали, и с вязанием

Чего дамочку не устраивает - непонятно. Отличные, адекватные примеры.

А, больше всего жалко детей этой "матери". Не повезло им.

Ответ думаю, будет: "желательно всех"!

У детей всё хорошо с восприятием относительности и субъективности всех этих задачек, примеров, рассказов и сказок. Да никому даже в голову не приходит воспринимать их, как историческую реальность. Кроме долбанутых взрослых тёток, которые такие статьи потом строчат.

Нет блин, надо срочно в учебниках хлеб на устриц менять.

В сказках ужасы и насилие находят. Поколения на них выросли, без каких-либо проблем с жестокостью, а теперь вдруг сказки стали опасны.

Вот от чего больше вреда может быть, так это от тупых сериалов про роскошную гламурную жизнь. Они не приучают к безбедной жизни, а скорее заставляют искать, как бы такую жизнь получить на халяву. Стырить, например, у бабушки сбережения и на них гульнуть.