317

61

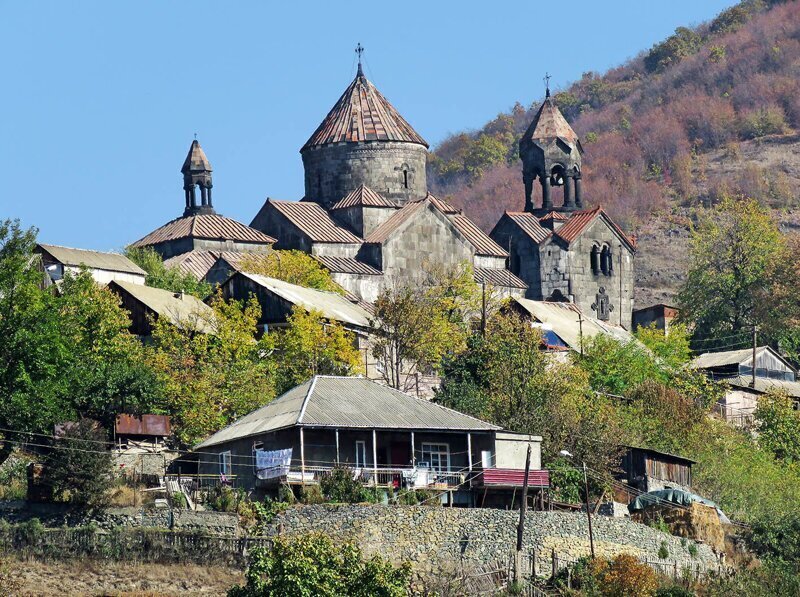

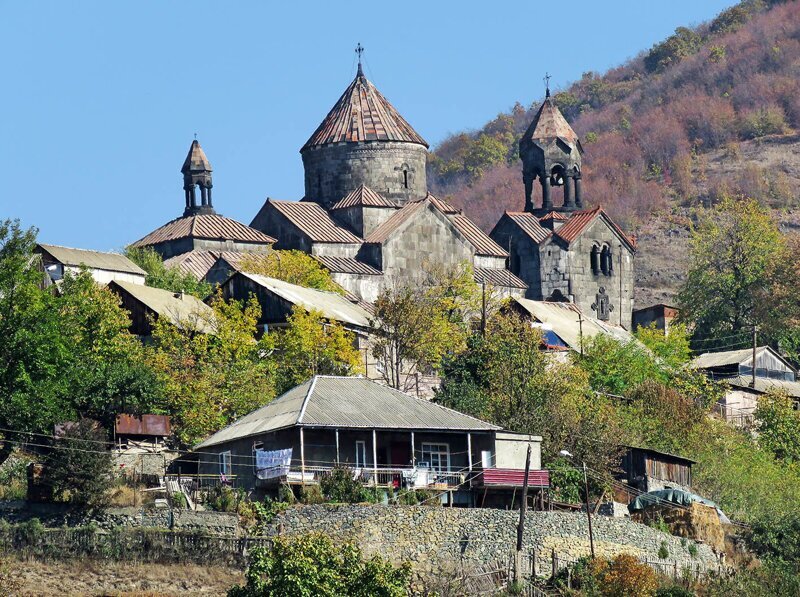

С лёгкой руки ЮНЕСКО Санаин и Ахпат, в 1996 году первыми от Армении включёнными в список Всемирного наследия, стали "нераздельной двойкой". Два древних монастыря с прилегающими сёлами действительно похожи внешне и неразрывно связаны исторически, но вот логистически - объекты совершенно отдельные.

Видимые друг от друга, они стоят на разных "балконах" над каньоном реки Дебед, и показанный в прошлой части: Алаверди. Часть 2: Санаин Санаин - фактически предместье Алаверди, в то время как расположенный в 5 километрах от него Ахпат образует вполне самодостаточную округу, куда входят, например, две крепости со звучными названиями Каянберд и Зарни-Парни.

Из Алаверди до Ахпата иногда ходит автобус, но расписания его мы не выяснили, а потому с утра взяли такси - в городе, где пару лет назад встал комбинат, извоз дёшев, а водители не слишком ушлы. По прямой от Алаверди до Ахпата 5 километров, но с учётом серпантинов - все 12, однако планируя спускаться пешком, я не фотографировал из окна машины. Так что начнём рассказ наверху, на небольшой асфальтовой площади перед обителью:

×

В отличие от Санаина, Ахпатский монастырь не загорожен от площади прилегающими домами, но здесь точно так же нет нормального кафе, а есть развалы сувениров и народных поделок. Туристический базар Санаина мне запомнился крестами и иконами, туристический базар Ахпата - кружевами:

Ахпат был основан в 976 году царём единой Армении Ашотом III Милостивым по инициативе его супруги царицы Хосровануш. Возможно - для поседевших к тому времени учеников тех самых монахов-изгнанников из Византии, что полувеком ранее основали Санаин. В паре монастыри слагали натурально академгородок Средневековья - в Санаине действовал чемаран (академия), в Ахпате трудились учёные, богословы и мудрецы, самым известным из которых был Ованнес Имастасер, во избежании путаницы с жившим на 300 лет раньше тёзкой из Одзуна также известный как Ованнес Саркаваг. В Санаине сохранилось крупнейшее армянское книгохранилище, Ахпат же славился книгописными мастерскими, на которых образовалась ещё и школа миниатюр. 12 её шедевров, в том числе Мугнийское (11 век) и Ахпатское (1211) евангелие, дожили до ХХ века, в 1931 году переехав в ереванский Матенадаран. Покровителями Ахпата были те же династии, что и в Санаине, например лорийские цари Кюрикиды из боковой ветви Багратид, в 986 году создавшие на землях Гугарка Ташир-Дзорагенство царство с центром в крепости Лориберд близ нынешнего Степанавана, покорённое Грузией в 1118 году На рубеже 12-13 веков Ахпат, как и вся алавердийская округа, стал вотчиной Закарянов, или Мхрдрзели - за успешные войны с мусульманами эта династия из крещёных курдов, породнившаяся с Багратидами, стала править Арменией как вассалы грузинских царей. Если Санаин был духовным центром независимого армянского Лорийского царства, то Ахпат стал духовным центром армян в Грузии, и не терял этой роли почти 800 лет. Теоретически тут мог бы образоваться даже какой-нибудь Врасский католикосат (Врастан - армянское название Грузии), тем более в 1081 году в Ахпате уже рукополагали целого католикоса Барсега, но в итоге армянскую общину Грузии все эти века возглавляли духовно-светские парон-теры ("господа-батюшки"). Жить они предпочитали в Тбилиси, а вот в 1826-28 годах в Ахпате пережидал русско-персидскую войну эчмиадиазский католикос.. В 1768 году сюда же постригся овдовевший Саят-Нова, великий армянский поэт и герой параджановского "Цвета граната". Прерывалась духовная жизнь Ахпата лишь в ХХ веке, при чём не Советами, а кавказским наместником Григорием Голицыным. И хотя дров он наломал порядочно и отстранён был довольно быстро, возродился Ахпат лишь в постсоветские времена.

Ахпат - один из немногих армянских монастырей, подобно русским монастырям сумевший сохранить укрепления. Его невысокая стена с округлыми башнями была возведена Закарянами в 1223 году:

Но внутри стены, как обычно бывает у армян, большая часть построек стоят конгломератом. Ближайшая ко входу - неприметная двускатная церковь Сурб-Григор (1005) в более позднем, уже "закаряновском" облике (1211):

Мы увидели её запертой - лишь в расщелинах стен резвились воробьи, на фоне древнего камня такие непривычные:

Конгломерат монастырских зданий напоминает гору, вершину которой образует собор Сурб-Ншан (Знаменский) - крупнейшая, старейшая и красивейшая из монастырских построек (972-1016). Ещё бы: строил его сам Трдат Архитектор, создатель кафедрального собора Ани (который многие считают прототипом готики) и обновлённого, взамен упавшего, купола целой Константинопольской Софии.

В облике Сурб-Ншан немало параллелей с Санаином - от галереи бывшей академии, куда ещё зайдём позже, до барельефа с парой царей, держащих в руках макет храма. Такой же сюжет украшает собор в Санаине, но здесь он как-то выразительнее. В широкой чалме, дарованной предкам арабским халифом - Смбат II, всеармянский государь-Багратид из стольного Ани, в митре - Гурген I, основатель ветви Кюрикидов (Гургенидов), построивших Лорийское царство. Здесь они - сюзерен и вассал, вместе держащие здание христианской Армении, а драть за него друг другу бороды начнут и в конце концов его затопчут уже их потомки.

Теперь обойдём собор с другой стороны. Над стеной, обращённой к площади - монастырское кладбище:

Где стоят миниатюрная церковка Сурб-Атсвацацин Хатунашен (1025):

И огромный гавит (притвор) собора Сурб-Ншан, пристроенный в 1185 году как усыпальница "поздних" (то есть уже не владевших царством) Кюрикянов:

Внутри впечатляющее перекрестие арок, необычные колонны-"пучки"... и темнота: вспышка элементарно не берёт огромное помещение, а без вспышки получилось вот так:

Зал собора примечателен росписями: те, что в алтаре, датируются 12 веком:

Стены же расписали в 1313 году по указу парон-тера Садуна, причём на южной стене (тут слева) изображён его сын Хутлубуга:

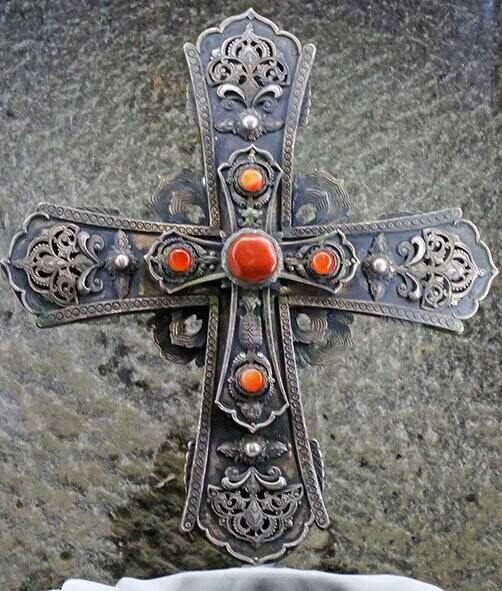

Здесь же, под стеклом - изукрашенный крест, в котором когда-то хранилась частица Креста Господня, чудесным образом обнаруженная в окрестных горах в 7 веке. Именно в честь этого явления и называется собор Знаменским, ну а сама частица креста теперь находится в сокровищнице Эчмиадзина:

Как и в Санаине, в Ахпате у собора есть ещё и галерея начала 11 века, точно так же технически служившая контрфорсом, а функционально - учебным залом. Только в Санаине такая проходит меж двух церквей, а здесь опоясывает собор Г-образно. Знакомый нам по кадрам №6 и 8 вход со стороны церкви Сурб-Григор изнутри выглядит так:

Другой вход - со стороны церкви Сурб-Аствацацин:

На сгибе - часовенка:

И роскошный хачкар, похожий на деревянные скульптуры и рельефные иконы средневековой России (см. например, здесь) и даже, я бы сказал, напоминает, что полный аналог хачкаров - обетные кресты Русского Севера:

Там же, у поворота галереи, можно зайти в местный матенадаран, не "самый крупный в Армении" (как в Санаине), но зато не менее интересный технически - ниши в полу, похожие на винные кувшины, видимо как-то обеспечивали наиболее благоприятную для книг циркуляцию воздуха и влаги:

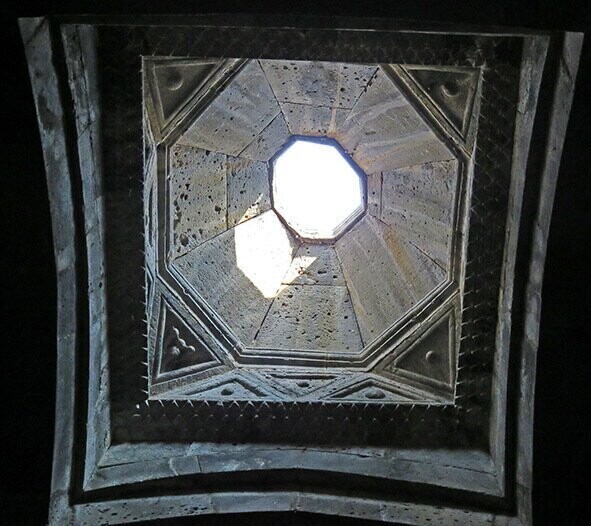

А купол наверху - в общем обычный купол... но более неожиданный вид на него чуть позже откроется нам снаружи:

Галерея отделяет собор от огромное сооружения:

Это крупнейший в Армении (20 на 25 метров) гавит Амазаспа (1257), тогдашнего парон-тера:

Вернее, гавитом его называют условно: ведь гавит - это притвор перед храмом, Амазасп же воздвиг совершенно обособленное, самодостаточное здание. Мне сразу вспоминается гигантская трапезная Соловецкого монастыря, а может быть парон-тер и вовсе помышлял о том, чтобы провозгласить себя католикосом, и в качестве гавита строил себе тронный зал? Как бы то ни было, тут и купол самый широкий в армянском зодчестве, а опоры под ним напоминают расправивших крылья гаргулий:

Одинокий алтарь же - на самом деле памятник Саят-Нове. Напротив, за открытой дверью - многоэтажки Верхнего Алаверди:

Ещё больше впечатляешься, обойдя соборный комплекс: секрет устойчивости гавита в том, что он наполовину вписан в склон, книгохранилище же и вовсе подземное. Над ними, в высшей точке монастырского двора - колокольня (1245), считающаяся вехой армянского зодчества. На заднем плане справа виден Санаин, и там стоит почти такая же:

Разрушенное здание, с которого снят кадр выше - эффектно вписанная в склон хозяйственная постройка:

К которой примыкает трапезная. Световые купола в виде усечённых шатров есть и в Ахпате, и в Санаине, а более я не припомню такие нигде:

Здесь же - некрополь знатного рода Уканянц:

С великолепным хачкаром Спасителя (1279). Другие хачкары Уканяцев и часовни явно не сильно моложе и не сильно старше него:

Отдельные стелы стоят по всей территории монастыря, как например вот этот памятник Хосровануш:

А между ними нежился на солнышке явно прикормленный туристами барсег котик:

Выше монастырских построек небольшие ворота выводят на сельскую улицу. В доме с галереей в 1906 году Шаумян дважды руководил съездами большевиков Борчалинского уезда:

А родник выше по улице просто построен в 1258 году:

На высшей точке села - кладбище с часовней, видимо ровесницей монастырских построек, но мы к ней уже не ходили:

Вместо этого решив спускаться:

Ахпат - действительно село, не то чтобы большое (700 жителей), но оживлённое и этим совсем не похожее на ржавые предместья Алаверди, где куры топчутся в подъездах, а кони рыщут по помойкам. Нет, здесь всё на своих местах, и здоровенная свинья громогласно хрюкала на нас из своего загона:

На улицах - хачкары и фонтан-кенотаф ветерану войны:

Над серпантинам у въезда в село - обелиск Победы, и как видите, эпитафия на нём так же длинна, как на воинских монументах в России:

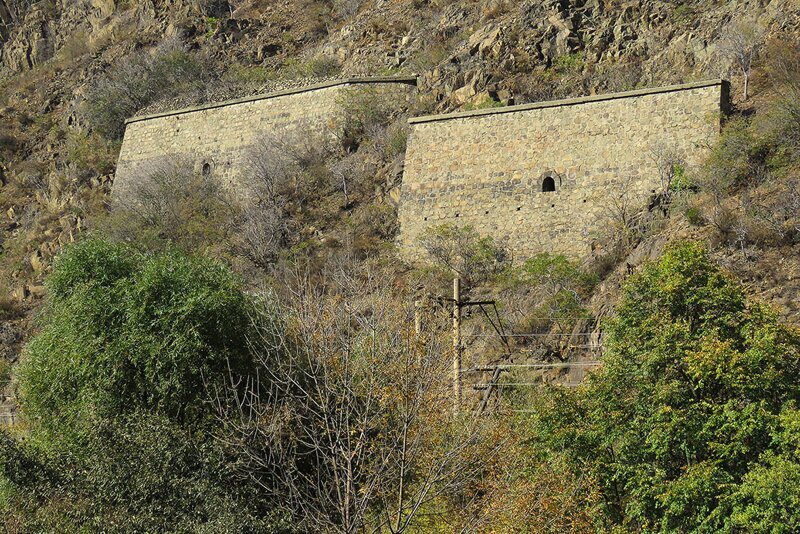

От последнего отделяется мыс, на котором красиво висит Каянберд - крепость на подступах к монастырю, первоначально носившая звучное название Знамение Ахпата:

Её построил в 1233 году парон-тер Ованнес, готовившийся к нашествию монголов. Но монголы тогда были силой непобедимой, и через 8 лет после постройки кажущаяся неприступной крепость пала в первом же бою.

Позже армяне отстроили крепостную церковь, ставшую монастырским скитом Дсеванк:

Теперь и она заброшена - в нынешней Армении не наберётся достаточно людей, верующих столь неистово, чтобы одолевать такой склон к каждой службе:

Интересно, что со стороны Алаверди крепости почти не видна:

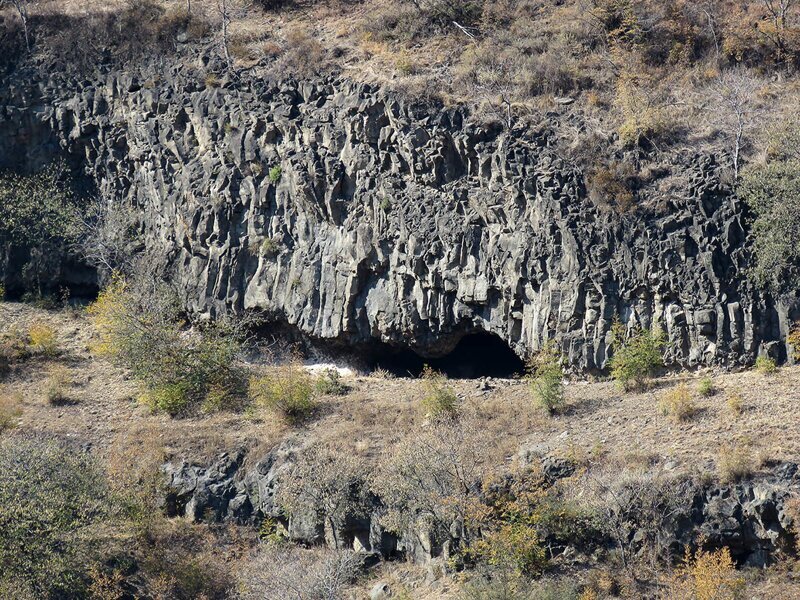

А пещеры в склоне мыса определённо служили частью её укреплений:

Мне же за время поездки разные люди несколько раз рекомендовали непременно посетить другую крепость со звучным названием Зарни-Парни. Maps.me указывал, что она практически рядом с селом и даже строил маршрут напрямую. Не знаю, самоубийца его рисовал или скалолаз, но мы упёрлись в край обрыва, однако дальше моё внимание привлёк брошенный автобус посреди полей - весьма распространённая штука в армянской глубинке:

Оказавшийся прекрасным ориентиром - за автобусом я разглядел натоптанную тропку, спускавшуюся под гору сквозь заросли похожей на колючую проволоку дикой ежевики. И хотя спуск по ней совсем не походил на приятную прогулку, виды это оправдывали. Вот - вниз по ущелью Дебеда, в сторону Грузии и Ахталы:

А вот - поперёк ущелья, на отворот к Ахпату. Обратите внимание на мощные водостоки, проложенные над железной дорогой - по весне они хранят рельсы от паводков, направляя горные ручьи в Дебед:

Наконец, вид вверх вдоль ахпатской дороги. Справа из-за края кадра выглядывает Каянберд, а наша цель - в обрыве слева:

Конец тропы преградил забор, сквозь который мы не без труда нашли перелаз... и тут же оказались выдворены мужиками, готовившими к зиме туристические павильончики Зарни-Парни. Но к счастью - не обратно в горы, а в "цивильные" ворота:

По пути к которым видна и сама Зарни-Парни, или Хинберд - более знакомая по Северному Кавказу (или Азербайджану, где есть подобная Пери-кала) пещерная крепость, встроенная прямо в гроты на отвесной скале, в одном из которых к тому же спрятан капающий родник. Первоначально эти гроты служили монастырскими скитами, где уединялся в том числе уже упоминавшийся Ованнес Саркаваг - философ, музыкант, педагог и реформатор календаря, живший в 11 веке. Видимо так же накануне монгольского нашествия скиты были укреплены, но в отличие от Каянберда, это был не форпост, а последней убежище, куда из монастыря сквозь гору вёл потайной ход. И как я понимаю, именно в Зарни-Парни монахи уберегли от многочисленных врагов древние реликвии и манускрипты:

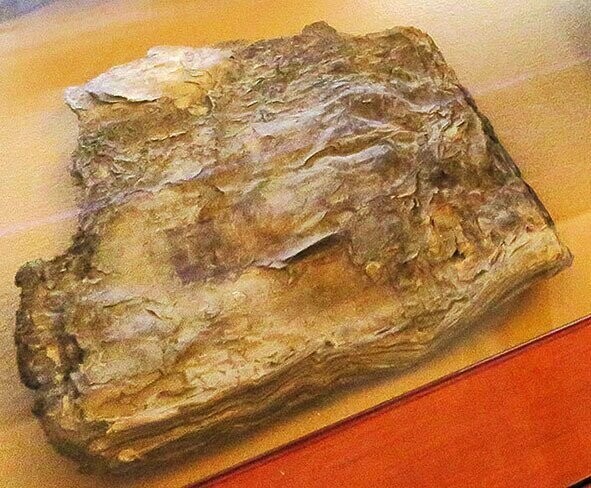

Да и "окаменевшая рукопись из пещеры между Санаином и Ахпатом", хранящаяся в Матенадаране - не отсюда ли?

Хинберд в переводе значит Старая Крепость, а Зарни и Парни хоть и похожи на имена собственные, под которые напрашивается какой-нибудь "один очень грустный легенда", на самом деле значат всего "Направленная вниз" и "Направленная вверх". Зарни - это нижняя пещера с родником, а Парни - верхняя, до постройки укреплений и бывшая скитом Ованнеса Саркавага:

В 2013 году Ованнес Саркаваг явился во сне ереванскому предпринимателю Рубену Месробяну, провёл ему морфическую (по аналогии с виртуальной) экскурсию по гротам и предложил сделать музей. По крайней мере примерно так историю реставрацию Зарни-Парни пересказывали журналисты, с ремаркой о том, что в мистику бизнесмен вообще-то не верит. Ну а что такого? Я тоже несколько раз видел во сне места, о которых ничего не знал, а позже обнаруживал их на самом деле. В итоге Месрабян организовал реставрацию Зарни-Парни и в 2018 году открыл в крепости свой частный музей. Как я понимаю, с этим связан и режим работы - в гротах выставляют в том числе вещи из личных коллекций мецената

И прийти в Зарни-Парни опасной тропой оказалось очень правильным решением - от ворот только Зарни едва просматривается, а Парни и вовсе скрыт за деревьями.

Вернувшись на серпантин, мы спустились к Дебеду. За рекой - какие-то защитные сооружения первой в Армении Тифлис-Карсской железной дороги (1897-99):

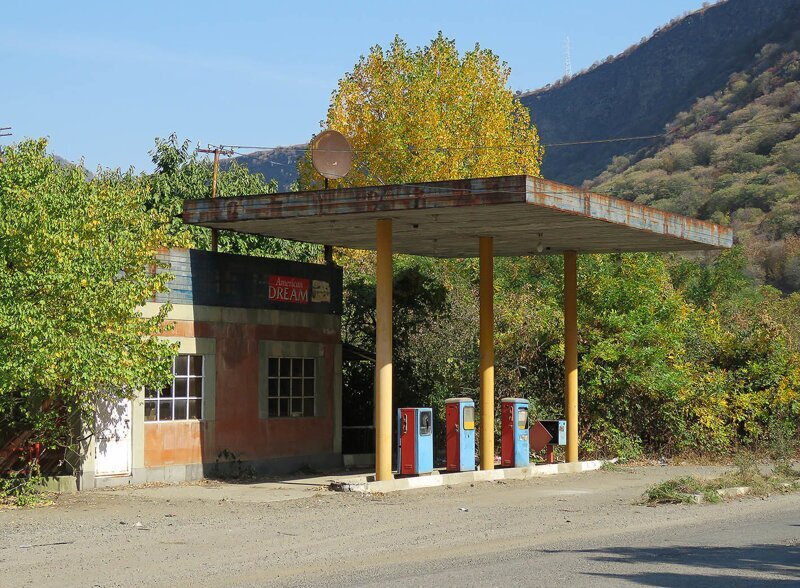

На трассе - заброшенная бензоколонка не сильно моложе них:

И несколько ресторанов, рассчитанных видимо на туристов, едущих к древностям Алаверди из Тбилиси:

Тот, в который зашли мы, впечатлил масштабом - тут гуляла немаленькая свадьба (собственно, бывают ли свадьбы маленькими в этих краях?!), сидело две-три группы европенсионеров, пара компаний руссо-туристо, и при этом для нас двоих нашлось место, где не были заняты даже соседние столики!

Ну а дальше становится ясно, почему из Еревана в Тбилиси ездить предпочитают не через Алаверди, а куда более длинной дорогой через прифронтовой Ноемберян. Нормальная дорога заканчивается в центре Алаверди, а дальше, хоть до Азербайджана ещё далеко, начинаются виды куда как более прифронтовые, чем на его границе. Асфальта здесь то вообще нет, то лучше бы не было, а кое-где и вовсе пол-дороги перекрыты камнепадам. Но наш путь - дальше, через ухабы и пыль:

К ещё одному, весьма нетривиальному, монастырю в мрачном горном городке Ахтала.

Автор VARANDEJ

Автор VARANDEJ

Ссылки по теме:

- 10 интересных фактов о фильме «Идиот»

- 10 интересных фактов о фильме «Бег»

- 14 любопытных фотографий из серии «что будет, если…»

- Как путешествовать, заботясь о дикой природе?

- 15 увлекательных кадров, рассказывающих о нашем мире чуточку больше

реклама