467

12

Водонапорные башни, попавшиеся мне на прошедшей неделе.

Башня возле станции Москва Павелецкая товарная

По ней удалось найти информацию, я её приведу в конце сообщения.

×

Башня 3-го хладокомбината в Жуковом проезде, но явно дореволюционная.

Сейчас идёт реконструкция здания. Судя по картинке башня останется.

Встроенная башня на СВАРЗе в Сокольниках.

Александров, три башни на станции.

Башня в Челюскинской на ВЗУ полигона Российской инженерной академии менеджмента и агробизнеса.

Вернёмся к первой башне.

Башня при станции Москва-Товарная была построена по типовому проекту, разработанному по заказу Общества Рязано-Уральской железной дороги для новых линий в 1898 г. инженером Н.А. Виноградовым. Такой тип водонапорных башен был построен при станциях Домодедово, Барыбино, Михнево, Жилево, Кашира, Ожерелье, Богатищево, Узуново, Серебрянные Пруды, Венев и др. Известно, что на железных дорогах было построено более 80 подобных зданий.

Башня представляет собой полый кирпичный цилиндр, в котором один над другим установлены два клёпаных металлических бака для воды. Верхний бак считался «основным», вода из него использовалась в первую очередь, нижний был «запасным». Такая схема, предложенная инженером Роткевичем (руководившим механическим оснащением новых железнодорожных линий), позволяла при необходимости выводить из эксплуатации один из баков для ремонта или очистки, не прекращая при этом работу башни и не прерывая водоснабжение станции и депо. Одновременно она удешевляла строительство самой башни по сравнению с принятой к тому времени схемой установки двух баков рядом друг с другом на одном уровне (по такой схеме построена, например, башня на станции Подмосковная Московско-Виндавской железной дороги — ныне Рижское направление МЖД).

Для размещения баков в кирпичных стенах башни были сделаны уступы, на которые опирались две сплошные металлические фермы, имеющие форму усечённого конуса, на которые в свою очередь ставились баки, представляющие собой металлические цилиндры со сферическим дном. Для доступа к бакам устраивались специальные ходы через них, представлявшие собой металлические трубы с подвешенными внутри лестницами, герметично связанными с днищем каждого из баков. Для подъёма к нижнему баку устраивалась металлическая лестница из отдельных ступеней, вмурованных в кирпичную кладку стен башни и соединённых лёгким металлическим поручнем. Каждый бак имел свою систему труб и задвижек для подключения к питательному и водоразборному трубопроводам. Чтобы избежать путаницы, каждый комплект труб и задвижек красился в свой цвет. При необходимости башня могла работать одним только верхним или одним нижним баком — для этого требовалось совершить несложное переключение в системе управляющих клапанов. Ёмкость каждого из баков составляла от 4 до 8 кубических саженей, следовательно, ёмкость башни — от 8 до 16 кубических саженей. На станции Москва была построена башня с двумя баками ёмкостью по 4 кубических сажени каждый.

Для определения уровня воды в каждом баке без подъёма персонала на башню устраивалась оптическая система сигнализации уровня. Для этого на крыше башни устанавливались два крыла наподобие семафорных, связанных с поплавками, находившимися в баках. Горизонтальное расположение крыла означало, что бак полностью заполнен водой. Опущенное вниз крыло означало, что в данном баке воды нет.

Для обогрева водяных баков в холодное время года служили водоподогреватели, работавшие вместе с печью. Вода поступала из бака по специальным трубам к печам, нагревалась и уходила обратно в бак. За счёт разницы плотностей холодной и нагретой воды получалась её правильная циркуляция. Кроме того, часть тепла передавалась от дымовой трубы, проходившей через оба бака. Подогреватели отапливались по системе инженера Трапезникова жидким топливом — нефтью, стекавшей через специальную коробку в топку, где происходило её сгорание.

Внутренний диаметр башни рассчитывался таким образом, чтобы оставить проход вдоль каждого бака для его ремонта или обслуживания шириной 0,25 саж. (53 см) для нижнего и 0,33 саж. (66 см) для верхнего. Башни возводились с заглублением фундамента не менее 1,2 м, с опорой на материковые породы. Фундамент строился из бутового камня на цементном растворе. Трубопроводы вводились через специальные «окна» в фундаменте и через «сухой колодец» под полом башни, представлявший собой кирпичную галерею, перекрытую сводом. Стены башни выкладывались из кирпича, их толщина принималась равной 0,5 саж (около 1,0 метра) для первого этажа и 0,33 саж. (66 см) для остальных этажей.

Так как на станции Москва-Товарная находилось паровозное депо и требовалось большое количество воды, а также предполагались разводящие трубопроводы большой длины и отдельный пожарный водопровод, башня имела увеличенную на 2 сажени (примерно 4,3 м) высоту расположения нижнего бака над уровнем головки рельса.

В настоящее время башня не эксплуатируется, не сохранилась большая часть оригинальной расстекловки, деревянное заполнение дверного проема, прибор для измерения уровня вода в баке, купольная крыша, вертикальный оребренный подогреватель. Срезаны трубы, заложена кирпичом часть оконных проёмов. (из Викимапии)

Башня представляет собой полый кирпичный цилиндр, в котором один над другим установлены два клёпаных металлических бака для воды. Верхний бак считался «основным», вода из него использовалась в первую очередь, нижний был «запасным». Такая схема, предложенная инженером Роткевичем (руководившим механическим оснащением новых железнодорожных линий), позволяла при необходимости выводить из эксплуатации один из баков для ремонта или очистки, не прекращая при этом работу башни и не прерывая водоснабжение станции и депо. Одновременно она удешевляла строительство самой башни по сравнению с принятой к тому времени схемой установки двух баков рядом друг с другом на одном уровне (по такой схеме построена, например, башня на станции Подмосковная Московско-Виндавской железной дороги — ныне Рижское направление МЖД).

Для размещения баков в кирпичных стенах башни были сделаны уступы, на которые опирались две сплошные металлические фермы, имеющие форму усечённого конуса, на которые в свою очередь ставились баки, представляющие собой металлические цилиндры со сферическим дном. Для доступа к бакам устраивались специальные ходы через них, представлявшие собой металлические трубы с подвешенными внутри лестницами, герметично связанными с днищем каждого из баков. Для подъёма к нижнему баку устраивалась металлическая лестница из отдельных ступеней, вмурованных в кирпичную кладку стен башни и соединённых лёгким металлическим поручнем. Каждый бак имел свою систему труб и задвижек для подключения к питательному и водоразборному трубопроводам. Чтобы избежать путаницы, каждый комплект труб и задвижек красился в свой цвет. При необходимости башня могла работать одним только верхним или одним нижним баком — для этого требовалось совершить несложное переключение в системе управляющих клапанов. Ёмкость каждого из баков составляла от 4 до 8 кубических саженей, следовательно, ёмкость башни — от 8 до 16 кубических саженей. На станции Москва была построена башня с двумя баками ёмкостью по 4 кубических сажени каждый.

Для определения уровня воды в каждом баке без подъёма персонала на башню устраивалась оптическая система сигнализации уровня. Для этого на крыше башни устанавливались два крыла наподобие семафорных, связанных с поплавками, находившимися в баках. Горизонтальное расположение крыла означало, что бак полностью заполнен водой. Опущенное вниз крыло означало, что в данном баке воды нет.

Для обогрева водяных баков в холодное время года служили водоподогреватели, работавшие вместе с печью. Вода поступала из бака по специальным трубам к печам, нагревалась и уходила обратно в бак. За счёт разницы плотностей холодной и нагретой воды получалась её правильная циркуляция. Кроме того, часть тепла передавалась от дымовой трубы, проходившей через оба бака. Подогреватели отапливались по системе инженера Трапезникова жидким топливом — нефтью, стекавшей через специальную коробку в топку, где происходило её сгорание.

Внутренний диаметр башни рассчитывался таким образом, чтобы оставить проход вдоль каждого бака для его ремонта или обслуживания шириной 0,25 саж. (53 см) для нижнего и 0,33 саж. (66 см) для верхнего. Башни возводились с заглублением фундамента не менее 1,2 м, с опорой на материковые породы. Фундамент строился из бутового камня на цементном растворе. Трубопроводы вводились через специальные «окна» в фундаменте и через «сухой колодец» под полом башни, представлявший собой кирпичную галерею, перекрытую сводом. Стены башни выкладывались из кирпича, их толщина принималась равной 0,5 саж (около 1,0 метра) для первого этажа и 0,33 саж. (66 см) для остальных этажей.

Так как на станции Москва-Товарная находилось паровозное депо и требовалось большое количество воды, а также предполагались разводящие трубопроводы большой длины и отдельный пожарный водопровод, башня имела увеличенную на 2 сажени (примерно 4,3 м) высоту расположения нижнего бака над уровнем головки рельса.

В настоящее время башня не эксплуатируется, не сохранилась большая часть оригинальной расстекловки, деревянное заполнение дверного проема, прибор для измерения уровня вода в баке, купольная крыша, вертикальный оребренный подогреватель. Срезаны трубы, заложена кирпичом часть оконных проёмов. (из Викимапии)

Выявленный объект культурного наследия но остаётся на балансе РЖД, которым культурное наследие фиолетово.

Автор dmitry_sasin

Ссылки по теме:

- 20 лиц настоящих американцев, о которых уже стали забывать

- Очаровательные кошачьи мишки- бинтуронг

- 25 шокирующих исторических фотографий, которые объясняют сегодняшние события в США

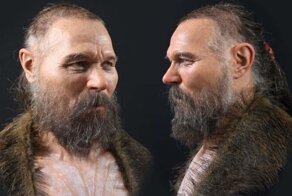

- Как выглядел мужчина, живший на территории Швеции около 8000 лет назад

- Вы знаете, почему у некоторых людей есть крошечные отверстия над ушами?

реклама

https://hqroom.ru/zhylyshche-arkhytektorov-v-staroi-vodonapornoi-bashne-v-potsdame.htmlhttps://hqroom.ru/zhylyshche-arkhytektorov-v-staroi-vodonapornoi-bashne-v-potsdame.html