6627

7

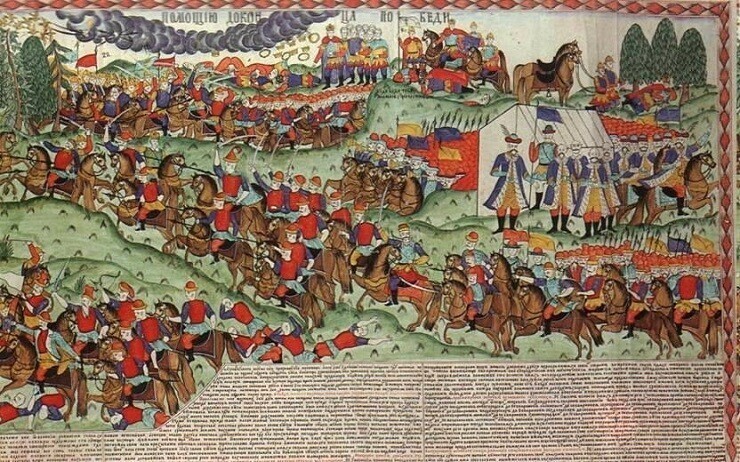

Куликовская битва 1380 года традиционно считается одной из крупнейших битв позднего Средневековья и по значению, и по размаху. Не касаясь первого, остановимся подробнее на втором её аспекте – размахе, попытавшись дать оценку численности войска, выставленного Дмитрием Ивановичем и его вассалами на Куликовом поле.

В условиях, когда не сохранилось ни точных указаний относительно мобилизационного потенциала северо-восточных русских княжеств, ни войсковых реестров, ни тем более росписи русских «полков» в битве, любые рассуждения относительно численности войска Дмитрия Ивановича и его союзников будут носить оценочный характер. Однако, обсуждение этой проблемы позволит определить некоторые рамочные ограничения, внутри которых численность коалиционного войска может быть считаться более или менее разумной, не фантастической и будет близка к реальной.

В отечественной историографии Куликовской битвы разброс оценок численности русского войска очень велик – от 100-150 тыс. до 30-50 или даже менее 1 тыс. бойцов.

Так сколько же было на самом деле?

Дореволюционная историческая наука придерживалась первого значения. Так, В.Татищев приводит в своей «Истории Российской» цифру в 400 тыс., М.Щербатов – 200 тыс, Н.Карамзин полагал, что рать Дмитрия Ивановича насчитывала «более 150 тысяч всадников и пеших. Столько же дает и С.Соловьев, который сравнивает сражение с «побоищем Каталонским, где полководец римский спас Западную Европу от гуннов». В «слишком 100 тысяч» определял численность рати Дмитрия Ивановича Д.Иловайский. Этой же точки зрения придерживались и русские военные историки, например, П.Гейсман и авторы коллективного труда по русской военной истории «Русская военная сила».

В отечественной историографии Куликовской битвы разброс оценок численности русского войска очень велик – от 100-150 тыс. до 30-50 или даже менее 1 тыс. бойцов.

Так сколько же было на самом деле?

Дореволюционная историческая наука придерживалась первого значения. Так, В.Татищев приводит в своей «Истории Российской» цифру в 400 тыс., М.Щербатов – 200 тыс, Н.Карамзин полагал, что рать Дмитрия Ивановича насчитывала «более 150 тысяч всадников и пеших. Столько же дает и С.Соловьев, который сравнивает сражение с «побоищем Каталонским, где полководец римский спас Западную Европу от гуннов». В «слишком 100 тысяч» определял численность рати Дмитрия Ивановича Д.Иловайский. Этой же точки зрения придерживались и русские военные историки, например, П.Гейсман и авторы коллективного труда по русской военной истории «Русская военная сила».

В советской историографии длительное время господствовала старая оценка численности русского войска в 100-150 тыс. бойцов. Так полагали, к примеру, авторы коллективных «Очерков истории СССР», ссылавшиеся при этом на летописные свидетельства, и Л.Черепнин. Этой же цифры много позже придерживался в очерке «Военное искусство» в коллективном труде «Очерки русской культуры XIII-XV веков» Б.Рыбаков.

Между тем ещё Е.Разин в своей классической «Истории военного искусства» пришёл к выводу, что «общая численность русской рати, вероятно, не превышала 50-60 тыс. человек». Эту оценку пересмотрел в сторону дальнейшего уменьшения один из наиболее авторитетных специалистов по истории русского военного дела эпохи Средневековья, А.Кирпичников. Он полагал, что на Куликовом поле собралось со стороны Дмитрия Ивановича самое большее 36 тыс. ратников, поскольку армия большей численности (100 или более тыс.) представляла бы собой «неуправляемую толпу людей, только мешающих друг другу». Особняком стоит мнение С.Веселовского, который отмечал, что на Куликовом поле было с русской стороны 5-6 тыс. чел. «во фронте». Сегодня сделаны попытки ещё более радикального пересмотра численности русской рати. Например, А.Булычев полагал, что в русском войске могло быть около 1-1,5 тыс. всадников, а вся рать вместе со слугами и обозниками составляла 6-10 тыс. чел.

Такой разброс оценок неудивителен, учитывая неудовлетворительное состояние источников по истории кампании 1380 года. На первый взгляд, их сохранилось достаточно много – это и летописные свидетельства, и литературные произведения. Но их ценность отнюдь неравнозначна. Касаясь первой группы источников, летописей, то здесь необходимо отметить, что первый, краткий, вариант летописного сказания о сражении, размещённый первоначально на страницах Троицкой летописи, написанной в Москве – «О великом побоище, иже на Дону», появляется в начале XV века, т.е очень скоро после самого сражения. До нас этот рассказ дошёл в Рогожском летописце и в Симеоновской летописи. Примерно в это же время составлен был и рассказ, помещённый на страницах Новгородской первой летописи младшего извода. Но, увы, все эти летописные свидетельства не дают практически никакой конкретной информации о чисто военных аспектах сражения. Пространная летописная повесть, содержащаяся, к примеру, в Воскресенской летописи, была создана много позже и несёт на себе отпечаток влияния сформировавшейся к тому времени литературной традиции освещения Куликовской битвы и носит ярко выраженный публицистический характер.

Между тем ещё Е.Разин в своей классической «Истории военного искусства» пришёл к выводу, что «общая численность русской рати, вероятно, не превышала 50-60 тыс. человек». Эту оценку пересмотрел в сторону дальнейшего уменьшения один из наиболее авторитетных специалистов по истории русского военного дела эпохи Средневековья, А.Кирпичников. Он полагал, что на Куликовом поле собралось со стороны Дмитрия Ивановича самое большее 36 тыс. ратников, поскольку армия большей численности (100 или более тыс.) представляла бы собой «неуправляемую толпу людей, только мешающих друг другу». Особняком стоит мнение С.Веселовского, который отмечал, что на Куликовом поле было с русской стороны 5-6 тыс. чел. «во фронте». Сегодня сделаны попытки ещё более радикального пересмотра численности русской рати. Например, А.Булычев полагал, что в русском войске могло быть около 1-1,5 тыс. всадников, а вся рать вместе со слугами и обозниками составляла 6-10 тыс. чел.

Такой разброс оценок неудивителен, учитывая неудовлетворительное состояние источников по истории кампании 1380 года. На первый взгляд, их сохранилось достаточно много – это и летописные свидетельства, и литературные произведения. Но их ценность отнюдь неравнозначна. Касаясь первой группы источников, летописей, то здесь необходимо отметить, что первый, краткий, вариант летописного сказания о сражении, размещённый первоначально на страницах Троицкой летописи, написанной в Москве – «О великом побоище, иже на Дону», появляется в начале XV века, т.е очень скоро после самого сражения. До нас этот рассказ дошёл в Рогожском летописце и в Симеоновской летописи. Примерно в это же время составлен был и рассказ, помещённый на страницах Новгородской первой летописи младшего извода. Но, увы, все эти летописные свидетельства не дают практически никакой конкретной информации о чисто военных аспектах сражения. Пространная летописная повесть, содержащаяся, к примеру, в Воскресенской летописи, была создана много позже и несёт на себе отпечаток влияния сформировавшейся к тому времени литературной традиции освещения Куликовской битвы и носит ярко выраженный публицистический характер.

×

Более интересными, на первый взгляд, представляются литературные памятники – прежде всего «Задонщина» и знаменитое «Сказание о Мамаевом побоище». Первый памятник был создан, как полагают многие исследователи, в конце 1380-х или в самом начале 1390-х, т.е. непосредственно сразу после битвы. Однако, увы, в первоначальном виде до нас она не дошла и в силу особенностей жанра ни «Задонщина», ни тем более позднее «Сказание», созданное, видимо, в конце XV или в самом начале XVI века, не внушают доверия. Обрисовывая в целом достаточно полно общую картину событий, они дают явно завышенные цифры о количестве бойцов с обеих сторон. Так, «Задонщина» (по Синодальному списку) дает нам цифру в 300 тыс. «кованой рати», а «Сказание» (в Киприановской редакции) – и вовсе 400 тыс. «воиньства конного и пешего».

И поскольку имеющиеся в нашем распоряжении источники не позволяют сделать каких-либо определённых выводов о численности русского войска на Куликовом поле, остается прибегнуть к расчётам, исходя из косвенных свидетельств как современных источников, содержащих более или менее точные сведения об особенностях военного дела того времени, так и данных археологии и палеогеографии.

Для того, чтобы составить представление о примерных рамочных значениях численности рати Дмитрия Ивановича, можно посмотреть численность воинских контингентов, которыми располагали князья и отдельные «земли» в конце XIV – 1-й половине XV веков.

И поскольку имеющиеся в нашем распоряжении источники не позволяют сделать каких-либо определённых выводов о численности русского войска на Куликовом поле, остается прибегнуть к расчётам, исходя из косвенных свидетельств как современных источников, содержащих более или менее точные сведения об особенностях военного дела того времени, так и данных археологии и палеогеографии.

Для того, чтобы составить представление о примерных рамочных значениях численности рати Дмитрия Ивановича, можно посмотреть численность воинских контингентов, которыми располагали князья и отдельные «земли» в конце XIV – 1-й половине XV веков.

Применительно к 1-й половине XV века такие данные есть, и они представляются достаточно правдоподобными. Так, 3 июля 1410 года 150 русских воинов под началом воеводы нижегородского князя Данилы Борисовича Семена Карамышева и столько же татаринов царевича Талычя взяли и дотла разграбили Владимир. Соперник Василия Тёмного Дмитрий Шемяка имел в 1436 году около 500 дворян.

Литовский князь Острожский в 1418 году освободил литовского же князя Свидригайло из заключения с 500-ми же «дворянами». Другой же литовский князь, Александр Чарторыйский, не желая присягать Василию II, в 1461 году покинув Псков и увёл с собою «…двора его кованой рати боевых людеи 300 человекъ, опричь кошовых…».

Псковичи в 1426 году, во время конфликта с великим князем литовским Витовтом, послали на помощь осаждённой Опочке «снастной рати» 50 человек, а главная псковская рать во главе с посадниками Селивестром Леонтьевичем и Федором Шибалкиным вступили в бой с войсками Витовта, имея в своём распоряжении 400 бойцов. Князь Василий Юрьевич в 1435 году взял Вологду, имея «дружины» 300 чел.

Спустя 10 лет, зимой 1444-45 годов на западные рубежи Московского государства в отместку за поход русских на калужские места пришли литвины. Вдогон за ними пошли дворяне удельных князей можайского 100 человек, верейского – ещё 100 и боровского – 60 чел. По другим данным их было всего 300. Литовские же хроники говорят о 500 москвичах.

Литовский князь Острожский в 1418 году освободил литовского же князя Свидригайло из заключения с 500-ми же «дворянами». Другой же литовский князь, Александр Чарторыйский, не желая присягать Василию II, в 1461 году покинув Псков и увёл с собою «…двора его кованой рати боевых людеи 300 человекъ, опричь кошовых…».

Псковичи в 1426 году, во время конфликта с великим князем литовским Витовтом, послали на помощь осаждённой Опочке «снастной рати» 50 человек, а главная псковская рать во главе с посадниками Селивестром Леонтьевичем и Федором Шибалкиным вступили в бой с войсками Витовта, имея в своём распоряжении 400 бойцов. Князь Василий Юрьевич в 1435 году взял Вологду, имея «дружины» 300 чел.

Спустя 10 лет, зимой 1444-45 годов на западные рубежи Московского государства в отместку за поход русских на калужские места пришли литвины. Вдогон за ними пошли дворяне удельных князей можайского 100 человек, верейского – ещё 100 и боровского – 60 чел. По другим данным их было всего 300. Литовские же хроники говорят о 500 москвичах.

Наконец, в печально знаменитом сражении под Суздалем летом 1445 года, в котором Василий II был разбит татарами и пленён, его «полк» вместе с «полками» его вассалов князей Ивана Можайского, Михаила Верейского и Василия Серпуховского насчитывал менее 1 тыс. всадников, а пришедший ним на помощь владимирский «полк» воеводы Алексея Игнатьевича насчитывал 500 бойцов. Противостоявших им татаринов было, по сообщению летописца, 3,5 тыс.

Т.о., численность «полков» в 1-й половине XV века, т.е. фактически сразу после Куликовской битвы измеряется сотнями, в лучшем случае немногим более 1-й тыс. бойцов. Княжеские «дворы» насчитывают по нескольку сот всадников, обычно от 300 до 500, но не более, владимирский «городовой» «полк» (а Владимир – город не из последних в этих местах) – тоже 500, отдельные же отряды мелких вотчинников с уделов не превышают и сотни.

Зная примерный порядок цифр (десятки и сотни, но никак не тысячи воинов), обратимся теперь к составу русского войска. Последняя по времени и наиболее обоснованная попытка проанализировать его была сделана А.Горским. Сопоставив содержащиеся в летописях и повестях сведения о составе рати Дмитрия Ивановича и сличив их с данными походов 1375 и 1386/1387 годов, исследователь пришел к выводу, что в состав рати Димитрия вошли отряды от Москвы, Коломны, Звенигорода, Можайска, Волока, Серпухова, Боровска, Дмитрова, Переяславля, Владимира, Юрьева, Костромы, Углича, Галича, Бежецкого верха, Вологды, Торжка, а также воинские контингенты, выставленные княжествами Белозерским, Ярославским, Ростовским, Стародубским, Моложским, Кашинским, Вяземско-Дорогобужским, Тарусско-Оболенским и Новосильским. К ним необходимо добавить также «дворы» князей-изгоев Андрея и Дмитрия Ольгердовичей и Романа Михайловича Брянского, и, возможно, отряд новгородцев.

Т.о., численность «полков» в 1-й половине XV века, т.е. фактически сразу после Куликовской битвы измеряется сотнями, в лучшем случае немногим более 1-й тыс. бойцов. Княжеские «дворы» насчитывают по нескольку сот всадников, обычно от 300 до 500, но не более, владимирский «городовой» «полк» (а Владимир – город не из последних в этих местах) – тоже 500, отдельные же отряды мелких вотчинников с уделов не превышают и сотни.

Зная примерный порядок цифр (десятки и сотни, но никак не тысячи воинов), обратимся теперь к составу русского войска. Последняя по времени и наиболее обоснованная попытка проанализировать его была сделана А.Горским. Сопоставив содержащиеся в летописях и повестях сведения о составе рати Дмитрия Ивановича и сличив их с данными походов 1375 и 1386/1387 годов, исследователь пришел к выводу, что в состав рати Димитрия вошли отряды от Москвы, Коломны, Звенигорода, Можайска, Волока, Серпухова, Боровска, Дмитрова, Переяславля, Владимира, Юрьева, Костромы, Углича, Галича, Бежецкого верха, Вологды, Торжка, а также воинские контингенты, выставленные княжествами Белозерским, Ярославским, Ростовским, Стародубским, Моложским, Кашинским, Вяземско-Дорогобужским, Тарусско-Оболенским и Новосильским. К ним необходимо добавить также «дворы» князей-изгоев Андрея и Дмитрия Ольгердовичей и Романа Михайловича Брянского, и, возможно, отряд новгородцев.

Не исключал А.Горский также и участия в сражении (в полку Владимира Андреевича) отрядов из Елецкого и Муромского княжеств, а также с Мещёры. Анализ сведений наиболее ранних источников дает несколько иные, меньшие значения – 9 княжеских «дворов» и 12 «земельных» «полков» и, возможно, рязанцы (прончане – ?) и новгородцы.

Приняв во внимание эти данные и сведения о численности «дворов» и «земельных» «полков» (очень грубо считая княжеские «дворы» за 500 всадников каждый, а «земельные» «полки», составленные из мелких вотчинников, по 100), можно предположить, что общее количество выставленных Дмитрием Ивановичем ратников находилось между 6 и 15 тыс. человек.

Разброс очень большой. Сузить эти рамки позволяет знания, которыми мы располагаем на сегодняшний день относительно характера места сражения.

Обе рати были, скорее всего, конными. Настоящая пехота, пешцы, на Куликовом поле вряд ли присутствовала. Выдержать в течение нескольких дней 30-км марши непрофессиональное «земское» ополчение, собираемое время от времени и не имеющее соответствующей подготовки, было неспособно (если только оно не было посажено на телеги для большей маршевой скорости – такая практика, судя по более поздним временам, существовала. Но в таком случае оно неизбежно будет малочисленным). Возможно, что часть русских всадников могла спешиться. Это маловероятно, хотя полностью исключить такой вариант нельзя. Во всяком случае, среди находок оружия на Куликовом поле найден наконечник одной рогатины, которая была вооружением русских пешцев.

Приняв во внимание эти данные и сведения о численности «дворов» и «земельных» «полков» (очень грубо считая княжеские «дворы» за 500 всадников каждый, а «земельные» «полки», составленные из мелких вотчинников, по 100), можно предположить, что общее количество выставленных Дмитрием Ивановичем ратников находилось между 6 и 15 тыс. человек.

Разброс очень большой. Сузить эти рамки позволяет знания, которыми мы располагаем на сегодняшний день относительно характера места сражения.

Обе рати были, скорее всего, конными. Настоящая пехота, пешцы, на Куликовом поле вряд ли присутствовала. Выдержать в течение нескольких дней 30-км марши непрофессиональное «земское» ополчение, собираемое время от времени и не имеющее соответствующей подготовки, было неспособно (если только оно не было посажено на телеги для большей маршевой скорости – такая практика, судя по более поздним временам, существовала. Но в таком случае оно неизбежно будет малочисленным). Возможно, что часть русских всадников могла спешиться. Это маловероятно, хотя полностью исключить такой вариант нельзя. Во всяком случае, среди находок оружия на Куликовом поле найден наконечник одной рогатины, которая была вооружением русских пешцев.

Можно с высокой степенью уверенности утверждать, что и для 15-16 тыс. войска Куликово поле было слишком мало – при размерах поля 1,5 на 1 км более или менее свободно действовать на нем могли в лучшем случае примерно 5-6 тыс. всадников (т.е. мы видим цифру, названную в порядке предположения С.Веселовским). Эту цифру мы и считаем наиболее отвечающей как условиям боя, так и тактике того времени, а, значит, и наиболее вероятной. И если полагать названные в «Задонщине» и в т.н. «Синодике Успенского собора», который был опубликован Н.И. Новиковым, списки русских потерь (11 воевод и примерно 400-500 «бояр», т.е. мелких вотчинников, являвшихся под княжеские знамена «конно, людно и оружно», во главе небольшой, 3-5 чел. свиты) соответствующими в общих чертах действительности, то потеря в битве только убитыми не менее 10% опытных, профессиональных воинов, подготовка которых длилась десятилетиями, должна была расцениваться как очень тяжелая.

Источник:

Еще крутые истории!

- 14 сильных фотографий, которые рассказывают об истории человечества

- Британка сделала ринопластику и бросила мужа, решив, что теперь «слишком хороша для него»

- В Бразилии дворник нашел новорожденную в мусорке и решил удочерить её

- Завидуйте молча: 17-летний парень бросил все ради женщины с четырьмя детьми

- Женщина 10 лет ничего не покупает, потому что полностью отказалась от денег

На всех предполагаемых местах Куликова побоища, а их около десятка, так и не нашли ни костей, ни амуниции в достаточном количестве, чтоб можно было утверждать - да, тут была битва.

Так, единичные экземпляры, позволяющие сделать вывод, что в средние века, тут была драка на сельской дискотеке.

Ждём-с, пока отыщут...

Обычный калькулятор портит всю картину.

Это не один кубометр дров понадобится. Посмотрите, сколько нужно топлива на 1 тело!

И то, не полностью сгорает, остатки в реку кидают индусы. Не хватает денег на полное сожжение.

В земле кости не гниют. Либо кислота, либо огонь. Химпрома нет, крематориев на газу нет.

Где кости, Зин? ;))

По Родиону Оялябя, по некоторым данным, не погиб в Куликовской битве.

Как вариант - было массовое захоронение погибших (что может служить ещё одним подтверждение не такого большого числа участников ) в общей могиле, которую просто ещё не нашли.

Во-вторых, это каким должен быть обоз с таким количеством продовольствия чтобы прокормить такую толпу? Где столько продуктов питания бы взяли? Тушенки и прочих консервов ещё не придумали!

В-третьих, это что за поле какое было в Тульской области чтоб на нём развернулась такая толпа? Там степей нет... это довольно лесистая местность, а ещё в 14-м веке!

В-четвёртых, интернета и соцсетей не было в 14-м веке, даже телефонов не было! Сколько времени такое количество людей нужно было оповестить, да ещё собрать в одном месте в течении нескольких дней? А организовать непрерывный подвоз провизии что б они не умерли с голоду?

Ну я уж не говорю про цифры 300тыс и более!

На Руси фактически не было железа( кроме очень плохого качества кричного) , тем не менее кузнечное дело процветало.

Не рос тутовник , но это не мешало обряжаться боярам в шелка.

Ничто не мешало купить хороших лошадей. У тех же поляков и венгров было великолепное коневодство.

Она конечно не поставила в отношениях Москвы и Орды.

Это была полупобеда.

Летописцы тех времен очень любили прихвастнуть, тем более, в ходу были не летописи, а былины. А там вообще черт ногу сломит, каждый как хотел рассказывал.

Обычные стычки тех времен - максимум пара сотен. Из них часто считались только знать - то есть десяток-другой. Но при желании можно было посчитать и всех.

В принципе, если на поле собралось человек 500 знати, то это было очень редкое и очень серьёзное событие. Это надо было очень разозлить всех, чтоб вечно враждовавшие дворяне собрались вместе. В обычное время они предпочитали мочить друг друга.

Так что битва была действительно большой и весьма значимой, но все относительно. Нельзя сравнивать ее с современными сражениями. Хотя и сейчас мы опять приходим к тому, что количество людей в войне уменьшается, воюет техника. Рота спецназа может захватить город, а иной раз и маленькую страну. Вот и тогда примерно так же было - воевал в основном спецназ с очень хорошим вооружением, которого у простых людей вообще быть не могло.

Интересно, что за мода такая выставлять предков полными придурками. В истории полно примеров, когда до места сражения войска добирались на лошадях, а на поле боя стояли уже в пешем строю. А уж ездить на лошади тогда, это как сейчас пользоваться мобильными телефонами, умели с детства. Так что никакой проблемы с тем, чтобы добраться до Куликова поля, пешей рати не было.

2) Пехоты не было? Греческая фаланга и римский легион улыбаются и машут. Как впрочем и викинги, которые кошмарили всю Европу и прочих, несмотря на пресловутое рыцарство.

То, что у Донского не было тяжёлой пехоты ещё ничего не значит.

Его родственник на одном озере поставил простых ополченцев под удар тяжёлой конницы, и когда конница выдохлась, ударил своими опытными войнами. Результат известен.

Поэтому, ничего не мешало Донскому поставить слабовооружённое ополчение под основной удар Мамая. Пишут же про большие потери у русского войска.

2.Невский? простые ополченцы? ну я х.з. выбирай источники. бред какой-то. или ты Эйзенштейна насмотрелся? так это выдумка все)

2) Тем что у Невского, кроме его небольшой личной дружины и дружины его брата, было только псковское и новгородское ополчение.

Я пятнадцатый с ними.

Вот стрелой пробитое сердце

И моё забытое имя.

**

И стою я в полку засадном,

Вольный воин, как терний сильный,

Сотоварищи мои рядом,

Только нету ещё России.

**

Нет России с песней державной

С моря синя до моря синя.

Ни тесовой, ни златоглавой

Нет ещё на земле России.

**

Как орда Мамая качнётся,

Как мы ляжем костьми на поле, -

Так Россия с нас и начнётся

И вовек не кончится боле.

С.Орлов

плюс к этому , неграмотным крестьянам невозможно приказать - 100 метров левее .

Перекинем на современный мир, 40-летний боксёр(а это всего два десятилетия) - уже не боец на ринге, не считая некоторых уникумов. И это в современном мире, где пожрать не проблема, да и за здоровьем следят не в пример лучше.

Так что рассказы о нескольких тысячах - явно притянуты за уши.