В первой части был рассказ о съемках киноэпопеи "Освобождение". Как писался сценарий, как искали технику и вооружение военных времен. Кто был консультантом. Продолжаем повествование.

Актеры. Всего в картине действует 51 реальный исторический персонаж. Подбор актёров на роли этих персонажей оказался непростым делом. Главная проблема заключалась в том, что в большинстве своём герои и прототипы героев фильма были ещё живы. Большинство из них занимали высокие посты и весьма интересовались тем, как будут выглядеть на экране.

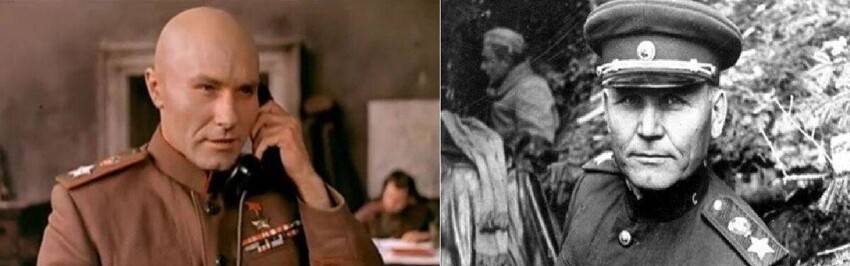

Нужно было не просто добиться портретного сходства, но и получить согласие самого прототипа на изображение тем или иным актером. Например, маршалу Коневу не понравился актер, который должен был его играть. Показали еще несколько претендентов, но все равно маршал был недоволен. Лишь Василий Шукшин, вынужденный из-за роли побриться налысо, удовлетворил привередливого Конева.

Проблемы возникли с утверждением актера на роль Иосифа Сталина. Более того, сцен с участием генералиссимуса в первоначальном сценарии вовсе не было. Вождя, конечно, не запрещали показывать на экране, но после ХХ съезда он мог фигурировать в кино исключительно как близкий соратник Ленина, а не Верховный главнокомандующий, который привел советский народ к победе над фашизмом.

Существует мнение, что Сталин как киногерой впервые появился после ХХ съезда КПСС именно в «Освобождении», однако это неверно. Сталина до этого изображали в фильмах «Правда» (1957), «В дни Октября» (1958) и «На одной планете» (1965). В этих картинах Сталин показан как близкий и верный соратник Ленина, и лишён оттенков «культа личности». Однако все эти картины были малоизвестны — как в своё время, так и сейчас.

Показывать Сталина в «Освобождении» не рекомендовалось, но Озеров все же, пошел на риск: пригласив на эту роль Бухути Закариадзе, он отснял все эпизоды с участием вождя ночами, после окончания официальных съемок. Смелый поступок режиссера полностью себя оправдал — появление Сталина было с восторгом встречено первыми зрителями «Освобождения».

Особенно ветеранами, которые вставали и аплодировали всякий раз, когда на экране возникал генералиссимус. А Василий Шукшин рассказывал что во время съемок, генералы-консультанты увидев «живого» Сталина, на автомате, вскакивали и отдавали честь вождю.

На роль Жукова, сам Георгий Константинович предложил актера Михаила Ульянова, который полюбился маршалу после фильма «Председатель». И удачно. Эта роль стала своего рода фирменной для актёра; впоследствии он исполнял её не один раз. Сегодня именно образ Ульянова с волевой челюстью ассоциируется у нас с «Маршалом Победы». Другие как-то не катят.

Кстати убедительная роль Михаила Ульянова стала одной из причин, по которым «Освобождение» на несколько лет положили на полку. Кураторам проекта (в частности, маршалу Гречко) показалось, что Жуков Ульянова в картине выглядит гораздо лучше и сильнее чем другие полководцы. Мол опять «чрезмерное преувеличение» роли Жукова в войне. Надо признать, что в чем-то Гречко был прав. Жуков-Ульянов в «Освобождении» один из самых запоминающихся и ярких персонажей.

Как и Гитлер, которого сыграл актер из ГДР Фриц Диц. И надо сказать, что заполучить этого актера потребовалось много труда и хитрости. Фриц Диц до этого сыграл фюрера в театре и в двух фильмах, и резонно опасался что станет «актером одной роли». И уж тем более убежденному антифашисту Дицу, эмигрировавшему во времена рейха в Швейцарию, не хотелось стать заложником роли Адольфа Гитлера. К уговорам актера привлекли руководство студии «Дефа» и партийные органы ГДР, но все напрасно. На съемки артиста удалось заманить, пообещав ему роль фельдмаршала Манштейна. Узнав, что его провели, Диц порядком расстроился — из-за сходства с фюрером и необходимости изображать его на экране актер не мог добиться не то что званий, но даже повышения ставки.

В дело вмешалось руководство СССР и ГДР, и было достигнуто взаимовыгодное соглашение. Актер согласился вновь примерить усы и косую челку, а советские чиновники добились того, что на съемках «Освобождения» ему платили двойную ставку. В дальнейшем его опасения насчет «актера одной роли» оправдались, он продолжил свою личную «гитлериану», снялся в «Солдатах свободы», «Семнадцать мгновений весны» и других фильмах. Но зато Гитлер Дица в «Освобождении» очень яркий персонаж – от него прямо тянет смертельным холодом, которому впору позавидовать «белым ходокам» из «Игры престолов».

Еще один яркий персонаж – безвестный генерал, в котором угадывается предатель Андрей Власов. В эпопее с ним всего один эпизод – сцена в лагере, где он беседует с сыном Сталина, Яковом Джугашвили. И все равно запомнился. Вообще Власова не было ни в одном сценарии. Озеров ввел этот эпизод на свой страх и риск. Предателя сыграл любимый и известный в Казахстане актер Юрий Померанцев. Выбор Померанцева определился случайностью, как часто бывает в кино. Алма-атинский Театр им. Лермонтова находился на гастролях в Москве. Там, на одном из спектаклей, на актёра обратил внимание один из ассистентов режиссёра Юрия Озерова. По мнению самого Померанцева, он не очень похож на Власова. Но он легко мог быть загримирован под него.

Съёмку под Москвой эпизода в Заксенхаузене провели в один день. А вечером, когда актёр торопился на спектакль, Юрий Озеров сказал ему: «Вы, Юрий Борисович, не очень расстраивайтесь, если не найдёте себя в картине. Я не уверен, что этот эпизод не вырежут. Мы с огромным трудом получили даже фотографии Власова из архива МВД». К счастью, эпизод вошёл в фильм. Правда кураторы из ЦК настояли что ни в фильме, ни в титрах имя Власова упомянуто не будет. Просто какой-то безымянный Генерал. Через несколько лет, когда Юрий Чулюкин приступил к съёмкам фильма о генерале Карбышеве («Родины солдат»), с Власовым уже никаких проблем не было. Его имя уже стояло в титрах. И здесь его также сыграл Юрий Померанцев, специально вызванный режиссёром из Алма-Аты.

Долго искали актера на роль Черчилля. И в конце концов нашли – клоуна и дрессировщика Юрия Дурова, представителя цирковой династии Дуровых. На роль президента США Франклина Рузвельта выбрали польского актера Станислава Яськевича. Кроме него в «Освобождении» сыграли другие известные польские артисты - Барбара Брыльска, Даниэль Ольбрыхский, Францишек Печка, Игнаций Маховский, Адам Пежик, Станислав Микульский, Ян Энглерт.

Естественно много было актеров из ГДР - Ханньо Хассе, Зигфрид Вайс, Петер Штурм, Герд-Михаэль Хеннеберг и многие другие. Роль полковника фон Штауффенберга исполнил Альфред Штруве. А вот на роль главного немецкого диверсанта Отто Скорцени выбрали популярного румынского актера Флорина Пьерсика, кумира мальчишек, исполняющего храбрых гайдуков и героев в исторических фильмах, многие из которых выходили в советском прокате.

Как всегда отличились итальянцы подобрав на роль Бенито Муссолини великолепного актера Иво Гаррани, внешне не похожего на дуче, но тонко уловившего его внутреннюю суть.

Выход на экран. К 1968 году был завершён первый фильм эпопеи — «Огненная дуга». Картина была продемонстрирована С. М. Штеменко. Тот воспринял ее неплохо, сделал всего два небольших замечания, от которых Озеров отбрыкался. Следующими картину увидели Гречко с Епишевым. Оба сидели недовольные и мрачные. Так, ничего не сказав, они и уехали. После этого картина легла на полку и пролежала там до лета 1969 года. Все из-за того же пресловутого преувеличения роли Жукова в войне.

Сняли картину с полки по распоряжению Брежнева. Как раз на Западе вышел очередной блокбастер прославляющий героизм союзников и генсек поинтересовался, а где же наш фильм, в который вбухали столько денег. На тот момент команда Озерова закончила также и второй фильм («Прорыв»), так что Брежневу показали обе ленты одновременно. Глава государства в то время еще не ощущал себя великим полководцем и эпопея ему понравилась. Добро на большой экран было получено.

Обе ленты вышли в прокат одновременно и демонстрировались на одном сеансе. В конце 1970 — начале 1971 года вышел третий фильм киноэпопеи — «Направление главного удара» (в двух частях). А в конце 1971 года — два заключительных фильма — «Битва за Берлин» и «Последний штурм», по сути один фильм, разделенный из кассовых соображений на два.

Когда киноэпопея вышла на экран, ее ждал полный и безоговорочный триумф. К моменту выхода последнего фильма в 1972 году количество зрителей составило фантастические 400 млн человек. Это только в кинотеатрах. А сколько посмотрело телезрителей!? Тем более что «Битву за Берлин» и «Последний штурм» постоянно крутили на каждое 9 мая.

Была, конечно, критика, кто-то бухтел. Обычное дело. Но фильм был классным. Такого масштабного фильма история кинематографа не знала. По сути сама киноэпопея «Освобождение» является историческим документом. Именно по «Освобождению» большинство людей знает Вторую мировую войну.

Немудрено, что в 2020 году ее отреставрировали в формате 4K. Ведь это главный фильм о Великой войне.

Источник:

- "Пять вечеров" - история "быстренького" фильма, вошедшего в историю советского кинематографа

- Почему Кристофер Нолан запрещает стулья на съёмках фильма

- Стивен Спилберг объявил, когда начнутся съёмки нового «Индианы Джонса»

- Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо встретились на съемках нового фильма Квентина Тарантино

- "Девчата" - легкий фильм с нелегким съемочным процессом

Только - есть один нюанс. который прослеживается во всех современных статьях о Советском кино.

Это пресловутое "фильм положили на полку". А потом его посмотрел Брежнев - и понеслось.

В КАЖДОЙ статье о любом советском фильме этот фильм обязательно кладут на "полку" (такое чувство, что эта "полка" - трёхкилометровой ширины, чтобы вместить все фильмы на неё положенные).

А потом - по личному распоряжению Сталина/Хрущёва/Брежнева этот фильм снимали с полки и его ждал оглушительный успех.

Ну, если, по какой-то причине, фильм на полку не клали (видать, место заканчивалось), то тут же описывается, какие моральные страдания испытывал режиссёр и актёрский состав от кровавой Советской власти.

Надоело уже про эти полки и терзания слушать и читать.

Почему-то, в советское время снималось много проходняка, но и шедевров снималось куда больше. И не мешали им никакие "полки", никакие фиги в кармане и моральные терзания режиссёров не мешали становиться шедеврами.

А сейчас? Фильмов снимается не в разы, а на десятки порядков больше (это я учитываю всю художественную кинопродукцию по хронометражу всего бывшего СССР). Одних говносериалов Россия с Украиной за год снимают столько - что вовек не пересмотреть. Беларусь снимает что-то камерное или артхаусное. Но - тоже снимает. В Грузии, Прибалтике, Армении, Казахстане тоже что-то пытаются делать.

Но - на 85 процентов этого всего без слёз не взглянешь. Это просто низкопробный шлак, который не стоит затраченного на него времени. Процентов 10 - смотреть можно. Ну, процентов 5 - просто хорошие фильмы. И даже не процент - десятые доли процента можно назвать культовыми фильмами.

Проценты, конечно, приведены от балды. Но - думаю, с порядком цифр никто спорить не будет.

Где шедевры, я вас спрашиваю?

Нет ни цензуры, ни "полок". Где то, что можно поставить в один ряд с тем же "освобождением"?

Так, может, не стоит завывать про пресловутые "полки"?

И, вдогонку, вопрос: а где те самые шедевры, которые пылились на полках десятки лет, а потом вдруг, во времена гласности, были вывалены на широкую аудиторию и стали шедеврами?

Срочно в школу!

Что смутило в выражении "десятки порядков"? В разговорной речи, говоря "на порядок" - подразумевают, что два числа отличаются в 10 раз. На два порядка - в 100 раз. На 3 порядка - в 1000. И т.д.

В чём тогда претензия?

ЗЫ. Весьма сочувствую ему за эту роль - это тяжкое бремя играть упырей