1422

2

Когда-то базарные ряды на Дону ломились от икры, блестели боками огромные белуги, сазаны, осётры и сомы...

XVI век - время так называемого «вооружённого рыболовства». Запорожские и донские казаки отвоевали у турок южную часть течения Дона и опустили свои неводы в воды богатые рыбой. Кстати, рыболовством они стали заниматься гораздо раньше, чем хлебопашеством. Жили на пограничных территориях в постоянной опасности, как на вулкане. В такой ситуации сложно кропотливо заниматься ремёслами или земледелием.

А вот рыболовство и охота - пожалуйста. Не нужны годы, чтобы воспользоваться полученным урожаем, умей только взять готовое у реки и моря. Это как раз подходило для воинственного характера казаков, не расстававшихся с оружием. Но устье Дона и залив Азовского моря находились в руках Османской империи. Поэтому стычки за самые лучшие рыболовные места между турками и казаками в то время не были редкостью.

После войны 1735-1739 годов Россия и Турция подписали соглашение, которое устанавливало равные права российских и турецких подданных в занятии рыбным промыслом в пограничных землях. Историки говорят, что рыбы было тогда очень много. Во время весеннего половодья, когда прибрежные станицы заливало, сети забрасывали прямо с крыльца куреня. А тарань, которая плотной массой шла у поверхности воды, черпали вёдрами.

Но, несмотря на обилие рыбы, казаки строго следили, чтобы её вылавливали правильно, в специально отведённых местах. Во время нереста казаки на берег вообще не выходили, а колокола не звонили даже на Пасху, чтобы не отвлекать рыбу от производства потомства.

«Рыбные станы, расположенные на самых выгодных для ловли и торговли местах, в XVIII веке стали постоянными поселениями. Одно из них – Усть-Аксайский стан. По ведомости генерал-майора А.И. Ригелмана к 1768 году в этом стане имелось 247 дворов, 28 торговых лавок, 15 кузниц, 33 погреба, 23 сада, 10 хуторов и один кабак.

Позже поселения преобразовались в станицы, так произошло, например, с Усть-Аксайским и Гниловским. В 1844 году в станице Аксайской насчитывалось уже 15 рыбоспетных (перерабатывающих) заводов», - рассказывает научный сотрудник Аксайского военно-исторического музея Иван Соломаха.

Процесс переработки рыбы был непростой. После засолки рыбу сушили в специальных печах, спекая её, отсюда и название заводов - рыбоспетный. Предварительно из печи вынимали угли, после чего в неё клали сено, а на него - рыбу, выдерживаемую таким образом несколько дней.

Знаменитую красную рыбу почти две недели держали в специальном солевом растворе с селитрой (казаки добывали её из конского навоза и извести).

А ароматные балыки и тёшки - спинки и брюшки рыб осетровых пород - доходили до кондиции в рассоле два месяца. Донские балыки очень любил ещё царь Пётр Алексеевич, он приказывал, что бы с Дона ему «...побольше слали сего деликатесу».

А вот рыболовство и охота - пожалуйста. Не нужны годы, чтобы воспользоваться полученным урожаем, умей только взять готовое у реки и моря. Это как раз подходило для воинственного характера казаков, не расстававшихся с оружием. Но устье Дона и залив Азовского моря находились в руках Османской империи. Поэтому стычки за самые лучшие рыболовные места между турками и казаками в то время не были редкостью.

После войны 1735-1739 годов Россия и Турция подписали соглашение, которое устанавливало равные права российских и турецких подданных в занятии рыбным промыслом в пограничных землях. Историки говорят, что рыбы было тогда очень много. Во время весеннего половодья, когда прибрежные станицы заливало, сети забрасывали прямо с крыльца куреня. А тарань, которая плотной массой шла у поверхности воды, черпали вёдрами.

Но, несмотря на обилие рыбы, казаки строго следили, чтобы её вылавливали правильно, в специально отведённых местах. Во время нереста казаки на берег вообще не выходили, а колокола не звонили даже на Пасху, чтобы не отвлекать рыбу от производства потомства.

«Рыбные станы, расположенные на самых выгодных для ловли и торговли местах, в XVIII веке стали постоянными поселениями. Одно из них – Усть-Аксайский стан. По ведомости генерал-майора А.И. Ригелмана к 1768 году в этом стане имелось 247 дворов, 28 торговых лавок, 15 кузниц, 33 погреба, 23 сада, 10 хуторов и один кабак.

Позже поселения преобразовались в станицы, так произошло, например, с Усть-Аксайским и Гниловским. В 1844 году в станице Аксайской насчитывалось уже 15 рыбоспетных (перерабатывающих) заводов», - рассказывает научный сотрудник Аксайского военно-исторического музея Иван Соломаха.

Процесс переработки рыбы был непростой. После засолки рыбу сушили в специальных печах, спекая её, отсюда и название заводов - рыбоспетный. Предварительно из печи вынимали угли, после чего в неё клали сено, а на него - рыбу, выдерживаемую таким образом несколько дней.

Знаменитую красную рыбу почти две недели держали в специальном солевом растворе с селитрой (казаки добывали её из конского навоза и извести).

А ароматные балыки и тёшки - спинки и брюшки рыб осетровых пород - доходили до кондиции в рассоле два месяца. Донские балыки очень любил ещё царь Пётр Алексеевич, он приказывал, что бы с Дона ему «...побольше слали сего деликатесу».

На рыбоспетных заводах были и помещения для засолочных ванн (солила), балычницы, богуны, коптильни, сараи для хранения приготовленной рыбы и для соли (сольники). Во дворах заводов - печи для вытопки жира. Вблизи реки рыли так же ямы-могилы. Их обшивали досками, там рыба мокла несколько часов, прежде чем попасть на обработку, - продолжает рассказ Иван Викторович. - Основные инструменты - ножи для чистки и разделки, небольшие топорики для резки и рубки, железные иглы для нанизывания рыбы, решётки для приготовления икры (грохота).

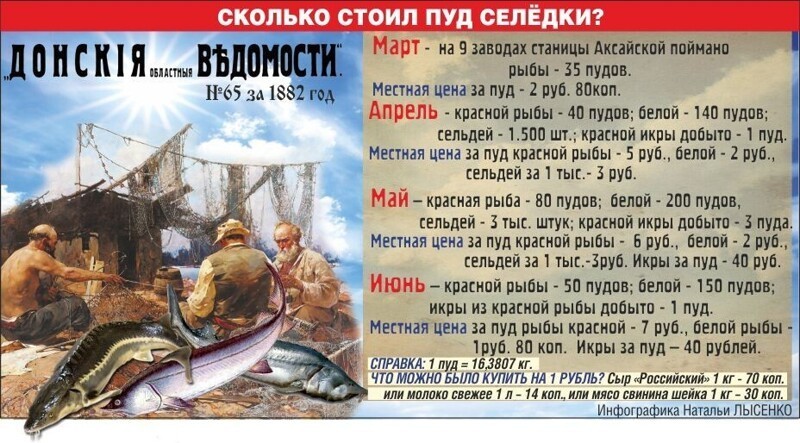

Предприимчивые хозяева заводов обрабатывали и торговали рыбой не только своего улова. Они принимали у бедных рыбаков, например, сома по 25 копеек за пуд (это 16,380 кг.), а продавали гораздо дороже.

Перекупщики на рынках и вовсе задирали цену на рыбу до баснословной, но деликатес всё равно мгновенно улетал с прилавков. В начале 60-х годов XIX века могла быть такая ситуация: в станице 10 заводов, но от этого обычному станичнику не легче, в среду и пятницу во время поста не найдётся на базаре ни единой рыбки: кушайте, что хотите. Зато у торговцев прибыль за лето по 200 рублей серебром.

Предприимчивые хозяева заводов обрабатывали и торговали рыбой не только своего улова. Они принимали у бедных рыбаков, например, сома по 25 копеек за пуд (это 16,380 кг.), а продавали гораздо дороже.

Перекупщики на рынках и вовсе задирали цену на рыбу до баснословной, но деликатес всё равно мгновенно улетал с прилавков. В начале 60-х годов XIX века могла быть такая ситуация: в станице 10 заводов, но от этого обычному станичнику не легче, в среду и пятницу во время поста не найдётся на базаре ни единой рыбки: кушайте, что хотите. Зато у торговцев прибыль за лето по 200 рублей серебром.

Источник:

Еще крутые истории!

- Несколько интересных историй из жизни необычных личностей

- Уморительная история: кто первый засунул лампочку в рот

- Как наследники проучили банк, который не хотел отдавать вклад умершего отца

реклама