5200

3

Церковь долго колебалась в вопросе о безбрачии для клириков. Целомудрие считалось необходимым качеством для церковных пастырей, а на монахов и анахоретов смотрели как на наиболее достойных христиан. Суровый Ориген утверждал: «Совершенному иерею не подобает сношения с женой».

Но это мнение разделяли далеко не все. Другие богословы указывали на то, что и сами апостолы были женаты. Климент Александрийский, Тертуллиан и «Правила Апостольские» советовали поставлять в епископы, пресвитеры и диаконы однобрачных, то есть женатых один раз. Если же под предолгом благочестия они «изгонят» жену, то должны лишаться сана.

На Никейском соборе (325 год) было внесено предложение сделать целибат, то есть безбрачие, обязательным для всех церковных служителей, и многие его одобрили. Тогда с возражением выступил человек, которого высоко чтили именно как подвижника, – Пафнутий Фиваидский. Он напомнил, что апостол Павел называет брак «честным» (Евр. XIII, 4), значит, нет причин требовать от всех быть безбрачными: это наложит слишком тяжелое бремя и принесет Церкви больше вреда, чем пользы. Собор постановил сохранить существующее статус-кво и оставить за клириками право выбора. Поэтому в первые четыре века в Церкви встречались как женатые, так и безбрачные священники.

Однако уже полсотни лет спустя на Западе вышло послание римского папы Сирикия, которые послужило основанием для установления целибата. Он низложил всех священников и диаконов, которые после принятия сана продолжали жить со своими женами и производить на свет детей. Другой папа, Лев I, писал, что если принявший сан священника женат, он не должен разводиться, но должен жить со своей женой безбрачно, как с сестрой, чтобы супружество из плотского стало духовным. У таких духовных жен было даже особое название – «епископа».

На Востоке этому правилу не последовали. Многие епископы по-прежнему были женаты и имели семьи. Святитель Григорий Богослов родился, когда его отец был епископом. Синесий Птолемаидский прямо заявил, что не может отказаться от своей жены: «Я не хочу ни разлучаться с ней, ни жить тайком, словно в недозволенной связи. Первое противно благочестию, второе – законам; но я желаю иметь от нее много прекрасных детей». Желание Синесия было уважено, и его посвятили в епископы женатым.

Проблема была в том, что на практике девство всегда уважалось больше брака, и Церкви приходилось с этим считаться. Со временем повсеместно вошло в обычай, чтобы по крайней мере епископы были безбрачными. Юстиниан уже решительно требовал, чтобы избирающийся в епископы никогда не был женат и не имел детей.

Трулльский собор (692 год) признал обязательность целибата для епископов, но высказался против безбрачия священников и диаконов. После собора женам всех женатых епископов пришлось с ними расстаться и уйти в монастырь, где они получали от бывших мужей денежную помощь. Однако это правило часто не выполнялось, и жены продолжали жить в епископских домах. Спустя четыреста лет императору Исааку Ангелу пришлось выпускать особый указ, что жен епископов нужно постригать в монашество.

Не менее сложным оказался вопрос о двубрачии диаконов и священников. Второй брак для духовного лица считался не то что бы недопустимым, но нежелательным. (Под вторым браком подразумевалась не только вторая женитьба, но и женитьба на женщине, ранее уже состоявшей в браке).

Амвросий Медиоланский разъяснял: мы не запрещаем вступать во второй брак, но и не советуем. Златоуст говорил, что если вдовец вступает в новый брак, это показывает его неверность к умершей жене – а как можно доверять человеку неверному дела Церкви? Феодор Мопсуэстский на это возражал, что вдовец не виноват, что у него умерла жена, и если он жил с ней верно и честно и так же будет жить с другой – это не основание, чтобы не допускать его к священству.

В конце концов, было решено, что в духовенстве не должно быть лиц, женатых дважды, женившихся на вдовах или на женщинах сомнительной репутации, в том числе актрисах. Запрещалось также вступать в брак после принятия сана: если хочешь жениться, это надо сделать до того, как ты стал священником или диаконом, после уже нельзя. Исключение делалось для тех, кто при вступлении в сан делал оговорку, что не может оставаться безбрачным.

На Никейском соборе (325 год) было внесено предложение сделать целибат, то есть безбрачие, обязательным для всех церковных служителей, и многие его одобрили. Тогда с возражением выступил человек, которого высоко чтили именно как подвижника, – Пафнутий Фиваидский. Он напомнил, что апостол Павел называет брак «честным» (Евр. XIII, 4), значит, нет причин требовать от всех быть безбрачными: это наложит слишком тяжелое бремя и принесет Церкви больше вреда, чем пользы. Собор постановил сохранить существующее статус-кво и оставить за клириками право выбора. Поэтому в первые четыре века в Церкви встречались как женатые, так и безбрачные священники.

Однако уже полсотни лет спустя на Западе вышло послание римского папы Сирикия, которые послужило основанием для установления целибата. Он низложил всех священников и диаконов, которые после принятия сана продолжали жить со своими женами и производить на свет детей. Другой папа, Лев I, писал, что если принявший сан священника женат, он не должен разводиться, но должен жить со своей женой безбрачно, как с сестрой, чтобы супружество из плотского стало духовным. У таких духовных жен было даже особое название – «епископа».

На Востоке этому правилу не последовали. Многие епископы по-прежнему были женаты и имели семьи. Святитель Григорий Богослов родился, когда его отец был епископом. Синесий Птолемаидский прямо заявил, что не может отказаться от своей жены: «Я не хочу ни разлучаться с ней, ни жить тайком, словно в недозволенной связи. Первое противно благочестию, второе – законам; но я желаю иметь от нее много прекрасных детей». Желание Синесия было уважено, и его посвятили в епископы женатым.

Проблема была в том, что на практике девство всегда уважалось больше брака, и Церкви приходилось с этим считаться. Со временем повсеместно вошло в обычай, чтобы по крайней мере епископы были безбрачными. Юстиниан уже решительно требовал, чтобы избирающийся в епископы никогда не был женат и не имел детей.

Трулльский собор (692 год) признал обязательность целибата для епископов, но высказался против безбрачия священников и диаконов. После собора женам всех женатых епископов пришлось с ними расстаться и уйти в монастырь, где они получали от бывших мужей денежную помощь. Однако это правило часто не выполнялось, и жены продолжали жить в епископских домах. Спустя четыреста лет императору Исааку Ангелу пришлось выпускать особый указ, что жен епископов нужно постригать в монашество.

Не менее сложным оказался вопрос о двубрачии диаконов и священников. Второй брак для духовного лица считался не то что бы недопустимым, но нежелательным. (Под вторым браком подразумевалась не только вторая женитьба, но и женитьба на женщине, ранее уже состоявшей в браке).

Амвросий Медиоланский разъяснял: мы не запрещаем вступать во второй брак, но и не советуем. Златоуст говорил, что если вдовец вступает в новый брак, это показывает его неверность к умершей жене – а как можно доверять человеку неверному дела Церкви? Феодор Мопсуэстский на это возражал, что вдовец не виноват, что у него умерла жена, и если он жил с ней верно и честно и так же будет жить с другой – это не основание, чтобы не допускать его к священству.

В конце концов, было решено, что в духовенстве не должно быть лиц, женатых дважды, женившихся на вдовах или на женщинах сомнительной репутации, в том числе актрисах. Запрещалось также вступать в брак после принятия сана: если хочешь жениться, это надо сделать до того, как ты стал священником или диаконом, после уже нельзя. Исключение делалось для тех, кто при вступлении в сан делал оговорку, что не может оставаться безбрачным.

Анекдот в тему:

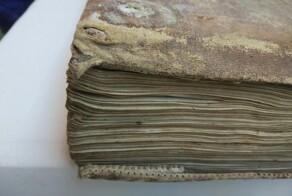

Молодой монах принял постриг, и в монастыре ему первым заданием было помогать остальным монахам переписывать от руки церковные уложения, псалмы, законы и так далее. Поработав так с недельку, наш монашек обратил внимание, что все монахи переписывают эти материалы с предыдущей копии, а не с оригинала.

Подивившись этому факту, он выразил свое удивление отцу-настоятелю:

— Падре, ведь если кто-то допустил ошибку в первой копии, она же будет повторяться вечно, и ее никак не исправить, ибо не с чем сравнить!

— Хм, сын мой — ответил отец-настоятель, — вообще-то мы так делали столетиями... Но, в принципе, в твоих рассуждениях что-то есть! — и с этими словами он спустился в подземелья, где в огромных сундуках хранились столетиями же не открывавшиеся первоисточники. И пропал...

Когда прошли почти сутки со времени его исчезновения, обеспокоенный монашек спустился в те же подвалы на поиски святого отца. Он нашел его сразу — тот сидел перед громадным раскрытым томом из телячьей кожи, бился головой об острые камни подземелья и что-то нечленораздельно мычал...

По покрытому грязью и ссадинами лицу его текла кровь, волосы спутались и взгляд был безумным.

— Что с вами, святой отец? — вскричал потрясенный юноша, — Что случилось?!

- Celebrate, — простонал отец-настоятель, — слово было: c-e-l-e-b-r-a-t-e! Not celibate!

Пояснения:

Celebrate — празднуй, радуйся;

Celibate — воздерживайся (сексуальное воздержание — одна из основ католицизма).

Молодой монах принял постриг, и в монастыре ему первым заданием было помогать остальным монахам переписывать от руки церковные уложения, псалмы, законы и так далее. Поработав так с недельку, наш монашек обратил внимание, что все монахи переписывают эти материалы с предыдущей копии, а не с оригинала.

Подивившись этому факту, он выразил свое удивление отцу-настоятелю:

— Падре, ведь если кто-то допустил ошибку в первой копии, она же будет повторяться вечно, и ее никак не исправить, ибо не с чем сравнить!

— Хм, сын мой — ответил отец-настоятель, — вообще-то мы так делали столетиями... Но, в принципе, в твоих рассуждениях что-то есть! — и с этими словами он спустился в подземелья, где в огромных сундуках хранились столетиями же не открывавшиеся первоисточники. И пропал...

Когда прошли почти сутки со времени его исчезновения, обеспокоенный монашек спустился в те же подвалы на поиски святого отца. Он нашел его сразу — тот сидел перед громадным раскрытым томом из телячьей кожи, бился головой об острые камни подземелья и что-то нечленораздельно мычал...

По покрытому грязью и ссадинами лицу его текла кровь, волосы спутались и взгляд был безумным.

— Что с вами, святой отец? — вскричал потрясенный юноша, — Что случилось?!

- Celebrate, — простонал отец-настоятель, — слово было: c-e-l-e-b-r-a-t-e! Not celibate!

Пояснения:

Celebrate — празднуй, радуйся;

Celibate — воздерживайся (сексуальное воздержание — одна из основ католицизма).

Источник:

Ссылки по теме:

- Глухарь вышел к человеку

- Соревнования по щёлканью хлыстом

- Мужчина угостил аиста рыбой

- В Мексике пёс запрыгнул в гроб хозяина

- Жулика заставили играть честно

реклама

При ручном копировании неизбежно возникали искажения текста пропущенные слова или буквы, описки, ошибки. Виной тому была невнимательность переписчика, усталость, плохое освещение, неразборчивый почерк в исходном манускрипте и даже недостаток грамотности. Иногда пометки на полях переписчик принимал за часть текста и переписывал их, добавляя к своему труду. Иногда исходный текст читали вслух, а переписчики записывали его такая схема работы была удобнее, если нужно было сделать сразу несколько копий. Скажите честно кто ни разу не ошибся на диктанте?.. В некоторых случаях переписчик мог внести и намеренные изменения например, посчитав, что какое-то слово в исходном тексте написано с ошибкой и «исправив» ее.

В 1707 году вышел труд английского ученого Джона Милла, проанализировавшего около сотни греческих рукописей Нового Завета (как вы помните, именно на греческом был изначально написан Новый Завет). Милл обнаружил в этих манускриптах больше 30 000 (прописью: тридцати тысяч!) расхождений в среднем по 300 на каждую рукопись!

Греческие слова «избавивший» (λύσαντι) и «омывший» (λούσαντα) омофоны, звучат они идентично, но пишутся по-разному. Неудивительно, что однажды какой-то невнимательный переписчик, работавший, видимо, под диктовку, перепутал эти слова.

Манускрипт с ошибкой стал основой для последующих копий и эта ошибка тиражировалась до тех пор, пока не попала в печатные книги, что окончательно утвердило ее как «правильный» вариант текста: «…возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших…» (Откр. 1:5) вместо «избавившему нас».

В конце концов эта ошибка попала и в русский Синодальный перевод.

На сегодняшний день ученым известно больше 5 000 рукописей Нового Завета, написанных на греческом (и это только на греческом!).

Абсолютно все эти рукописи не являются авторскими оригиналами. Это копии, переполненные ошибками и неточностями, искажающими смысл и мешающими правильно понимать суть.

Количество разночтений в этих манускриптах, по разным оценкам от 200 до 400 тысяч.

К слову, полный греческий текст Нового Завета включает всего около 146 тысяч слов.

Следовательно, ошибок в Новом Завете больше, чем слов в нем. Кстати сегодня весь доступ к исходным манускриптам полностью закрыть церковью)

спускается моисей с горы, у подножия его встречает толпа.

-ну!!!!?

-как обычно. одна хорошая, одна плохая.

-давай хорошую!

-сошлись на десяти...

-а плохая?

-прелюбодеяние вошло...

Я так понял, кому запретили жить с женщинами, нашли другой выход(точнее вход) у мальчиков.

И Древняя Русь в 988 году сделала выбор между православием со священниками- натуралами, и католиками э-ге-геями.

Никакой тайной это не являлось.

У нас фамилия Попов - очень распространена.

В Европе такого и близко нет.