13 декабря 1974 года был совершен самый невероятный побег советского гражданина из СССР. В этот день простой советский человек Станислав Курилов, находившийся на борту круизного лайнера под символическим названием «Советский Союз», бросился в воду, когда корабль следовал курсом через Тихий океан, и около ста километров добирался вплавь до ближайшего берега.

Станислав Курилов родился во Владикавказе (Орджоникидзе) в 1936 году, детство провел в Семипалатинске (Казахстан). Там, среди бескрайних степей и родилась мечта о море.

После школы пытался устроиться на Балтийский флот юнгой. Хотел стать штурманом, но его подвело зрение. Оставался один выход – учеба в Ленинградском метеорологическом институте. Во время учебы освоил акваланг. Получив специальность «океанография», работал в Институте океанологии Академии Наук СССР в Ленинграде.

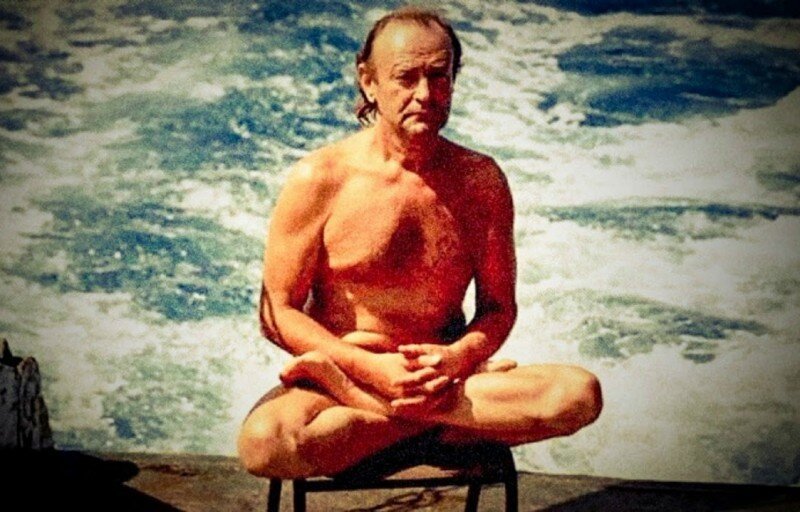

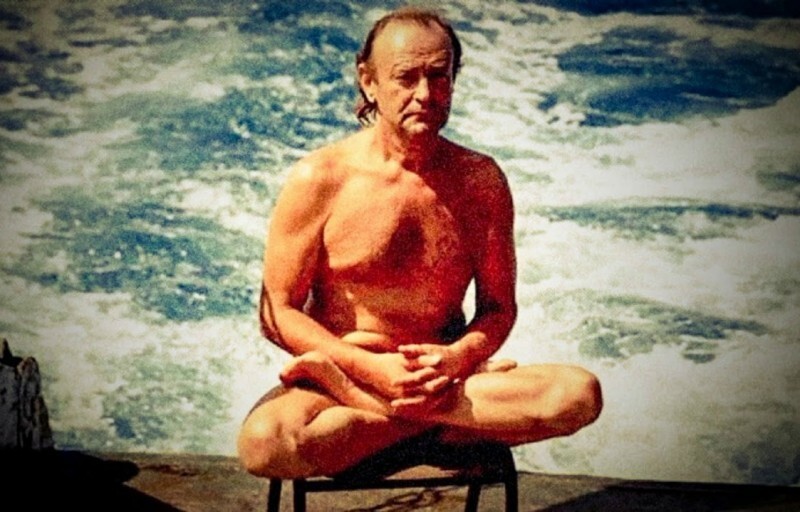

Станислав Курилов в общем-то был ничем не примечательным гражданином, типичным маленьким человеком. Отслужил в советской армии, работал инструктором по погружению во владивостокском Институте биологии моря. Имел только одно необычное увлечение — йогу. Поскольку йога не считалась в брежневские времена идеологически подходящей советскому человеку, материалы по ней в основном распространялись в подпольном самиздате.

Давней мечтой Курилова было побывать за границей. Его сестре повезло — она вышла замуж за индийского гражданина и эмигрировала вместе с ним в Канаду. А вот Курилова, из-за сестры-иностранки не выпускали даже в простую туристическую поездку.

Когда к научным изысканиям советских ученых проявил интерес сам Жак Ив Кусто, Станислав Курилов попытался добиться разрешения поехать в зарубежную командировку, но ему отказали. Формулировка не оставляла сомнений: "невыездной"

Хотя к 70-м годам в СССР уже был развит туризм, в том числе и международный, побывать за границей было огромной удачей. В основном выпускали только в страны социалистического лагеря, да и то не поодиночке, а исключительно в составе группы, в сопровождении «искусствоведов в штатском». Советских граждан тщательно инструктировали на предмет того, как правильно отвечать на потенциальные коварные вопросы от иностранцев, ходили они как современные китайские туристы — плотной группой, отставание от группы не допускалось и считалось ЧП. В поездках в капиталистические страны контроль был еще строже.

В конце концов Курилову удалось приобрести путевку. Его выпустили потому, что путешествие не предполагало общения с иностранцами и не давало даже потенциальной возможности для побега. Круиз по Тихому океану вообще не подразумевал заход корабля в порты, поэтому в такие круизы могли выпустить потенциальных невозвращенцев.

До Цусимского пролива маршрут круиза не обнародовали. Но Курилов времени даром не тратил — изучил теплоход досконально.

Станислав старательно сливался с толпой отдыхающих, хотя особого желания поддерживать компанию на фоне всеобщего разгула, веселья и беззаботности у него не было.

В своей книге Курилов вспоминал:

Меньше всего лайнер был приспособлен для побега — как хорошая, добротная тюрьма. Линия борта шла от палубы не по прямой вниз, как у всех судов, а закруглялась “бочонком” — если кто и вывалится за борт, то упадет не в воду, а на округлость борта. Все иллюминаторы поворачивались на диаметральной оси, разделявшей круглое отверстие на две части. Я надеялся незаметно отправиться за борт через один из них, но это полукруглое отверстие годилось разве что для годовалого ребенка! Чуть ниже ватерлинии по обе стороны судна от носа и до кормы были приварены подводные металлические крылья шириной полтора метра. Для прыжка с борта нужно было бы разбежаться по палубе и нырнуть ласточкой, чтобы войти в воду как можно дальше от корпуса и этих крыльев. Такой прыжок трудно выполнить с верхних палуб, где есть разбег, — высота их превышала двадцать метров, и на ходу это мог сделать разве только Тарзан.

После тщательного осмотра кормы лайнера глазами будущего беглеца я понял, что прыгать можно только в двух местах: между лопастью гигантского винта и концами подводных крыльев, там, где струя воды отбрасывается от корпуса. Расстояние до воды отсюда было метров четырнадцать. Мне приходилось много раз прыгать в море со скал десятиметровой высоты или с надстроек небольших судов. Но с такой большой высоты… на скорости…".

Курилов крайне тщательно приготовился к побегу. Изучал карты, подбирал маршруты до ближайшего берега. Надо было рассчитать все безукоризненной, ставкой была его жизнь, промахнуться было нельзя. В конце концов он выбрал точку, которая, по его расчетам, была ближе всего к берегу.

С точки зрения здравого смысла его шансы добраться до берега живым выглядели весьма сомнительно. Он мог разбиться от удара о воду во время прыжка, утонуть, захлебнувшись от усталости или переохлаждения, его могли сожрать акулы. Не меньшую опасность предвещали прибрежные рифы для утомленного пловца.

Ночью 13 декабря 1974 года он вышел на палубу и бросился за борт лайнера. Его ждал труднейший путь: надо было избежать штормов и опасных течений, встреч с акулами и другими морскими хищниками, а также рассчитать силы таким образом, чтобы их хватило на 100-километровый путь до ближайшего филиппинского острова.

Курилов провел в океане два дня и три ночи. Он пережил дождь, шторм, длительное обезвоживание. И выжил.

Под конец он не чувствовал ног, периодически терял сознание, видел галлюцинации.

К вечеру второго дня он заметил перед собой землю, но не смог достичь ее: его сносило сильным течением на юг. К счастью, это же течение вынесло его к рифу на южном берегу острова. С волнами прибоя он в темноте преодолел риф, еще час плыл по лагуне и 15 декабря 1974 года достиг берега острова Сиаргао на Филиппинах.

Курилова подобрали местные рыбаки, которые сообщили о нем властям.

Из Филиппин он был отправлен в Канаду, где и осел, поначалу перебиваясь случайными заработками. Потом ему удалось устроиться в компанию, занимавшуюся океанографическими исследованиями. О своем отчаянном побеге Курилов написал книгу, которая была опубликована в России уже в начале нулевых небольшим тиражом.

Позднее Курилов женился на бывшей советской гражданке, уехавшей в Израиль, и сам перебрался в эту страну, где работал в местном океанографическом институте и трагически погиб уже в конце 90-х, выполняя водолазные работы.

Источник:

- Самые глупые планы побегов из тюрьмы

- При виде полицейских насильник попытался выпрыгнуть в окно, но отскочил от стекла, как мяч

- Просветительница-расхитительница Ракова нашлась: не на Кипре, а в СКР

- В Японии страусы эму совершили побег с фермы

- Боец ММА, подозреваемый в торговле QR-кодами, дерзко сбежал из отделения МВД в Санкт-Петербурге

На 2022 год запланированы съемки картины "Один в океане", сюжет которой основан на одноименной книге Курилова. Режиссером картины выступит Кирилл Соколов, главную роль сыграет Данила Козловский

Бред не неси.Это когда и в какие годы было?Если только после 85-го.Так тогда СССР был на излёте и доживал свои последние года.

> или чепушил разных мастей.

То есть 99% населения?

>Моего соседа, фронтовика, не пустили потому что он припёрся на собеседование бухим в какашку . А как вы хотели?Облико морале!

Предлог мог быть любым.Факт остаётся фактом.Из СССР не выпускали просто так.

На почитай советский человек.

"Наибольшая дистанция, которую когда-либо преодолевал спортсмен в океане, составляет 207 300 м; рекорд принадлежит Уолтеру Пинишу Старшему (США). В период с 11 по 13 июля 1978 г. он преодолел расстояние от Гаваны (Куба) до Литл-Дак-Ки (Флорида) за 34 ч и 15 мин. "

То ли крысы бегут с корабля

1. Йогу никто в СССР не запрещал, просто тогда не было инета, а книг по йоге было мало, вот и передавали заинтересованные инфу с рук на руки. Сам так же делал, но по другой тематике и далекой от политики.

2. Курилов работал в филиале Института океанологии Академии Наук СССР и Владивостокском Институте биологии моря, потому являлся секретоносителем. До сих пор всё что связано с океанологией является гостайной.

3. Его сестра переселилась в Канаду которая состоит в НАТО, а в те годы было сильно противостояние с СССР.

Вывод. Побег был спланированной акцией зарубежных спецслужб. Для наведения тени на плетень сочинили сказку про 100 км в воде на которую до сих пор фапают антисоветчики.

Что касается моего отца, он бредил небом, попасть в авиацию мог только в военную и то пройдя огромный конкурс, отсеивали всех при малейшем нарушении в здоровье.. Гражданская авиация была недоступна без "волосатой лапы"...Вот так мы и стали невыездными..

2) "Начинающий инженер" - это на сегодняшние названия "junior". И как - сможете привести примеры больших зарплат джунов по сравнению с мидлами и сеньёрами? Нет? Ну а тогда чего СССР за это ругать, если это нормальная практика.

3) Про отсеивание аж поколения- ерунда. Я бы еще понял, если бы это вечная песня про зажим евреев была.

**а вот и тюрьма..