Как костер заряжал радиостанции партизан?

Портативной зарядной техники, как таковой, во времена Великой Отечественной войны не было. Однако партизанским отрядам, которые огромное количество времени проводили на природных условиях, радиосвязь была необходима. По этой причине был придуман необычный способ для зарядки радиостанций в условиях леса — зарядка от костра. Как это вообще оказалось возможным, и насколько такая зарядка была эффективной?

Важность и возможности радиосвязи

Как правило, в любом партизанском отряде всегда присутствовал радист. От его работы зависело многое, ведь именно с помощью радиосвязи партизаны могли подать сигнал о помощи, запросить медикаментов, продовольствия и просто-напросто иметь возможность связаться с начальством, чтобы узнать о дальнейших распоряжениях.

Возможности переносных радиостанций были ограниченными. Подобные советские приборы отличались, к сожалению, крайне низкой эффективностью, но при этом нуждались в дорогих и мощных батареях. Садились такие батареи достаточно быстро, и на территории леса подзарядить их было банально не от чего.

Какое-то время в этом помогали различные динамо-машины, то есть генераторы постоянного тока. Однако необходим был более быстрый и доступный способ.

Эффект Зеебека

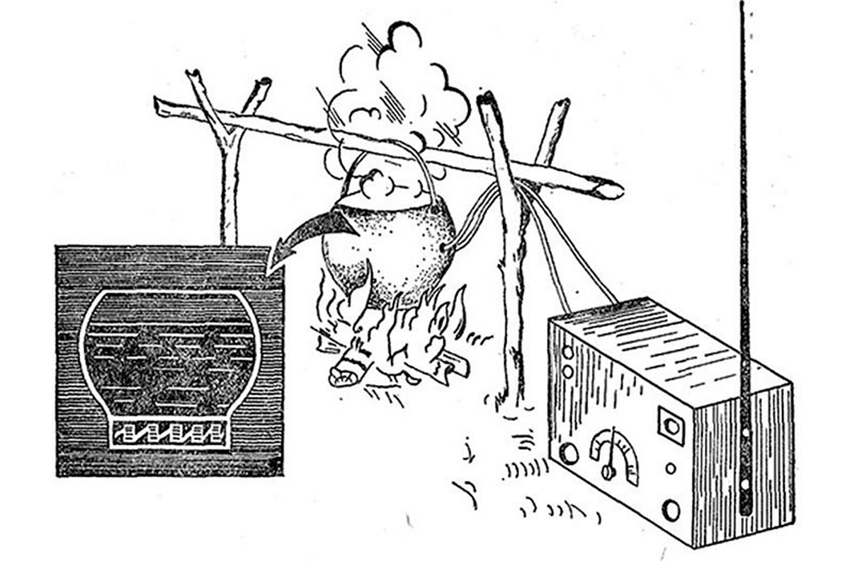

Помог в этом физик-техник Юрий Маслаковец, который создал особый термогенератор, работа которого базировалась на, так называемом, эффекте Зеебека. Суть этого эффекта сводилась к тому, что в замкнутой электрической цепи контакты одного элемента присоединялись к другим, а место соединений отличалось показателями температур. Эта разница в температурах рождало электроэнергию.

Приспособление, созданное советским физиком, напоминало котелок. Сделан он был из сплава цинка и сурьмы, а также константа — особого металла, в состав которого входили медь и небольшие добавления марганца и никеля. Этот генератор-котелок ставился на огонь, и из-за особого сплава металлов разница между температурой воды и температурой пламени костра была колоссальной — до 300 градусов!

Это разницы хватало для создания в термогенераторе электроэнергии. Это позволяло партизанам зарядить батареи для радиоприёмников. Изобретение получило негласное название «партизанский котелок» и стало производиться в начале весны 1943 года.

Новые модели термогенераторов

После окончания войны необходимость в масштабном производстве подобной техники отпала. Однако термогенераторы всё равно продолжали совершенствовать для нужд населения и даже для армейских подразделений.

Так, например, в конце 1940-х годов был изобретён термогенератор с алюминиевыми радиаторами. Работал генератор от керосиновой лампы и позволял заряжать радиоприёмники. Главное отличие функционирования новой модели от партизанской заключалось в том, что разница температур возникала в результате охлаждения воздухом, а не водой.

Подобные приёмники использовались в деревнях для зарядки радиоприёмников, а также для питания колхозных радиостанций. Такие радиостанции связывали колхозные правления с рабочими, которые находились далеко в полях.

Партизанские же котелки выпускались вплоть до 90-х годов. Последние модификации термогенераторов могли выдавать такие показатели напряжения и тока, как 12 вольт и 1 ампер соответственно. Этого вполне хватало для питания некоторой портативной техники и для того, чтобы обеспечить светом, например, небольшой охотничий домик.

Источник:

- Иностранные слова, которые можно перевести только целым предложением

- Почему вьетнамцы носят шляпы в виде конуса

- Кто придумал смешные брюки галифе

- Как моряки моются на подводной лодке?

- Батат: вкус, польза и вред сладкого картофеля

А подобные немецкие, американские или японское приборы того времени этим не отличались?

"а также константа особого металла, в состав которого входили медь и небольшие добавления марганца и никеля."

В состав металла не могут входить другие металлы. Это сплав.

На самом деле "партизанский котелок" выглядел так:

Термоэлектрогенератор типа ТГК-3 выдавал мощность около 3 вт.

ТКГ-3 имел две самостоятельные термобатареи, состоящие из последовательно соединенных элементов. Одна из них, выдавала напряжение 2 в при токе 2 а, служила для питания анодных цепей приемника. Вторая, дающая такое же напряжение при токе 0,5 а - для питания нитей накала.

Как минимум необходимо было напряжение около 100вольт.

ссылка на Журнал "РАДИО" за 1954 год. №2.

http://archive.radio.ru/web/1954/02/025/http://archive.radio.ru/web/1954/02/025/