В 1939 году Морской генеральный штаб утвердил план постройки двух эсминцев типа «Акидзуки» (Akizuki) проекта F51 — уникального для японского флота класса эскортных эсминцев, выполняющих противовоздушную защиту авианосных соединений. Проект получился очень удачным: самая высокая огневая мощь в своём классе, большая дальность плавания, отличные мореходные качества и живучесть.

Японский эсминец IJN Akizuki на ходовых испытаниях в бухте Миядзу, 17 мая 1942 года. На борту корабля написано его название, которое в переводе означает «Осенняя луна»

Поэтому уже в 1940 году было заказано четыре корабля этого типа, а в 1941 году — еще десять. Всего планировалось построить 39 подобных кораблей. Но в строй вошли только двенадцать эсминцев: в 1944 году все работы были прекращены, а заказ аннулирован.

Одновременно с вводом в строй эсминцев типа «Акидзуки» проект дорабатывали с целью уменьшения времени строительства кораблей. Модернизированные варианты получили название «проект F51 модифицированный» и «проект F53», а срок их строительства и ввода в строй уменьшился с 23 до 10,5 месяцев.

В 1943 году начались работы по разработке проекта V7 — модернизации «Акидзуки» с улучшенной мореходностью и остойчивостью, что позволило бы обеспечить более стабильную платформу для универсальной артиллерии, а также улучшить живучесть корабля и условия обитания экипажа.

Современная реконструкция вероятного внешнего вида эсминца проекта V7 в варианте вооружения пятитрубным торпедным аппаратом

В американских источниках проект получил название «Супер Акидзуки». По проекту предполагалось построить 23 единицы этого типа, но в июне 1944 года из-за финансовых трудностей и отсутствия ресурсов был аннулирован заказ на строительство 18 эсминцев с бортовыми номерами 5066-5083, а в декабре —заказ на строительство оставшихся пяти и утвержденных ранее кораблей с бортовыми номерами 5061-5065.

Развитие эсминцев «Акидзуки»

Эсминцы проекта V7 отличались от «Акидзуки» слегка увеличенным корпусом, ширина которого составляла 12 м против 11,5 м при одинаковой длине в 134 м. Носовая часть получила более острые обводы с прямым форштевнем, имевшим скос в нижней части. Увеличение ширины корпуса и установка новой силовой установки привели к повышению стандартного водоизмещения с 2700 до 3030 тонн, что сделало бы «Супер Акидзуки» самыми крупными кораблями в своём классе.

Эсминец IJN Shimakaze на ходовых испытаниях в бухте Миядзу, 5 мая 1943 года

На эсминцы нового проекта планировалось установить новую силовую установку, опробованную на эсминце Shimakaze. Она представляла собой двухвальную энергетическую паротурбинную установку, состоявшую из двух ТЗА типа «Кампон» и трёх нефтяных котлов, оснащённых экономайзерами и системой предварительного подогрева. Суммарная мощность ГЭУ составляла 75 000 л.с., что позволило бы развить скорость в 36,7 узла (на 3,7 узла больше, чем у «Акидзуки») и обеспечить минимальную дальность плавания 8000 миль при крейсерской скорости в 18 узлов.

Преемственность проектов

Вооружение эсминцев проекта V7 было практически идентичным тому, что устанавливалось на эсминцы класса «Акидзуки». Разница заключалась в установке нового перспективного торпедного аппарата, а также более совершенных РЛС.

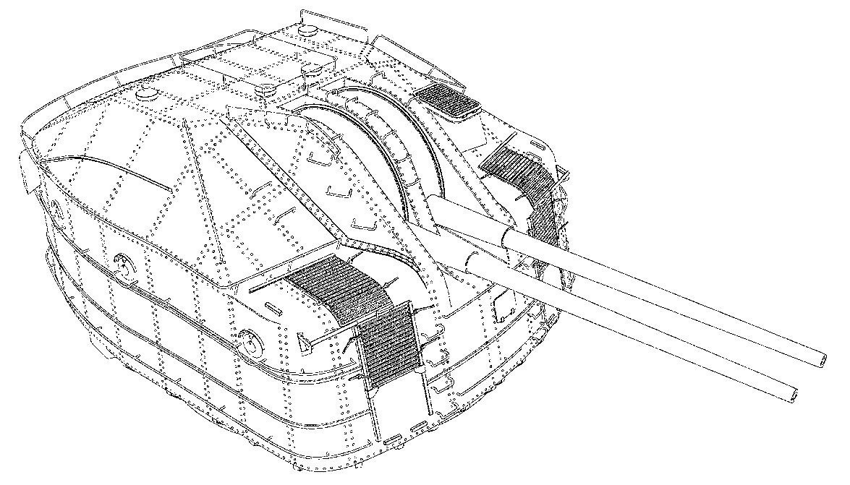

Орудийная установка «Тип 98» (Модель А) с двумя 100-мм орудиями «Тип 98», принятая на вооружение флота в 1938 году. Установка представляла собой один из немногих разработанных в Японии видов вооружения, которое по своим тактико-техническим характеристикам превосходило прочие мировые аналоги

В качестве главного калибра на эсминцы «Супер Акидзуки» должны были устанавливаться четыре спаренные артиллерийские установки 100-мм орудий «Тип 98», считавшихся одними из лучших универсальных орудий того времени. Они имели угол вертикальной наводки до 90 градусов, что обеспечивало дальность стрельбы 15 км по высоте и 20 км по морским целям. Практическая скорострельность составляла 19 выстр/мин на ствол. Имея превосходство перед американскими орудиями Mark 12 по баллистике, «Тип 98» серьезно уступал в живучести ствола, составлявшей всего 350 выстрелов, а в арсенале отсутствовали снаряды с радиовзрывателями.

Для защиты от авиации в ближнем радиусе планировалось установить восемь трёхствольных установок зенитных автоматов «Тип 96». Эти автоматы имели скорострельность 220 выстр/мин, но на практике она не превышала 120 выстр/мин из-за особенностей заряжания. Досягаемость по высоте составляла 5 км.

Если на начало войны этот автомат еще мог обеспечить приемлемую противовоздушную оборону, то с 1943 года его огневой мощи было явно недостаточно. Электропривод этих установок не позволял эффективно реагировать на скоростные и высокоманевренные цели, но других альтернатив у японского флота попросту не было — приходилось компенсировать этот недостаток увеличением количества автоматов.

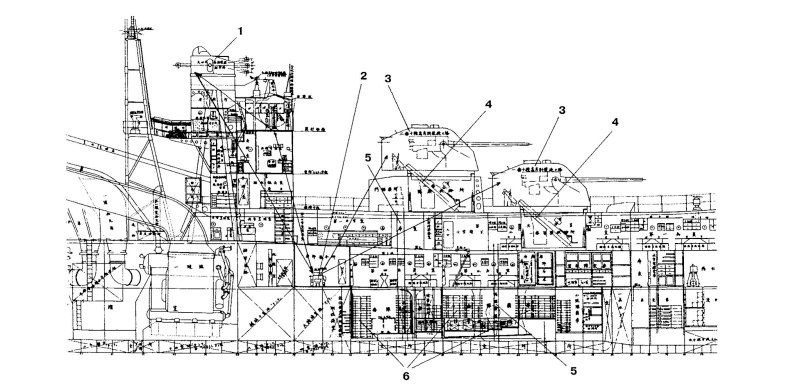

Фрагмент чертежа корпуса эсминца типа Akizuki со схемой размещения систем управления огнем: 1 — директор Тип 94, 2 — центральный вычислительный пост, 3 — башенные артиллерийские установки, 4 — элеваторы подачи боезапаса, 5 — вертикальные трубы подачи боезапаса, 6 — погреба боекомплекта

Дополнительное оснащение

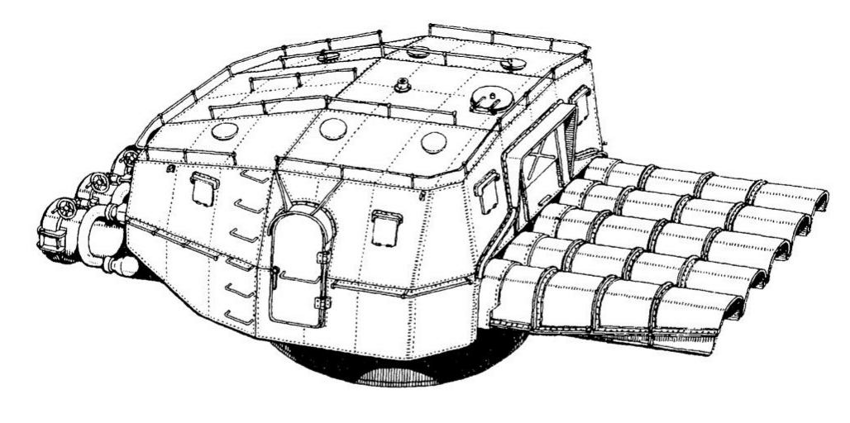

На эсминцы проекта V7 планировали установить пятитрубный торпедный аппарат «Тип 0» калибра 610 мм, но позднее проект был доработан для установки перспективного шеститрубного 610-мм поворотного торпедного аппарата, оснащённого системой быстрой перезарядки.

Кислородные торпеды «Тип 93» на тот период считались самыми мощными во всём мире. Одна торпеда несла около 490 кг взрывчатки и была способна поразить цель на расстоянии 20 км со скоростью 48 узлов или на расстоянии 40 км со скоростью 36 узла.

610-мм пятитрубный торпедный аппарат «Тип 0»

Для борьбы с американскими субмаринами корабль должен был нести 72 глубинные 250-кг бомбы, установленные в кормовых бомбосбрасывателях. Гидроакустические средства были представлены двумя пассивными гидрофонами, позволяющими засечь шумы от винтов на дистанции до 6 км и обнаружить движение субмарины со 100% вероятностью на дистанции в 1 км.

Изначально планировалось оснастить эсминцы проекта V7 стандартной для японского флота РЛС «Тип 21», позволяющей обнаружить групповую воздушную цель на расстоянии 100 км, одиночную с 70 км, а морскую с 20 км. Впоследствии было принято решение об оснащении более мощными двухметровыми РЛС, имевшими такие же параметры обнаружения, но более высокую помехозащищенность.

Также предполагалась установка 10-сантиметровой РЛС управления артиллерийским огнем «Тип 22». Но опытные образцы, установленные на других эсминцах, показали низкую эффективность и высокую погрешность наведения, поэтому от идеи установки этих РЛС отказались уже на стадии проектирования.

Эсминцы типа «Супер Акидзуки» являлись достаточно удачным проектом. Они имели отличную мореходность и живучесть, хорошую дальность плавания и мощное противовоздушное вооружение, благодаря чему прекрасно выполняли свою основную функцию — обеспечение ПВО авианосных соединений. Однако из-за малой серии существенного влияния на ход боевых действий на Тихоокеанском ТВД они бы не оказали. Но если бы эти эсминцы сходили со стапелей с такой же скоростью, как и американские, раскладка сил в регионе могла бы кардинально поменяться.

Материал подготовлен волонтёрской редакцией WoWS

- Несколько интересных историй из жизни необычных личностей

- Как наследники проучили банк, который не хотел отдавать вклад умершего отца