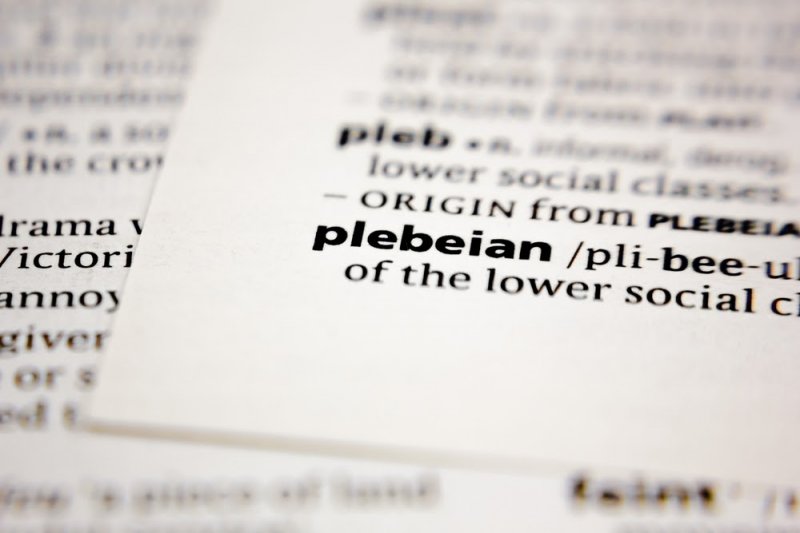

Плебеи - низшее сословие древнеримского общества, не имевшее политических прав. Это слово пережило времена Античности и дошло до наших дней, пренебрежительно обозначая простонародные массы, неотесанное население.

Плебеи и патриции

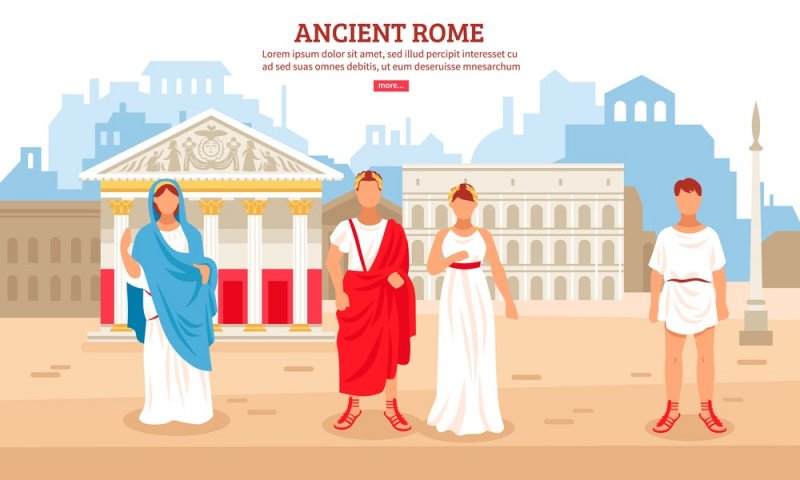

Первоначально Рим был городом-государством по аналогии с греческими полисами. Все горожане, кроме рабов, пользовались равными правами как граждане полиса. Однако постепенно римляне завоевывали все новые территории, подчиняя себе соседние народы.

Покоренные не получали тех же прав, что римляне. Территориальная экспансия римского государства в VIII-VI вв. до н. э. привела к тому, что население государства разделилось на высший и низший классы, т.е. патрицией и плебеев.

Плебеи могли быть богатыми людьми, заниматься торговлей и ремелами. Но политически они были бесправны в сравнении с патрициями. Они не смогли владеть землей, избирать правителей, участвовать в религиозных обрядах.

В VI-V вв. до н. э. в Древнем Риме произошли важные политические изменения. Плебеи в результате волнений добились расширения своих прав. К III в. до н. э. патрицианская и плебейская верхушки слились в одно сословие — нобилитет. Была введена система плебисцитов, т.е. плебейских собраний, решения которых стали обязательными для всех граждан вне зависимости от происхождения. Слово «плебисцит» дошло и до наших дней в значении «референдум», «всенародное волеизъявление».

Современное значение слова. Что значит «плебейский»?

Уже в Римской империи слово «плебей» потеряло изначальное значение и перестало быть юридическим термином. Однако в языке им продолжили обозначать широкие народные массы. В Средневековой Европе так часто называли городскую бедноту.

В русском языке это слово используюьт в значении «чернь», «быдло», «мужичье». Оно носит резко негативным и пренебрежительный характер. Прилагательное «плебейский», соответственно, значит «простонародный».

Это слово часто можно встретить в классической русской литературе XIX века. Большинство тогдашних писателей были дворянами, им был присущ аристократический взгляд на устройство общества.

М. Н. Загоскин, «Москва и москвичи», 1842—1850 г.

Зато Павел Петрович всеми силами души своей возненавидел Базарова: он считал его гордецом, нахалом, циником, плебеем.

И. С. Тургенев, «Отцы и дети», 1862 г.

- Как наследники проучили банк, который не хотел отдавать вклад умершего отца

- Несколько интересных историй из жизни необычных личностей