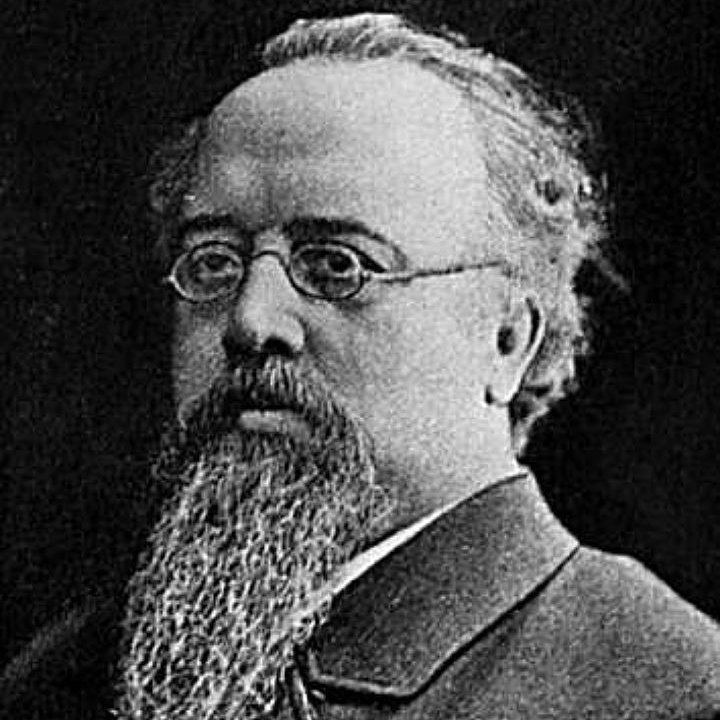

«Ночное светило русской поэзии», Михаил Лермонтов навсегда останется в нашей культуре символом безграничного таланта, терзаемого постоянной тревогой и душевной болью. Сегодня Fishki хочет поподробнее познакомиться с его причудливой и мрачной судьбой.

Писал ли он своё самое известное стихотворение? На что мог пойти в любовных делах? И почему продолжаются споры о причине его смерти?

Семейная драма поэта

По мнению многих специалистов, корни литературного стиля Михаила Лермонтова происходят из самого детства.

Главным обстоятельствам того периода жизни считается конфликт отца поэта, Юрия Петровича, со своей тёщей - Елизаветой Алексеевной Арсеньевой.

Дочь Арсеньевой, Мария, вышла за Юрия Лермонтова, когда ей не было ещё и 17 лет - как тогда говорили, «выскочила по горячке». Новоиспечённый супруг был не самой лучшей партией - пехотный капитан в отставке, он происходил из обедневшего рода. Впрочем, отец поэта имел внешность «редкого красавца и прекрасно сложенного; в общем, его можно назвать в полном смысле слова изящным мужчиной» - так что влюблённость девушки была вполне объяснима.

Однако в 1817 году 22-летняя Мария Лермонтова скоропостижно умерла от чахотки. Тогда волевая бабушка она взяла внука к себе до 16 лет, пообещав небогатому отцу дать ребёнку наилучшее образование, сделать своим единственным наследником и во всём советоваться с мужчиной.

Впоследствии она нарушила данные обещания. Юрию Лермонтову чинились в общении с сыном тяжёлые препятствия, а в 1830 году, по достижении внуком 16 лет, Елизавета Арсеньева отказалась отпускать мальчика от себя, ссылаясь на одинокую старость и пригрозив лишить наследства.

Возможно, женщина до конца жизни винила зятя за смерть дочери - есть сведения, что он изменял жене с гувернанткой, мог ударить при ссоре и создал дома тяжёлую атмосферу, якобы приведшую к болезни.

Все эти события оставили болезненную рану на душе поэта. Несмотря на старания Арсеньевой, он любил отца. В 1831-м Юрий Лермонтов умер, и юноша написал:

Ужасная судьба отца и сына

Жить розно и в разлуке умереть,

(...)

Но ты простишь мне! Я ль виновен в том,

Что люди угасить в душе моей хотели

Огонь божественный, от самой колыбели

Горевший в ней, оправданный творцом?

Однако ж тщетны были их желанья:

Мы не нашли вражды один в другом,

Хоть оба стали жертвою страданья!

О глубине их связи свидетельствует и то, что отец был одним из немногих, кто видел в мальчике талант (бабушка не считала его занятия творчеством чем-то серьёзным). В своём завещании Юрий Лермонтов написал:

«Хотя ты еще и в юных летах, но я вижу, что ты одарен способностями ума, — не пренебрегай ими и всего более страшись употреблять оные за что-либо вредное или бесполезное: это талант, в котором ты должен будешь некогда дать отчет Богу!

Тебе известны причины моей с тобой разлуки, и я уверен, что ты за сие укорять меня не станешь. Я хотел сохранить тебе состояние, хотя с самою чувствительнейшею для себя потерею, и Бог вознаградил меня, ибо вижу, что я в сердце и уважении твоем ко мне ничего не потерял.

Скажи бабушке, что несправедливости ее ко мне я всегда чувствовал очень сильно и сожалел о ее заблуждении, ибо, явно, она полагала видеть во мне своего врага, тогда как я был готов любить ее всем сердцем, как мать обожаемой мною женщины!..

Но Бог да простит ей сие заблуждение, как я ей его прощаю…»

«Прощай, немытая Россия» - кто автор?

Если устроить опрос о самых популярных строках Михаила Лермонтова, почти наверняка победят начальные слова этого короткого стихотворения:

«Прощай, немытая Россия,

Страна рабов, страна господ,

И вы, мундиры голубые,

И ты, им преданный народ.

Быть может, за стеной Кавказа

Укроюсь от твоих пашей,

От их всевидящего глаза,

От их всеслышащих ушей».

Но интересно, что авторство данного произведения, якобы написанного поэтом во время отъезда на Кавказ, является предметом ожесточённых споров. Причина очень проста - подлинника стихотворения не существует, а известно о нём стало только спустя 32 года после смерти литератора!

В 1873 году историк и литературовед Пётр Бартенев написал письмо коллеге, где содержался текст произведения с комментарием: «Вот ещё стихи Лермонтова, списанные с подлинника». Никаких подтверждений подлинности стихотворения больше не появлялось никогда.

Тем не менее, сомнения в авторстве произведения впервые были озвучены лишь в 1989 году - возможно, по причине того, что в СССР стихотворение использовалось как образец критики царизма со стороны великого поэта.

С тех пор ведётся оживлённая дискуссия. Противники авторства Лермонтова говорят о речевых несоответствиях - поэт никогда не употреблял выражения «голубые мундиры», а также, согласно тексту, пытался укрыться «за стеной Кавказа», в то время как в действительности ехал на Северный Кавказ, то есть не пересекал горный хребет. Авторство сторонники данной точки зрения в большинстве своём приписывают сатирику Дмитрию Минаеву, пародировавшему стихи многих знаменитостей, а в пародии на поэму Лермонтова «Демон» даже использовавшего словосочетание «голубые мундиры».

Однако сторонники традиционной версии, приводя данные различных экспертиз и ссылаясь на авторитет Бартенева, отказываются даже поставить данный вопрос под сомнение. В 2017 году состоявшийся в Пятигорском государственном университете круглый стол с участием 25 российских и зарубежных лермонтоведов высказался в пользу безусловной принадлежности стихотворения перу Лермонтова.

Женщины Лермонтова

Тонкая и чувствительная натура поэта была предрасположена к романтике с самого детства. Рассказывают, что уже в 10-летнем возрасте, взятый бабушкой в путешествие на Кавказ, Лермонтов встретил девочку лет 9, к которой испытал сильные, яркие чувства - описанные, как считается, в стихотворении «К гению»:

Но ты забыла, друг! когда порой ночной

Мы на балконе там сидели. Как немой,

Смотрел я на тебя с обычною печалью.

Не помнишь ты тот миг, как я, под длинной шалью

Сокрывши голову, на грудь твою склонял —

И был ответом вздох, твою я руку жал —

И был ответом взгляд, и страстный и стыдливый!

И месяц был один свидетель молчаливый

Последних и невинных радостей моих!..

Их пламень на груди моей давно затих!..

В 16-летнем возрасте Лермонтова, проводившего лето в подмосковном Середниково, поджидало новое увлечение - на сей раз объектом его интереса стала 18-летняя Екатерина Сушкова.

Однако нервный, язвительный и невзрачный юноша не вызвал у девушки ответного интереса. В ответ на свои чувства молодой Лермонтов получал только насмешки и издевательские розыгрыши. Много лет спустя Сушкова даже оставила записи, рассказав об отношениях с Лермонтовым. Довольно обширные по объёму, они делятся на две части. Первая повествует о периоде юношеского знакомства, а вот во второй поэт предстаёт жестоким и искушённым мстителем.

В 20-летнем возрасте, подросший и похорошевший, корнет Лейб-гвардии Гусарского полка, наследник огромного состояния, Лермонтов вновь явился перед Сушковой, уже практически помолвленной. Поэт вскружил девушке голову и побудил её порвать с женихом, а после… написал анонимное, «компрометирующее» письмо на самого себя, сделав невозможным и свой предполагаемый брак. Потом, при встрече с жертвой, он разыграл роль изумлённого, огорчённого рыцаря, а в последнем объяснении прямо заявил, что он её не любит и, кажется, никогда не любил.

Вообще, служба в полку, а до этого в юнкерском корпусе, очень помогла возмужанию Лермонтова. Он окунулся в юношеские проказы, описывал забавы юнкеров, в том числе эротические, в своих стихах. Эти произведения, содержавшие и нецензурные слова, снискали Лермонтову первую поэтическую славу.

Старушка дряхлая, слепая

Жила с усастым ямщиком...

Но дело вовсе не о том!

Ее служанка молодая

Нескромной бойкостию слов,

Огнем очей своих лазурных

Пленила наших грозных, бурных,

Неумолимых юнкеров.

И то сказать: на эти очи,

На эту ножку, стан и грудь

Однажды стоило взглянуть,

Чтоб в продолженье целой ночи

Не закрывать горящих глаз

И стрясть по меньшему — пять раз!

Ситуация с Сушковой не была единичной. Согласно письму поэтессы Евдокии Ростопчиной, для Лермонтова было довольно обычным делом «посещать общество, где он забавлялся тем, что сводил с ума женщин, с целью потом их покидать и оставлять в тщетном ожидании; другая его забава была расстройство партий, находящихся в зачатке, и для того он представлял из себя влюбленного в продолжение нескольких дней; всем этим, как казалось, он старался доказать самому себе, что женщины могут его любить, несмотря на его малый рост и некрасивую наружность».

Настоящие любовные увлечения поэта также ничем не завершились. В 1830-м познакомился с Натальей Ивановой. Он встретил её, когда гостил у родных — и сразу же сильно увлёкся. Поначалу девушка отвечала взаимностью, но в итоге предпочла сложному кавалеру Николая Обрескова — человека намного проще, но напористого и приятного внешне.

Расстроенный поэт посвятил тем событиям так называемый «ивановский цикл» (зашифровав Иванову как Н.Ф.И.), состоящий из приблизительно тридцати стихов. Также, возможно, именно это событие послужило для Лермонтова началом комплекса внешности, описанного Александром Меринским: «С его чрезмерным самолюбием, с его желанием везде и во всем первенствовать и быть замеченным, не думаю, чтобы он хладнокровно смотрел на этот небольшой свой недостаток. Знанием сердца женского, силою своих речей и чувства он успевал располагать к себе женщин, – но видел, как другие, иногда ничтожные люди легко этого достигали».

Главной же привязанностью в жизни поэта называют Варвару Лопухину, сестру его московских друзей. Лермонтов обратил внимание на девушку в 1832 году, когда компания молодежи поехала в Симонов монастырь. Она была любимицей и душой общества, нежной, мечтательной, переменчивой.

Однако в том же году поэт переехал в Петербург, поэтому их роман не смог развиться. Но Лермонтов всегда справлялся о девушке – как она поживает, все ли у неё хорошо.

В 1835 году Лопухина вышла замуж за человека значительно старше её. Поэт очень страдал, когда до него дошло это известие - и никогда впоследствии не называл свою любовь по фамилии мужа (Бахметева). Свои чувства Лермонтов сохранил до конца жизни, посвятив им множество произведений. Последней женщине в своей жизни, Екатерине Быховец, он прямо признавался, что она для него - лишь напоминание о Лопухиной:

Когда порой я на тебя смотрю,

В твои глаза вникая долгим взором,

Таинственным я занят разговором,

Но не с тобой я сердцем говорю.

Я говорю с подругой юных дней.

В чертах твоих ищу черты чужие,

В устах живых, уста давно немые

В глазах огонь, угаснувших очей.

Смерть поэта

Контрапунктом в жизни Лермонтова стала смерть его великого современника — Александра Пушкина. Один из ведущих лермонтоведов, Ираклий Андроников, писал, что всё известное творчество литератора можно уместить в последнее четырёхлетие его жизни — с 1837 по 1841 годы.

До тех пор поэтический талант Лермонтова был известен лишь в офицерских и светских кружках. Первое его произведение, появившееся в печати, поэма «Хаджи Абрек», попало туда без ведома поэта, и после этого невольного, хоть и удачного дебюта, Лермонтов долго не хотел печатать стихов. Смерть Пушкина побудила Лермонтова раскрыться во всю мощь своего таланта и написать известнейшее произведение - «Смерть поэта».

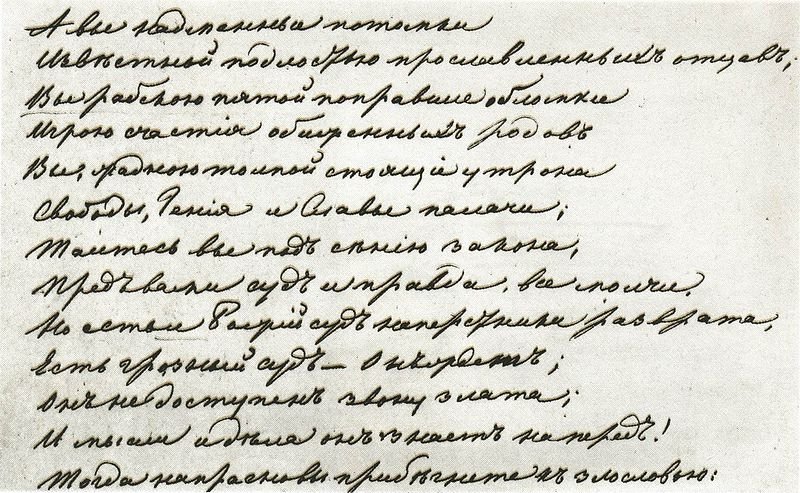

Оно быстро распространилось «в списках», вызвало бурю в высшем обществе. «Многие», рассказывал Лермонтов, «особенно дамы, оправдывали противника Пушкина», потому что Пушкин был дурён собой и ревнив и не имел права требовать любви от своей жены. Наконец, один из родственников Лермонтова, Н. Столыпин, стал в глаза порицать его горячность по отношению к такому «джентльмену», как Дантес. Лермонтов вышел из себя, приказал гостю выйти вон и в порыве страстного гнева набросал заключительные 16 строк:

А вы, надменные потомки

Известной подлостью прославленных отцов,

Пятою рабскою поправшие обломки

Игрою счастия обиженных родов!

Вы, жадною толпой стоящие у трона,

Свободы, Гения и Славы палачи!

Таитесь вы под сению закона,

Пред вами суд и правда - всё молчи!..

Но есть и божий суд, наперсники разврата!

Есть грозный суд: он ждет;

Он не доступен звону злата,

И мысли, и дела он знает наперед.

Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:

Оно вам не поможет вновь,

И вы не смоете всей вашей черной кровью

Поэта праведную кровь!

Последовал арест и судебное разбирательство, за которым наблюдал сам император Николай I. За Лермонтова вступились пушкинские друзья, кроме этого бабушка сделала всё, чтобы смягчить участь единственного внука. Некоторое время спустя корнет Лермонтов был переведён «тем же чином», то есть прапорщиком, в Нижегородский драгунский полк, действовавший на Кавказе.

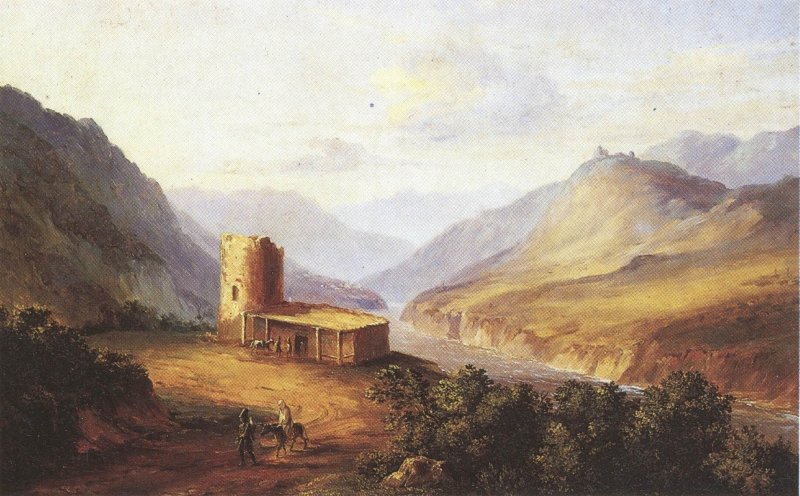

Первая дуэль и война

Первое пребывание Лермонтова на Кавказе длилось всего несколько месяцев. Благодаря хлопотам бабушки он был сначала переведён в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк, расположенный в Новгородской губернии, а потом — в апреле 1838 года — в Лейб-гвардии Гусарский Его Величества полк. Несмотря на кратковременность кавказской службы, Лермонтов вернулся оттуда во многом обновлённым. Впечатления от природы Кавказа, жизни горцев, местный фольклор легли в основу многих произведений литератора - например, его поэм «Демон» и «Мцыри».

Вторая ссылка на Кавказ получилась намного жёстче — её причиной стала состоявшаяся 18 февраля 1840 года дуэль между поэтом и сыном французского посла в России Эрнестом Барантом, с которым Лермонтов поссорился за два дня до этого на балу. Однозначной версии причины ссоры нет. Согласно показаниям Лермонтова при аресте, Барант был оскорблён тем, что Лермонтов говорил о нём «невыгодные вещи» в разговоре с «известной особой». Светская молва этой особой считала княгиню Марию Щербатову и приписывала к ней любовный интерес дуэлянтов. Также существует мнение, что вина лежит на жене секретаря русского консульства в Гамбурге Терезе Бахерахт. Якобы Барант увлекался как ей, так и Щербатовой, из-за чего Бахерахт, пытаясь отвести внимание Эрнеста от соперницы, случайно поссорила его с Лермонтовым.

Дуэлянты бились на шпагах, однако у Лермонтова при выпаде переломился клинок, и они перешли на пистолеты. Первым стрелял Барант, но промахнулся. Лермонтов в свою очередь разрядил пистолет, выстрелив в сторону, после чего участники разъехались.

За недонесение о дуэли 11 марта Лермонтов был арестован; дело рассматривал военный суд. Барант же, согласно воле императора, привлечён к суду не был.

По решению суда, поэт был переведён обратно на Кавказ, в Тенгинский пехотный полк - фактически на передовую Кавказской войны. Такой приговор он получил не столько за дуэль, сколько за свои показания, правдивость которых отрицал Барант. Лермонтовская версия дуэли выставляла сына посла в дурном свете, а слухи о ней дошли до французского посольства в Берлине и до Парижа. Свою роль сыграла и личная неприязнь Николая I к поэту, сохранившаяся ещё после первого суда.

Прибыв на Кавказ, Лермонтов окунулся в боевую жизнь и на первых же порах отличился, согласно официальному донесению, «мужеством и хладнокровием».

Сам он никогда не хвастался успехами, но на фронте кавалеристский «лермонтовский отряд» стал по-настоящему известен. Генерал-лейтенант Константин Мамацев писал: «Он никогда не подчинялся никакому режиму, и его команда, как блуждающая комета, бродила всюду, появляясь там, где ей вздумается, в бою она искала самых опасных мест …».

Вторая дуэль и гибель

Несмотря на боевые успехи, главным стремлением Лермонтова было выйти в отставку и полностью посвятить себя литературе. Однако, это его желание встретило противодействие бабушки, как уже говорилось, не считавшей увлечение внука творчеством чем-то серьёзным и мечтавшей, чтобы он сделал «нормальную» карьеру.

Не решившись оставить армию, поэт, отбыв отпуск, отправился обратно на Кавказ — и из этой поездки уже не вернулся. Роковая дуэль произошла в Пятигорске — там Лермонтов поссорился с майором в отставке Николаем Мартыновым.

Сослуживец обоих Николай Лорер в «Записках декабриста» говорил, что ссора разгорелась по вине поэта, насмехавшегося над «черкесским» стилем одежды Мартынова:

«Когда Лермонтов позволил себе неуместные шутки в обществе дам…, шутки эти показались обидны самолюбию Мартынова, и он скромно заметил Лермонтову всю неуместность их. Но жёлчный и наскучивший жизнью человек не оставлял своей жертвы, и, когда они однажды сошлись в доме Верзилиных, Лермонтов продолжал острить и насмехаться над Мартыновым, который, наконец, выведенный из терпения, сказал, что найдёт средство заставить молчать обидчика. Избалованный общим вниманием, Лермонтов не мог уступить и отвечал, что угроз ничьих не боится, а поведения своего не переменит».

«Вместо пустых угроз, ты гораздо бы лучше сделал, если бы действовал. Ты знаешь, что я от дуэлей никогда не отказываюсь, следовательно ты никого этим не испугаешь» - приводил Мартынов слова Лермонтова на следствии.

Отставной майор направил к обидчику секундантов и от примирения отказался, говоря, что фактически это Лермонтов вызвал его, поэтому должен первый и предлагать мир.

В итоге, дуэль состоялась 15 июля 1841 года. Согласно основной версии, Лермонтов выстрелил в воздух, а Мартынов — прямо в грудь поэту.

По другой версии, Лермонтов в принципе отказывался стрелять, утверждая: «Я не имею обыкновения стреляться из-за пустяков». Мартынов мешкал, пауза затягивалась, и свидетели крикнули: «Стреляйте же, или мы вас разведем!». Тогда грянул выстрел - пуля пробила сердце Лермонтова, мгновенно его убив.

Так мистически подтвердились строки, написанные поэтом за месяц до происшествия: «С свинцом в груди лежал недвижным я...кровавая ещё дымилась рана, по капле кровь точилася моя».

Подробности произошедшего доподлинно установить не удалось - покрывая друг друга, свидетели путали показания. Это породило альтернативные теории - самая популярная утверждает, что поэта убил снайпер из кустов, выстреливший одновременно с Мартыновым. Теория якобы подтверждается неестественной траекторией входа пули в тело.

Одним из возможных заказчиков убийства называют Николая I. Согласно воспоминаниям сенатора, князя Павла Вяземского, услышав о произошедшем, император сказал: «Собаке — собачья смерть». Однако после того, как великая княгиня Мария Павловна «вспыхнула и отнеслась к этим словам с горьким укором», государь, выйдя в другую комнату к собравшимся придворным, объявил: «Господа, получено известие, что тот, кто мог заменить нам Пушкина, убит».

За дуэль Мартынов был приговорён военно-полевым судом к разжалованию и лишению всех прав состояния, однако в окончательном приговоре наказание заменили на трёхмесячный арест на гауптвахте и церковное покаяние.

Мартынов желал, чтоб его похоронили в селе, принадлежавшем его отцу под Москвой, в отдалённо стоящей могиле, безо всяких опознавательных знаков. Однако эта просьба не была исполнена - тело поместили в фамильный склеп. В 1924 году в бывшую усадьбу переселилась Алексеевская школьная колония, ученики которой в порыве мести за убийство Лермонтова разорили склеп, а останки Мартынова утопили в ближайшем пруду.

Похороны Лермонтова состоялись 17 июля 1841 года на старом пятигорском кладбище. Тело поэта покоилось в кавказской земле 250 дней.

21 января 1842 года Екатерина Арсеньева обратилась к императору с просьбой на перевозку тела внука в поместье Тарханы. Получив дозволение, 27 марта 1842-го слуги увезли прах Лермонтова в свинцовом и засмолённом гробу. 23 апреля в фамильной часовне-усыпальнице состоялось окончательное погребение, тело поэта положили в семейный склеп рядом с могилами матери и деда.

Читайте также:

Не знал женщин и был похоронен заживо? Загадки судьбы Николая Гоголя

"Грязнейшая книжонка". Судьба и любовь создателя "Лолиты" Владимира Набокова

- Девочка застряла губой в машинке для стрижки ногтей

- Девочка учится готовить блинчики

- Парень вырвал телефон из рук пассажира в метро

- Хохлатый голубь исполняет брачный танец

- Если бы зарубежные актёры жили в российской глубинке. Часть 2