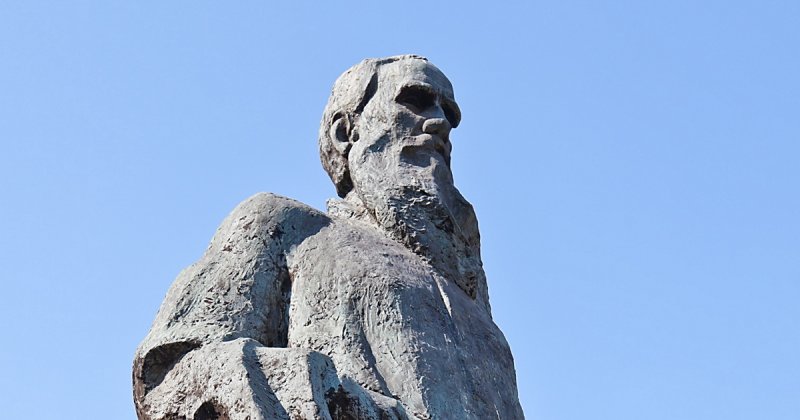

Лев Толстой - возможно, самая масштабная фигура в нашей культурной истории. Сегодня Fishki хочет попробовать разобраться в страстях и противоречиях, которые скрывала в себе эта монументальная личность.

Проиграл ли Толстой в карты свою усадьбу? Как проявлял себя в любви и на войне? И был ли отлучен от церкви?

«Это привычка разврата»

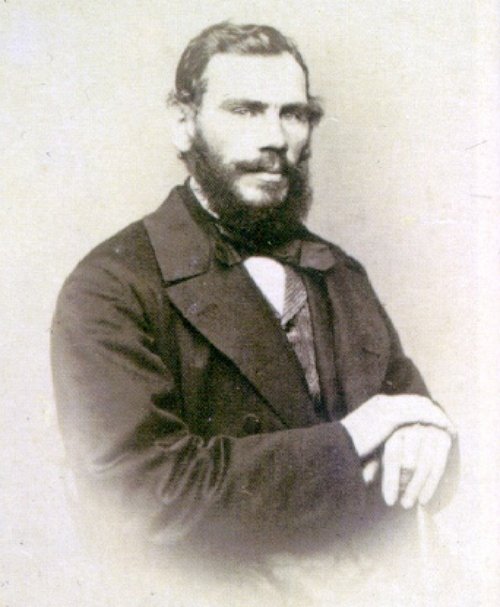

Лев Толстой известен как моралист и идеолог гуманизма, однако в молодости он не всегда вел себя благообразно. Одной из самых неоднозначных сторон биографии Толстого была его интимная жизнь.

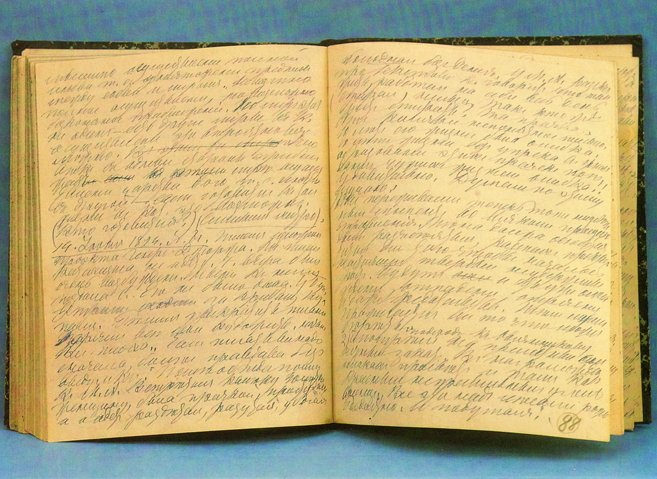

Как написал литератор в дневнике, первый сексуальный опыт стал для него весьма непростым событием: «Когда меня братья в первый раз привели в публичный дом, и я совершил этот акт, я потом стоял у кровати этой женщины и плакал».

Однако первичные шок и смущение быстро сменились удовольствием и даже - болезненной увлеченностью. «Не могу преодолеть сладострастия, тем более, что страсть эта слилась у меня с привычкою. Мне необходимо иметь женщину», — признавался писатель в дневнике, который вел с 24 до 26 лет. А позже добавлял: «Это уже не темперамент, а привычка разврата. Шлялся по саду со смутной, сладострастной надеждой поймать кого-то в кусту».

Неудивительно, что Толстому долго не удавалось остепениться. Даже приняв решение завести семью и нацелившись на дочь одного из соседских помещиков Валерию Арсеньеву, он так и не решается сделать предложение. То у него были претензии к стилю девушки, то казалось, что она невежественна и глупа. А финальная причина для отказа от брака звучала и вовсе нелепо: Толстому приснилось, будто Арсеньева целуется с другим мужчиной.

Любвеобильность графа с легкостью преодолевала социальные границы. У него случались неоднократные интрижки с простолюдинками, некоторые из них заканчивались по-настоящему трагически:

«В молодости я вел очень дурную жизнь, а два события этой жизни особенно и до сих пор мучают меня. Эти события были: связь с крестьянской женщиной из нашей деревни до моей женитьбы... Второе — это преступление, которое я совершил с горничной Гашей, жившей в доме моей тетки. Она была невинна, я ее соблазнил, ее прогнали, и она погибла».

Под «связью с крестьянской женщиной» Толстой имел в виду, возможно, свои самые серьезные отношения холостого периода - роман с крестьянкой Аксиньей, чей муж подолгу пропадал на сторонних приработках.

Сам писатель воспринимал их связь очень серьезно:

«Видел мельком Аксинью. Очень хороша. ...Я влюблен, как никогда в жизни. Нет другой мысли. Мучаюсь. Мне даже страшно становится, как она мне близка... Ее нигде нет — искал. Уже не чувство оленя, а мужа к жене».

История женитьбы Толстого также вышла довольно сумбурной. Поначалу он решил свататься к Елизавете Андреевне Берс и, судя по дневнику, уже начинал разочаровываться в этой затее: «Лиза Берс искушает меня; но этого не будет. Один расчет недостаточен, а чувства нет». Вполне возможно, все в очередной раз завершилось бы ничем, но однажды писателю попалась на глаза повесть, написанная младшей сестрой Елизаветы Софьей. В ее главном герое, «успевшем пожить, необычайно непривлекательной наружности, но благородном и умном князе Дублицком», Толстой узнал себя.

После этого граф начал подолгу общаться с девушкой и однажды решился: «Я влюблен, как не думал, чтобы можно было любить. Завтра пойду, как встану, и все скажу или застрелюсь».

Новость стала для Елизаветы очень неприятной неожиданностью, но 18-летняя Софья незамедлительно согласилась и в 1862 году вышла замуж за 34-летнего Толстого.

Однако день торжества ознаменовался для девушки неприятным откровением - жених показал ей свои дневники и рассказал о похождениях. Впоследствии она писала: «Все его (Толстого) прошедшее так ужасно для меня, что я, кажется, никогда не помирюсь с ним. Он целует меня, а я думаю: "Не в первый раз ему увлекаться". Я тоже увлекалась, но воображением, а он — женщинами, живыми, хорошенькими».

Все это дало начало сложным и противоречивым отношениям. С одной стороны, в продлившемся более четырех десятилетий браке родилось 13 детей, жена стала верным соратником писателя, взяв на себя большинство административных забот, начисто переписывая его рукописи.

С другой, в совместной жизни супругов постоянно сидело зерно конфликта, во-многом связанное именно с интимными вопросами.

«Лева все больше от меня отвлекается. У него играет большую роль физическая сторона любви. Это ужасно; у меня — никакой, напротив» - сокрушалась женщина в дневнике. Испытывала она и приступы ревности - например, к младшей сестре Татьяне, которая «втиралась слишком в жизнь Левочки».

А уж упоминание бывшей любовницы Толстого Аксиньи и вовсе приводило женщину в гнев: «Мне кажется, я когда-нибудь себя хвачу от ревности. «Влюблен, как никогда»! И просто баба, толстая, белая — ужасно. Я с таким удовольствием смотрела на кинжал, ружья. Один удар — легко. Я просто как сумасшедшая».

К старости конфликт супругов особенно обострился, хоть и на другой почве - пытавшаяся сводить концы с концами женщина начала жестко контролировать мужа, желавшего отказаться от собственного богатства. Считается, что это стало одной из главных причин, вынудивших писателя в октябре 1910 года тайно отправиться в путешествие, в котором он простудился, заболел воспалением легких и 7 ноября 1910 года умер.

«Он ждал от меня, бедный, милый муж мой, того духовного единения, которое было почти невозможно при моей материальной жизни и заботах, от которых уйти было невозможно и некуда. Я не сумела бы разделить его духовную жизнь на словах, а провести ее в жизнь, сломить ее, волоча за собой целую большую семью, было немыслимо, да и непосильно» - писала Софья Толстая в дневнике.

Проиграл усадьбу в карты?

Еще одним скандальным аспектом биографии Льва Толстого стали азартные игры. Молодой граф пристрастился к ним, начав посещать Москву и Петербург - и демонстрировал как большой азарт, так и не слишком большое умение. Карточные долги действительно сильно истощили благосостояние писателя - как считается, именно из-за них Толстой решил серьезно умерить свои расходы и уехал на Кавказ, где в итоге принял решение пойти на военную службу.

Венцом же игроцких неудач будущего автора «Войны и мира» называется проигрыш в карты соседскому помещику Горохову центрального дома в своем имении Ясная Поляна - здания, где Толстой родился.

Несмотря на то, что здание действительно было разобрано и увезено, реальная ситуация обстоит не совсем так. Карточные долги стали скорее косвенной причиной - Толстой продал дом, уже находясь в армии на Кавказе и нуждаясь в исправлении материального положения. Это ему рекомендовал старший брат Сергей, написавший в одном из писем:

«Есть ли он простоит без всякого ремонта еще несколько лет (а ремонт оного довольно значительный), то он действительно будет только годен как сувенир, ты же, есть ли будешь с деньгами когда-либо, всегда можешь построить новый, а жить еще, слава богу, есть где».

Хотя отчасти сведения о проигрыше здания правдивы - за его продажу Толстой выручил 5000 рублей, и уже эта сумма ушла на уплату карточных долгов.

Толстой на войне

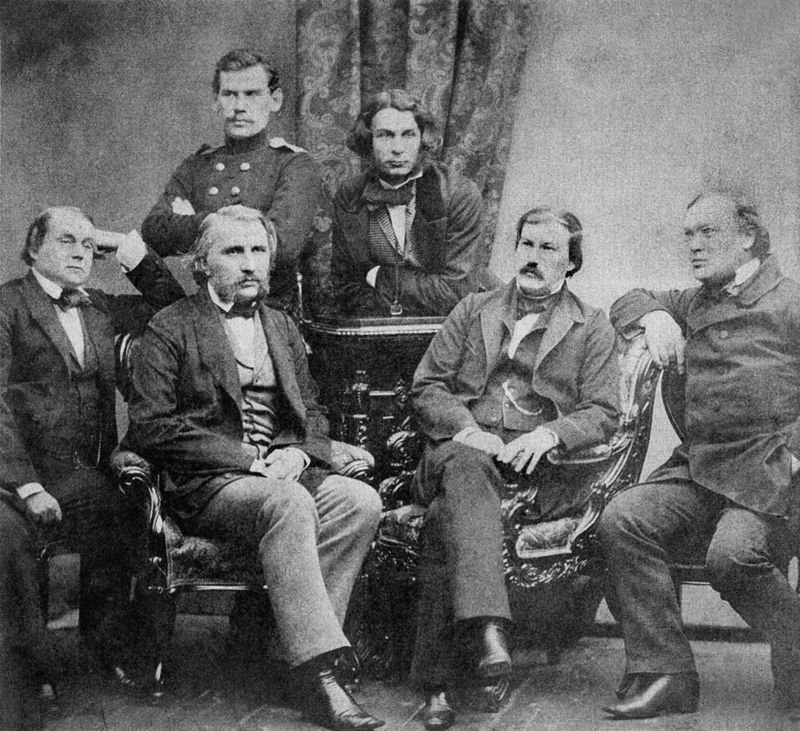

Период пребывания на Кавказе сам Толстой называл одним из самых главных в жизни. «Мне кажется, что все время моего пребывания здесь в голове моей перерабатывается и приготовляется много хорошего (дельного и полезного), не знаю, что выйдет из этого» - писал он о тех днях. На Кавказе он закончил свое первое крупное произведение - повесть «Детство».

Впрочем, писателю приходилось сочетать творческую деятельность с тяготами военной службы и принимать участия в боях Кавказской войны.

Надо сказать, что и здесь Толстой проявил себя неплохо. Будучи юнкером, он участвовал во многих стычках с горцами и даже имел право на Георгиевский крест, однако уступил его сослуживцу-солдату, посчитав, что существенное облегчение условий службы товарища стоит выше личного тщеславия.

Пришлось Толстому участвовать и в Крымской войне. Он перевелся в Дунайскую армию и с ноября 1854 года по конец августа 1855 года был в Севастополе, обороняя город.

Долгое время писатель жил на 4-м бастионе, часто подвергавшемся нападениям, командовал батареей в сражении на Черной речке, был при бомбардировке во время штурма Малахова Кургана.

Толстой, несмотря на все тяготы, в то время написал рассказ «Рубка леса», в котором отразились кавказские впечатления, и первый из трех «Севастопольских рассказов» — «Севастополь в декабре 1854 года», с большим интересом принятый российскими читателями. Произведение даже было замечено императором Александром II, повелевшим беречь даровитого офицера.

За оборону Севастополя Толстой был награжден орденом Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость», медалями «За защиту Севастополя 1854—1855» и «В память войны 1853—1856 гг.» Впоследствии его наградили двумя медалями «В память 50-летия защиты Севастополя»: серебряной как участника обороны Севастополя и бронзовой как автора «Севастопольских рассказов».

Наряду с военной и писательской деятельностью Толстой пытался издавать вместе с офицерами-артиллеристами «дешевый и популярный» журнал «Военный листок», однако проект не был осуществлен - император повелел печатать материалы для этого журнала в газете «Русский инвалид», официальном издании вооруженных сил.

Лев Толстой имел все шансы на военную карьеру. Тем не менее, его перспективы оказались испорченными написанием нескольких сатирических песен, стилизованных под солдатские. Одна из них была посвящена как раз неудаче во время сражения у речки Черной, когда генерал Реад, неправильно поняв приказание главнокомандующего, атаковал Федюхины высоты. Песня, задевавшая целый ряд важных генералов, имела огромный успех. За нее писателю пришлось держать ответ перед помощником начальника штаба.

Вскоре Толстой был послан курьером в Петербург, где закончил «Севастопольские рассказы», окончательно укрепив свою репутацию перспективнейшего автора, и в ноябре 1856 года оставил военную службу в звании поручика.

Отлучен от церкви?

В 27-летнем возрасте Лев Толстой написал в дневнике:

«Разговор о божестве и вере навел меня на великую, громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта — основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле».

Крещенный в православии, писатель очень критически относился к церковным догматам. Он считал традиционное религиозное учение «отрицанием разума».

Какое-то время Толстой пытался ощутить жизнь и веру простого народа, из-за чего в течение года аккуратно соблюдал посты, участвовал в богослужениях и исполнял обряды православной церкви. Но гармонии в душе он так и не обрел. Воскрешение Христа писатель «не мог себе представить», о многом другом тогда он «старался тогда не думать, чтобы не отрицать».

К концу 70-х Толстой окончательно разочаровался в официальной религии - в 1878 он последний раз причастился и больше в церковной жизни участия не принимал. Впоследствии он стал уже жестко критиковать общепринятые догматы, считавшие, что «жизнь всех людей, живших до меня, вся моя жизнь с моей внутренней борьбой и победами разума есть жизнь не истинная», а все самое благое и наивысшее заключается в «в вере, то есть в воображении, то есть в сумасшествии». К тому же Толстой отрицал концепцию первородного греха, так как она «под корень подсекает все, что есть лучшего в природе человека». Итогом же этого процесса стал опубликованный в 1899 году роман «Воскресение».

Тем не менее, расхожее мнение, что Льва Толстого подвергли анафеме, отлучению от церкви, не соответствует действительности. В определении Святейшего Синода от 24 февраля 1901 года говорилось:

«Церковь не считает его своим членом и не может считать, доколе он не раскается и не восстановит своего общения с нею. Посему, свидетельствуя об отпадении его от Церкви, вместе и молимся, да подаст ему Господь покаяние в разум истины. Молимтися, милосердый Господи, не хотяй смерти грешных, услыши и помилуй и обрати его ко святой Твоей Церкви. Аминь».

С точки зрения богословов, решение Синода относительно Толстого — это не проклятие писателя, а констатация того факта, что он по собственному желанию больше не является членом Церкви. Анафема, означающая для верующих полный запрет какого-либо общения, в отношении Толстого не совершалась.

Писатель также говорил, что инициатива порвать с церковью исходит исключительно от него:

«То, что я отрекся от церкви, называющей себя православной, это совершенно справедливо. Но отрекся я от нее не потому, что я восстал на Господа, а напротив, только потому, что всеми силами души желал служить ему».

Позднее Толстой отрицательно высказывался о традиционных религиозных учениях в принципе:

«Я не хочу быть христианином, как не советовал и не хотел бы, чтобы были браманисты, буддисты, конфуционисты, таосисты, магометане и другие. Мы все должны найти, каждый в своей вере, то, что общее всем, и, отказавшись от исключительного, своего, держаться того, что обще».

Также за 2 года до смерти Толстой писал в дневнике следующее:

«Вчера был архиерей. Особенно неприятно, что он просил дать ему знать, когда я буду умирать. Как бы не придумали они чего-нибудь такого, чтобы уверить людей, что я „покаялся" перед смертью. И потому заявляю, кажется, повторяю, что возвратиться к церкви, причаститься перед смертью, я так же не могу, как не могу перед смертью говорить похабные слова или смотреть похабные картинки, и потому все, что будут говорить о моем предсмертном покаянии и причащении, — ложь».

Эта позиция придала похоронам писателя значимое культурное значение - это были первые в России публичные похороны знаменитого человека, которые прошли не по православному обряду. Император Николай II в официальной резолюции на смерть Толстого сказал:

«Душевно сожалею о кончине великого писателя, воплотившего во время расцвета своего дарования в творениях своих образы одной из славных годин русской жизни. Господь Бог да будет ему милосердный судья».

Похороны писателя состоялись 10 ноября 1910 года в Ясной Поляне. Туда съехались несколько тысяч человек. Власти опасались антиправительственных выкриков и даже демонстраций, но все прошло очень мирно.

Когда гроб с покойным опускали в могилу, присутствующие благоговейно преклонили колени. Сохранилась история, как офицер московской полиции, в течение всей церемонии дежуривший при гробе, остался единственным, кто стоял. При виде такой непочтительности собравшиеся немедленно закричали: «Полиция, на колени!», после чего стоявших вокруг не осталось.

Местом захоронения выбрали край оврага в лесу, где в детстве Лев Толстой вместе с братом искал «зеленую палочку» - вымышленный артефакт из воспоминаний писателя, хранивший секрет, как сделать всех людей счастливыми.

Морфий, мистика и Сталин. Загадки судьбы Михаила Булгакова

- В Подмосковье парень решил прогнать мужчину, делавшего намаз в метро: он прочитал молитву «Отче наш»

- Вот что значит с головой погрузиться в работу!

- Обезьяна с отвёрткой

- В Катаре мойщик окон, выполняя свою работу на высоте, начал испытывать скуку и решил развлечься необычным способом

- Не сильно нужное задержание