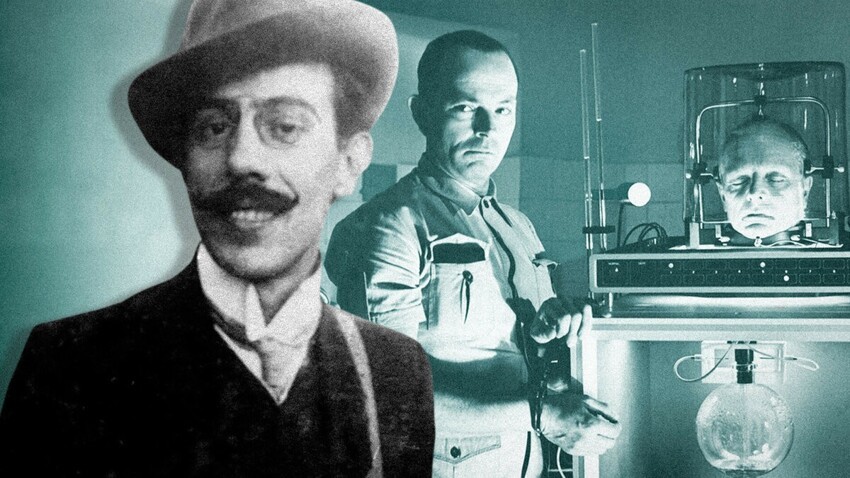

Во многом именно из-за романов этого великого мечтателя научная фантастика стала популярной в Советском Союзе. Многие его произведения были впоследствии экранизированы и стали культовыми фильмами — например, «Человек-амфибия».

В СССР цензурные ограничения не обошли стороной даже жанр научной фантастики. В частности, она не должна была описывать мрачные антиутопии, а напротив — показывать прогресс и будущее в позитивном ключе. И все же писатели в этом жанре могли дать большую волю фантазии, и в итоге Советский Союз захлестнула волна фантастических произведений.

Журналы «Наука и жизнь», «Вокруг света», «Техника — молодёжи», «Знание — сила» публиковали множество работ в этом жанре, а специально для них лучшие художники создавали иллюстрации, также ставшие культовыми. В 1960-х появились братья Стругацкие, Кир Булычев и другие писатели, которые описывали и превозносили научно-технические достижения будущего, космическую эру и прогресс.

Эти авторы в СССР имели целую армию фанатов, ведь они создавали новые миры, давали простор для «внутренней эмиграции», фантазий и ухода, пусть и ненадолго, от суровой советской реальности. Одним из первопроходцев жанра еще в 1920-х годах стал Александр Беляев.

Мальчик, живший фантазиями

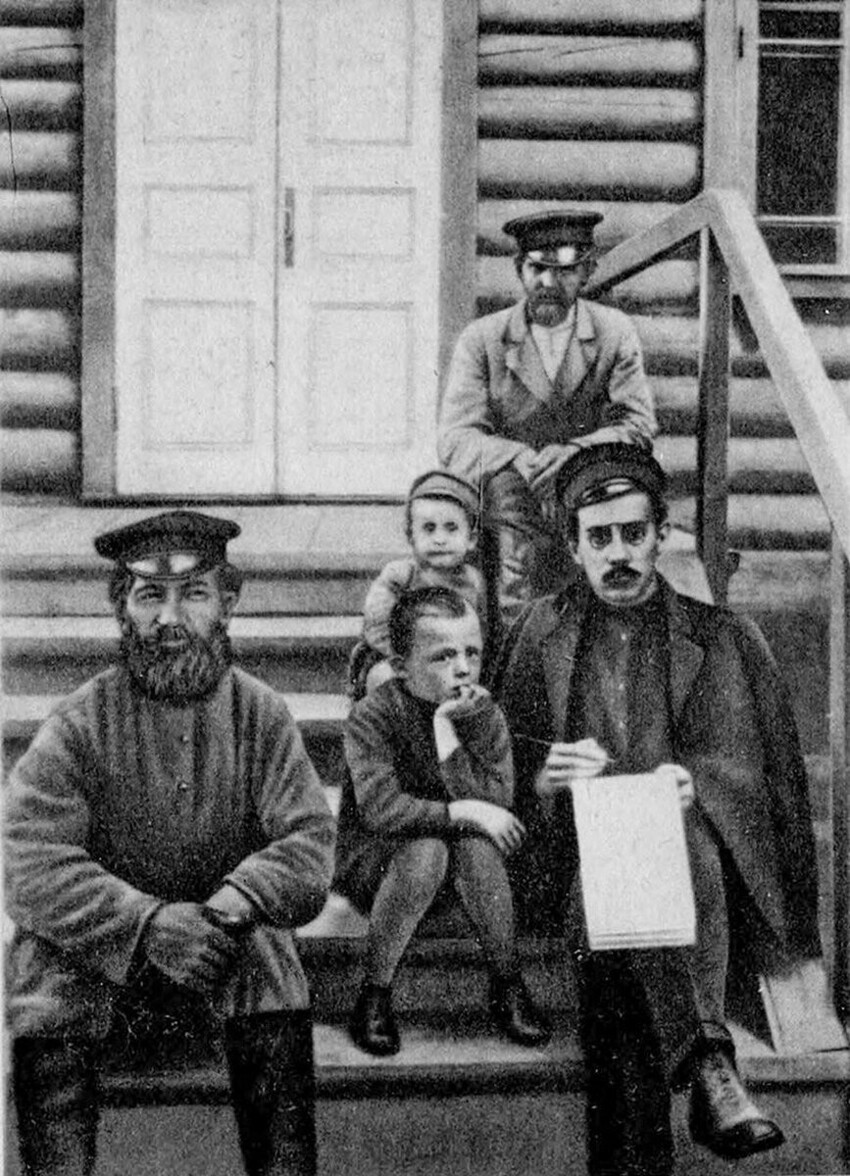

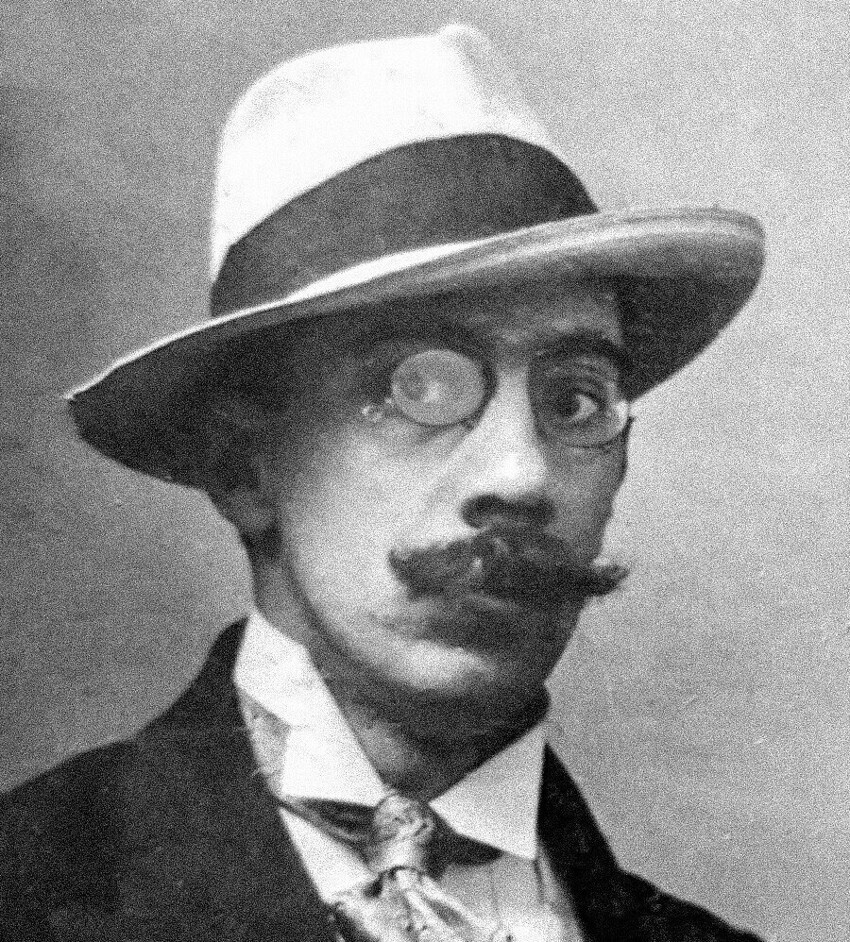

Беляев с детства увлекался приключенческими романами, да и свою жизнь пытался превратить в приключение — то строил планер или шил парашют в надежде полетать, то ставил эксперименты, то что-то мастерил. Он родился в 1884 году в Российской империи. По велению отца-священника пошел учиться в духовную семинарию, но не только не стал служить в церкви, а провозгласил себя атеистом и наперекор родителям решил выучиться на юриста. Кроме того, Беляев, с детства любивший лицедейство, увлекся музыкой и театром — стал актером в народном театре родного Смоленска, рисовал декорации, выучился самостоятельно играть на скрипке и участвовал в цирковом оркестре. Делал он и первые шаги в писательстве — местные газеты публиковали его критические статьи и репортажи.

С восторгом Беляев встретил Первую русскую революцию 1905 года, даже уехал в Москву участвовать в забастовке и попал в поле зрения царских жандармов. Выучившись на юриста, он работал адвокатом и получал неплохие деньги. При этом его истинной страстью оставались театр и журналистика.

Стал писателем из-за серьезной болезни

Сложно представить, стал ли бы Беляев великим писателем, бегая между театром, газетой и судами. Однако в 1915 году он слег от тяжелой болезни — из-за туберкулеза позвоночника у него парализовало ноги.

Прикованный к постели более чем на три года и оставленный молодой женой, он не отчаялся, а начал изучать иностранные языки, взахлеб читать про новые научные и технические веяния, а также погрузился в мир романов Жюля Верна и Герберта Уэллса. Увлекся он и прогрессивными идеями космизма Константина Циолковского. В итоге Беляев и сам взялся за перо, но уже не как журналист — он начал писать художественные рассказы и даже стихи, и первые такие его работы появились в журналах.

Увлеченный саморазвитием, он пережил революцию и Гражданскую войну (в это время его мать умерла от голода). Но к 1922 году Беляев — о чудо — снова почувствовал ноги. Научившись заново ходить не без помощи новейшего изобретения — целлулоидного корсета, он снова женился и перебрался в Москву, где стал вести юридическую практику. Хотя его болезнь еще не раз напомнила о себе.

Научная фантастика

Беляева увлекла фотография, радиосвязь и прочая новая для того времени техника. Фантазия уносила его в вымышленные миры, и с середины 1920-х он начал один за другим писать романы, которые впоследствии стали культовыми.

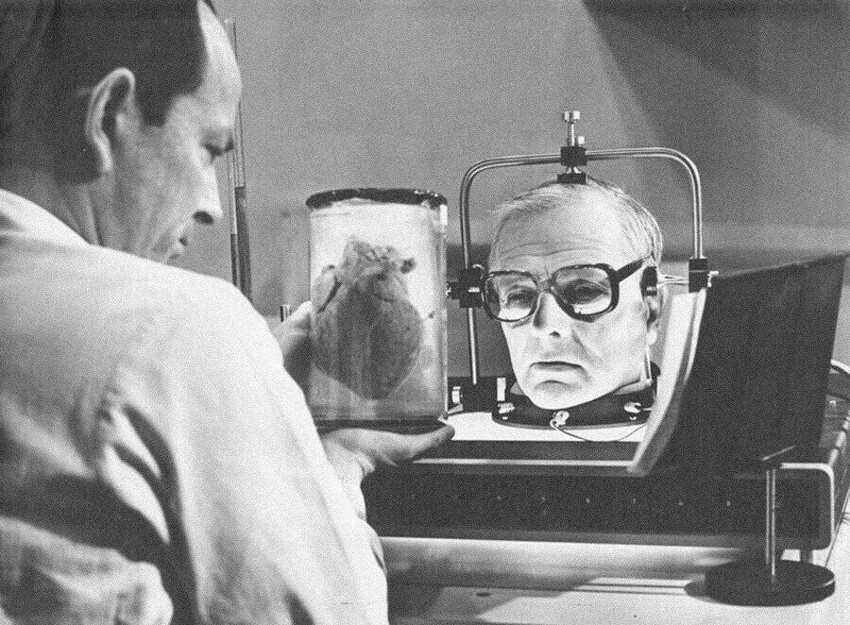

В «Голове профессора Доуэля» (1924) ученый оживляет головы умерших людей (против их воли). «Человек-амфибия» (1928) — о юноше, который живет под водой, был экранизирован в 1960-х и стал самым популярным фильмом года. «Звезда КЭЦ» (1936) рассказывает о том, как ученые успешно занимаются освоением Луны и подолгу живут на спутниках Земли.

Всего он написал 17 романов и еще множество рассказов. Беляев описывал то передачу мыслей на расстоянии и беспроводную энергию, то фабрику по производству на продажу сжиженного воздуха, то затерянный в океане Остров погибших кораблей. Многие фантазии Беляева даже предсказали реальные достижения науки — и подводную жизнь (и съемку), и пилотируемое освоение космоса, и трансплантологию, и даже беспилотники.

За год до смерти в 1942-м, Беляев выпустил свой последний роман «Ариэль» о юноше, который может летать. Таком, каким хотел быть в детстве сам автор.

4 романа Александра Беляева, которые стоит прочитать

1. «Голова профессора Доуэля» (1924)

Хирург проводит успешную (и невероятную) операцию — он оживляет голову своего покойного профессора Доуэля. Хирург начинает пользоваться большим умом профессора и в строгом секрете проводить все новые и новые подобные операции. Ассистентка хирурга знакомится с сыном Доуэля — и вместе они хотят разоблачить хирурга-злодея, проводившего опыты над людьми против их воли. Переживший паралич Беляев в этом романе хотел передать «что может испытать голова без тела».

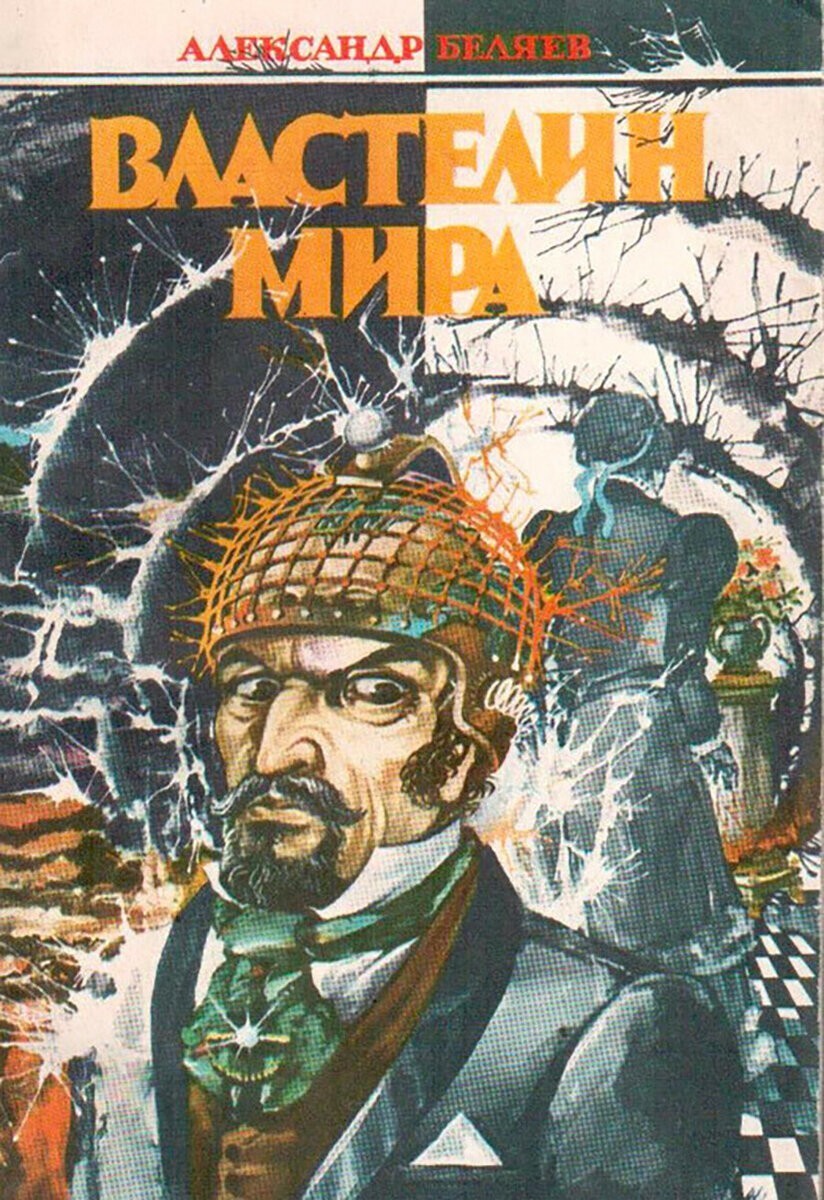

2. «Властелин мира» (1926)

Чтобы заработать на жизнь, молодой немецкий ученый вынужден подрабатывать секретарем у банкира. В свободное же время он ставит эксперименты и даже создает аппарат, который, как по радиоволнам, позволяет передать мысли на расстоянии (вопрос, который очень интересовал Беляева). Волей судьбы он женится на наследнице гигантского состояния банкира. Начинает хитрить, действовать от ее имени. А потом и вовсе, чтобы избежать преследований, проводит массовые сеансы передачи мыслей — и таким образом внушает целым кварталам Берлина то панику, то эйфорию...

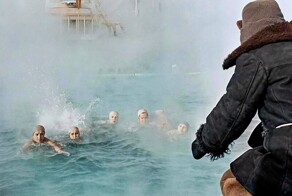

3. «Человек-амфибия» (1928)

У молодого человека по имени Ихтиандр в детстве были очень слабые легкие, и чтобы он выжил, хирург пересадил ему жабры акулы. С тех пор Ихтиандр смог жить под водой. Однако безмятежно существовать он не смог — заметившие его моряки решили выловить «морского дьявола» и использовать в своих злых целях. А тем временем человек-амфибия влюбился в самую обычную девушку, которую спас из моря.

Кстати, Беляев в некотором роде предсказал будущее — его Ихтиандр плавает в тонком облегающем костюме, ластах, перчатках и очках с толстыми линзами. Современные гидрокостюмы, изготовленные из неопрена и похожие на вторую кожу, начали появляться в 1950-х годах в США.

4. «Звезда КЭЦ» (1936)

Один из первых советских романов о космосе посвящен ученому-космисту Константину Циолковскому, которым Беляев восхищался (и именно его инициалы зашифрованы в названии КЭЦ).

Совершенно случайно молодой ленинградский ученый Артемьев узнает, что в далеких горах Памира есть место, откуда люди на ракетах летают в космос. Кроме того, оказывается, что у Земли есть искусственные спутники, где живут и работают ученые. Артемьеву и самому удается слетать на Луну, где он находят признаки жизни.

Источник:

- Байка: ткань, из которой шили все - от одеял до портянок

- Трест по передвижке зданий: как в советские времена двигали дома

- Нанотехнологии СССР: крохотный брелок-дозиметр радиации

- Советская провалившаяся идея раздельного сбора мусора

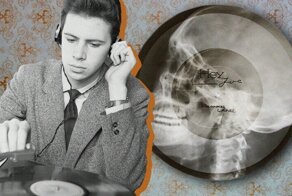

- Как в СССР нелегально записывали музыку на рентгеновских снимках

Цитата:

".... они создавали новые миры, давали простор для «внутренней эмиграции», фантазий и ухода, пусть и ненадолго, от суровой советской реальности".

Автор явный балбес, не понимающий самой сути. Ведь потому и мечтали, и могли так широко и далеко смотреть вдаль и мечтать, что с самого детства твердо стояли на ногах - не думали о хлебе насущном, потому что хлеб в самом широком смысле слова был доступен всегда для всех. И не только хлеб - советский человек был одет, обут и у него всегда была крыша над головой.

Именно поэтому, удовлетворив свои базовые потребности, советский человек в массе своей с детства мог мечтать, мог фантазировать, что, в том числе массово было востребовано в художественных формах, Благодаря фантазерам полетели первыми в космос.

При капитализме и либерализме, где объективный смысл жизни - это эгоизм, конкуренция и прибыль, мечты вырождаются до администрации Байдена, больного общества наподобии США и фашизма. Чему яркий пример - Украина. Да и не только Украина, пример всего западного либерально-капиталистического истеблишмента. Там люди в массе своей никогда не умели мечтать, кроме как о своей хорошей жизни. Кроме как об американской мечте, да и то она уже выродилась. Сейчас мечта либерального капиталистического Запада - власть, сумасшествие и кайф от этого.

Именно для того, чтобы компенсировать эту свою ущербность и проигрошность "свободный" капиталистический Запад только и может жить за счёт мигрантов, у которых ещё остались мозги.

Либерализм и капитализм не даёт возможности развиваться человеческому мозгу и сознанию. И это уже стало видно невооружённым глазом. Философия жить исключительно для себя, философия прибыли - это путь в пустоту человеческого сознания, в саморазрушение. Это доказывает история, в том числе современная.

Так как?

Но больше всего нравились серия про профессора Вагнера

Впервые рассказ был опубликован в журнале «Вокруг света» (1928, № 17).

«Мертвая голова» один из ранних научно-фантастических рассказов Беляева близких по жанру географическо-приключенческой литературе. Сюжет рассказа и на этот раз опирается на реальный факт газетное сообщение о найденном где-то в дебрях Амазонии одичавшем человеке.

Название рассказа несет двойную нагрузку: с одной стороны, это наименование редкого вида южноамериканских бабочек в погоне за одной из них и заблудился в джунглях герой рассказа, а с другой это символ утраты человеком своей человеческой сущности в социальном безмолвии необитаемых лесов.

Строго говоря, ИхтиАндром (РыбоЧеловеком) он стал уже после пересадки жабр. От рождения такое имя человеку не дадут.

__

Автор, это тебя захлестнула волна фантазии. С какого хрена фантастика что-то там была должна, а чего-то не должна была описывать? Ты, например, читал "Час быка" Ефремова? Там инфернальности хоть отбавляй. Или "Сказку о тройке" Стругацких?... Да хоть "Продавец воздуха" того же Беляева.

Так может это не цензурные ограничения, а сама жизнь обуславливала то, что советские писатели видели мир будущего светлым, в отличии от из забугорных собратьев? Может быть Евгений Мартынов описывал более продвинутых инопланетян как прообраз советского человека будущего не потому, что его заставляла какая-то там цензура, а потому что он видел в каллистянах продолжение тех людей, которые его окружали?

И что же заставляет нынешних фантастов, в каждом своём произведении, прогнозировать для будущего только кровь, грязь, жадность, подлость, войну, а человек будушего представлять в виде мускулистого идиота, только и способного хорошо стрелять и бить? Тоже какая-то цензура?

А может быть всё таки писатель-фантаст, описывающий будущее - это всего лишь зеркало настоящего, а не какая-то там цензура?

И не только в СССР. Например "Звездный путь" - действие разворачивается в светлом коммунистическом будущем, или около того.