Когда речь заходит о действиях Японии во Второй мировой войне, в частности о пилотах-камикадзе, многим вспомнятся переделанные специально для них A6M Zero, реже — специальный самолёт-снаряд Yokosuka MXY7 Ohka или аппарат Ki-115 «Цуруги». Но на морях тоже были «камикадзе». Свои отчаянные миссии они выполняли не только на воде, но и под поверхностью океана.

Кровь во многих народностях и культурах имеет сакральное значение. Приверженность японцев традициям действительно могла способоствовать подобным нетривиальным действиям

Для подводных атак применялись специальные торпеды с громким названием «Кайтэн» (Kaiten), что переводится с японского языка, как «Воля Небес».

Название подчеркивало значимость и грандиозность изобретения. Морякам казалось, что убойная сила этих торпед даст им возможность влиять на исход битв и даже судьбу самой Японии. Но реальное применение и результативность «Кайтэнов» оказались полностью противоположными.

Проект, написанный кровью

В отличие от других проектов использования смертников-камикадзе, корни этого уходят ещё в 1942 год. Тогда состоялось сражение у атолла Мидуэй, закончившееся серьёзным поражением Императорского флота. Япония начала готовиться к стратегической обороне. Учёные и военные вели разработки различного оружия для успешного противостояния США, в том числе и довольно экзотические. Одна из подобных идей родилась в умах лейтенанта Хироси Куроки и младшего лейтенанта Сэкио Нисины, которые были подводниками.

На тот момент Япония уже регулярно использовала мини-подлодки. Оба офицера понимали, что подобное оружие в дальнейшем скорее всего будет неэффективным. ВМС США уже получили стратегическое преимущество. Незаметно использовать малые субмарины в их акваториях будет практически невозможно. Поэтому японские подводники решили разработать управляемую торпеду. За счёт использования пилотов планировалось значительно увеличить точность попаданий. Обоим морякам не хватало инженерных навыков и знаний, поэтому они стали искать разбирающегося в подобном оружии единомышленника. Им стал инженер Военно-морского арсенала Хироси Судзукава. Втроём к январю 1943 года они обдумали и составили проект для рассмотрения его руководством Императорского флота. Существует легенда, что ради этого изобретатели даже воспользовались одной старой традицией. Они якобы написали письмо с проектом собственной кровью. В Японии в этом случае получатель был обязан прочесть послание.

Долгое время наверху проект отвергали, отдавая предпочтения разработкам уже хорошо зарекомендовавших себя конструкторских бюро. Но ближе к началу 1944 года, когда поражение Японии становилось всё более очевидным, идея управляемой торпеды была рассмотрена и одобрена для дальнейшего развития. Трое изобретателей добились своего и в конце февраля 1944 года приступили к воплощению своих задумок в металле.

Детище, убившее собственных создателей

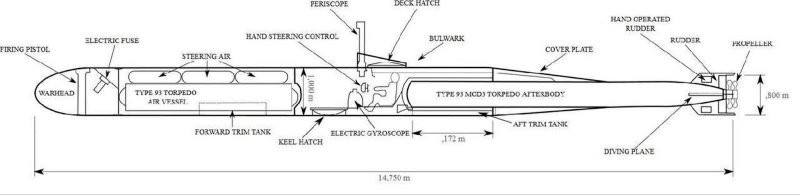

При разработке было решено использовать узлы и агрегаты торпеды Type 93, которая на тот момент была одной из лучших не только во флоте Японии, но и во всём мире. Она сочетала в себе высокую поражающую способность, скорость и дальность хода.

Современная экспозиция торпеды Type 93

Изначально идея состояла в следующем. Человек управлял торпедой сразу после пуска, выводил её на нужный курс с учётом обстановки, после чего покидал подводный снаряд. Но вскоре от этой схемы отказались. Пилот, по сути, обрекался на смерть вместе с торпедой, управляя ей до момента попадания или окончания запаса кислорода. На такой шаг пошли по нескольким причинам. Во-первых, покидание торпеды под водой из-за особенностей её движения и близости к месту подрыва оказалось бы для пилота практически фатальным. И даже если бы ему удалось выжить, то подлодка, с которой была запущена торпеда, не стала бы спасать пилота, так как это означало серьёзный риск для самой субмарины. А сдаваться в плен американцам никто из японских моряков не собирался. Во-вторых, японцы чтили кодекс Бусидо и свято верили в то, что умереть в бою за Императора — высшее благо и честь, тем более что тогда уже стали появляться первые лётчики-камикадзе.

Испытания нового чудо-оружия и его доработка продолжались до принятия торпеды на вооружение в июле 1944 года. В ходе них из-за несчастного случая скончался один из создателей проекта, Хироси Куроки. А в первой и самой успешной атаке погиб и Сэкио Нисина, ставший одним из пилотов новых торпед. С собой в последний путь он взял урну с прахом Куроки. Помимо этого, 15 человек погибло и ещё несколько покалечились во время обучения на специальной тренировочной базе на острове Оцусима во Внутреннем Японском море. В программу подготовки в качестве конечного этапа входило поражение тренировочной моделью «Кайтэна» (без взрывчатки) целей на открытой воде. Нередко атака проводилась на полной скорости, и торпеда вместе с пилотом разбивалась о цель, зачастую уходя при этом на дно.

Много вариантов…

За 1944-1945 годы по программе Kaiten было разработано шесть типов торпед на базе Type 93, из которых в металле были воплощены лишь четыре. Также был разработан проект Type 10 на базе торпеды Type 92. Из всего этого разнообразия только вариант Type 1 производился серийно и использовался относительно массово. Он представлял собой хвостовую часть торпеды Type 93, на которую монтировался корпус диаметром до 1 метра. Там размещался пилот с балластными цистернами и кислородом для работы двигателя, а также боевая часть массой 1550 кг. Взрыва такого количества взрывчатки с лихвой должно было хватить на потопление с одного попадания даже крейсера.

Устройство торпеды «Тип 1»

Такая торпеда развивала скорость до 30 узлов (56 км/ч) и обладала дальностью хода 42 мили (78 км). Рабочая глубина составляла 30-35 м, но конструкция при необходимости позволяла погружаться до 80 м. У пилота имелся перископ с ходом 70 сантиметров и гироскоп для ориентирования и навигации. Боевая же часть оснащалась целыми тремя взрывателями: контактным (срабатывающим при ударе), электрическим (для подрыва по команде от камикадзе) и гидростатическим, который активировался автоматически для самоуничтожения промахнувшейся и тонущей торпеды. Всего было произведено около 300 единиц этого типа, из которых примерно сотня участвовала в боевых операциях.

Внешний вид торпеды «Тип 1»

Вариант «Тип 2» работал на обычном дизельном топливе и гидразине в качестве окислителя. Он больше походил на сверхмалую подводную лодку на базе тех же узлов. Но дальше опытного образца этот вариант не пошёл из-за высокой опасности компонентов топлива и сложности его производства для японской промышленности. «Тип 4» появился в начале 1945 года как модификация «Типа 2». Его энергетическая установка использовала в качестве окислителя сжиженный кислород. Этот вариант был произведён в количестве всего 50 единиц, многие из которых были утеряны из-за низкого качества материалов и серьёзных нарушений технологий производства. Последним появился «Тип 10», который заметно отличался по концепции от предыдущих моделей. Он представлял из себя разделённую пополам торпеду Type 92 калибра 533 мм, половинки которой соединялись вставкой с кабиной пилота диаметром 0,7 метра с обтекателями и баллонами с кислородом. Эта торпеда была электрической. Её дальность составляла всего 2 мили с максимальной скоростью 7 узлов. Несмотря на эти скромные характеристики, она заинтересовала командование своей простотой в изготовлении. Тем не менее к концу войны было произведено лишь 5 образцов, ни один из которых не участвовал в боях.

… И мало толку.

Японские данные говорят о том, что за 10 операций с применением «Кайтэнов» было уничтожено 32 корабля. Это было явным преувеличением с целью пропаганды. За всё время применения этих торпед было поражено лишь несколько кораблей и катеров. Достоверно же подтверждено только три затопления. Самым известным случаем стала первая атака, в ходе которой был потоплен американский танкер «Миссисинева».

Тонущий танкер USS Mississinewa (AO-59), 20 ноября 1944 года

Проблемы эксплуатации управляемых торпед сводились к следующему. Во-первых, для навигации приходилось подвсплывать и смотреть в перископ, из-за чего торпеду можно было легко обнаружить и уничтожить на безопасном расстоянии. Во-вторых, при использовании с субмарин «Кайтэн» требовалось запускать с небольшой глубины. В этом случае подлодка рисковала быть обнаруженной, что часто и случалось. В-третьих, торпеда была очень требовательной к навыкам пилота при наведении. Кроме того, кислорода в ней человеку хватало ненадолго. Пилот мог задохнуться раньше, чем добраться до цели. Поэтому многие «Кайтэны» просто промахивались и взрывались при уходе на дно. «Вершители судеб» так и не смогли переломить ход боевых действий и изменить судьбу Японии во Второй мировой войне. Но наработки и образцы, захваченные американцами, затем использовались при создании в США управляемых торпед. За их наведение отвечала уже техника, а не человек.

Материал подготовлен волонтёрской редакцией Мира Кораблей

Понравилась статья? Не забудьте подписаться на наш канал.

- Несколько интересных историй из жизни необычных личностей

- Как наследники проучили банк, который не хотел отдавать вклад умершего отца