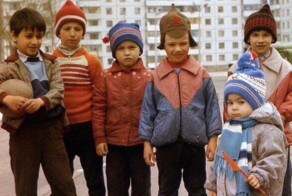

Начнём с нашего радиолюбительского детства. Ну здесь мы оказались практически единодушны, главным нашем снабженцем в те незапамятные времена, была свалка при каком либо предприятии, специализацией которого была радиоэлектроника.

Начнём с нашего радиолюбительского детства. Ну здесь мы оказались практически единодушны, главным нашем снабженцем в те незапамятные времена, была свалка при каком либо предприятии, специализацией которого была радиоэлектроника.

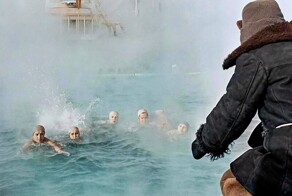

Фото в свободном доступе.

Разница была только в том, что каждый вспоминал свою, памятную ему по детству, помоечку. Магазины радиодеталей стояли на последнем месте, ибо скудость их ассортимента, была прямо пропорциональна их ценам. Согласитесь, пять полновесных советских рублей за транзистор в 1965 году - это совсем негуманно. Пять раз плотно пообедать в столовой можно было на эти деньги. На втором месте стоял Посылторг. Все помнят Авиамоторную 50?

Цены там тоже устанавливались не айс, да и зачастую можно было получить сообщение типа: "Заказанные вами товары временно отсутствуют в продаже", однако ассортимент у них, по сравнением с магазинами был несравним. К тому же, не всегда родители соглашались спонсировать ваши покупки на 10 - 15 рублей. В общем, было трудно с компонентами в той стране, причём длились эти трудности вплоть до последней революции, после которой появилось всё и сразу. Ну это я отвлёкся. Как правило, наше увлечение, за редким исключением, становилось нашей профессией. Так что после школы начинались всякие училища, техникумы и институты, по окончании которых мы попадали в радиотехнический рай. Не будем лукавить и честно скажем - большинство нужных компонентов тащились с работы. Так я отвечаю на вопрос "откуда КУ-202", а заодно и на множество других вопросов. Ну ведь понятно, что такую лампу как ГУ-74, нельзя было купить в магазине ни за какие деньги.

А ЭМФ? А кварцы? А КПЕ с армейских радиостанций, которые услужливо предлагал к установке любимый журнал "Радио" в своих статьях? Они, разумеется, стыдливо добавляли слово "списанные", но лично я никогда не видел списанных Р-105 в магазине радиотоваров. Сам я работал в местном авиапредприятии в службе ЭРТОС, так она тогда называлась. Служба занималась радионавигацией, радиолокацией, радиосвязью и всей прочей электроникой. Именно из этой службы на нашу коллективку приплыли Р-250 и РАС-КВ, а ко мне домой Волна-К. Причём никакого воровства и близко не было. Вся перечисленная техника подлежала списанию по старости и передавалась нам в качестве шефской помощи по письму из ДОСААФ. Нужно ли говорить, что вся эта техника и в старости исправно могла работать ещё многие, даже не годы, а десятилетия, ибо сработана была на совесть в военпроме СССР.

Что касается мелочёвки, тут я тоже не скажу, что это было воровство. Всё то, что тащилось домой, в любом случае оказалось бы на помойке (помните детство?), т.к. неиспользуемый ЗИП, наборы кварцев, радиолампы по некоторым характеристикам после проверки на МИЛУ-1 не подходящие по параметрам к работе, считались мусором. Скорее можно было получить разнос от начальства за беспорядок на объекте, чем взыскание за вынос этого мусора с территории. Что касается радиодеталей, то в СССР существовали такие понятия как основные фонды и малоценка. К основным фондам относились приёмники, передатчики, РЛС и прочая недвижимость.

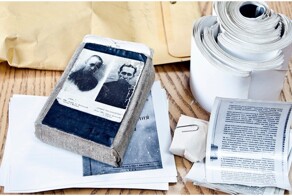

Вся эта техника состояла на строгом учёте и за её вынос можно было и присесть лет на десять, если не больше. А вот радиодетали считались малоценкой и списывались с баланса сразу после получения со склада. Понятно, что за расходом никто не следил, наоборот, начальство было настроено побыстрее избавиться от этого "хлама", дабы в дальнейшем не урезали фонды. Ну такие были в то время законы, может и развалилась наша страна из-за такой вот бесхозяйственности. Да и тащили то мы не с целью личной наживы, а для развития радиолюбительского творчества в стране, дело безусловно нужное и полезное. А вот такие "товарищи" как на фото ниже, были нам не товарищами.

Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию".

Такое творчество считалось спекуляцией и обещало несколько лет лесоповалочных работ в пользу государства, а если выяснялось, что продаваемые компоненты, пусть и малоценные, вынесены с государственного предприятия, можно было и под "вышку" приползти. И я с этим согласен. Вот так обстояли дела с радиодеталями в нашей стране в те благословенные времена, ну а тот кто скажет, что я не прав, пусть первым бросит в меня камень.

Источник:

- "Мой муж живет в страхе, что я уйду от него"

- Преданная собака целый месяц ждала хозяев, которые бросили её

- Женщину осудили за убийство мужа после того, как попугай повторил "последние слова" жертвы

ЭМФ (электро-механические фильтры), кварцы, КПЕ (конденсаторы переменные), ГУ-74, даже ГУ-50 и прочая лабуда свободно распространялись и продавались. Через ДОСААФ, школьные кружки, клубы радиолюбителей и пр. Государство было заинтересованно и активно помогало. Даже отправка радиолюбительских карточек во все страны мира(!) была бесплатна (нужно было только поставить штамп на конверте в местном клубе).

а что оно, сейчас сильно лучше?

да ровным счётом - ничего кардинально не изменилось.

расширился диапазон доступного хлама.

да, ширпотреб резисторы в простые конструкции уже не выпаиваю из старых плат, но один хрен основной источник моих деталей - бу техника, ибо покупка что-либо отличного от ширпотребя - та ещё лотерея.

малошумящие или с низким дрейфом оу - или лм358 перемарк или "полторы-две тыс за корпус". аналогично и с силовыми транзисторами, точными резисторами, долгоиграющими конденсаторами.

"атынебериубарыг" -да не вопрос, закупался много где, у официалов-импортёров,

от чид до платанов ... итог? порой тот же хлам, перемарк ..только по цене космоса.

были и точные резисторы(0.02%) уехавшие после пайки на проценты, лм399 с одним стабилитроном, микросхемы пустышки, микросхемы - "все ноги в кучу", транзисторы на сотни ампер с кристаллом аля кт315, были вздувшиеся от двух месяцев хранения электролиты, "аналог к78" - горящая от небольшой реактивки плёнка, где к73 прекрасно работают.

вот сейчас потребность в среднетоковых разьемах(3-5а на контакт, 26+ оных)

что буду брать, новодельный китай? ну нафиг, имел неосторожность ставить подобный - статично стоящий два года китай "5а на контакт", на третьем году начал гореть при токе ~2а. деградация-с!

так шта... будем искать наш, сугубо провославный карболит: РП10 или подобный

(да не исчерпаются запасы "made in SSSR").

интересы: силовая преобразовательная, измерительная, радиосвязь.

на свалках, кроме битого стекла и старья, типа транзисторов П и МП, ничего не было.

а! как-то кучу селеновых выпрямителей нашёл. круть :)

в специализированных магазинах можно было купить нужное, но по конским ценам.

основные источники - разбирали, не обязательно списанные девайсы, и таскали откуда могли.

На эти деньги можно было 10 раз весьма не хило пообедать!

Подозревал, что местные КГБшники держали там всё под контролем. На местную шелупонь мечтающую собрать какую-нибудь светомузыку они просто смотрели сквозь пальцы.

А трудности добывания радиодеталей, конечно, тормозили развитие радиолюбительства. Свалки в СССР, конечно, богатые были, но там подбирать детали нужного номинала замучаешься - выбрасывали-то то, что организациями не нужно было, а не то, что пользователю нужно было.

В "Юном Технике" ассортимент тоже так себе был по разнообразию. Да и некондицией он торговал, а не нормальными изделиями. Все для умелых рук.

Проблема с магазинами была не в том, что деталей не было, а в том что не было нужной. Кто сам собирал аппаратуру отлично помнят проблемы подбора.

PS Я когда-то от скуки наковырял за смену полтора килограмма серебра. А что с ним делать - х\з. Начал изучать литературу по производству,очистке,литью,потом наделал себе колец,браслетов,кулонов.

"Ты здесь хозяин,а не гость,унеси хотя бы гвоздь".

ИМХО, смысл сильно меняется.

- Магазины типа "Юный техник".

- Радиоконструкторы, которые продавались любых детских магазинах. Да, не всегда, не везде, и не часто. Но можно было достать.

- Любая детская более менее сложная игрушка комплектовалась паспортом с подробной электрической схемой. Просто покупали игрушки на разбор.

2. Полулегальные:

- выменивали не рабочие телевизоры, и др. аппаратуру на деньги или другие товары или услуги. Скажем поменять старую не рабочую радиолу на заменить прокладку в водопроводном кране.

- получить доступ к хранилищу не рабочей, а зачастую списанной техники на каком либо предприятии или учебном заведении.

- через радиокружки.

3. Совсем уж не легальные:

- от краж с предприятий

- до раскурочиваний светофоров на улицах городов. (Последнее получило широкое распространение после выхода в прокат советского фильма "Экипаж" (постельный эпизод с цветомузыкой)).

.

Каждый радио любитель в нашем южном городе знал где раз в неделю собирается радио рынок. Торговал разный люд. И барыги, и те кому повезло что-то урвать, и те кто приносил свои поделки.

Я одно время продавал цветомузыки, которые сам же паял. Но раз попал под облаву, чудом удалось убежать. Бросил это дело, одного залета хватало чтоб вышибли из института.