Пока пилотный проект коснулся только города Чжэнчжоу, провинция Хэнань.

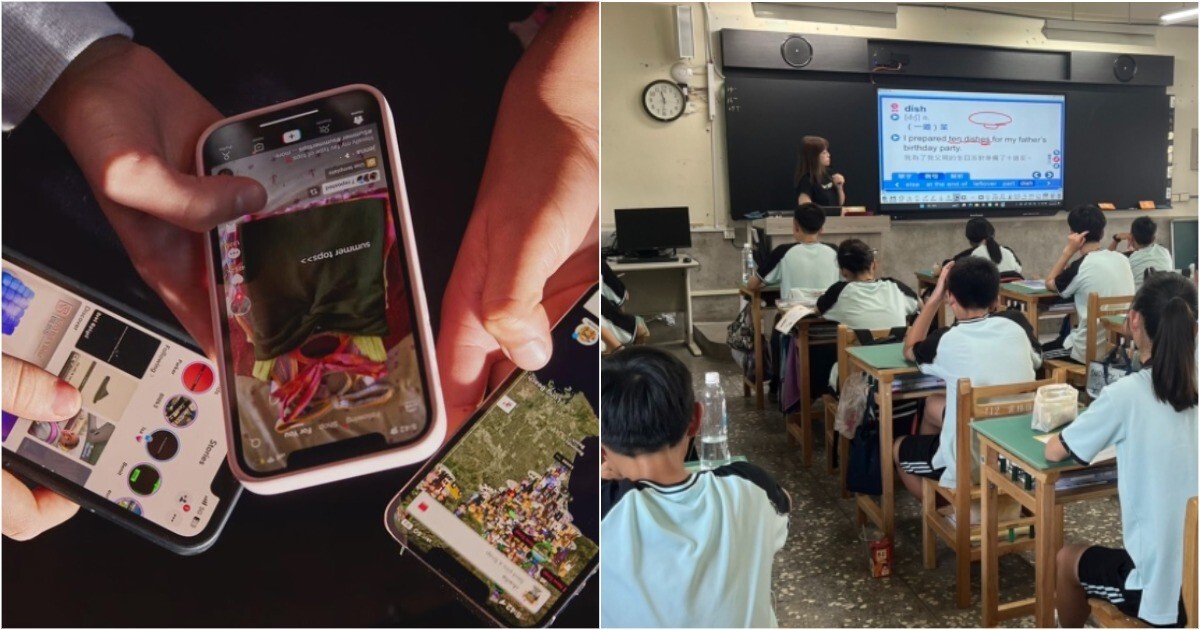

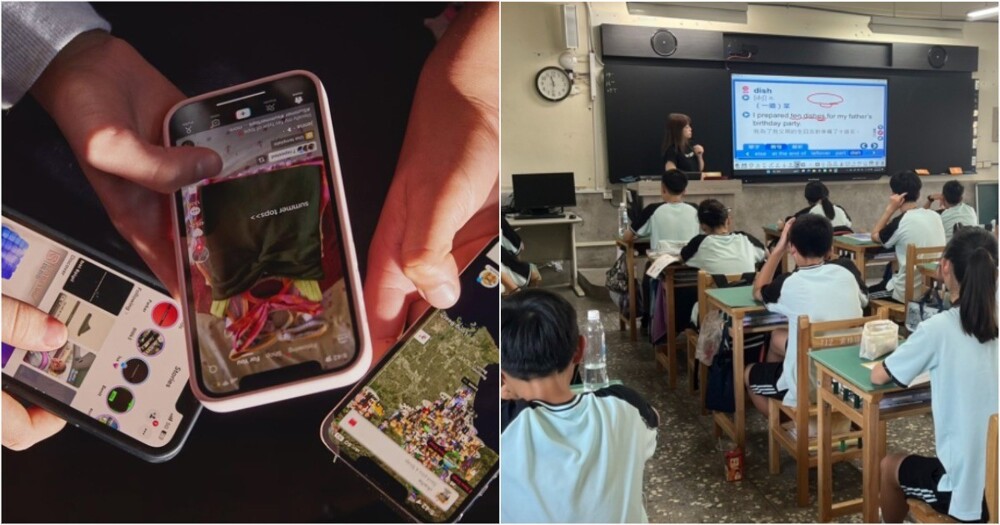

Учиться, учиться и еще раз учиться, а не в телефонах залипать. Вот такой вот суровый запрет настиг всех школьников этого города, в котором проживает более 8,5 миллионов человек.

Школьникам строго-настрого запретили приносить телефоны, планшеты, умные часы и прочую технику на учебу, исключением из этого правила является письменное разрешение родителей. Но и тут не все так просто.

Телефон-то принести с разрешением можно будет, вот только воспользоваться нельзя, так как ученик обязан сдать его администрации на ответственное хранение, по завершению учебного дня можно будет забрать.

Но как же детям связаться с родителями, если что-то срочное? Закономерный вопрос. Но продуманные китайские учителя легко нашли решение этой, на первый взгляд, непростой задаче.

В учебных учреждениях просто установили общественные телефоны, и всё. Очень срочно надо позвонить маме? Не вопрос, звони, а вот полазить в интернете не получится.

Данный запрет распространяется на начальные, средние и средние профессиональные школы.

Источник:

- В Венгрии официально запретили приносить в школы смарт-устройства

- С начала лета в Китае на границе будут проверять все гаджеты туристов

- Школьникам хотят полностью запретить пользоваться телефонами в школах

- Школьникам Владимирской области запретили приходить на занятия в никабах и хиджабах

- «Это всё даётся на откуп директору»: чиновники не считают, что запрет телефонов в школах помешает ученикам вызвать полицию в случае ЧП

Казалось бы, гораздо проще включать глушилки на период занятий. И не нужно никаких запретов, никакого контроля, сейфов для хранения, разрешения родителей и всего этого. Просто телефон не работает и дело с концом. И только в случае, если ребёнок притащил что-то скаченное, тогда можно принять меры.

Однако, думаю, что описанные в статье меры прекратят дебильные школьные видеозаписи, когда недоросли сначала доводят учителей, а потом записывают, как он воспитывает идиота.

Что до запрещать и глушить - хорошо. Вот только, в реальной жизни, у этих детей будет и интернет и AI и связь через мобилу и соцсети с разными специалистами. Приучать их каждый раз изобретать велосипед, непрактично. А придумывать новые и новые задачи, не обсуждаемые раньше в сети трудно и лень.

Что касается создания задач, которые якобы невозможно обсудить в интернете, это мартышкин труд. Они останутся необсуждаемыми ровно до первого обсуждения. Их тут же сольют в сеть. И если ваша цель предотвратить отвлечение внимания на занятиях, то такие меры проблему не решат.

Основная проблема связана с постоянным использованием социальных сетей вместо того, чтобы слушать преподавателя. А если бы ученики лазили по сети в поисках информации по теме урока, то это было бы счастье!

Что же касается "изобретения велосипеда", то на этом построено всё обучение. Это база. Задача - наполнить мозг ребёнка готовыми знаниями и при этом научить его использовать эти знания. А если детей ориентировать на ещё не решённые задачи, то у вас получится пустое фантазирование. Так как без предшествующих знаний создать что-то новое едва ли получится.

Следующий момент. Школа подразумевает репродуктивную деятельность, а не продуктивную. Понимаете разницу? Нет в мире ни одной школы, где на потоке стояла бы продуктивная система. Проблема в том, что она требует много времени, много самостоятельной работы, желательно индивидуальную работу или хотя бы в малых группах, совершенно не подходит для абсолютного большинства человеков, которым важно запомнить на какую кнопку нажимать, а не вот это вот всё. Соответственно, продуктивной системы нет, а репродуктивной не нужно - само понятие репродукции подразумевает наличие какого-то предмета, использование телефона это либо списывание, либо использование точно такого же учебника, что и так должен на столе лежать. И в споре с учебником - я, как гуманитарий, ответственно заявляю: бумага намного более лояльна к зрению и работать с ней намного проще, чем с электронными ресурсами. Понятное дело, что цитировать лучше из электронных, но читать, отмечать, делать закладки, заметки - нет ничего удобнее бумажного, ни одна электронная читалка, ни одно приложение не может на данный момент сравниться с бумагой. Конечно, есть такая штука, как поиск по тексту, но в учебных целях это полезно только со студенчества, когда нужно обрабатывать огромные тонны текста в короткое время.

"Проблема в том, что она требует много времени, много самостоятельной работы, желательно индивидуальную работу или хотя бы в малых группах..."

Да, это трудно. Однако - возможно! Я окончил такую ГОСУДАРСТВЕННУЮ школу. Да, приём бы 1:10 (сейчас 1:12), но подбор учителей и связь с университетом обеспечивали должный уровень, хотя бы по базовым предметам.

Что до электронных vs бумажных книжек - у Вас наверное просто нет необходимых навыков и подходящего ПО для организации своей библиотеки. Что до чтения с дисплея, вместо с бумаги - может и да. Но есть электронная бумага, с которой довольно комфортно читать текс (особенно по гуманитарным направлениям, где текст 99.9% общего потока информации). Кроме того, на дисплее легко можно менять размер, цвет, фон, шрифт или вообще запустит прочтение вслух и смотреть на речку за домом. А ещё можно смотреть лекции в записи - очень удобно замедлить/поставить на паузу, если чего не понял или поискать подробности по возникнувшей идеи в сети. Если же препод тупит или материя уже известная, можно ускорить просмотр, чтобы не терять время и не остужать интерес. Подстраивать процесс передачи знаний под себя!

Возможность сразу поискать значение незнакомых терминов в сети или воспользоваться AI незаменимо! Очень упрощает жизнь, особенно когда усваиваешь новую область знаний, не отвлекаясь на сторонние темы, которые только отвлекают и срывают концентрацию. Конечно, это не подход, когда усвоил 80-90% материи и начинаешь работать на "переднем крае", но для вхождения (когда знаний 0) очень даже полезно.

И что ещё незаменимее - это преподавание, ориентированное исключительно не на запоминание бесполезных фактов, а на способность искать и находить информацию для решения проблем, способность протащить своё решение через хейт, а так же способность работать в коллективе и перераспределять задачи между собой, для быстрого и эффективного результата. Последнее было очень интересно на моём третьем высшем, когда оказалось что 3 кандидата в лидеры из 5-членной группы, хотя и очен хорошо подготовленные по отдельности, смогли запороть задание и отправить всех на штрафную из за банальной нестыковки мнений и неспособности работать вместе.

И да, всё это очень полезно для университета, но так же и для средней школы, где порой пролистаешь учебник, а там концепции 20 (а то и 50) летней давности, которые уже давно не актуальны, а то и вовсе отброшены. И весь урок строится вокруг них. У меня например была училка, которая обожала "допускать" ошибки. И если мы её сразу не ловили, следовала контрольная. И на её контрольных, заданий было столько, что не то чтобы искать в сети решение, но даже на обдумывание не было времени. Если сразу не найдёшь решение и не начнёшь писать, времени банально не хватит. Летом она придумывала новые заготовки и меняла методику, в зависимости от опыта с последними выпусками - мы сравнивали задания 4-х последовательных классов и были существенные отличия, не смотря на её 25-летний преподавательский стаж.

Был и другой препод, который давал задания. При чём, каждый год разные. Может и похожие, но предполагающие другой подход. Дальше - пользуйся чем только под руку попало. Важно, чтобы это работало и чтобы ты мог объяснить/защитить свою работу при сдаче. Были те, которые воспользовались чужими услугами - сразу че запоролись на объяснениях. Были и те, которые выучили и оттренировали "защиту", но на дополнительных вопросах "как пришли к тому или иному", сразу видно, что не их рук дело.

Очень помогают и системы поиска плагиата, если конечно препод не конченый дебил и принимает цитирование нормативов как списывание.

Есть и несколько других приёмов, когда выйдут соответствующие статьи, может авторы сами расскажут что, как и насколько хорошо получается.

А вот отвлечение - да. И тут преподам надо работать над собой. Искать способы заинтересовать детей, просматривать внимательно видео со своих уроков и разбирать все действия (почти как это делают хорошие спортивные тренеры), если надо, даже с родителями. А школьной администрации надо работать над составлением относительно гомогенного состава классов, где (как показывает практика), новые знания/идеи распространяются быстро среди всех, а конкуренция (где чуть больше усилий окупаются) держит всех в тонусе. Очень важна роль школьного психолога и специалиста по связям с общественностью (родителями) как и школьное настоятельство. Ну и прописать юридически годные правила, несоблюдение которые будет вести к исключение аутсайдеров. Я знаю, что у нас (в большинстве школ) это трудно, если и невозможно, протащить, но там где можно, надо. Иначе получаем очень умных детишек, которые пишут словно плотер, цитируют "Войну и мир" наизусть, решают интегральные уравнения в уме, смогу процитировать среднюю массу элементов таблицы Менделеева... но переводят деньги мошенникам или не могут толково сравнить две предложения по ипотечному кредиту. На днях, к моим клиентам (юрконтора) приходил чувак, которого работодатель так нагрел с трудовым договором, что аж диву даёшься как он смог такое подписать. А так - отличник (третий в выпуске), второе рабочее место...

Ну и далее нечто совершенно далёкое от темы, а именно - массового образования. Невозможно расширить систему продуктивного образования на всех. Более того, в этом нет никакого смысла ибо огромное количество специальностей является репродуктивными в базе своей - и речь притом о практически всех технических и естественно-научных специальностях, ряде социально-гуманитарных. Навыки коммуникации и прочее это ничуть не продуктивные навыки, а репродуктивные - правила взаимодействия разработаны крайне давно и для их использования ничего своего изобретать не надо. И тоже самое применительно к почти всем остальным метапредметным навыкам.

Далее, опять же, рассматриваются какие-то частные случаи. Напоминаю: речь о массовой школе. Её задачей является обеспечить примерно равный уровень образования на широкой территории, а для этого есть стандарты. И если стандарты не соблюдаются, то разбираться нужно в этом конкретном случае.

О высшем и средне-специальном образовании речи не идёт и идти не будет потому, что это совершенно отличное от школы поле с совершенно иными задачи, аудиторией, потребностями и пр.

А вот то, кто из нас работает с литературой, а кто читает, демонстрирует я тем, что вы указываете на аудиокниги - это НЕ работа с литературой. Это развлечение, помощь с усвоением, повторение - да что угодно, но не работа. Книга, с которой работали, на 40% состоит из карандашных заметок и пометок, а в некоторых случаях ещё и нескольких листах с примечаниями, комментариями, ссылками и прочим, а также тонной закладок с отметками о важной информации - совершенно недавно закончил работу с одной книгой на 600 страниц, на них у меня ушло три упаковки по 250 закладок. Вы понимаете разницу? И это ничего особенного - конечно, я это делал уже как учёный, а не студент, но ровно также выглядели мои книги и в студенчестве. И я могу за десять секунд найти любую информацию в книге, я до сих пор могу по памяти воспроизвести тезисы всех прочитанных мной авторов. Но снижаясь к школьному уровню - повторяю, нет ничего быстрее, чем работа с бумажным пособием, если нет потребности в цитировании. И нет никаких технических решений, которые могли бы обогнать человеческие руки - в листании страниц, в беглом чтении по страницам в поиске информации без дословного совпадения, в оставлении заметок и пометок. И да, я знаком с современными электронными книгами и электронными чернилами, которые намного мягче относятся к глазам, но не приносят ничего нового в вопросах удобства.

Т.н. "современная педагогика", учебники которой вы мне советуете прочитать, уже потерпела фиаско. Причём во всём мире. Кроме таких стран, как Китай. Где детей именно обучают и воспитывают дисциплиной. Результат на лицо.

Ваши же методы, вместо формирования интереса к обучению и дисциплины, предлагают чушь в виде конкуренции и психолога. Если первое ещё как-то можно применить к получению знаний, да и то в более позднем обучении после школы, то психолог - это тупиковая вещь. Дети с нормальной, стабильной психикой, каких при нормальном "старорежимном" воспитании большинство, вообще ненадолго задержат своё внимание на жалких потугах этих т.н. специалистов и переключатся на то, что они видят вокруг себя. А дети с лабильной психикой превратятся в легко зомбируемую биомассу без собственного мнения и верящую во всякую чушь.

А что Вам мешает делать записки в электронной книге? Да и текста/зарисовок там можно впихнуть куда больше, чем на полях бумажной. О закладках вообще смешно.

Меня сильно беспокоит Ваше мнение про прочтение книги! Аудиокниги, это актёрская работа. А робот, который способен воспроизводить любой текст, это очень даже полезно. Установите и попробуйте, удивитесь как быстр найдёте такому инструменту массу приложений. И к вопросу удобства - на мой последний заказ понадобилось свыше 30-и справочников, примерно 15 спец учебников и профильных публикаций и свыше 100 статей. Вот попробуйте разместить всё это у себя на столе, чтобы было доступно и чтобы ещё коллектив из 5-и сотрудников мог с этим работать всё время. А если ещё надо поработать над этим на выходных или на больничном? И то так, чтобы Ваши заметки сразу были доступны не только сотрудникам, но и начальству, юротделу, связисту с клиентом и тестировщикам? Одни к одному у моего родственника, который медициной занимается - да там есть до кучи стандартов и протоколов, которые надо соблюдать до точки и запятой, но если всё время не интересоваться и не читать статьи, то эффективность идёт вниз, в сравнении с коллегами. И это вполне себе доказанные и устоявшие специалисты. Что вообще говорить про детей, которые только-только вступают в неизведанную область.

Вот Вы привыкли к бумаге. Вам это удобнее и понятнее и Вы так более продуктивны (ну или Вам так кажется). А почему запрещать другим попробовать что-то иное? Недавно тут была картинка начала прошлого века, призывающая к отказу от электрификации:

Во всей этой кутерьме одно плохо - мы не занимаемся цифровой грамотностью молодежи.