17756

5

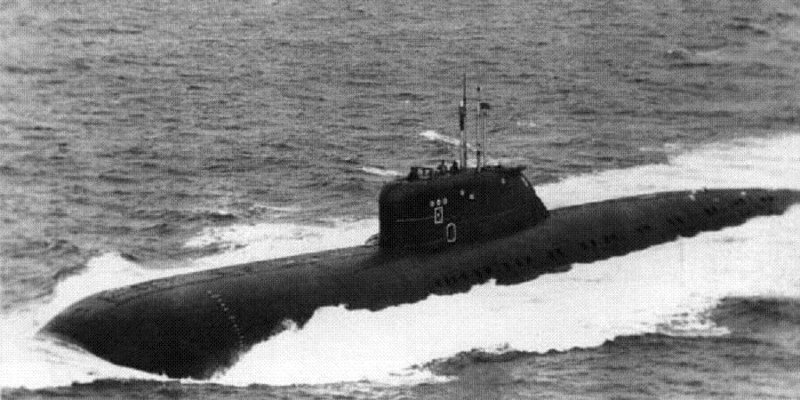

24 июня 1983 года в 23 часа 35 минут в 4,5 милях от берегов Камчатки во время погружения для перископного наблюдения за обстановкой затонула АПЛ К-429. Значимость последующего подвига ее экипажа состоит в том, что из терпящей бедствие на глубине 40 м подводной лодки впервые в мире, о чем могу судить при исследовании многих подобных случаев, смогли подняться на поверхность 104 человека.

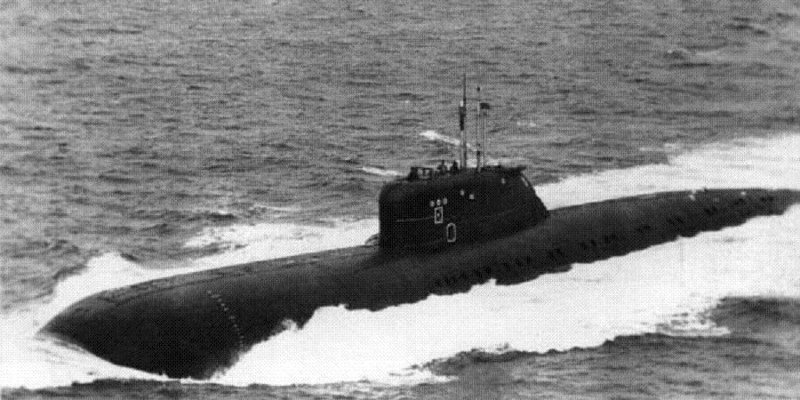

Сразу, как только обнаружилось, что АПЛ тонет, находившийся в центральном посту командир дивизиона живучести с колонки аварийного продувания подал на продувку всех групп цистерн главного балласта (ЦГБ) воздух высокого давления (ВВД), но так как первые и вторые запоры клапанов вентиляции указанных цистерн были открыты, весь поданный воздух ушел за борт. Давление в системе снизилось с 350 до 80 кгс/см2, что составило около 20 проц. общего запаса ВВД.

Аварийное продувание способствовало тому, что лодка мягко легла на грунт. Никто даже не почувствовал как она коснулась дна, только показания приборов остановились на фиксированной глубине. Так, во 2-м отсеке глубиномер показал 37 м. АПЛ опустилась на грунт с креном 15° на левый борт и дифферентом 0,5° на нос.

1-й отсек, ракетно-торпедный (убежище), оказался затопленным на 75 проц., вместе с носовым трюмом и гальюнами. Поскольку пресной воды здесь не было, ее брали из учебных торпед (800 л) и делились питьем с подводниками 2-го отсека. Те в свою очередь передавали товарищам из 1-го, не имеющим запасов пищи, консервы. Для освещения использовали аварийные фонари.

Не лучшим образом сложилась обстановка и во 2-м жилом отсеке. Коридор на нижней палубе, трюм, камбуз, провизионные камеры, гальюн тоже на 75 процентов затопило. Консервы для себя и соседей доставали, погружаясь под воду. В отсеке находилось 6 человек во главе с командиром старшим лейтенантом С.Г. Данейкулем.

3-й отсек, центральный, где находились 43 моряка во главе с командиром ПЛ капитаном 1 ранга Николаем Михайловичем Суворовым и старшим на борту по должности начальником штаба дивизии Героем Советского Союза капитаном 1 ранга Алексеем Алексеевичем Гусевым, оказался практически сухим. Только частично затопило трюм. Аварийные запасы воды составляли 100 проц., пищи - 50. Здесь 25 июня около 2 часов из-за скопления водорода произошел взрыв в аккумуляторной батарее. Личный состав был переведен во 2-й отсек.

4-й отсек, электромеханический, затопило полностью менее чем за 3 минуты. В момент аварии в нем находилось 17 человек. 3 моряка (спецтрюмные) покинули его через левый коридор 5-го, реакторного, отсека и перешли в 6-й, а затем в 7-й. Через открытый клапан выравнивания давления между 4-м и 5-м отсеками после затопления 4-го из них постепенно был затоплен и 5-й. Оставшиеся в аварийном отсеке 14 человек не стали покидать его, хотя могли бы это сделать.

"Никто не имеет права самостоятельно покинуть аварийный отсек…", - записано в ст. 23 Наставления по борьбе за живучесть подводных лодок (НБЖ-ПЛ-70).

Помня об этом, двадцатитрехлетний мичман Владимир Александрович Лящук перешел из 4-го отсека в 3-й лишь для того, чтобы отключить батарейный автомат и предупредить вахтенного об аварии. Затем, как и положено по долгу службы, вернулся на боевой пост.

Остававшиеся в 4-м отсеке могли бы бездумно ринуться в соседний отсек, ища там спасения, и 3-й отсек оказался бы затопленным. Вот почему моряки 4-го отсека, оставаясь до конца на месте, спасли 43 человека из смежного отсека. За отведенное судьбой время (менее 3 минут) они сумели в аварийных условиях известить центральный пост об аварии, сбросить аварийную защиту атомного реактора, обесточить секции отключаемой и не отключаемой нагрузки электроэнергетической системы АПЛ, тем самым предотвратив пожар, который мог возникнуть при попадании на эти секции забортной воды. Это был настоящий подвиг.

Аварийное продувание способствовало тому, что лодка мягко легла на грунт. Никто даже не почувствовал как она коснулась дна, только показания приборов остановились на фиксированной глубине. Так, во 2-м отсеке глубиномер показал 37 м. АПЛ опустилась на грунт с креном 15° на левый борт и дифферентом 0,5° на нос.

1-й отсек, ракетно-торпедный (убежище), оказался затопленным на 75 проц., вместе с носовым трюмом и гальюнами. Поскольку пресной воды здесь не было, ее брали из учебных торпед (800 л) и делились питьем с подводниками 2-го отсека. Те в свою очередь передавали товарищам из 1-го, не имеющим запасов пищи, консервы. Для освещения использовали аварийные фонари.

Не лучшим образом сложилась обстановка и во 2-м жилом отсеке. Коридор на нижней палубе, трюм, камбуз, провизионные камеры, гальюн тоже на 75 процентов затопило. Консервы для себя и соседей доставали, погружаясь под воду. В отсеке находилось 6 человек во главе с командиром старшим лейтенантом С.Г. Данейкулем.

3-й отсек, центральный, где находились 43 моряка во главе с командиром ПЛ капитаном 1 ранга Николаем Михайловичем Суворовым и старшим на борту по должности начальником штаба дивизии Героем Советского Союза капитаном 1 ранга Алексеем Алексеевичем Гусевым, оказался практически сухим. Только частично затопило трюм. Аварийные запасы воды составляли 100 проц., пищи - 50. Здесь 25 июня около 2 часов из-за скопления водорода произошел взрыв в аккумуляторной батарее. Личный состав был переведен во 2-й отсек.

4-й отсек, электромеханический, затопило полностью менее чем за 3 минуты. В момент аварии в нем находилось 17 человек. 3 моряка (спецтрюмные) покинули его через левый коридор 5-го, реакторного, отсека и перешли в 6-й, а затем в 7-й. Через открытый клапан выравнивания давления между 4-м и 5-м отсеками после затопления 4-го из них постепенно был затоплен и 5-й. Оставшиеся в аварийном отсеке 14 человек не стали покидать его, хотя могли бы это сделать.

"Никто не имеет права самостоятельно покинуть аварийный отсек…", - записано в ст. 23 Наставления по борьбе за живучесть подводных лодок (НБЖ-ПЛ-70).

Помня об этом, двадцатитрехлетний мичман Владимир Александрович Лящук перешел из 4-го отсека в 3-й лишь для того, чтобы отключить батарейный автомат и предупредить вахтенного об аварии. Затем, как и положено по долгу службы, вернулся на боевой пост.

Остававшиеся в 4-м отсеке могли бы бездумно ринуться в соседний отсек, ища там спасения, и 3-й отсек оказался бы затопленным. Вот почему моряки 4-го отсека, оставаясь до конца на месте, спасли 43 человека из смежного отсека. За отведенное судьбой время (менее 3 минут) они сумели в аварийных условиях известить центральный пост об аварии, сбросить аварийную защиту атомного реактора, обесточить секции отключаемой и не отключаемой нагрузки электроэнергетической системы АПЛ, тем самым предотвратив пожар, который мог возникнуть при попадании на эти секции забортной воды. Это был настоящий подвиг.

Двое офицеров, командир отсека Виктор Курочкин и оператор атомного реактора Анатолий Петров, пытались вручную закрыть оказавшиеся открытыми первые и вторые запоры системы вентиляции, но им не хватило на это времени. Впоследствии, после подъема ПЛ, их тела были найдены на верхней палубе.

В момент аварии выяснилось, что неисправны практически все аварийно-спасательные средства: крышка всплывающего спасательного устройства (ВСУ) была намертво закреплена тросом снаружи АПЛ. Устройства отдачи носового и кормового аварийно-сигнальных буев (АСБ) тоже оказались поврежденными, поэтому ни тот, ни другой не были отданы для обозначения нахождения ПЛ и передачи аварийного сигнала с помощью радиосигнального устройства (РСУ). Попытки экипажа использовать прочную рубку (ПР) 3-го отсека для шлюзования людей также не увенчались успехом из-за неисправности кингстона затопления и невозможности заполнения рубки забортной водой.

Таким образом, о месте нахождения аварийной АПЛ оперативные службы ВМФ не знали. Выход из затонувшей лодки оказался возможным только через кормовой аварийно-спасательный люк 7-го отсека и свободный (средний по правому борту) торпедный аппарат.

Около 6 часов утра АПЛ должна была пройти в район боевой подготовки для выполнения торпедной стрельбы, а она лежала на дне бухты Саранной. Никто ее не искал и место ее затопления ничем не было обозначено.

В сложившейся ситуации на терпящем бедствие корабле было принято единственно правильное решение: шлюзовать на поверхность двух добровольцев с информацией для командования флота о состоянии и месте нахождения затонувшей АПЛ.

В 4 часа 20 минут через торпедный аппарат вышел мичман Н. Мерзликин, а в 5 часов 30 минут тем же путем - мичман М. Лесник. Когда 25 июня около 8 часов утра обоих продрогших до костей добровольцев заметили и подобрали на борт морские пограничники, по флоту был объявлен сигнал об аварии.

Прошло более шести долгих часов после отправки смельчаков, прежде чем подводники услышали над собой шум винтов аварийно-спасательного судна. Единственное в базе, оно находилось вовремя чрезвычайного происшествия в межпоходовом ремонте, а по случаю выходного дня его команда была отпущена в город.

Почти четверо суток длилось спасение экипажа затонувшей АПЛ, в трех отсеках которой разместилось 106 человек (34 в 1-м, 49 - во 2-м и 23 - в 7-м). Связь с оказывающими помощь осуществлялась перестукиванием - ударами кувалды (молотка) по корпусу подлодки, а информация на нее передавалась посредством звукоподводной связи.

В момент аварии выяснилось, что неисправны практически все аварийно-спасательные средства: крышка всплывающего спасательного устройства (ВСУ) была намертво закреплена тросом снаружи АПЛ. Устройства отдачи носового и кормового аварийно-сигнальных буев (АСБ) тоже оказались поврежденными, поэтому ни тот, ни другой не были отданы для обозначения нахождения ПЛ и передачи аварийного сигнала с помощью радиосигнального устройства (РСУ). Попытки экипажа использовать прочную рубку (ПР) 3-го отсека для шлюзования людей также не увенчались успехом из-за неисправности кингстона затопления и невозможности заполнения рубки забортной водой.

Таким образом, о месте нахождения аварийной АПЛ оперативные службы ВМФ не знали. Выход из затонувшей лодки оказался возможным только через кормовой аварийно-спасательный люк 7-го отсека и свободный (средний по правому борту) торпедный аппарат.

Около 6 часов утра АПЛ должна была пройти в район боевой подготовки для выполнения торпедной стрельбы, а она лежала на дне бухты Саранной. Никто ее не искал и место ее затопления ничем не было обозначено.

В сложившейся ситуации на терпящем бедствие корабле было принято единственно правильное решение: шлюзовать на поверхность двух добровольцев с информацией для командования флота о состоянии и месте нахождения затонувшей АПЛ.

В 4 часа 20 минут через торпедный аппарат вышел мичман Н. Мерзликин, а в 5 часов 30 минут тем же путем - мичман М. Лесник. Когда 25 июня около 8 часов утра обоих продрогших до костей добровольцев заметили и подобрали на борт морские пограничники, по флоту был объявлен сигнал об аварии.

Прошло более шести долгих часов после отправки смельчаков, прежде чем подводники услышали над собой шум винтов аварийно-спасательного судна. Единственное в базе, оно находилось вовремя чрезвычайного происшествия в межпоходовом ремонте, а по случаю выходного дня его команда была отпущена в город.

Почти четверо суток длилось спасение экипажа затонувшей АПЛ, в трех отсеках которой разместилось 106 человек (34 в 1-м, 49 - во 2-м и 23 - в 7-м). Связь с оказывающими помощь осуществлялась перестукиванием - ударами кувалды (молотка) по корпусу подлодки, а информация на нее передавалась посредством звукоподводной связи.

×

Между тем из-за частичного затопления носовых отсеков температура воздуха в них начала быстро падать и через двое суток опустилась до 12°С, что еще больше усугубило положение людей. Выход подводников из кормовых отсеков можно было осуществить через аварийно-спасательный люк (АСЛ), расположенный в 7-м отсеке. До этого подобный способ на АПЛ не применялся, вот почему среди оставшихся в корме 23 моряков один лишь мичман В.П. Баев, в прошлом водолаз-инструктор учебно-тренировочной станции, имел представление о нем.

Ужас, охвативший моряков в первые минуты аварии, когда вода залила преобразователи и в результате короткого замыкания раздался подобный разорвавшемуся снаряду грохот, а в кормовых отсеках стало темно и угнетающе тихо, по воспоминаниям Баева, начал покидать их лишь после автоматического включения тусклого аварийного освещения. Когда же по телефону аварийной связи передали, что из 1-го отсека началось шлюзование людей через торпедные аппараты, у молодых моряков произошел первый нервный срыв, перешедший у некоторых в панику. Баеву, чтобы успокоить дрогнувших и потерявших самообладание, пришлось действовать решительно. В воцарившейся тишине мичман объявил, что знает, как организовать выход через аварийно-спасательный люк. Сам же и вызвался выйти первым, чтобы выпустить буй-вьюшку, затем вернуться в отсек.

Мичман Саблин возразил Баеву, предложив ему, как самому опытному, и другим, имеющим некоторые навыки, оставаться до тех пор, пока не спасут общими усилиями молодых подводников. Саблина поддержали командиры 6-го и 7-го отсеков старший лейтенант Бондарчук и лейтенант Вашуркин. Баева же единогласно назначили руководителем выхода через АСЛ. Добровольно вызвались выходить матросы Закиров и Черошников. Первым пошел прослуживший на АПЛ 2,5 года Закиров, с которым Баев отправил донесение об обстановке, а также просьбу передать в 7-й отсек 8 аппаратов ИДА-59, водолазное белье и продукты.

Выйти через АСЛ и выпустить буй-вьюшку с первой попытки матросу не удалось. Он не смог открыть верхнюю крышку люка. Баеву пришлось выручать его.

Отдышавшись, Закиров настоял на том, чтобы повторить шлюзование. На этот раз он смог выпустить буй-вьюшку и, начав, подъем по буйрепу, добрался до первой остановки, но из-за неисправности карабина застрял и погиб на 15-метровой глубине от кислородного голодания и переохлаждения. Обнаруживший матроса водолаз со спасателя также не смог отсоединить удерживавший погибшего Закирова карабин. Лишь после того как был обрезан буйреп, Закирова удалось поднять на поверхность.

Через некоторое время по телефону АСБ (безбатарейная телефонная связь ПЛ) из 1-го отсека была дана команда о прекращении выхода личного состава из кормовых отсеков. В дальнейшем по рекомендации врачей-физиологов, находившихся на оказывающих помощь судах, было принято решение выходить на поверхность методом свободного всплытия.

Выход из 7-го отсека продолжился на следующий день по команде командира АПЛ. За период с 11 до 15 часов на спасателе оказались 16 человек. Баев, руководя спасением людей, через аварийно-спасательный люк отправлял по 2 человека - одного опытного и второго малоопытного. Существующими правилами такой способ не предусматривался, но подобная инициатива в сложившихся условиях была оправдана.

Перед шлюзованием каждого подводника мичман подробно инструктировал, как открывать верхний люк, обращая особое внимание на то, чтобы при всплытии не задерживалось дыхание. О том, с каким внутренним напряжением ему удавалось контролировать ситуацию, свидетельствовал лишь обильный пот на его лбу, в то время как находившиеся рядом с ним стучали зубами от холода.

Позвонил командир подлодки и сказал, что все матросы, выпущенные через АСЛ, благополучно всплыли и подобраны на спасатель. "У нас нет дыхательных аппаратов", - доложил Баев. Командир после многозначительной паузы сказал: "Ждите!"

На следующий день водолазы передали четыре аппарата ИДА-59. Баев проверил их и впервые не сдержался: оказалось, что три аппарата неисправны. После этого он пошел на хитрость и запросил заведомо больше аппаратов, чем было нужно. Через некоторое время у оставшихся вместе с ним были исправные аппараты.

Баев начал шлюзовать лейтенанта Вашуркина и мичмана Киреева: оба вышли благополучно. В следующей паре пошли старший лейтенант Бондарчук и мичман Насонов. Как только Баев поднял давление на одну атмосферу, в АСЛ раздалась "дробь" - тревога. Оказалось, что у Бондарчука в аппарате кончился кислород. Баев отдал офицеру свой аппарат, и эта пара тоже благополучно всплыла на поверхность.

Чтобы сосредоточиться и все обдумать, В.П. Баев вместе со своим другом А.В. Саблиным вышли в 6-й отсек перекурить, но спички не зажигались. Это был зловещий знак, свидетельствующий о том, что в кормовых отсеках резко упало процентное содержание кислорода. Отправив Саблина через АСЛ последним, Василий Петрович остался в 7-м отсеке один.

Прежде чем шлюзоваться самому, предстояло устранить неисправность в нижней крышке аварийно-спасательного люка. Баев снял исправную защелку с переборочной двери между 6-м и 7-м отсеками и поставил ее на нижнюю крышку АСЛ, затем из нескольких неисправных ИДА-59 собрал один пригодный аппарат. Кислородный баллон оказался почти пустым, но в баллоне с гелево-кислородной смесью давление было повыше. Все это Баев определял на слух почти в полной темноте. О готовности к выходу мичман доложил в 1-й отсек 26 июня в 19 часов 3 минуты, вышел же на поверхность лишь в половине второго ночи 27-го. Выход у него занял пять с половиной часов.

Ужас, охвативший моряков в первые минуты аварии, когда вода залила преобразователи и в результате короткого замыкания раздался подобный разорвавшемуся снаряду грохот, а в кормовых отсеках стало темно и угнетающе тихо, по воспоминаниям Баева, начал покидать их лишь после автоматического включения тусклого аварийного освещения. Когда же по телефону аварийной связи передали, что из 1-го отсека началось шлюзование людей через торпедные аппараты, у молодых моряков произошел первый нервный срыв, перешедший у некоторых в панику. Баеву, чтобы успокоить дрогнувших и потерявших самообладание, пришлось действовать решительно. В воцарившейся тишине мичман объявил, что знает, как организовать выход через аварийно-спасательный люк. Сам же и вызвался выйти первым, чтобы выпустить буй-вьюшку, затем вернуться в отсек.

Мичман Саблин возразил Баеву, предложив ему, как самому опытному, и другим, имеющим некоторые навыки, оставаться до тех пор, пока не спасут общими усилиями молодых подводников. Саблина поддержали командиры 6-го и 7-го отсеков старший лейтенант Бондарчук и лейтенант Вашуркин. Баева же единогласно назначили руководителем выхода через АСЛ. Добровольно вызвались выходить матросы Закиров и Черошников. Первым пошел прослуживший на АПЛ 2,5 года Закиров, с которым Баев отправил донесение об обстановке, а также просьбу передать в 7-й отсек 8 аппаратов ИДА-59, водолазное белье и продукты.

Выйти через АСЛ и выпустить буй-вьюшку с первой попытки матросу не удалось. Он не смог открыть верхнюю крышку люка. Баеву пришлось выручать его.

Отдышавшись, Закиров настоял на том, чтобы повторить шлюзование. На этот раз он смог выпустить буй-вьюшку и, начав, подъем по буйрепу, добрался до первой остановки, но из-за неисправности карабина застрял и погиб на 15-метровой глубине от кислородного голодания и переохлаждения. Обнаруживший матроса водолаз со спасателя также не смог отсоединить удерживавший погибшего Закирова карабин. Лишь после того как был обрезан буйреп, Закирова удалось поднять на поверхность.

Через некоторое время по телефону АСБ (безбатарейная телефонная связь ПЛ) из 1-го отсека была дана команда о прекращении выхода личного состава из кормовых отсеков. В дальнейшем по рекомендации врачей-физиологов, находившихся на оказывающих помощь судах, было принято решение выходить на поверхность методом свободного всплытия.

Выход из 7-го отсека продолжился на следующий день по команде командира АПЛ. За период с 11 до 15 часов на спасателе оказались 16 человек. Баев, руководя спасением людей, через аварийно-спасательный люк отправлял по 2 человека - одного опытного и второго малоопытного. Существующими правилами такой способ не предусматривался, но подобная инициатива в сложившихся условиях была оправдана.

Перед шлюзованием каждого подводника мичман подробно инструктировал, как открывать верхний люк, обращая особое внимание на то, чтобы при всплытии не задерживалось дыхание. О том, с каким внутренним напряжением ему удавалось контролировать ситуацию, свидетельствовал лишь обильный пот на его лбу, в то время как находившиеся рядом с ним стучали зубами от холода.

Позвонил командир подлодки и сказал, что все матросы, выпущенные через АСЛ, благополучно всплыли и подобраны на спасатель. "У нас нет дыхательных аппаратов", - доложил Баев. Командир после многозначительной паузы сказал: "Ждите!"

На следующий день водолазы передали четыре аппарата ИДА-59. Баев проверил их и впервые не сдержался: оказалось, что три аппарата неисправны. После этого он пошел на хитрость и запросил заведомо больше аппаратов, чем было нужно. Через некоторое время у оставшихся вместе с ним были исправные аппараты.

Баев начал шлюзовать лейтенанта Вашуркина и мичмана Киреева: оба вышли благополучно. В следующей паре пошли старший лейтенант Бондарчук и мичман Насонов. Как только Баев поднял давление на одну атмосферу, в АСЛ раздалась "дробь" - тревога. Оказалось, что у Бондарчука в аппарате кончился кислород. Баев отдал офицеру свой аппарат, и эта пара тоже благополучно всплыла на поверхность.

Чтобы сосредоточиться и все обдумать, В.П. Баев вместе со своим другом А.В. Саблиным вышли в 6-й отсек перекурить, но спички не зажигались. Это был зловещий знак, свидетельствующий о том, что в кормовых отсеках резко упало процентное содержание кислорода. Отправив Саблина через АСЛ последним, Василий Петрович остался в 7-м отсеке один.

Прежде чем шлюзоваться самому, предстояло устранить неисправность в нижней крышке аварийно-спасательного люка. Баев снял исправную защелку с переборочной двери между 6-м и 7-м отсеками и поставил ее на нижнюю крышку АСЛ, затем из нескольких неисправных ИДА-59 собрал один пригодный аппарат. Кислородный баллон оказался почти пустым, но в баллоне с гелево-кислородной смесью давление было повыше. Все это Баев определял на слух почти в полной темноте. О готовности к выходу мичман доложил в 1-й отсек 26 июня в 19 часов 3 минуты, вышел же на поверхность лишь в половине второго ночи 27-го. Выход у него занял пять с половиной часов.

Врач подводной лодки майор медицинской службы Анатолий Иванович Краснов анализировал обстановку в отсеках и давал личному составу рекомендации по поддержанию работоспособности. Его расчеты показали, что без дополнительной подачи на АПЛ кислорода люди смогут находиться в носовых отсеках 56 часов, в кормовых - 92 часа.

Был установлен строгий контроль за газовым составом воздуха, расходованием запасов пресной воды, пищи и регенерации. Под временный гальюн приспособили каюту мичманов во 2-м отсеке, где установили герметичные емкости с мешками для мусора.

Врач разработал предложения по щадящему режиму труда и отдыха. Были организованы медицинское наблюдение и периодические осмотры. Для снятия эмоционального напряжения молодые матросы привлекались к уборке и несению вахты у трюмов и переборных дверей.

Не всем удавалось владеть собой. Порой создавалась ситуация, когда теряли контроль над собственными действиями даже те, кто должен был подавать пример другим. Именно по этой причине в 1-м отсеке произошла трагедия. Во время заполнения водой торпедного аппарата при подготовке к выходу через него мичман-электрик запаниковал и начал пятиться назад. Неосторожным движением ноги он нанес сильный удар по дыхательному мешку аппарата ИДА-59, который был на матросе Синюкове. В результате последний получил тяжелейшую баротравму легких. Поскольку на условные сигналы Синюков перестал отвечать, в спешном порядке осушили торпедный аппарат и вывели из него людей. Травмированному матросу стали оказывать медицинскую помощь, но он скончался, не приходя в сознание. После этого каждый дальнейший выход из торпедного аппарата осуществляли не по 4, а по 3 человека, что позволило размещаться в нем более просторно.

Почти на любой затопленной подводной лодке найдется член экипажа, плохо знающий устройство спасательного снаряжения и страдающий клаустрофобией. На АПЛ К-429 таким оказался один из мичманов. Его несколько раз пытались шлюзовать, но он всегда в последние минуты давал дробь - отстукивал условный сигнал срочной отмены выхода. Вынужденно делали сброс воды и извлекали его вместе с остальными из торпедного аппарата. Наконец мичман сознался, что боится темноты и замкнутого пространства. Офицеры А.Б. Маркман и А.И. Краснов показали ему, как дышать в аппарате, снабдили фонариком, чтобы побороть страх перед темнотой, и он вышел на поверхность благополучно. А.Б. Маркман же заметил на гидрокомбинезоне С.Г. Данейкуля дыру. Если бы ее вовремя не заклеили, от попадавшей через прореху ледяной воды мог случиться холодовый шок или того больше - Данейкуль оказался бы неспособным к всплытию из-за утяжелившегося гидрокомбинезона.

Был установлен строгий контроль за газовым составом воздуха, расходованием запасов пресной воды, пищи и регенерации. Под временный гальюн приспособили каюту мичманов во 2-м отсеке, где установили герметичные емкости с мешками для мусора.

Врач разработал предложения по щадящему режиму труда и отдыха. Были организованы медицинское наблюдение и периодические осмотры. Для снятия эмоционального напряжения молодые матросы привлекались к уборке и несению вахты у трюмов и переборных дверей.

Не всем удавалось владеть собой. Порой создавалась ситуация, когда теряли контроль над собственными действиями даже те, кто должен был подавать пример другим. Именно по этой причине в 1-м отсеке произошла трагедия. Во время заполнения водой торпедного аппарата при подготовке к выходу через него мичман-электрик запаниковал и начал пятиться назад. Неосторожным движением ноги он нанес сильный удар по дыхательному мешку аппарата ИДА-59, который был на матросе Синюкове. В результате последний получил тяжелейшую баротравму легких. Поскольку на условные сигналы Синюков перестал отвечать, в спешном порядке осушили торпедный аппарат и вывели из него людей. Травмированному матросу стали оказывать медицинскую помощь, но он скончался, не приходя в сознание. После этого каждый дальнейший выход из торпедного аппарата осуществляли не по 4, а по 3 человека, что позволило размещаться в нем более просторно.

Почти на любой затопленной подводной лодке найдется член экипажа, плохо знающий устройство спасательного снаряжения и страдающий клаустрофобией. На АПЛ К-429 таким оказался один из мичманов. Его несколько раз пытались шлюзовать, но он всегда в последние минуты давал дробь - отстукивал условный сигнал срочной отмены выхода. Вынужденно делали сброс воды и извлекали его вместе с остальными из торпедного аппарата. Наконец мичман сознался, что боится темноты и замкнутого пространства. Офицеры А.Б. Маркман и А.И. Краснов показали ему, как дышать в аппарате, снабдили фонариком, чтобы побороть страх перед темнотой, и он вышел на поверхность благополучно. А.Б. Маркман же заметил на гидрокомбинезоне С.Г. Данейкуля дыру. Если бы ее вовремя не заклеили, от попадавшей через прореху ледяной воды мог случиться холодовый шок или того больше - Данейкуль оказался бы неспособным к всплытию из-за утяжелившегося гидрокомбинезона.

Важным условием жизнеобеспечения в носовых отсеках АПЛ был строгий контроль за нарастанием в них избыточного давления и соблюдением мероприятий по его выравниванию при переходах между отсеками. Был случай, когда пренебрежение необходимостью такого контроля чуть не привело к гибели человека. Произошло это во время перехода из отсека в отсек. Вахтенный матрос у переборочной двери, не открыв клапан выравнивания давления между отсеками, сразу начал открывать дверь. В доли секунды дверь резко самопроизвольно открылась и, ударившись о стоящий в отсеке трансформатор, вновь захлопнулась. В результате мичман В.И. Еремеев получил ушибы правого плеча и правой височной области головы. Корабельный врач майор медицинской службы Краснов оказал помощь пострадавшему. Силу удара можно было оценить по вмятине, оставленной на корпусе трансформатора.

Последними из затонувшей АПЛ, путем затопления отсека, а также свободным всплытием выходили А.А. Гусев, К.А. Коноплев и Б.Е. Лиховозов. Ввиду того что они пробыли под давлением длительное время, обеспечивающие всплытие врачи Герой Социалистического Труда полковник медицинской службы В.В. Семко, полковники медицинской службы А.И. Иванченко и В.А. Голощапов с целью недопущения у них декомпрессионной болезни провели для профилактики превентивную лечебную рекомпрессию.

Спасение 104 подводников АПЛ К-429 с глубины 40 метров - результат отличной подготовки офицерского и старшинского состава по использованию спасательных устройств ПЛ, а также наличия у них надежного средства спасения (ИСП-60), разработанного сотрудниками 40-го ГНИИ под научным руководством полковника медицинской службы И.А. Александрова совместно с коллективом конструкторского бюро из г. Орехово-Зуево.

Последними из затонувшей АПЛ, путем затопления отсека, а также свободным всплытием выходили А.А. Гусев, К.А. Коноплев и Б.Е. Лиховозов. Ввиду того что они пробыли под давлением длительное время, обеспечивающие всплытие врачи Герой Социалистического Труда полковник медицинской службы В.В. Семко, полковники медицинской службы А.И. Иванченко и В.А. Голощапов с целью недопущения у них декомпрессионной болезни провели для профилактики превентивную лечебную рекомпрессию.

Спасение 104 подводников АПЛ К-429 с глубины 40 метров - результат отличной подготовки офицерского и старшинского состава по использованию спасательных устройств ПЛ, а также наличия у них надежного средства спасения (ИСП-60), разработанного сотрудниками 40-го ГНИИ под научным руководством полковника медицинской службы И.А. Александрова совместно с коллективом конструкторского бюро из г. Орехово-Зуево.

Ссылки по теме:

- Авария дня. Пассажир вылетел через лобовое стекло в Советске

- Авария дня. BMW опрокинула маршрутку на бок в Петербурге

- В Челябинске Субару врезался в Ниссан и перевернулся

- Последняя поездка старенькой Фронтеры: водитель чудом не пострадал

- Авария дня. Лобовое столкновение с пострадавшими в Коми

реклама

Например, курить на АЗС не опасно, если нет запаха ГСМ, и при условии, что не будешь кидать окурки и стряхивать пепел хрен знат куда.

Так и тут. Наверняка опытные подводники знали, каковы реальные опасности курения на подлодке, и убедились, что в данном конкретном случае они могут покурить безопасно.

На АПЛ К-429 (крейсерская атомная подводная лодка с крылатыми ракетами) после возвращения из длительного плавания, в период с 4-го апреля по 30-ое мая 1983 года был проведен межпоходовый ремонт с привлечением специалиста судоремонтного завода ВМФ. Лодка находилась под командованием капитана 2-го ранга Белоцерковского, однако ее, 228-й экипаж, потерял линейность и выйти в море не мог.

20 июня командир 10 дивизии Н.Н. Алкаев вызвал Суворова Н.М. командира 379 экипажа (379-й экипаж с января 1980 г. входил в первую линию, в 1983 г. им были отработаны и сданы с оценкой «4» курсовые задачи Л-1 и Л-2 оставалось отработать задачу Л-3) и поставил перед экипажем задачу, не входившую ни в какие планы. К-429 под его командованием должна была выйти в море на одни сутки для выполнения боевого упражнения с тем, чтобы закрыть план боевой подготовки экипажа и дивизии в целом.

Суворов крайне отрицательно отнесся к этой затее, часть его экипажа по случаю межпоходового ремонта находилась в отпусках (Вероятно в плане оперативной и боевой подготовки 2 флотилии на июнь 1983 года 379 экипажу был запланирован отпуск и никакой приемки и выполнения боевых упражнений в море для этого экипажа там не планировалось, не самовольно же Суворов распустил экипаж прим.). Командир дивизии хорошо знал из доклада Суворова и иных источников, что экипаж был разукомплектован, причем на лодке недоставало половины экипажа. Тем не менее, Алкаев отдал приказ выйти в море, иначе, как сообщил Суворов на суде, «через 30 минут я буду исключен из рядов КПСС и отдан под суд Военного трибунала» (Как показал приговор, суд серьезно не воспринял это заявление, и правильно сделал, Суворов это не невинная девица, которая стала сексуальной жертвой отпетого негодяя. Это был опытный офицер с 25-летним стажем, который несомненно знал, что отданный ему приказ противоречил ст. 16 Общих положений «Курса боевой подготовки атомных подводных лодок ВМФ» (КАПЛ-К-75), запрещающей содержать в постоянной боевой готовности экипажи при замене более 30 % штатного личного состава, и естественно он вполне мог «прикрыться» этой статьей, и никто бы его из партии не выгнал, и под суд не отдал, хотя ему это несомненно припомнили бы, что отразилось бы на его дальнейшей карьере т.е. Суворов стоял перед выбором: рискнуть своей карьерой либо рискнуть своей и чужими жизнями - он выбрал второе прим.).

24 июня АПЛ была принята от 228-го экипажа (при введенной ГЭУ) 379-м экипажем для отработки задачи Л-З курса боевой подготовки. В период с 7 по 23 июня экипаж был проверен штабом соединения подводных лодок и допущен к выполнению торпедных стрельб. Прием и передача ПЛ производилась с 9 ч 30 мин до 12 ч 30 мин 24 июня под руководством помощника командира 379-го экипажа и старшего помощника 228-го экипажа. Командиры экипажей на ПЛ в это время отсутствовали.

В таких условиях Суворов не поставил своей подписи о готовности лодки и экипажа к выходу в море в Журнале готовности к выходу, который находился у оперативного дежурного (Выдержка из комментария пользователя под ником «Безразличный»: «Да, был бардак. Но такие бардаки были каждый год. На дивизию спускали план, который она физически не могла выполнить. Экипажей много. Лодок, способных выйти в море мало. (все относительно конечно) Средств обеспечения, а это и надводные корабли и самолеты, вечно не хватает. Вот и приходилось иногда вводить экипажи в линию «без лодок». Сажали два экипажа, за пару часов оформляли прием-передачу, оставляли старшин и офицеров основного экипажа, якобы приглядывать, а «плавал» и выполнял задачу «принявший лодку экипаж». Это было каждый год. Ничего особенного в этом не было (!). Потому Алкаев и грубил Суворову. Типа, что артачишься, план закрывать мешаешь. На счет партбилета всегда пугали... Это уже как анекдот).

В 16 ч 45 мин командир 379-го экипажа объявил по трансляции о вступлении в командование ПЛ и о том, что к эксплуатации материальной части приступил 379-й экипаж. При этом командиры экипажей, в нарушение инструкции, рапортами о приеме-передаче корабля не обменялись. Также в нарушение требований КУ ВМФ и РБЖ.ПЛ.73 проверка прочного корпуса АПЛ на герметичность перед выходом в море не была произведена (23 - 24 июня 1983 года на АПЛ К-429 с 228 экипажем проводилась зарядка аккумуляторной батареи (АБ). Руководящие документы по эксплуатации АБ запрещают производить какие-либо действия по герметизации прочного корпуса АПЛ до перехода на периодическое вентилирование АБ. В том числе, нельзя проводить проверку корпуса АПЛ на герметичность. Перейти на периодическое вентилирование АБ подводники 228 экипажа не могли ни 23 ни 24 июня. Таким образом, из-за спешки, 24 июня 1983 года на К-429 проводились одновременно не совместимые друг с другом мероприятия: зарядка АБ, прием и передача АПЛ, подготовка к выходу в море, погрузка практического оружия прим.).

В море на ПЛ в соответствии с приказом командира соединения от 24 июня 1983 г. должны были выйти 106 чел., из которых только 48 чел. входили в 379-й экипаж; 58 чел. были прикомандированы от 228-го и двух других экипажей в число прикомандированных входил начальник штаба капитан 1-го ранга А.А. Гусев. Фактически в море на ПЛ вышли 120 чел., так как командир ПЛ дополнительно взял в море для обучения еще 14 старшин и матросов.

Таким образом к моменту выхода ПЛ К-429 в море на борту оказались два командира экипажей, Суворов и Белоцерковский, два командира БЧ-5, старпом Рычков, не допущенный к самостоятельному управлению, и отсутствовал старшина команды трюмных.

Пришлось с гауптвахты забрать мичмана Соболева, по специальности техника КИП общекорабельных систем, но в море по готовности № 2 он исполнял обязанности старшины команды трюмных. Так мичман Соболев оказался за пультом «Ключ», с которого идет управление системой всплытия и погружения, а также контроль закрытия забортных отверстий.

Допуск прикомандированного личного состава к самостоятельному исполнению своих обязанностей приказом командира 379-го экипажа не был оформлен, его специальная подготовка не проверялась. 16 чел. личного состава, находившиеся на борту ПЛ, не были обеспечены индивидуальными дыхательными аппаратами. Проверки наличия на борту ПЛ индивидуальных спасательных средств перед выходом в море командирами отсеков были произведены формально, отдельные старшины и матросы были распределены по боевым постам без учета их боевого номера.

24 июня в 18 ч 45 мин ПЛ с 379-м экипажем вышла из б. Крашенинникова для отработки учебных задач с выполнением торпедных стрельб. Старший на борту - начальник штаба соединения ПЛ. На подводной лодке были приняты боевые ракеты и торпеды и три практические торпеды.

Прежде чем идти в район учений необходимо было после межпоходового ремонта провести дифферентовку лодки (При плавании подводной лодки постепенно нарушается равенство между ее весом и силой поддержания (плаву чести). Изменяется также вес носа и кормы относительно друг друга, что приводит к возникновению дифферентов. Приведение остаточной плавучести и дифферента к заданным значениям (обычно 0 или 0,5 иа нос) путем приема (удаления) воды из-за борта в уравнительную цистерну и перемещения воды между дифферентными цистернами называется дифферентовкой прим.).

В 22 ч 46 мин подлодка прибыла в б. Саранная для дифферентовки. Погода: ветер 3-5 м/с, зыбь 1 балл, видимость 40 - 60 каб, дымка.

В 23 ч 18 мин командир ПЛ задраил верхний рубочный люк, спустился в ЦП и дал команду принимать главный балласт. Как сообщил командир ПЛ комиссии по расследованию происшествия, им была подана команда «По местам стоять, к погружению»

В 23 ч 27 мин был начат прием главного балласта в концевые группы ЦГБ. Однако приборы показали, что лодка не погружается. Поэтому для ускорения погружения, одновременно с заполнением концевых групп ЦГБ по приказанию командира БЧ-5 для ускорения погружения была заполнена на 80% уравнительная цистерна № 2 и начато заполнение уравнительной цистерны № 1. После заполнения средней группы ЦГБ ПЛ, имея большую отрицательную плавучесть, стала быстро погружаться, но в ЦП погружение было не замечено, так как в глубиномеры во время ремонта были вставлены заглушки которые забыли вынуть, поэтому они и показывали «нулевую» глубину (На ПЛ глубиномеры находятся, кроме ЦП, еще в концевых отсеках и на пульте ГЭУ (главная энергетическая установка).

В 23 ч 30 мин из I отсека поступил доклад: «Аварийная тревога, поступление воды в отсек из трубопроводов вентиляции». В это же время через переборочную дверь из IV отсека поступил доклад о поступлении воды в отсек через систему судовой вентиляции. На последующий вызов из ЦП по громкоговорящей связи IV отсек не отвечал.

Одновременно поступление забортной воды через трубопроводы системы судовой вентиляции было отмечено в III, II и I отсеках. С местного поста III отсека были закрыты перебороч ные клинкеты системы судовой вентиляции, после чего поступление воды в I, II и III отсеки прекратилось.

Сразу, как только обнаружилось, что АПЛ тонет, находившийся в центральном посту командир дивизиона живучести с колонки аварийного продувания подал на продувку всех групп цистерн главного балласта (ЦГБ) воздух высокого давления (ВВД), но так как первые и вторые запоры клапанов вентиляции указанных цистерн были открыты, весь поданный воздух ушел за борт. Давление в системе снизилось с 350 до 80 кгс/см2, что составило около 20 проц. общего запаса ВВД.

Аварийное продувание способствовало тому, что лодка мягко легла на грунт. Никто даже не почувствовал как она коснулась дна, только показания приборов остановились на фиксированной глубине. Так, во 2-м отсеке глубиномер показал 37 м. АПЛ опустилась на грунт с креном 15 на левый борт и дифферентом 0,5 на нос.

1-й отсек, ракетно-торпедный (убежище), оказался затопленным на 75 проц., вместе с носовым трюмом и гальюнами.

Во 2-м жилом отсеке. Коридор на нижней палубе, трюм, камбуз, провизионные камеры, гальюн тоже на 75 процентов затопило.

3-й отсек, центральный, где находились 43 моряка во главе с командиром ПЛ капитаном 1 ранга Николаем Михайловичем Суворовым и старшим на борту по должности начальником штаба дивизии Героем Советского Союза капитаном 1 ранга Алексеем Алексеевичем Гусевым, оказался практически сухим.

4-й отсек, электромеханический, затопило полностью менее чем за 3 минуты. В момент аварии в нем находилось 17 человек. 3 моряка (спецтрюмные) покинули его через левый коридор 5-го, реакторного, отсека и перешли в 6-й, а затем в 7-й. Через открытый клапан выравнивания давления между 4-м и 5-м отсеками после затопления 4-го из них постепенно был затоплен и 5-й. Оставшиеся в аварийном отсеке 14 человек не стали покидать его, хотя могли бы это сделать.

«Никто не имеет права самостоятельно покинуть аварийный отсек », - записано в ст. 23 Наставления по борьбе за живучесть подводных лодок (НБЖ-ПЛ-70).

Помня об этом, двадцатитрехлетний мичман Владимир Александрович Лящук перешел из 4-го отсека в 3-й лишь для того, чтобы отключить батарейный автомат и предупредить вахтенного об аварии. Затем, как и положено по долгу службы, вернулся на боевой пост.

Остававшиеся в 4-м отсеке могли бы бездумно ринуться в соседний отсек, ища там спасения, и 3-й отсек оказался бы затопленным. Вот почему моряки 4-го отсека, оставаясь до конца на месте, спасли 43 человека из смежного отсека. За отведенное судьбой время (менее 3 минут) они сумели в аварийных условиях известить центральный пост об аварии, сбросить аварийную защиту атомного реактора, обесточить секции отключаемой и не отключаемой нагрузки электроэнергетической системы АПЛ, тем самым предотвратив пожар, который мог возникнуть при попадании на эти секции забортной воды. Это был настоящий подвиг.

Двое офицеров, командир отсека Виктор Курочкин и оператор атомного реактора Анатолий Петров, пытались вручную закрыть оказавшиеся открытыми первые и вторые запоры системы вентиляции ключом-трещеткой, но ПЗК стоял «на гидравлике» т.е. гидравлическая жидкость в системе оказала противодавление, и не дала им провернуть запор.

Центральный пост для оценки обстановки установил по телефону связь с другими отсеками. Связи с IV отсеком не было. Перешедший из V в VI отсек личный состав доложил о поступлении воды в V отсек через клапан выравнивания давления, закрыть который ему не удалось. В VI и VII отсеки вода не поступала, IV и V отсеки предположительно были затоплены.

В I, II, III, VI и VII отсеках ПЛ находилось 106 чел., (31 в 1-м, 48 - во 2-м (после взрыва водорода личный состав 3-го отсека был переведен в 1-й и 2-й отсеки) и 23 - в 6-м и 7-м). В отсеках, где находился личный состав, имелось 61 комплект ИДА-59М и 44 гидро-комбинезона (Вместо штатных 87 человек на борту «К-429» вышло в море 120. Эти лишние 33 человека считались проходящими стажировку, и дыхательными аппаратами для них никто не запасся. Кроме того, часть аппаратов осталась в четвертом отсеке прим.). Давление в V отсеке 3,5 кгс/см2, температура в VI отсеке до 50 С. Наблюдались протечки воды по сальникам кабельных трасс из V в VI отсек. В комплектах ИСП не было резиновых жгутов для герметизации гидрокомбинезонов, в аварийных бачках I, II, VI и VII отсеков-запасов пищи.

В момент аварии выяснилось, что неисправны практически все аварийно-спасательные средства: верхняя крышка всплывающего спасательного устройства (ВСУ) была приварена к легкому корпусу, а лебедка ВСУ в прочном корпусе была в разобранном виде. Устройства отдачи носового и кормового аварийно-сигнальных буев (АСБ) тоже оказались поврежденными, поэтому ни тот, ни другой не были отданы для обозначения нахождения АПЛ и передачи аварийного сигнала с помощью радиосигнального устройства (РСУ). Попытки экипажа, в дальнейшем, использовать прочную рубку (ПР) 3-го отсека для шлюзования людей также не увенчались успехом из-за неисправности кингстона затопления и невозможности заполнения рубки забортной водой.

Таким образом, о месте нахождения аварийной АПЛ оперативные службы ВМФ не знали. Выход из затонувшей лодки оказался возможным только через кормовой аварийно-спасательный люк 7-го отсека и свободный (средний по правому борту) торпедный аппарат.

Около 6 часов утра АПЛ должна была пройти в район боевой подготовки для выполнения торпедной стрельбы, а она лежала на дне бухты Саранной. Никто ее не искал и место ее затопления ничем не было обозначено (До сих пор нет разумного объяснения почему не была объявлена аварийная тревога, после того, как в 3 часа ночи 25 июня не обнаружили АПЛ К-429 ни на связи, ни на экранах радиолокации? Аварийную тревогу по флоту объявили только в 9 часов 30 минут 25 июня 1983 года, т.е. через 10 часов с момента гибели лодки прим.).

В сложившейся ситуации на терпящем бедствие корабле было принято единственно правильное решение: шлюзовать на поверхность двух добровольцев с информацией для командования флота о состоянии и месте нахождения затонувшей АПЛ.

В 4 часа 20 минут через торпедный аппарат вышел мичман Н. Мерзликин, а в 5 часов 30 минут тем же путем - мичман М. Лесник.

Мичман Лесник рассказывал: «Мы все делали, как учили, и всплыли на поверхность. Но я задел за острую железяку и распорол гидрокомбинезон. Сразу на мок. Холодом прихватило. Так и плыл к берегу, согреваясь только тем, что изо всех сил работал руками и ногами. Рядом был Коля Мерзликин. Но чем он мне мог помочь? Мы еще хотели вытащить наверх рацию Р-105, чтобы сразу с поверхности дать сообщение в базу. Но она была очень тяжелой. К тому же не держала 40-метровой глубины. Так и оставили ее в отсеке.

Плыл к берегу несколько часов в прорванном костюме. Задубел весь...».

В точке погружения «К-429» всплывших разведчиков никто не встретил. По великой случайности гонцов с за тонувшей лодки заметил малый противолодочный корабль МПК-178, который выходил в море для обеспечения торпедных стрельб по надводной цели. Противолодочники решили, что имеют дело с иностранными подводными диверсантами, которые орудуют на подступах к базе атомных подводных лодок. Подойдя к барахтающимся подводникам поближе, они стали совещаться, как лучше брать «диверсантов». Но даже когда мичманов подняли на палубу МПК-178, сняли с них легководолазное снаряжение, моряки долго не хотели верить их докладам о затонувшей лодке. И только когда мичман Мерзликин вручил командиру корабля донесение, подписанное Гусевым, «то он, забыв про нас, убежал в рубку связи». В конце концов, командир корабля связался со своим начальством. Начальство запросило командование Камчатской флотилии - тонули ли у вас подводные лодки в заливе? Вот таким образом в штабе флота узнали, что погрузившаяся для дифферентовки атомная подводная лодка затонула.

После двенадцати часов пребывания на дне экипаж услышал, наконец, щелчки гидролокатора, дробью рассыпавшиеся по корпусу ПЛ, и шлепанье винтов над головой. К исходу первых суток к затонувшей подводной лодке один за другим стали подходить спасательные суда СС-38, СС-83, ВМ-117, СКР «Сторожевой». Подошла и подводная лодка того же проекта, что и «К-429». В ее отсеках должны были проходить декомпрессию те, кому удастся выйти на поверхность. На третьи сутки над затонувшей подводной лодкой собрались почти все наличные спасательные силы Камчатской флотилии. На спасательном судне находился сам Главнокомандующий ВМФ С.Г. Горшков.

На дне

Вспоминает старшина команды гидроакустиков мичман В. Гладышев:

«Часа в 3, 25 июня, затонувшую лодку сотряс взрыв - в аккумуляторной яме третьего отсека взорвалась аккумуляторная батарея. Тут же была объявлена аварийная тревога, личному составу отсека было приказано включиться в индивидуальные средства защиты. Пожара не было, но отсек был загазован, поэтому была дана команда всем покинуть третий отсек и перейти во второй. В результате, во втором отсеке собралось больше половины всего личного состава. Были назначены вахтенные у телефона АСБ, вахтенные у кормовой и носовой переборок и вахтенный для измерения газового состава воздуха. Была дана команда всем отдыхать. В отсеке пол ная темнота (после взрыва аккумуляторной батареи погасло аварийное освещение), холодно и сыро, но паники не было (содержание СО-2 во 2 отсеке через 3 часа после перехода л.с. 3-го отсека, составило 5.5%(начало летальных исходов). Командир Суворов Н. М. обсуждал со старшим на выходе капитаном 1-го ранга Гусевым нормативы подъема затонувшей ПЛ, разговор велся вполне серьезно, что под держивало у окружающих надежду на благополучный исход. Ме жду тем, газовый состав воздуха резко ухудшался, увеличивалось содержание СО. Командир принял решение перевести часть личного состава в первый отсек, по размерам намного больший второго, а личного состава в нем меньше. После перевода части личного состава в первый отсек, были снаряжены установки химической регенерации воздуха (РДУ), дышать стало немного легче. Опять медленно потянулось время, между собой мы обсуждали как скоро нас смогут найти».

Где-то на вторые сутки взорвалась аккумуляторная батарея первого отсека. Взрыв был намного сильнее, чем в третьем отсеке. В момент взрыва давлением воздуха немного отжало переборочную дверь между первым и вторым отсеками, и по ее периметру наблюдался голубоватый ореол пламени. Опять была объявлена аварийная тревога, переборочную дверь в первый отсек задраили и заклинили, личный состав первого отсека боролся за живучесть...».

Оба взрыва повлекли за собой разгерметизацию аккумуляторных ям. Вода заполнившая отсеки попала в электролит, образовался газообразный хлор с достаточно сильной концентрацией, который не позволял дышать без средств индивидуальной защиты. Оба отсека оказались загазованными в считанные минуты, а давление здесь повысилось до 0,5-0,8 кг/см2.

Между тем из-за частичного затопления носовых отсеков температура воздуха в них начала быстро падать и через двое суток опустилась до 12 С, что еще больше усугубило положение людей.

Осложнилась и психологическая обстановка. Не позволяя подняться панике и беспокоясь о здоровье подчиненных, все офицеры как один передали молодым матросам свои дыхательные аппараты ИДА-59 и средства индивидуальной защиты - ПДУ.

В этот тяжелый момент Капитан 1-го ранга А.А.Гусев как старший на борту, сделал запись в вахтенном журнале о том, что командование кораблем принял на себя. В создавшейся ситуации это был очень смелый поступок т.к. ответственность за случившееся ложилась теперь и на него.

Врач подводной лодки майор медицинской службы Анатолий Иванович Краснов анализировал обстановку в отсеках и давал личному составу рекомендации по поддержанию работо-способности. Его расчеты показали, что без дополнительной подачи на АПЛ кислорода люди смогут находиться в носовых отсеках 56 часов, в кормовых - 92 часа.

Был установлен строгий контроль за газовым составом воздуха, расходованием запасов пресной воды, пищи и регенерации. Под временный гальюн приспособили каюту мичманов во 2-м отсеке, где установили герметичные емкости с мешками для мусора.

Врач разработал предложения по щадящему режиму труда и отдыха. Были организованы медицинское наблюдение и периодические осмотры. Для снятия эмоционального напряжения молодые матросы привлекались к уборке и несению вахты у трюмов и переборочных дверей.

Операция по спасению

(спасение утопающих, дело рук самих утопающих – народная мудрость)

Прибывшие на место спасатели наладили связь с лодкой, которая осуществлялась перестукиванием – с АПЛ ударами кувалды (молотка) по корпусу подлодки, а информация на нее передавалась посредством звукоподводной связи.

Операторы спасательного колокола СК-59 пристыковаться к комигс-площадкам аварийных люков ПЛ не могли из-за недостаточной глубины и крена лодки. Находящиеся на лодке офицеры посовещавшись решили выводить подводников из АПЛ методом самостоятельного выхода через торпедные аппараты по 4 человека - максимум, что позволяет один торпедный аппарат. Водолазам-спасателям оставалось только поддерживать жизнедеятельность экипажа вентиляцией отсеков, подавать на подводную лодку недостающее снаряжение, встречать выходивших подводников из торпедных аппаратов и сопровождать их на поверхность.

Из воспоминаний капитана 1-го ранга Н. М. Суворова:

«Мы сообщили спасателям, что будем выходить через торпедный аппарат. Я велел проверить индивидуальные дыхательные аппараты, и тут выяснилось, что выходить в них нельзя: из ста комплектов только десять содержали в баллончиках кислород! Некоторые маски были рваные... Сказывалось то, что лодка после пятимесячного похода не прошла положенного ремонта и переоснащения.

Попросили водолазов передать нам баллончики через торпедный аппарат. Через какое-то время они сумели это сделать.

Только под вечер я начал выпуск людей. Всплывали по четыре человека - ровно столько умещались в трубе аппарата».

Обычному человеку трудно представить себе, что значит ползти в водолазном снаряжении по торпедному аппарату, затопленному водой, длиной почти 9 метров диаметром 53 сантиметра в кромешной темноте. В какой-то момент наступает ощущение, что ты никогда не вылезешь из этой железной трубы. Страх начинает сковывать движения, завладевает разумом и подавляет волю.

Именно по этой причине в 1-м отсеке произошла трагедия. Во время заполнения водой торпедного аппарата при подготовке к выходу через него мичман-электрик запаниковал и начал пятиться назад. Неосторожным движением ноги он нанес сильный удар по дыхательному мешку аппарата ИДА-59, который был на матросе Синюкове. В результате последний получил тяжелейшую баротравму легких. Поскольку на условные сигналы Синюков перестал отвечать, в спешном порядке осушили торпедный аппарат и вывели из него людей. Травмированному матросу стали оказывать медицинскую помощь, но он скончался, не приходя в сознание. После этого каждый дальнейший выход из торпедного аппарата осуществляли не по 4, а по 3 человека, что позволило размещаться в нем более просторно.

Подвиг мичмана Баева

Выход подводников из кормовых отсеков можно было осуществить через аварийно-спасательный люк (АСЛ), расположенный в 7-м отсеке. До этого подобный способ на АПЛ не применялся, вот почему среди оставшихся в корме 23 моряков один лишь мичман В.П. Баев, в прошлом водолаз-инструктор учебно-тренировочной станции, имел представление о нем.

Ужас, охвативший моряков в первые минуты аварии, когда вода залила преобразователи и в результате короткого замыкания раздался подобный разорвавшемуся снаряду грохот, а в кормовых отсеках стало темно и угнетающе тихо, по воспоминаниям Баева, начал покидать их лишь после автоматического включения тусклого аварийного освещения. Когда же по телефону аварийной связи передали, что из 1-го отсека началось шлюзование людей через торпедные аппараты, у молодых моряков произошел первый нервный срыв, перешедший у некоторых в панику. Баеву, чтобы успокоить дрогнувших и потерявших самообладание, пришлось действовать решительно. В воцарившейся тишине мичман объявил, что знает, как организовать выход через аварийно-спасательный люк. Сам же и вызвался выйти первым, чтобы выпустить буй-вьюшку, затем вернуться в отсек.

Мичман Саблин возразил Баеву, предложив ему, как самому опытному, и другим, имеющим некоторые навыки, оставаться до тех пор, пока не спасут общими усилиями молодых подводников. Саблина поддержали командиры 6-го и 7-го отсеков старший лейтенант Бондарчук и лейтенант Вашуркин. Баева же единогласно назначили руководителем выхода через АСЛ. Добровольно вызвались выходить матросы Закиров и Черошников. Первым пошел прослуживший на АПЛ 2,5 года Закиров, с которым Баев отправил донесение об обстановке, а также просьбу передать в 7-й отсек 8 аппаратов ИДА-59, водолазное белье и продукты.

Выйти через АСЛ и выпустить буй-вьюшку с первой попытки матросу не удалось. Он не смог открыть верхнюю крышку люка. Баеву пришлось выручать его.

Отдышавшись, Закиров настоял на том, чтобы повторить шлюзование. На этот раз он смог выпустить буй-вьюшку и, начав, подъем по буйрепу, добрался до первой остановки, но из-за неисправности карабина застрял и погиб на 15-метровой глубине от кислородного голодания и переохлаждения. Обнаруживший матроса водолаз со спасателя также не смог отсоединить удерживавший погибшего Закирова карабин. Лишь после того как был обрезан буйреп, Закирова удалось поднять на поверхность.

Через некоторое время по телефону АСБ (безбатарейная телефонная связь ПЛ) из 1-го отсека была дана команда о прекращении выхода личного состава из кормовых отсеков. В дальнейшем по рекомендации врачей-физиологов, находившихся на оказывающих помощь судах, было принято решение выходить на поверхность методом свободного всплытия.

Выход из 7-го отсека продолжился на следующий день по команде командира АПЛ. За период с 11 до 15 часов на спасателе оказались 16 человек. Баев, руководя спасением людей, через аварийно-спасательный люк отправлял по 2 человека - одного опытного и второго малоопытного. Существующими правилами такой способ не предусматривался, но подобная инициатива в сложившихся условиях была оправдана.

Перед шлюзованием каждого подводника мичман подробно инструктировал, как открывать верхний люк, обращая особое внимание на то, чтобы при всплытии не задерживалось дыхание. О том, с каким внутренним напряжением ему удавалось контролировать ситуацию, свидетельствовал лишь обильный пот на его лбу, в то время как находившиеся рядом с ним стучали зубами от холода.

Позвонил командир подлодки и сказал, что все матросы, выпущенные через АСЛ, благополучно всплыли и подобраны на спасатель. «У нас нет дыхательных аппаратов», - доложил Баев. Командир после многозначительной паузы сказал: «Ждите!»

На следующий день водолазы передали четыре аппарата ИДА-59. Баев проверил их и впервые не сдержался: оказалось, что три аппарата неисправны. После этого он пошел на хитрость и запросил заведомо больше аппаратов, чем было нужно. Через некоторое время у оставшихся вместе с ним были исправные аппараты.

Баев начал шлюзовать лейтенанта Вашуркина и мичмана Киреева: оба вышли благополучно. В следующей паре пошли старший лейтенант Бондарчук и мичман Насонов. Как только Баев поднял давление на одну атмосферу, в АСЛ раздалась «дробь» - тревога. Оказалось, что у Бондарчука в аппарате кончился кислород. Баев отдал офицеру свой аппарат, и эта пара тоже благополучно всплыла на поверхность.

Чтобы сосредоточиться и все обдумать, В.П. Баев вместе со своим другом А.В. Саблиным вышли в 6-й отсек перекурить, но спички не зажигались. Это был зловещий знак, свидетельствующий о том, что в кормовых отсеках резко упало процентное содержание кислорода. Отправив Саблина через АСЛ последним, Василий Петрович остался в 7-м отсеке один.

Прежде чем шлюзоваться самому, предстояло устранить неисправность в нижней крышке аварийно-спасательного люка. Баев снял исправную защелку с переборочной двери между 6-м и 7-м отсеками и поставил ее на нижнюю крышку АСЛ, затем из нескольких неисправных ИДА-59 собрал один пригодный аппарат. Кислородный баллон оказался почти пустым, но в баллоне с гелево-кислородной смесью давление было повыше. Все это Баев определял на слух почти в полной темноте. О готовности к выходу мичман доложил в 1-й отсек 26 июня в 19 часов 3 минуты, вышел же на поверхность лишь в половине второго ночи 27-го. Выход у него занял пять с половиной часов.

Позже Баев так вспоминал об этом: «После того как я закрыл на защелку нижний люк, раскачав его ногой, и задраил кремальеру люка, начал заполнять шахту АСЛ водой с одновременным поднятием давления. Шахта почти полностью заполнилась водой, но давление в шахте было всего 2 кгс/см2 и больше не поднималось. Я с ужасом понял: шахта дырявая. Прекратил подачу воды. Вода спала до уровня клапана вентиляции. Затем я на некоторое время потерял сознание, видимо, от испуга, так как понял, что замурован. Очнувшись, вставил ключ в замок отдраивания кремальеры нижнего люка, но отдать кремальеру не смог, так как воды в шахте было около трех тонн» (Проще всего было затопить отсек и выходить через шлюзовую трубу аварийного люка. Но тогда подъем лодки значительно бы затруднился. И главнокомандующий Военно-морским флотом Горшков попросил мичмана: «Сынок, если сможешь выйти, не затапливая отсек, - выходи» прим.).

После неудавшейся попытки отдраить кремальеру Баев начал выжимать воду через трубопровод вентиляции шахты, погружаясь периодически под воду с головой: понимал, что будет находиться точно в мышеловке до той поры, пока не сумеет открыть нижнюю крышку. Без этого - погибнет. Дышать было уже нечем. Собрав последние силы, Василий Петрович снова погрузился, рывком, да таким, как потом выяснилось, что даже согнулся стальной шток, открыл кремальеру. Вместе с водой его выкинуло из АСЛ в отсек, но поскольку он был сгруппирован и находился под водой, ему повезло. Иначе крышкой люка, которая захлопнулась под действием пружины, могло отрубить руку, ногу или даже голову. Однако при падении ударился о блок осушки головой и потерял сознание. Когда пришел в себя, начал освобождаться от снаряжения. Гидрокомбинезон был разорван, баллоны аппарата - совершенно пусты. Снова нужда заставила заниматься ремонтным делом - устранять неисправность в шахте и делать ее герметичной. Перебрал кучу аппаратов, но пригодных для дыхания ИДА-59 не оказалось. Самообладания не потерял, решил выходить за счет воздуха в собственных легких, который он будет выдыхать в аппарат по мере повышения давления в АСЛ, а также используя свойство наполнителя: если его раздышать, то он выделяет кислород в зависимости от количества поглощенной влаги и углекислого газа.

Обдумывая все это, услышал из гидрофона тревожный запрос: «Баев, почему не выходишь из лодки?.. Через сколько минут будешь выходить? Ответь нам стуком. Одна минута - один удар ». Кувалдой отстучал 60 ударов. Это означало, что на поверхности воды он появится в лучшем случае только через час.

Для второй попытки покинуть лодку Василию Петровичу необходимо было отремонтировать клапан вентиляции и с помощью тисков выровнять стальной шток на крышке люка.

Устранив все неисправности, мичман облачился в другой гидрокомбинезон и снова вошел в шахту аварийно-спасательного люка. Опять ногой раскачал крышку и наглухо закрыл нижнее отверстие шахты, затем начал заполнять шахту забортной водой.

По мере повышения давления в АСЛ делал вдох из воздушной подушки шахты и выдыхал в аппарат ИДА-59. Воздух, проходя через наполнитель в регенеративном патроне, обогащался кислородом. Когда вода дошла до подбородка, Баев переключился на дыхание в аппарат и стал ждать. «Я понимал, что если крышка аппарата не откроется и на этот раз, я погибну, - вспоминал он впоследствии. - От волнения снова чуть не потерял сознание, когда вдруг верхняя крышка АСЛ открылась». Мичман вышел из шахты и надежно закрыл крышку люка.

Увидеть живым его уже не ожидали. Невдалеке светились иллюминаторы спасательного судна. Плыть Василий Петрович не мог, впал в забытье. «Всплыл! - услышал вдруг откуда-то сверху радостный крик. И тут же тревожный голос уточнил: «Не шевелится, наверное, мертвый».

Тогда Баев поднял руку, «Живой!» - выдохнули ликующе спасатели.

Вскоре после аварии Василий Петрович Баев, получив звание старшего мичмана, был назначен на должность главного боцмана. Теперь он вошел в число тех специалистов, которым доверено самое главное: погружение и всплытие атомохода. Удостоился он и ордена Красной Звезды. Правда, в представлении на награду не говорилось о том, что мичман не только сам вышел из затонувшей АПЛ, не затопив отсеки, но и сумел спасти 22 человека. Акцент делался лишь на то, что на следующий же день после своего спасения В.П. Баев снова оказался на аварийной подлодке. Спустился он туда в акваланге АВМ-5 вместе с водолазами, чтобы показать им шпигаты, через которые можно было осушить носовые отсеки.

Спасение экипажа К-429 завершилось, в лодке остались четверо: начальник штаба капитан 1-го ранга А. А. Гусев, управляющий кораблем командир 379-го экипажа капитан 1-го ранга Н. М. Суворов, старший механик 379-го экипажа капитан 2-го ранга Б. Е. Лиховозов и заместитель командира 379-го экипажа по политчасти капитан 2-го ранга И. Пузик.

В течение двух суток они подготовили морально, обучили, натренировали и выпустили из затонувшего корабля 98 подводников. Теперь пришел их черед.

Определили очередность: замполит, стармех Кто пойдет наверх третьим? Ни один из каперангов не желал опередить другого, каждый обосновывал свое право оставить корабль последним.

Последними с подводной лодки уходили командир корабля Николай Суворов и принявший на себя командование Алексей Гусев. Они затопили отсек и через торпедные аппараты вышли на поверхность.

Следствие

Всплывший на поверхность командир капитан 1 ранга Суворов под гидрокостюмом вынес наверх дифферентовочный журнал. Как только он попал на берег его вызван комдив Алкаев который попросил его подписать не подписанный «Журнал готовности корабля к выходу в море», и потом еще несколько бумажек Выручая начальство, командир подписывал все, по сути подписывал себе приговор (Вероятно начальство убедило Суворова, что спустит это дело «на тормозах», несмотря на то, что в «Акте расследования правительственной комиссии причин аварии крейсерской атомной подводной лодки с крылатыми ракетами «К-429» вина за катастрофу была возложена целиком на командира лодки прим.).

Спустя три месяца после аварии в Авачинском заливе, при шел приказ министра обороны: командира «К-429» отдать под суд. Подобные приказы во времена Андропова были равносильны приговору. Снова началось следствие. Велось оно весьма целена правленно: прежние следственные тома расшивались и сшивались заново, но уже без «неугодных» документов, которые вдруг «те рялись». Журнал дифферентовки, который командир вынес на груди, покидая лодку, «потеряли». Его обвиняли во всем те самые начальники, которых он покрывал, подписывая бумажки задним числом.

Как заметались следы должностного преступления хорошо видно из воспоминаний Героя Советского Союза, капитана 1-го ранга А.А. Гусева: «Я заявил о своем несогласии с выходом в море «К-429» с экипажем Н.М. Суворова. Однако вечером того же дня узнал, что план подписан, то есть утвержден начальником штаба флотилии контр-адмиралом О.Е. Ерофеевым. Я прибыл к Ерофееву и попробовал его убедить отменить решение, но получил ответ: «Ты что же Герой струсил?».

После этого я написал официальный рапорт на имя начальника флотилии о неготовности ПЛ к выходу в море и поставил гриф «Секретно». Один экземпляр отправил в штаб флотилии, второй закрыл в сейфе в своем кабинете... Я оказался среди спасенных членов экипажа К

Они в 90-е годы были списаны и утилизированы.

Если учесть, что АПЛ - атомная подводная лодка, то заголовок звучит нелепо.

2. Экипаж на проекте 670 - 100 человек.

3. 13 сентября 1985 года повторная авария с затоплением. И в 1987 её вывели нах из состава флота.