1430

1

Вот если совсем честно сказать, то сначала читать я не любил. Совершенно. Как читать научился, так класса до третьего, как минимум, точно.

Нет, читал, конечно. Но, что называется, из под палки. И по суровой необходимости. Уроки ведь делать приходилось, как ни крути. А вот книжки почитать – это нет. Не любил.

Сейчас это трудно представить, но не было ни интернета, ни гаджетов всяких. Был вернее один, который можно было слушать – радиоприемник или репродуктор. Репродуктор, он в отличии от радиоприемника в каждом, кстати, доме стоял. Была такая розетка в квартире, в которую вставлялась вилка типа электрической и, в зависимости от того, какой был этот самый репродуктор, можно было слушать одну программу или даже, например, три. Такие – трехпрограмные подключались еще и к сети.

И телевизор, конечно. Я помню еще времена, когда в телевизоре показывали всего две программы. Можете себе представить? Так-то!

В общем, основным источником информации было печатное слово. Конечно, в этом возрасте газеты меня мало интересовали. Даже «Пионерская правда». Хотя в те времена, на последней ее странице, публиковали всякие книжки. Иногда целиком, иногда отрывки. По принципу «продолжение следует». Сейчас это, может быть, и смешно. Но тогда…, просто представьте себе, например, повесть Василия Аксёнова «Мой дедушка – памятник», впервые опубликовал детский, пионерский журнал. «Костер». Так-то вот.

А зачиталось мне вот с чего. Случилось это в середине второго класса.

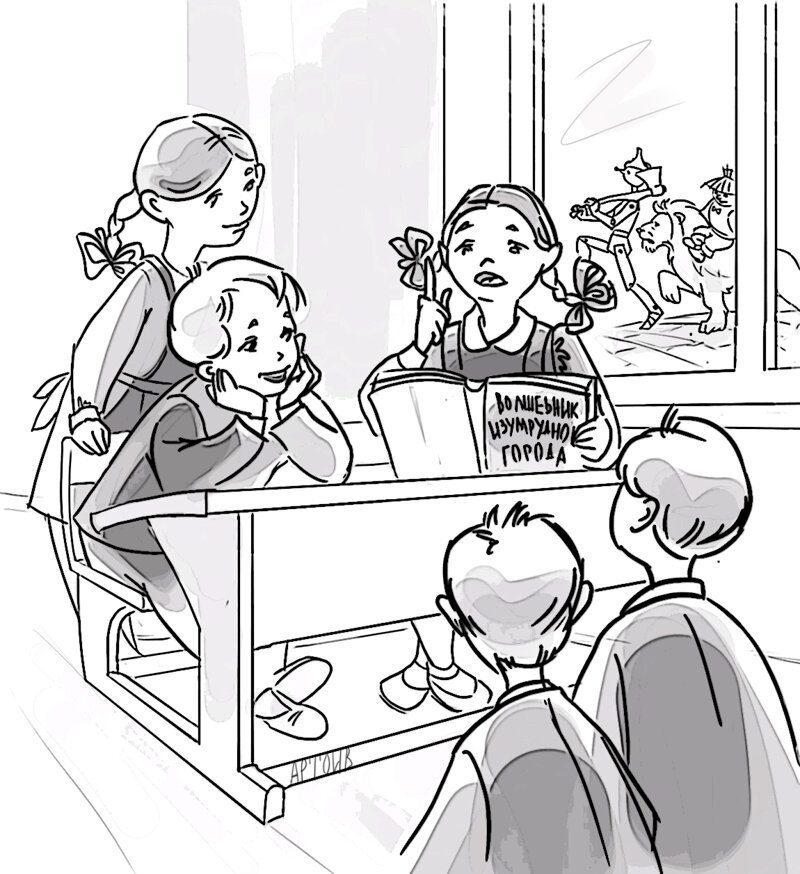

Тогда в младших классах был такой урок, назывался «Чтение». Наверное, если говорить сегодняшним языком – это «Литература»…, наверное. Но суть не в этом. Половину этого урока мы занимались, что называется «по программе», а потом… потом, была «читка вслух». Кто-то из ребят, кто читал лучше всех, или просто хорошо по очереди читал вслух книжку. И надо же такому случиться, что начали мы читать вслух всем классом со сказки Волкова «Волшебник Изумрудного города». Знаете, это было такое нечто, что даже и описать сложно. Девочка, которая принесла эту книгу, моментально превратилась в героиню, практически, класса.

Многосерийность «продолжение следует» тогда, в принципе, существовала. Мы ждали зимних каникул, потому что «Четыре танкиста и собака», «Капитан Тэнкеш», показывали именно в это время. Но это – кино! Тут, что ни делай, а все равно – пока не покажут, ничего не узнаешь, что было дальше. А здесь-то источник информации – вот он. Но источник этот ничего не выдавал.

Ох, какие страсти кипели в области предположений «что будет дальше».

А сколько было радости, когда ближе к концу «Волшебник…», мы узнали, что есть продолжение. Это я про «Урфин Джюс и деревянные солдаты», «Семь подземных королей». К сожалению, следующей части в библиотеке этой девочки не было. Это уж мы сами потом прочитали. Ну а прочих частей этой сказки в те годы еще и написано не было.

Пойти и, например, купить эту книгу было просто невозможно. В магазинах их просто не было. Оставался вариант – библиотека. Но и там было все не просто.

Существовало такое понятие - очередь на "прочесть книгу". На все популярные книги, реально была запись? А большинство из них и вовсе дальше читального зала не уходили. Их можно было прочитать только там. Причем ты должен был прийти к строго определенному времени и книгу тебе выдавали от и до. И было, в общем, то, праздником, когда следующий соискатель вдруг не приходил, и книга оставалась у тебя в руках еще пару часов.

И вариант «дай почитать», тоже не проходил. Как правило, такие книги или не подлежали выносу из дома вообще, или могли быть даны только очень близким и доверенным. Вариант «заиграли книжку» в отношении таких, без преувеличения, редкостей мог быть осуществлен легко.

Но основным в деле «прочитать самому» было, конечно, умение читать и желание в этом деле совершенствоваться. Читать то нас уже научили к этому времени, а интерес к чтению, я про себя, пробудился у меня, благодаря именно вот этим почитушкам вслух.

Как-то незаметно возникло не просто желание, а сильное пристрастие.

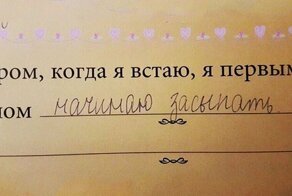

Читать я начал «запоем». Причем вот так, чтобы сесть за стол и почитать – такого не было. Читалось за едой, валяясь на диване, лежа в ванной и даже, извините при посещении мест, куда и короли ходят без свиты и охраны.А уж, что называется, «после отбоя» с фонариком, но под одеялом и вовсе превратилось в привычку. Причем, если книга попадалась интересная, то процесс этот мог затянуться до рассвета.

Даже на уроках ухитрялся читать. Да. Книга лежала на коленях, то есть сама книга верхней частью лежала в столе школьном, опираясь верней частью на полку для портфелей, а нижней на коленях. Колени приходилось поднимать, ноги чуть ли не на весу были. Зато в случае «палева», просто делалось движение вперед, и книга оказывалась в столе. Хотя случалось, что книгу учителя все-таки отбирали. Но, правда, после вразумления и обещания «Чесслово! Больше не буду» возвращалась после урока.

И чуть позже, в транспорте, наличие книги или журнала в руках стало просто обязательным. Причем неважно сидел или стоял.

Верите, я сам не понял, как оказался записанным в несколько библиотек. В нашем районе, например, в шаговой доступности, было их, библиотек, аж три!!! То есть сначала две, а чуть позже…. Вот тут я скажу вещь, в которую нынче поверить трудно, но так было. Недалеко от нас был магазин «Все для женщин». И в связи с открытием большого универсама «Минск», магазин этот переехал туда. А помещение, между прочим, оно занимало первый этаж семиподъездного дома, было отдано под Детскую Районную Библиотеку!!! Вот так!

Был там, то, что называлось «Абонемент» - это где книги выдавали «на дом». Сколько же времени я там провел, бродя между стеллажами! Каких только книг там не было. Помимо художественной литературы, огромное количество книг было на всякие прочие другие темы. И это, повторюсь, была одна из ТРЕХ библиотек, которые были именно в шаговой доступности от дома.

И в каждой из этих библиотек были еще и читальные залы. Помимо книг, там лежали подшивки всех журналов и газет, в общем, это называлось – периодическая печать, которые издавались в Союзе. Ну, или почти всех. По крайней мере, что называлось «центральной печатью» и относилось к «местной», т.е. издаваемой в РСФСР, было точно. А прочее, если было «очень надо», можно было заказать. Да!

В школах в то время практиковались мероприятия на тему «Мы живем в СССР» (могу ошибиться в названии). Суть была в том, что за классами закреплялись определенные республики. Мы «отвечали» за Белорусскую ССР. Периодически проводились конкурсы всякие между классами. Мы даже шили костюмы национальные, разучивали танцы, песни, готовили традиционные блюда. В классе был оформлен большой стенд об этой республике. И на этом стенде был раздел, так сказать, текущих новостей. Так вот – специально для нас, по нашей просьбе библиотека получала несколько газет и журналов из Белоруссии. Причем, мы просто пришли в библиотеку, попросили и все. Через неделю эта периодика появилась в читальном зале. Никаких там бумаг из школы, никаких официальных заявок и т.п. Таким образом, были представлены и прочие республики.

И никто никого не принуждал читать что-то строго определённое и т.п. Нет, на лето нам выдавали список рекомендуемой литературы, но книги эти, как правило, относились к понятию «по программе» предстоящей в новом учебном году. Хотя я не помню, каких то особенных проверок – «прочитал – не прочитал».

И, знаете, лозунг «Книга – лучший подарок», был не пустым звуком. Хорошая, а уж какая-то «редкая», не в смысле цены, а в смысле ценности «просто так не купить», действительно была лучшим подарком. Помню, мне подарили «Незнайку на луне». Цена ей была – копейки, но ценность была огромной. До дыр зачитали.

Вот так вот. Хотите, верьте – хотите, нет!

Сейчас это трудно представить, но не было ни интернета, ни гаджетов всяких. Был вернее один, который можно было слушать – радиоприемник или репродуктор. Репродуктор, он в отличии от радиоприемника в каждом, кстати, доме стоял. Была такая розетка в квартире, в которую вставлялась вилка типа электрической и, в зависимости от того, какой был этот самый репродуктор, можно было слушать одну программу или даже, например, три. Такие – трехпрограмные подключались еще и к сети.

И телевизор, конечно. Я помню еще времена, когда в телевизоре показывали всего две программы. Можете себе представить? Так-то!

В общем, основным источником информации было печатное слово. Конечно, в этом возрасте газеты меня мало интересовали. Даже «Пионерская правда». Хотя в те времена, на последней ее странице, публиковали всякие книжки. Иногда целиком, иногда отрывки. По принципу «продолжение следует». Сейчас это, может быть, и смешно. Но тогда…, просто представьте себе, например, повесть Василия Аксёнова «Мой дедушка – памятник», впервые опубликовал детский, пионерский журнал. «Костер». Так-то вот.

А зачиталось мне вот с чего. Случилось это в середине второго класса.

Тогда в младших классах был такой урок, назывался «Чтение». Наверное, если говорить сегодняшним языком – это «Литература»…, наверное. Но суть не в этом. Половину этого урока мы занимались, что называется «по программе», а потом… потом, была «читка вслух». Кто-то из ребят, кто читал лучше всех, или просто хорошо по очереди читал вслух книжку. И надо же такому случиться, что начали мы читать вслух всем классом со сказки Волкова «Волшебник Изумрудного города». Знаете, это было такое нечто, что даже и описать сложно. Девочка, которая принесла эту книгу, моментально превратилась в героиню, практически, класса.

Многосерийность «продолжение следует» тогда, в принципе, существовала. Мы ждали зимних каникул, потому что «Четыре танкиста и собака», «Капитан Тэнкеш», показывали именно в это время. Но это – кино! Тут, что ни делай, а все равно – пока не покажут, ничего не узнаешь, что было дальше. А здесь-то источник информации – вот он. Но источник этот ничего не выдавал.

Ох, какие страсти кипели в области предположений «что будет дальше».

А сколько было радости, когда ближе к концу «Волшебник…», мы узнали, что есть продолжение. Это я про «Урфин Джюс и деревянные солдаты», «Семь подземных королей». К сожалению, следующей части в библиотеке этой девочки не было. Это уж мы сами потом прочитали. Ну а прочих частей этой сказки в те годы еще и написано не было.

Пойти и, например, купить эту книгу было просто невозможно. В магазинах их просто не было. Оставался вариант – библиотека. Но и там было все не просто.

Существовало такое понятие - очередь на "прочесть книгу". На все популярные книги, реально была запись? А большинство из них и вовсе дальше читального зала не уходили. Их можно было прочитать только там. Причем ты должен был прийти к строго определенному времени и книгу тебе выдавали от и до. И было, в общем, то, праздником, когда следующий соискатель вдруг не приходил, и книга оставалась у тебя в руках еще пару часов.

И вариант «дай почитать», тоже не проходил. Как правило, такие книги или не подлежали выносу из дома вообще, или могли быть даны только очень близким и доверенным. Вариант «заиграли книжку» в отношении таких, без преувеличения, редкостей мог быть осуществлен легко.

Но основным в деле «прочитать самому» было, конечно, умение читать и желание в этом деле совершенствоваться. Читать то нас уже научили к этому времени, а интерес к чтению, я про себя, пробудился у меня, благодаря именно вот этим почитушкам вслух.

Как-то незаметно возникло не просто желание, а сильное пристрастие.

Читать я начал «запоем». Причем вот так, чтобы сесть за стол и почитать – такого не было. Читалось за едой, валяясь на диване, лежа в ванной и даже, извините при посещении мест, куда и короли ходят без свиты и охраны.А уж, что называется, «после отбоя» с фонариком, но под одеялом и вовсе превратилось в привычку. Причем, если книга попадалась интересная, то процесс этот мог затянуться до рассвета.

Даже на уроках ухитрялся читать. Да. Книга лежала на коленях, то есть сама книга верхней частью лежала в столе школьном, опираясь верней частью на полку для портфелей, а нижней на коленях. Колени приходилось поднимать, ноги чуть ли не на весу были. Зато в случае «палева», просто делалось движение вперед, и книга оказывалась в столе. Хотя случалось, что книгу учителя все-таки отбирали. Но, правда, после вразумления и обещания «Чесслово! Больше не буду» возвращалась после урока.

И чуть позже, в транспорте, наличие книги или журнала в руках стало просто обязательным. Причем неважно сидел или стоял.

Верите, я сам не понял, как оказался записанным в несколько библиотек. В нашем районе, например, в шаговой доступности, было их, библиотек, аж три!!! То есть сначала две, а чуть позже…. Вот тут я скажу вещь, в которую нынче поверить трудно, но так было. Недалеко от нас был магазин «Все для женщин». И в связи с открытием большого универсама «Минск», магазин этот переехал туда. А помещение, между прочим, оно занимало первый этаж семиподъездного дома, было отдано под Детскую Районную Библиотеку!!! Вот так!

Был там, то, что называлось «Абонемент» - это где книги выдавали «на дом». Сколько же времени я там провел, бродя между стеллажами! Каких только книг там не было. Помимо художественной литературы, огромное количество книг было на всякие прочие другие темы. И это, повторюсь, была одна из ТРЕХ библиотек, которые были именно в шаговой доступности от дома.

И в каждой из этих библиотек были еще и читальные залы. Помимо книг, там лежали подшивки всех журналов и газет, в общем, это называлось – периодическая печать, которые издавались в Союзе. Ну, или почти всех. По крайней мере, что называлось «центральной печатью» и относилось к «местной», т.е. издаваемой в РСФСР, было точно. А прочее, если было «очень надо», можно было заказать. Да!

В школах в то время практиковались мероприятия на тему «Мы живем в СССР» (могу ошибиться в названии). Суть была в том, что за классами закреплялись определенные республики. Мы «отвечали» за Белорусскую ССР. Периодически проводились конкурсы всякие между классами. Мы даже шили костюмы национальные, разучивали танцы, песни, готовили традиционные блюда. В классе был оформлен большой стенд об этой республике. И на этом стенде был раздел, так сказать, текущих новостей. Так вот – специально для нас, по нашей просьбе библиотека получала несколько газет и журналов из Белоруссии. Причем, мы просто пришли в библиотеку, попросили и все. Через неделю эта периодика появилась в читальном зале. Никаких там бумаг из школы, никаких официальных заявок и т.п. Таким образом, были представлены и прочие республики.

И никто никого не принуждал читать что-то строго определённое и т.п. Нет, на лето нам выдавали список рекомендуемой литературы, но книги эти, как правило, относились к понятию «по программе» предстоящей в новом учебном году. Хотя я не помню, каких то особенных проверок – «прочитал – не прочитал».

И, знаете, лозунг «Книга – лучший подарок», был не пустым звуком. Хорошая, а уж какая-то «редкая», не в смысле цены, а в смысле ценности «просто так не купить», действительно была лучшим подарком. Помню, мне подарили «Незнайку на луне». Цена ей была – копейки, но ценность была огромной. До дыр зачитали.

Вот так вот. Хотите, верьте – хотите, нет!

Ссылки по теме:

- Люди делятся своими детскими фото и сравнивают, как они выглядели тогда и сейчас

- Родившись в России, вы выбрали уровень "hard"

- Прощай молодость, или Как правильно организовать выпускной в саду

- 20 ностальгических снимков русской деревни, возвращающих в детство

- 20 записей из детских личных дневников, которые никто не должен был видеть

реклама

Был записан в трёх библиотеках. В каждой можно было взять не более 7 книг. Итого 21 в неделю

а потом стало некогда читать - учеба... и как-то отвыклось...

Прежде всего что какие-то дяди во власти принимали решение - что именно требуется народу, вот они знали это лучше чем тот самый простой народ. Поэтому макулатуры печаталось достаточно много, книжные магазины были заполнены никому не нужной литературой. Причем тут огромную роль играл Союз Писателей, кторый издавал именно своих членов, прежде всего тех, кто знал как пробиться. Ну и в итоге Стругацкие получали тиражи, сопоставимые с совершенно неинтеренсыми авторами...

Далее, очень многие книги не совсем подходили по идеологичексим соображениям (и опять же такие же дяди ршали - что подходит, а что нет). В свое время мой отец еще ребенком переезжал из территории, которая в 1945м отошла к Польше (Западная Беларусь), в СССР, так у него на границе отобрали все до одной книги, даже не пытаясь разобраться что именно там было (у него же была только художественная литература). Книга - это оружие, и ее сильно боялись.

Наконец, в случае плановой экономики совсем не рынок решал сколько именно будет бумаги и книг, так что был еще и верхний предел.

Но ведь во многом благодаря этим ограничениям книга стала показателем статуса, при этом было неплохо ее и прочитать... Так что даже в минусах был некоторый плюс. Вспоминается миниатюра Райкина про дефицит.

Я могу понять ограниченные ресурсы, я могу понять некоторый разумный протекционизм в отношении своих писателей, я даже могу понять определенный заслон на пути пошлости, я мог бы понять до какой-то степени ограничения на явный антисоветизм (наверно, не стоило печатать книги о Джеймсе Бонде, хотя антисоветизм в них у меня вызывал больше смеха, он был такой дешевый) - но не почти полное ограждене меня от мировой литературы!

Сейчас хлынул во многом мусор, согласен, но мусор был и во времена СССР, только тогда тот мусор игнорировали, он был неинтересен, а нынешний мусор порой продается... Проблема в том, что сейчас во всем мире читать не престижно, не статусно - вот и уходит все это... (Это я о "пользе дифицита").

по той же схеме в "придворной" районной библиотеке к печатному слову припадал))