1088

3

29 октября 1955 года в Северной бухте Севастополя затонул флагман черноморской эскадры советского военно-морского флота линкор "Новороссийск". Погибли более 600 моряков. Согласно официальной версии, под днищем корабля взорвалась старая донная немецкая мина. Но существуют и другие версии, неофициальные, но очень популярные - якобы ответственность за гибель "Новороссийска" несут итальянские, английские и даже советские диверсанты.

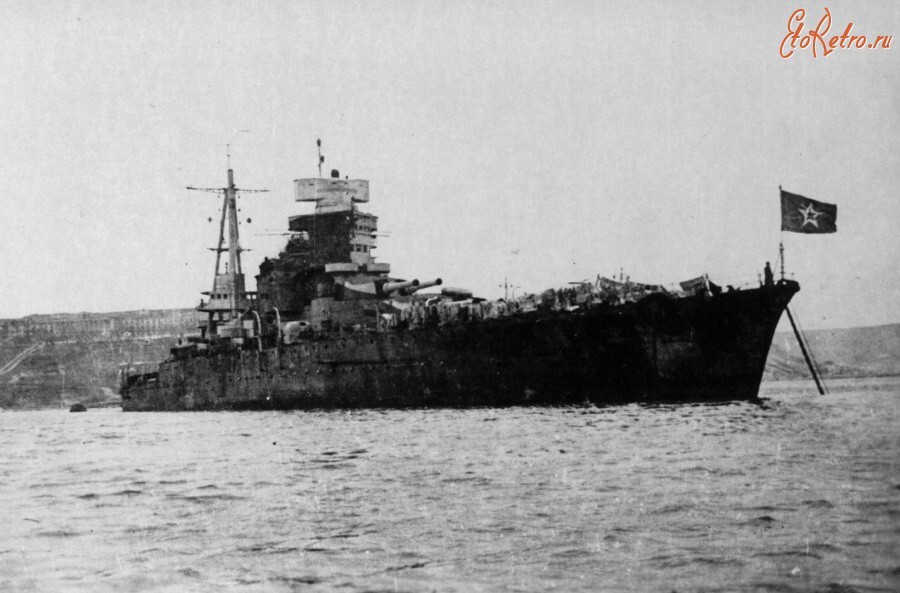

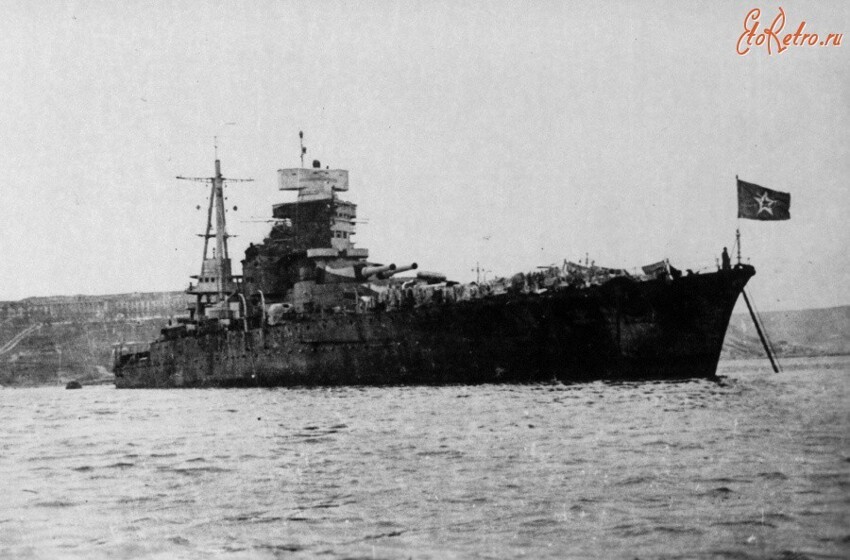

На момент гибели линейному кораблю "Новороссийск" исполнилось 44 года - срок для корабля почтенный. Большую часть своей жизни линкор носил другое имя - "Джулио Чезаре" ("Юлий Цезарь"), плавая под флагом итальянских ВМС. Он был заложен в Генуе летом 1910 года и спущен на воду в 1915 году. В Первой мировой войне линкор участия не принимал, в 1920-х годах использовался как учебный корабль для подготовки морских артиллеристов.

9 декабря 1948 года "Джулио Чезаре" покинул порт Таранто и 15 декабря прибыл в албанский порт Влера. 3 февраля 1949 года в этом порту состоялась передача линкора советской комиссии, возглавляемой контр-адмиралом Левченко. 6 февраля над кораблем подняли военно-морской флаг СССР, а еще через две недели он вышел в Севастополь, прибыв на свою новую базу 26 февраля. Приказом по Черноморскому флоту от 5 марта 1949 года линкору присвоили название "Новороссийск".

9 декабря 1948 года "Джулио Чезаре" покинул порт Таранто и 15 декабря прибыл в албанский порт Влера. 3 февраля 1949 года в этом порту состоялась передача линкора советской комиссии, возглавляемой контр-адмиралом Левченко. 6 февраля над кораблем подняли военно-морской флаг СССР, а еще через две недели он вышел в Севастополь, прибыв на свою новую базу 26 февраля. Приказом по Черноморскому флоту от 5 марта 1949 года линкору присвоили название "Новороссийск".

С 1949 по 1955 год линкор восемь раз находился в заводском ремонте. На нем установили 24 спаренные установки советских 37-мм зенитных автоматов, новые радиолокационные станции, средства радиосвязи и внутрикорабельной связи. Также заменили итальянские турбины на новые, изготовленные на Харьковском заводе. В мае 1955 года "Новороссийск" вошел в строй ЧФ и до конца октября несколько раз выходил в море, отрабатывая задачи по боевой подготовке.

28 октября 1955 года линкор вернулся из последнего похода и занял место в Северной бухте на "линкорной бочке" в районе Морского Госпиталя, примерно в 110 метрах от берега. Глубина воды там составляла 17 метров воды и еще около 30 метров вязкого ила.

Взрыв

На момент взрыва командир линкора капитан 1 ранга Кухта находился в отпуске. Обязанности его исполнял старший помощник капитан 2 ранга Хуршудов. Согласно штатному расписанию, на линкоре находились 68 офицеров, 243 старшины, 1231 матрос. После того как "Новороссийск" ошвартовался, часть экипажа съехала в увольнение. На борту оставались более полутора тысяч человек: часть экипажа и новое пополнение (200 человек), курсанты морских училищ и солдаты, накануне прибывшие на линкор.

29 октября в 01:31 по московскому времени под корпусом корабля с правого борта в носу раздался мощный взрыв. По оценкам специалистов, его сила была эквивалентна взрыву 1000-1200 килограммов тринитротолуола. С правого борта в подводной части корпуса образовалась пробоина площадью более 150 квадратных метров, а с левого борта и вдоль киля - вмятина со стрелкой прогиба от 2-х до 3-х метров. Общая площадь повреждений подводной части корпуса составляла около 340 квадратных метров на участке длиной 22 метра. В образовавшуюся пробоину хлынула забортная вода, и через 3 минуты возник дифферент в 3-4 градуса и крен в 1-2 градуса на правый борт.

В 01:40 о случившемся сообщили командующему флотом. К 02:00, когда крен на правый борт достиг 1,5 градуса, начальник оперативного управления флота капитан 1 ранга Овчаров приказал "буксировать корабль на мелкое место", и подошедшие буксиры развернули его кормой к берегу.

К этому времени на линкор прибыли командующий Черноморским флотом вице-адмирал В.А.Пархоменко, начальник штаба флота вице-адмирал С.Е.Чурсин, член Военного Совета вице-адмирал Н.М.Кулаков, исполняющий обязанности командующего эскадрой контр-адмирал Н.И.Никольский, начальник штаба эскадры контр-адмирал А.И.Зубков, командир дивизии крейсеров контр-адмирал С.М.Лобов, начальник Политуправления флота контр-адмирал Б.Т. Калачев и еще 28 старших офицеров штаба.

В 02:32 обнаружился крен на левый борт. К 03:30 на палубе выстроилось около 800 ничем не занятых моряков, у борта линкора стояли спасательные суда. Никольский предложил перевести на них матросов, но получил категорический отказ Пархоменко. В 03:50 крен на левый борт достиг 10-12 градусов, при этом буксиры продолжали тянуть линкор влево. Спустя 10 минут крен возрос до 17 градусов, тогда как критическими были 20. Никольский вновь попросил у Пархоменко и Кулакова разрешения эвакуировать незанятых борьбой за живучесть моряков и опять получил отказ.

"Новороссийск" стал опрокидываться кверху днищем. Несколько десятков человек успели перебраться в шлюпки и на соседние корабли, но сотни моряков посыпались с палубы в воду. Многие остались внутри гибнущего линкора. Как потом объяснял адмирал Пархоменко, он "не счел возможным заблаговременно приказать личному составу оставить корабль, так как до последних минут надеялся, что корабль будет спасен, и не было мысли, что он погибнет". Эта надежда стоила жизни сотням людей, которые, упав в воду, были накрыты корпусом линкора.

К 04:14 "Новороссийск", принявший более 7 тысяч тонн воды, накренился до роковых 20 градусов, качнулся вправо, столь же неожиданно повалился влево и лег на борт. В таком положении он оставался несколько часов, уперевшись в твердый грунт мачтами. В 22:00 29 октября корпус полностью исчез под водой.

Всего при катастрофе погибло 609 человек, включая аварийные партии с других кораблей эскадры. Непосредственно в результате взрыва и затопления носовых отсеков погибли от 50 до 100 человек. Остальные погибли при опрокидывании линкора и после него. Своевременной эвакуации личного состава организовано не было. Большинство моряков остались внутри корпуса. Часть из них длительное время держались в воздушных подушках отсеков, но спасти удалось лишь девять человек: семь вышли через прорезанную в кормовой части днища горловину спустя пять часов после опрокидывания, и еще двух вывели через 50 часов водолазы. По воспоминаниям водолазов, замурованные и обреченные на смерть моряки пели "Варяга". Только к 1 ноября водолазы перестали слышать стуки.

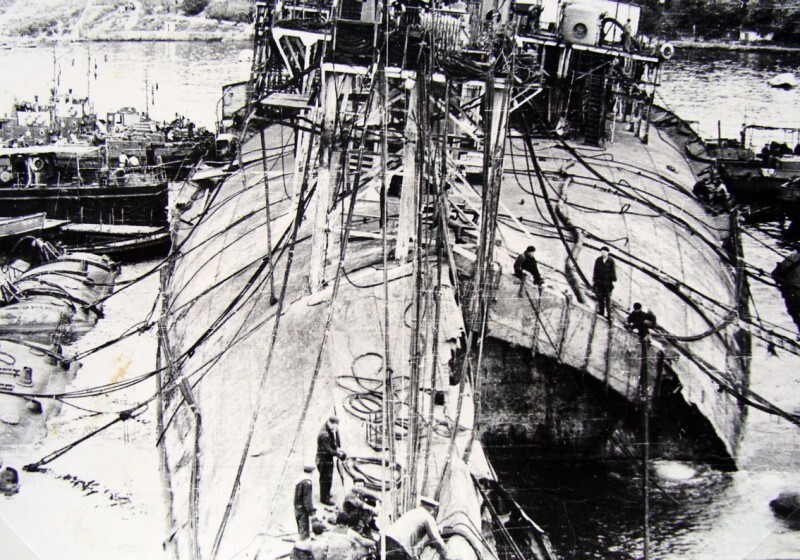

Летом 1956 года экспедиция особого назначения "ЭОН-35" приступила к подъему линкора методом продувания. Подготовка к подъему была полностью завершена к концу апреля 1957 года. Генеральную продувку начали с утра 4 мая и в тот же день завершили подъем. Корабль всплыл кверху килем 4 мая 1957 года, а 14 мая его отвели в Казачью бухту, где и перевернули. При подъеме корабля вывалилась третья башня главного калибра, которую пришлось поднимать отдельно. Корабль был разобран на металл и передан на завод "Запорожсталь".

Выводы комиссии

Причиной катастрофы, был назван "внешний подводный взрыв (неконтактный, донный) заряда с тротиловым эквивалентом 1000-1200 кг". Наиболее вероятным признали взрыв немецкой магнитной мины, оставшейся на грунте после Великой Отечественной войны.

Что же касается ответственности, то прямыми виновниками гибели значительного количества людей и линкора "Новороссийск" были названы командующий Черноморским флотом вице-адмирал Пархоменко, и.о. командующего эскадрой контр-адмирал Никольский и и.о. командира линкора капитан 2 ранга Хуршудов. Комиссия отметила, что прямую ответственность за катастрофу с линкором "Новороссийск" и особенно за гибель людей несет также и член Военного совета Черноморского флота вице-адмирал Кулаков.

Но несмотря на суровые выводы, дело ограничилось тем, что командира линкора Кухту понизили в звании и отправили в запас. Также были сняты с должности и понижены в звании: командир дивизии охраны водного района контр-адмирал Галицкий, и.о. командующий эскадрой Никольский и член Военного совета Кулаков. Через полтора года они были восстановлены в званиях. Командующему флотом вице-адмиралу Виктору Пархоменко был объявлен строгий выговор, а 8 декабря 1955 года он был снят с должности. Никаких судебных действий в отношении него не производилось. В 1956 году был снят с должности командующий ВМФ СССР адмирал Н.Г.Кузнецов.

Комиссия также отметила, что "матросы, старшины и офицеры, а также офицеры, руководившие непосредственной борьбой за спасение корабля, - и.о. командира БЧ-5 т. Матусевич, командир дивизиона живучести т. Городецкий и помогавший им начальник технического управления флота т. Иванов умело и самоотверженно вели борьбу с поступавшей на корабль водой, хорошо знали каждый свое дело, проявляли инициативу, показали образцы мужества и подлинного героизма. Но все усилия личного состава были обесценены и сведены на нет преступно-легкомысленным, неквалифицированным и нерешительным командованием..."

В документах комиссии подробно говорилось о тех, кто должен был, но так и не сумел организовать спасение экипажа и корабля. Однако ни один из этих документов так и не дал прямого ответа на главный вопрос: что же стало причиной катастрофы?

Версия номер 1 - мина

Первоначальные версии - врыв бензосклада или артиллерийских погребов - были отметены практически сразу же. Емкости бензосклада на линкоре пустовали задолго до катастрофы. Что касается погребов, то если бы они рванули, от линкора вообще мало бы что осталось, причем на воздух взлетели бы еще и пять крейсеров, стоявших рядом. К тому же эту версию сразу опрокинули показания моряков, местом боевой службы которых являлась 2-я башня главного артиллерийского калибра, в районе которой линкор и получил пробоину. Было точно установлено, что 320-миллиметровые снаряды остались в целости и сохранности.

Осталось еще несколько версий: взрыв мины, торпедная атака подводной лодки и диверсия. После изучения обстоятельств больше всего голосов набрала минная версия. Что было вполне объяснимо - мины в севастопольских бухтах были не редкостью начиная со времен Гражданской войны. Бухты и рейд периодически очищались от мин с помощью тральщиков и водолазных команд. В 1941 году, при наступлении немецких армий на Севастополь, ВВС и ВМС Германии минировали акваторию и с моря, и с воздуха - мин разных типов и назначения было выставлено ими несколько сотен. Одни сработали еще в период боев, другие были извлечены и обезврежены уже после освобождения Севастополя в 1944 году. Позже севастопольские бухты и рейд регулярно протраливались и осматривались водолазными командами. Последнее такое комплексное обследование было проведено в 1951-1953 годах. В 1956-1958 годах, уже после взрыва линкора, в Севастопольской бухте обнаружили еще 19 немецких донных мин, в том числе три - на расстоянии менее 50 метров от места гибели линкора.

В пользу минной версии говорили и показания водолазов. Как свидетельствовал командир отделения Кравцов: "Концы обшивки пробоины загнуты вовнутрь. По характеру пробоины, заусенцам от обшивки, взрыв был с внешней стороны корабля".

Версия номер 2 - итальянские боевые пловцы

В пользу этой версии говорило то, что прежде чем встать под красный флаг "Новороссийск" был итальянским кораблем. А самый грозный подводный спецназ во время Второй мировой войны, "10-я штурмовая флотилия", был у итальянцев, и командовал им князь Джунио Валерио Боргезе, убежденный антикоммунист, якобы публично поклявшийся после передачи линкора СССР отомстить за такое унижение Италии.

Выпускника Королевского военно-морского училища Валерио Боргезе ожидала блестящая карьера офицера-подводника, чему способствовали знатное происхождение и отличные показатели в учебе. Первая субмарина под командованием Боргезе была в составе итальянского легиона, который, в рамках помощи Франко, действовал против республиканского флота Испании. После этого князь получил под свое командование новую подводную лодку. Позже Валерио Боргезе прошел курс специальной подготовки в Германии на Балтийском море.

По возвращении в Италию Боргезе получил под свое командование самую современную подлодку "Шире". Благодаря умелым действиям командира подводная лодка возвращалась обратно на свою базу невредимой из каждого боевого похода. Операции итальянских подводников вызвали неподдельный интерес у короля Виктора Эммануила, который удостоил князя-подводника личной аудиенции.

После этого Боргезе было предложено создать первую в мире флотилию морских диверсантов-подводников. Для нее были созданы сверхмалые подводные лодки, специальные управляемые торпеды, пилотируемые взрывающиеся катера. 18 декабря 1941 года итальянцы на карликовых подводных лодках скрытно проникли в гавань Александрии и прикрепили магнитные взрывные устройства к днищам английских линкоров "Вэлиэнт" и "Куин Элизабет". Гибель этих кораблей позволила итальянскому флоту на долгое время перехватить в свои руки инициативу в боевых действиях на Средиземном море. Также "10-я штурмовая флотилия" принимала участие в осаде Севастополя, базируясь в портах Крыма.

Теоретически, иностранный подводный крейсер мог доставить боевых пловцов на максимально близкое к Севастополю расстояние, чтобы те осуществили диверсию. С учетом боевого потенциала первоклассных итальянских аквалангистов, пилотов малых подлодок и управляемых торпед, а также принимая во внимание разгильдяйство в вопросах охраны главной базы Черноморского флота, версия о подводных диверсантах выглядит убедительно.

Версия 3 - английские диверсанты

Вторым подразделением мира, способным на подобную диверсию, была 12-я флотилия Военно-морских сил Великобритании. Командовал ею на то время капитан 2 ранга Лайонел Крэбб, также человек-легенда. В годы Второй мировой войны он руководил обороной британской военно-морской базы Гибралтар от итальянских боевых пловцов и по праву сам считался одним из лучших подводных диверсантов британского флота. Крэбб лично знал многих итальянцев из 10-й флотилии. К тому же после войны пленные итальянские боевые пловцы консультировали специалистов из 12-й флотилии.

В пользу этой версии выдвигается следующий аргумент - будто бы советское командование хотело оснастить "Новороссийск" ядерным оружием. Атомной бомбой СССР обладал с 1949 года, но морских средств применения ядерного оружия тогда не было. Решением могли стать только морские крупнокалиберные пушки, стреляющие тяжелыми снарядами на большое расстояние. Итальянский линкор для этой цели подходил идеально. Великобритания, представляющая собой остров, в этом случае оказывалась наиболее уязвимой мишенью для советских ВМС. В случае применения атомных взрывных устройств возле западного побережья Англии, с учетом розы ветров, которые в тех краях круглый год дуют на восток, радиационному заражению подверглась бы вся страна.

И еще один факт - в конце октября 1955 года британская средиземноморская эскадра проводила маневры в Эгейском и Мраморном морях.

Запоздавшие награды

На основании доклада правительственной комиссии командованием Черноморского флота в ноябре 1955 года исполняющему обязанности главкома ВМФ СССР адмиралу Горшкову были отправлены представления о награждении орденами и медалями всех погибших вместе с линкором моряков. К наградам были представлены также 117 человек из числа тех, кто уцелел при взрыве, моряков с других кораблей, пришедших на помощь "Новороссийску", а также водолазы и врачи, отличившиеся в ходе спасательных работ. В Севастополь, в штаб флота, доставили необходимое количество наград. Но награждение так и не состоялось. Лишь через сорок лет выяснилось, что на представлении рукой начальника управления кадров ВМФ той поры была сделана пометка: "Адмирал т. Горшков не считает возможным выходить с таким предложением".

Только в 1996 году после неоднократных обращений ветеранов корабля правительство РФ дало соответствующие поручения Министерству обороны, ФСБ, Генпрокуратуре, Российскому государственному морскому историко-культурному центру и другим ведомствам. Главная военная прокуратура занялась проверкой материалов расследования, проводившегося в 1955 году. Засекреченные наградные листы на "новороссийцев" все это время хранились в Центральном военно-морском архиве. Выяснилось, что 6 моряков посмертно были представлены к высшей награде СССР - ордену Ленина, 64 (53 из них посмертно) - к ордену Красного Знамени, 10 (9 посмертно) - к орденам Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 191 (143 посмертно) - к ордену Красной Звезды, 448 моряков (391 посмертно) - к медалям "За отвагу", "За боевые заслуги", Ушакова и Нахимова.

Поскольку к тому времени уже не было ни государства, под военно-морским флагом которого погиб "Новороссийск", ни советских орденов, все "новороссийцы" были награждены орденами Мужества.

28 октября 1955 года линкор вернулся из последнего похода и занял место в Северной бухте на "линкорной бочке" в районе Морского Госпиталя, примерно в 110 метрах от берега. Глубина воды там составляла 17 метров воды и еще около 30 метров вязкого ила.

Взрыв

На момент взрыва командир линкора капитан 1 ранга Кухта находился в отпуске. Обязанности его исполнял старший помощник капитан 2 ранга Хуршудов. Согласно штатному расписанию, на линкоре находились 68 офицеров, 243 старшины, 1231 матрос. После того как "Новороссийск" ошвартовался, часть экипажа съехала в увольнение. На борту оставались более полутора тысяч человек: часть экипажа и новое пополнение (200 человек), курсанты морских училищ и солдаты, накануне прибывшие на линкор.

29 октября в 01:31 по московскому времени под корпусом корабля с правого борта в носу раздался мощный взрыв. По оценкам специалистов, его сила была эквивалентна взрыву 1000-1200 килограммов тринитротолуола. С правого борта в подводной части корпуса образовалась пробоина площадью более 150 квадратных метров, а с левого борта и вдоль киля - вмятина со стрелкой прогиба от 2-х до 3-х метров. Общая площадь повреждений подводной части корпуса составляла около 340 квадратных метров на участке длиной 22 метра. В образовавшуюся пробоину хлынула забортная вода, и через 3 минуты возник дифферент в 3-4 градуса и крен в 1-2 градуса на правый борт.

В 01:40 о случившемся сообщили командующему флотом. К 02:00, когда крен на правый борт достиг 1,5 градуса, начальник оперативного управления флота капитан 1 ранга Овчаров приказал "буксировать корабль на мелкое место", и подошедшие буксиры развернули его кормой к берегу.

К этому времени на линкор прибыли командующий Черноморским флотом вице-адмирал В.А.Пархоменко, начальник штаба флота вице-адмирал С.Е.Чурсин, член Военного Совета вице-адмирал Н.М.Кулаков, исполняющий обязанности командующего эскадрой контр-адмирал Н.И.Никольский, начальник штаба эскадры контр-адмирал А.И.Зубков, командир дивизии крейсеров контр-адмирал С.М.Лобов, начальник Политуправления флота контр-адмирал Б.Т. Калачев и еще 28 старших офицеров штаба.

В 02:32 обнаружился крен на левый борт. К 03:30 на палубе выстроилось около 800 ничем не занятых моряков, у борта линкора стояли спасательные суда. Никольский предложил перевести на них матросов, но получил категорический отказ Пархоменко. В 03:50 крен на левый борт достиг 10-12 градусов, при этом буксиры продолжали тянуть линкор влево. Спустя 10 минут крен возрос до 17 градусов, тогда как критическими были 20. Никольский вновь попросил у Пархоменко и Кулакова разрешения эвакуировать незанятых борьбой за живучесть моряков и опять получил отказ.

"Новороссийск" стал опрокидываться кверху днищем. Несколько десятков человек успели перебраться в шлюпки и на соседние корабли, но сотни моряков посыпались с палубы в воду. Многие остались внутри гибнущего линкора. Как потом объяснял адмирал Пархоменко, он "не счел возможным заблаговременно приказать личному составу оставить корабль, так как до последних минут надеялся, что корабль будет спасен, и не было мысли, что он погибнет". Эта надежда стоила жизни сотням людей, которые, упав в воду, были накрыты корпусом линкора.

К 04:14 "Новороссийск", принявший более 7 тысяч тонн воды, накренился до роковых 20 градусов, качнулся вправо, столь же неожиданно повалился влево и лег на борт. В таком положении он оставался несколько часов, уперевшись в твердый грунт мачтами. В 22:00 29 октября корпус полностью исчез под водой.

Всего при катастрофе погибло 609 человек, включая аварийные партии с других кораблей эскадры. Непосредственно в результате взрыва и затопления носовых отсеков погибли от 50 до 100 человек. Остальные погибли при опрокидывании линкора и после него. Своевременной эвакуации личного состава организовано не было. Большинство моряков остались внутри корпуса. Часть из них длительное время держались в воздушных подушках отсеков, но спасти удалось лишь девять человек: семь вышли через прорезанную в кормовой части днища горловину спустя пять часов после опрокидывания, и еще двух вывели через 50 часов водолазы. По воспоминаниям водолазов, замурованные и обреченные на смерть моряки пели "Варяга". Только к 1 ноября водолазы перестали слышать стуки.

Летом 1956 года экспедиция особого назначения "ЭОН-35" приступила к подъему линкора методом продувания. Подготовка к подъему была полностью завершена к концу апреля 1957 года. Генеральную продувку начали с утра 4 мая и в тот же день завершили подъем. Корабль всплыл кверху килем 4 мая 1957 года, а 14 мая его отвели в Казачью бухту, где и перевернули. При подъеме корабля вывалилась третья башня главного калибра, которую пришлось поднимать отдельно. Корабль был разобран на металл и передан на завод "Запорожсталь".

Выводы комиссии

Причиной катастрофы, был назван "внешний подводный взрыв (неконтактный, донный) заряда с тротиловым эквивалентом 1000-1200 кг". Наиболее вероятным признали взрыв немецкой магнитной мины, оставшейся на грунте после Великой Отечественной войны.

Что же касается ответственности, то прямыми виновниками гибели значительного количества людей и линкора "Новороссийск" были названы командующий Черноморским флотом вице-адмирал Пархоменко, и.о. командующего эскадрой контр-адмирал Никольский и и.о. командира линкора капитан 2 ранга Хуршудов. Комиссия отметила, что прямую ответственность за катастрофу с линкором "Новороссийск" и особенно за гибель людей несет также и член Военного совета Черноморского флота вице-адмирал Кулаков.

Но несмотря на суровые выводы, дело ограничилось тем, что командира линкора Кухту понизили в звании и отправили в запас. Также были сняты с должности и понижены в звании: командир дивизии охраны водного района контр-адмирал Галицкий, и.о. командующий эскадрой Никольский и член Военного совета Кулаков. Через полтора года они были восстановлены в званиях. Командующему флотом вице-адмиралу Виктору Пархоменко был объявлен строгий выговор, а 8 декабря 1955 года он был снят с должности. Никаких судебных действий в отношении него не производилось. В 1956 году был снят с должности командующий ВМФ СССР адмирал Н.Г.Кузнецов.

Комиссия также отметила, что "матросы, старшины и офицеры, а также офицеры, руководившие непосредственной борьбой за спасение корабля, - и.о. командира БЧ-5 т. Матусевич, командир дивизиона живучести т. Городецкий и помогавший им начальник технического управления флота т. Иванов умело и самоотверженно вели борьбу с поступавшей на корабль водой, хорошо знали каждый свое дело, проявляли инициативу, показали образцы мужества и подлинного героизма. Но все усилия личного состава были обесценены и сведены на нет преступно-легкомысленным, неквалифицированным и нерешительным командованием..."

В документах комиссии подробно говорилось о тех, кто должен был, но так и не сумел организовать спасение экипажа и корабля. Однако ни один из этих документов так и не дал прямого ответа на главный вопрос: что же стало причиной катастрофы?

Версия номер 1 - мина

Первоначальные версии - врыв бензосклада или артиллерийских погребов - были отметены практически сразу же. Емкости бензосклада на линкоре пустовали задолго до катастрофы. Что касается погребов, то если бы они рванули, от линкора вообще мало бы что осталось, причем на воздух взлетели бы еще и пять крейсеров, стоявших рядом. К тому же эту версию сразу опрокинули показания моряков, местом боевой службы которых являлась 2-я башня главного артиллерийского калибра, в районе которой линкор и получил пробоину. Было точно установлено, что 320-миллиметровые снаряды остались в целости и сохранности.

Осталось еще несколько версий: взрыв мины, торпедная атака подводной лодки и диверсия. После изучения обстоятельств больше всего голосов набрала минная версия. Что было вполне объяснимо - мины в севастопольских бухтах были не редкостью начиная со времен Гражданской войны. Бухты и рейд периодически очищались от мин с помощью тральщиков и водолазных команд. В 1941 году, при наступлении немецких армий на Севастополь, ВВС и ВМС Германии минировали акваторию и с моря, и с воздуха - мин разных типов и назначения было выставлено ими несколько сотен. Одни сработали еще в период боев, другие были извлечены и обезврежены уже после освобождения Севастополя в 1944 году. Позже севастопольские бухты и рейд регулярно протраливались и осматривались водолазными командами. Последнее такое комплексное обследование было проведено в 1951-1953 годах. В 1956-1958 годах, уже после взрыва линкора, в Севастопольской бухте обнаружили еще 19 немецких донных мин, в том числе три - на расстоянии менее 50 метров от места гибели линкора.

В пользу минной версии говорили и показания водолазов. Как свидетельствовал командир отделения Кравцов: "Концы обшивки пробоины загнуты вовнутрь. По характеру пробоины, заусенцам от обшивки, взрыв был с внешней стороны корабля".

Версия номер 2 - итальянские боевые пловцы

В пользу этой версии говорило то, что прежде чем встать под красный флаг "Новороссийск" был итальянским кораблем. А самый грозный подводный спецназ во время Второй мировой войны, "10-я штурмовая флотилия", был у итальянцев, и командовал им князь Джунио Валерио Боргезе, убежденный антикоммунист, якобы публично поклявшийся после передачи линкора СССР отомстить за такое унижение Италии.

Выпускника Королевского военно-морского училища Валерио Боргезе ожидала блестящая карьера офицера-подводника, чему способствовали знатное происхождение и отличные показатели в учебе. Первая субмарина под командованием Боргезе была в составе итальянского легиона, который, в рамках помощи Франко, действовал против республиканского флота Испании. После этого князь получил под свое командование новую подводную лодку. Позже Валерио Боргезе прошел курс специальной подготовки в Германии на Балтийском море.

По возвращении в Италию Боргезе получил под свое командование самую современную подлодку "Шире". Благодаря умелым действиям командира подводная лодка возвращалась обратно на свою базу невредимой из каждого боевого похода. Операции итальянских подводников вызвали неподдельный интерес у короля Виктора Эммануила, который удостоил князя-подводника личной аудиенции.

После этого Боргезе было предложено создать первую в мире флотилию морских диверсантов-подводников. Для нее были созданы сверхмалые подводные лодки, специальные управляемые торпеды, пилотируемые взрывающиеся катера. 18 декабря 1941 года итальянцы на карликовых подводных лодках скрытно проникли в гавань Александрии и прикрепили магнитные взрывные устройства к днищам английских линкоров "Вэлиэнт" и "Куин Элизабет". Гибель этих кораблей позволила итальянскому флоту на долгое время перехватить в свои руки инициативу в боевых действиях на Средиземном море. Также "10-я штурмовая флотилия" принимала участие в осаде Севастополя, базируясь в портах Крыма.

Теоретически, иностранный подводный крейсер мог доставить боевых пловцов на максимально близкое к Севастополю расстояние, чтобы те осуществили диверсию. С учетом боевого потенциала первоклассных итальянских аквалангистов, пилотов малых подлодок и управляемых торпед, а также принимая во внимание разгильдяйство в вопросах охраны главной базы Черноморского флота, версия о подводных диверсантах выглядит убедительно.

Версия 3 - английские диверсанты

Вторым подразделением мира, способным на подобную диверсию, была 12-я флотилия Военно-морских сил Великобритании. Командовал ею на то время капитан 2 ранга Лайонел Крэбб, также человек-легенда. В годы Второй мировой войны он руководил обороной британской военно-морской базы Гибралтар от итальянских боевых пловцов и по праву сам считался одним из лучших подводных диверсантов британского флота. Крэбб лично знал многих итальянцев из 10-й флотилии. К тому же после войны пленные итальянские боевые пловцы консультировали специалистов из 12-й флотилии.

В пользу этой версии выдвигается следующий аргумент - будто бы советское командование хотело оснастить "Новороссийск" ядерным оружием. Атомной бомбой СССР обладал с 1949 года, но морских средств применения ядерного оружия тогда не было. Решением могли стать только морские крупнокалиберные пушки, стреляющие тяжелыми снарядами на большое расстояние. Итальянский линкор для этой цели подходил идеально. Великобритания, представляющая собой остров, в этом случае оказывалась наиболее уязвимой мишенью для советских ВМС. В случае применения атомных взрывных устройств возле западного побережья Англии, с учетом розы ветров, которые в тех краях круглый год дуют на восток, радиационному заражению подверглась бы вся страна.

И еще один факт - в конце октября 1955 года британская средиземноморская эскадра проводила маневры в Эгейском и Мраморном морях.

Запоздавшие награды

На основании доклада правительственной комиссии командованием Черноморского флота в ноябре 1955 года исполняющему обязанности главкома ВМФ СССР адмиралу Горшкову были отправлены представления о награждении орденами и медалями всех погибших вместе с линкором моряков. К наградам были представлены также 117 человек из числа тех, кто уцелел при взрыве, моряков с других кораблей, пришедших на помощь "Новороссийску", а также водолазы и врачи, отличившиеся в ходе спасательных работ. В Севастополь, в штаб флота, доставили необходимое количество наград. Но награждение так и не состоялось. Лишь через сорок лет выяснилось, что на представлении рукой начальника управления кадров ВМФ той поры была сделана пометка: "Адмирал т. Горшков не считает возможным выходить с таким предложением".

Только в 1996 году после неоднократных обращений ветеранов корабля правительство РФ дало соответствующие поручения Министерству обороны, ФСБ, Генпрокуратуре, Российскому государственному морскому историко-культурному центру и другим ведомствам. Главная военная прокуратура занялась проверкой материалов расследования, проводившегося в 1955 году. Засекреченные наградные листы на "новороссийцев" все это время хранились в Центральном военно-морском архиве. Выяснилось, что 6 моряков посмертно были представлены к высшей награде СССР - ордену Ленина, 64 (53 из них посмертно) - к ордену Красного Знамени, 10 (9 посмертно) - к орденам Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 191 (143 посмертно) - к ордену Красной Звезды, 448 моряков (391 посмертно) - к медалям "За отвагу", "За боевые заслуги", Ушакова и Нахимова.

Поскольку к тому времени уже не было ни государства, под военно-морским флагом которого погиб "Новороссийск", ни советских орденов, все "новороссийцы" были награждены орденами Мужества.

Памятник морякам линкора "Новороссийск" в Севастополе.

Еще крутые истории!

- Китаянка 20 раз фиктивно вышла замуж, чтобы помочь мужчинам успокоить родню

- Завидуйте молча: 17-летний парень бросил все ради женщины с четырьмя детьми

- 14 сильных фотографий, которые рассказывают об истории человечества

- В Бразилии дворник нашел новорожденную в мусорке и решил удочерить её

- Британка сделала ринопластику и бросила мужа, решив, что теперь «слишком хороша для него»

реклама

Поздравляю с подключением к Инету!

Выкладывай ещё!

и ерничать тут не надо