2218

18

Ах, зачем нас забрили в солдаты,

Угоняют на Дальний Восток?

Неужели я в том виноватый,

Что я вырос на лишний вершок?

Оторвет мне иль ноги, иль руки,

На носилках меня унесут.

И за все эти страшные муки

Крест Георгия мне поднесут…

Угоняют на Дальний Восток?

Неужели я в том виноватый,

Что я вырос на лишний вершок?

Оторвет мне иль ноги, иль руки,

На носилках меня унесут.

И за все эти страшные муки

Крест Георгия мне поднесут…

Это текст песни времен Русско-японской войны. Официально она была запрещена и распевалась солдатами “подпольно”. Но благодаря “жалостливому”, легко запоминающемуся напеву она быстро распространилась, легла, как говорится, на душу. История умалчивает, где и когда впервые услышал эту песню молодой штабс-трубач 7-го запасного кавалерийского полка Василий Агапкин.

×

Василий Иванович Агапкин родился в Михайловском районе, в селе Шанчерово, 3 февраля 1884 года в семье крестьянина-батрака. Рано осиротев, вместе с братьями и сёстрами был вынужден нищенствовать. В 10-летнем возрасте был зачислен музыкантским учеником в оркестр 308-го резервного Царёвского батальона. В 1906 году Василий Агапкин был призван на военную службу, в 16-й драгунский Тверской полк, стоявший под Тифлисом.

В декабре 1909 года, по окончании срока службы, Агапкин оказался в Тамбове. Там 12 января 1910 года он поступил на сверхсрочную службу штаб-трубачом в 7-й запасный кавалерийский полк, а с осени 1911 года без отрыва от службы стал заниматься в классе медных духовых инструментов Тамбовского музыкального училища.

Свой знаменитый марш Василий Агапкин написал в далеком 1912 году. Молодой, с залихватски подкрученными усами кавалерийский штаб-трубач листал газету «Тамбовский край». Среди рекламы заметил сводку — на Балканах началась война…

— Мама рассказывала: в тот вечер у папы было очень нехорошо на душе, — говорит дочь Агапкина, Аза Васильевна Свердлова. — Из кавалерийской академии все время забирали ребят — каждый день папа видел слезы жен. Пришел в плохом настроении, даже с мамой разговаривать не стал.

«Оставьте меня в покое!» — крикнул и закрылся в комнате. К утру марш был написан.

Марш этот знают, кажется, все. Он известен и любИм в Болгарии, Франции, Сербии, Польше и в Скандинавских странах. Однажды услышав, вряд ли забудешь эту музыку, где соединились грусть и ликование, скорбь и нежность… Имя марша – «Прощание славянки».

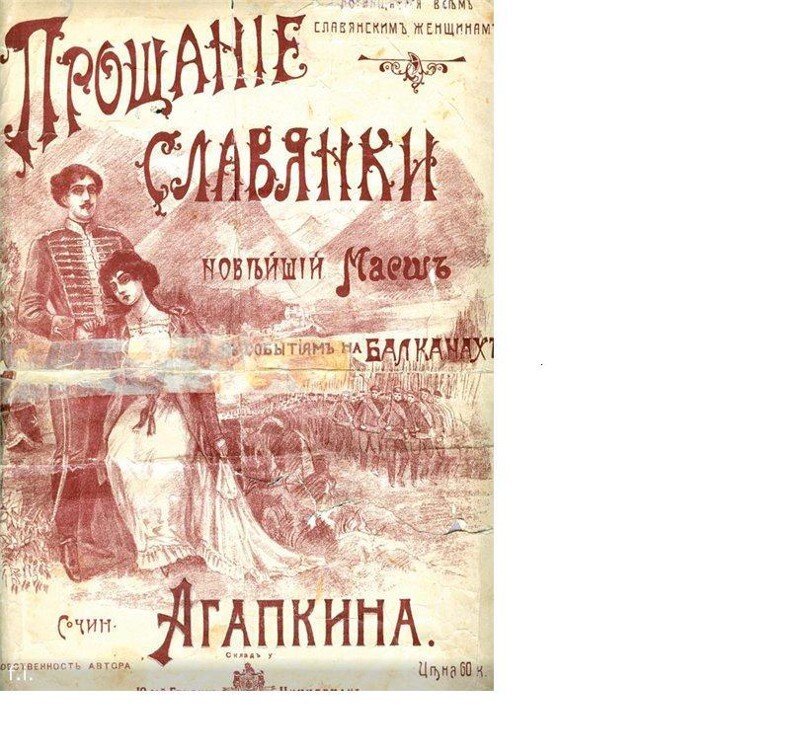

Марш состоял поначалу из двух частей, мелодической первоосновой которых послужили запев и припев упомянутой мной песни времен Русско-японской войны. В таком виде он и повез свое сочинение в Симферополь к известному военному капельмейстеру, композитору и нотоиздателю Якову Богораду. Тому марш понравился. Но в нем недоставало еще одной части — трио. Над ней пришлось потрудиться вдвоем. Богорад помог начинающему композитору записать клавир и оркестровал его детище. Вместе они придумали и название маршу — “Прощание славянки”. Там же, в Симферополе, марш был вскоре издан. На обложке этого первого издания — рисунок: молодая женщина прощается с воином, вдали видны Балканские горы, отряд солдат. И надпись: “Прощание славянки” — новейший марш к событиям на Балканах. Посвящается всем славянским женщинам. Сочинение Агапкина”.

— Мама рассказывала: в тот вечер у папы было очень нехорошо на душе, — говорит дочь Агапкина, Аза Васильевна Свердлова. — Из кавалерийской академии все время забирали ребят — каждый день папа видел слезы жен. Пришел в плохом настроении, даже с мамой разговаривать не стал.

«Оставьте меня в покое!» — крикнул и закрылся в комнате. К утру марш был написан.

Марш этот знают, кажется, все. Он известен и любИм в Болгарии, Франции, Сербии, Польше и в Скандинавских странах. Однажды услышав, вряд ли забудешь эту музыку, где соединились грусть и ликование, скорбь и нежность… Имя марша – «Прощание славянки».

Марш состоял поначалу из двух частей, мелодической первоосновой которых послужили запев и припев упомянутой мной песни времен Русско-японской войны. В таком виде он и повез свое сочинение в Симферополь к известному военному капельмейстеру, композитору и нотоиздателю Якову Богораду. Тому марш понравился. Но в нем недоставало еще одной части — трио. Над ней пришлось потрудиться вдвоем. Богорад помог начинающему композитору записать клавир и оркестровал его детище. Вместе они придумали и название маршу — “Прощание славянки”. Там же, в Симферополе, марш был вскоре издан. На обложке этого первого издания — рисунок: молодая женщина прощается с воином, вдали видны Балканские горы, отряд солдат. И надпись: “Прощание славянки” — новейший марш к событиям на Балканах. Посвящается всем славянским женщинам. Сочинение Агапкина”.

Впервые марш был исполнен в 1913 году на строевом смотре в Тамбове оркестром 7-го запасного кавалерийского полка, в котором служил Василий Агапкин. Партию первого корнет-а-пистона играл автор. Летом 1915-го киевская фирма граммофонной записи «Экстрафон» выпустила пластинку с «Прощанием славянки», а уже спустя несколько месяцев под марш Агапкина стали уходить на фронт русские войска. Популярность марша была фантастической, не сравнимой ни с какой другой военной мелодией: скоро его стали исполнять не только в союзных с Россией странах Антанты, но и во вражеских Германии, Австро-Венгрии, Болгарии. Поразительно: солдаты по обе стороны фронта уходили бить друг друга под одну и ту же музыку...

А в трагические годы Гражданской войны автор и его детище оказались по разные стороны фронта: Агапкин служил в Красной армии, а песнями на мотив его марша вдохновлялись в армиях Колчака и Врангеля, в Сибирской народной армии и Дроздовской дивизии.

А в трагические годы Гражданской войны автор и его детище оказались по разные стороны фронта: Агапкин служил в Красной армии, а песнями на мотив его марша вдохновлялись в армиях Колчака и Врангеля, в Сибирской народной армии и Дроздовской дивизии.

Из-за популярности в среде белогвардейцев марш на долгие годы оказался под неофициальным запретом.

При этом репрессии 1930-х счастливо миновали автора. Более того, Агапкин служил старшим капельмейстером Отдельной мотострелковой дивизии имени Дзержинского войск НКВД.

В 1938 году участвовал в работе комиссии по усовершенствованию музыкальной части боя часов Спасской башни.

При этом репрессии 1930-х счастливо миновали автора. Более того, Агапкин служил старшим капельмейстером Отдельной мотострелковой дивизии имени Дзержинского войск НКВД.

В 1938 году участвовал в работе комиссии по усовершенствованию музыкальной части боя часов Спасской башни.

Своеобразным звездным часом его биографии стал военный парад 7 ноября 1941 года в Москве, на Красной площади. Василию Ивановичу была оказана высокая честь дирижировать сводным духовым оркестром Московского гарнизона, провожая участников этого исторического парада с Красной площади прямо в бой.

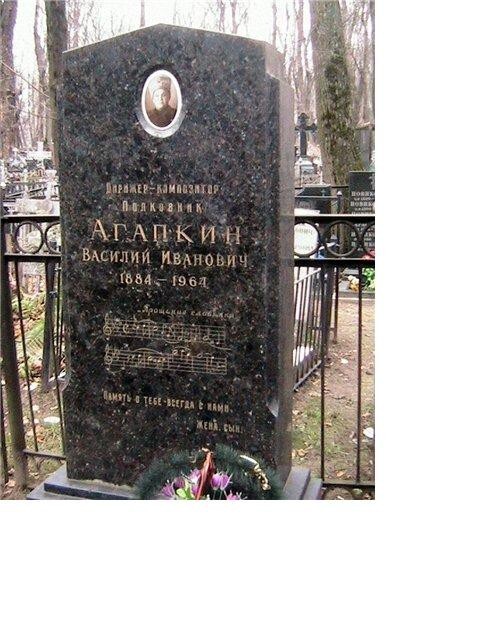

В качестве помощника главного дирижера полковник Агапкин участвовал и в Параде Победы 24 июня 1945 года. Его китель украшали орден Ленина, два ордена Боевого Красного знамени и медали.

А «реабилитировала» «Прощание славянки» замечательная кинокартина о войне – «Летят журавли». Есть там незабываемая сцена – проводы добровольцев. Напряжение последних секунд. Отчаяние. И в это мгновение оркестр грянул «Прощание славянки». Под звуки старого военного марша по обеим сторонам улицы вместе с движущейся колонной добровольцев с криком, плачем, махая шапками, платками, бегут провожающие…

Марш этот звучал потом и в «Белорусском вокзале», и в «Великой Отечественной», и во многих других фильмах, спектаклях и телевизионных передачах. Его фонограмму задним числом «подложили» и под документальные съемки того самого парада 1941 года на Красной площади, во время которого марш не звучал. Но теперь в сознании миллионов людей эта пронзительная музыка уже навсегда слилась с легендарным героическим временем.

Восемьдесят лет прожил автор бессмертного марша, отдав более шестидесяти из них военной музыке.

Еще крутые истории!

- Завидуйте молча: 17-летний парень бросил все ради женщины с четырьмя детьми

- 14 сильных фотографий, которые рассказывают об истории человечества

- В Бразилии дворник нашел новорожденную в мусорке и решил удочерить её

- Британка сделала ринопластику и бросила мужа, решив, что теперь «слишком хороша для него»

- Китаянка 20 раз фиктивно вышла замуж, чтобы помочь мужчинам успокоить родню

реклама

Напрасно слез не лей,

А только крепче, обними и поцелуй

Когда сойдем мы с кораблей...

Коммунисты поймали парнишку,

Потащили в свое КГБ.

"Ты скажи нам, кто дал тебе книжку,

Руководство к подпольной борьбе?

Ты зачем совершал преступленья,

Клеветал на наш ленинский строй!"

"Срать хотел я на вашего Ленина", -

Отвечает им юный герой.

Пусть мне очередь в лагерь настала,

Лагерей и тюрьмы не боюсь.

Скоро стая акул капитала

Растерзает советский союз.

И свободного общества образ

Скоро всем нам откроет глаза.

"И да здравствует частная собственность!" -

Он, зардевшись, в лицо им сказал.

Машинистка-подпольщица Клава

Горько плачет во мраке ночей,

Вспоминая, как парень кудрявый,

Пролетарских клеймил палачей.

Песня-искра родилась в народе,

Пой-гори, никогда не сгорай!

Парня этого звали Володя,

Он вчера попросился в Израиль.

(и второй вариант окончания, тоже авторский:

Парня звали Ульянов Володя

Он сегодня уехал в Израиль.)

Написано в 1969 году, впервые опубликовано в журнале "Континент" в Париже в начале 1980-х.

→ http://songspro.ru/2/BG/tekst-pesni-Kommunisty-Poymali-Parnishkuhttp://songspro.ru/2/BG/tekst-pesni-Kommunisty-Poymali-Parnishku

Марш написан кавалерийским штаб-трубачом, впоследствии известным военным дирижером Василием Ивановичем Агапкиным (1884-1964) в Тамбове, скорее всего, осенью 1912 года в связи с началом Первой Балканской войны (9 октября 1912 - 30 мая 1913). В ее ходе страны Балканского союза (Болгария, Сербия, Греция и Черногория) отвоевали у Турции оккупированные ей несколькими веками ранее балканские территории. Однако мир не воцарился, и уже через месяц между Болгарией и бывшими союзниками вспыхнула Вторая Балканская война, а через год развязалась Первая мировая.

Единого мнения о возможных первоисточниках мелодии нет. По одной версии, это могла быть песня времен русско-японской войны "Ах, зачем нас забрали в солдаты". Ее первый куплет приводится в повести Александра Куприна "Гамбринус", написанной в 1907 году (по сюжету это самая популярная песня в пивной южного порта, прообразом которого была Одесса, в начале русско-японской войны). Затем Куприн опять цитирует первый куплет песни в рассказе "Гусеница", написанном в 1918 году (действие происходит в Крыму осенью 1905 года, песню поют рыбаки, вернувшись с уловом и напившись). По другой, более убедительной, Агапкина вдохновил популярный в начале XX века марш неизвестного автора "Тоска по Родине".

Марш Агапкина был создан для военного духового оркестра, без слов. Все тексты появились позднее. На пластинке выпущен фирмой "Экстрафон" летом 1915 года в Киеве.

В начале Первой мировой войны (в 1914 или 1915) на мелодию марша была создана песня студентов-добровольцев "Вспоили вы нас и вскормили". В годы Гражданской она перешла в белые армии - см. добровольческую "Вспоили вы нас и вскормили" и песню Сибирской Народной армии "Сибирский марш". Причем сам Агапкин в Гражданскую воевал в рядах красных. Еще одна песня Первой мировой на мотив "Прощания славянки" - "По неровным дорогам Галиции..."

В 1937 году на эту музыку была написана польская солдатская песенка "Расшумелись плачущие березы" ("Rozszumiały się brzozy placzące", sł. R. Ślęzak), которая около 1943 года, после изменений в тексте, сделанных неизвестным автором, стала популярнейшей партизанской песней польского Сопротивления "Расшумелись плакучие ивы" ("Rozszumiały się wierzby placzące"), где девушка прощается с уходящими в лес партизанами:

"...Пусть дорога не кончена наша,

И не знаем, где странствий конец,

Мы уверены в этой победе:

Столько пролито крови и слёз..."

Встречается мнение, что в СССР марш долгое время был запрещен, но это опровергается тем, что в межвоенную эпоху в стране вышло несколько нотных публикаций марша, а в 1944 году он появился на пластинке апрелевского завода с записью оркестра п/у И. В. Петрова (АП12334/12335).

Достоверно неизвестно, исполнялся ли марш на параде в Москве 7 ноября 1941 года, оркестром которого дирижировал Агапкин, так как на фонограмму парад записан не был и никакие архивные документы со списком исполненных произведений огласке не преданы, если вообще такие документы есть. Версия об исполнении марша на легендарном параде базируется на воспоминаниях очевидцев и современников, среди которых генерал-майор Николай Назаров, в 1958-1976 гг. занимавший пост главного военного дирижера Вооруженных Сил СССР, и дочь Агапкина Аза.

В 1957 году марш был использован в фильме "Летят журавли", где прозвучал в сцене проводов добровольцев на фронт Второй мировой. К 1950-м годам относится и новый бум сочинения текстов к маршу.

Тогда появились песенка стиляг "Вот ко мне приближается женщина..." и студенческая песня о военных сборах "Отгремели весенние грозы" (следом переделанная туристами). Автор "Отгремели весенние грозы" Анатолий Чеповецкий утверждает, что написал ее летом 1953 года, еще до фильма "Летят журавли".

На этот же мотив обычно поется диссидентская песенка "Коммунисты поймали мальчишку" на слова Николая Вильямса. Само стихотворение было написано в 1969 году, опубликовано в эмигрантском парижском журнале в начале 1980-х и исполнялось на разные мелодии, включая "Марсельезу". Песенку Вильямса, в свою очередь, в 1990 году переделали причерноморские археологи в шуточный "Гимн Мирмекистов".

Также есть жизнеутверждающий сатирический "Митьковский марш" Дмитрия Шагина:

"...Вставай, браток, вставай!

Рваный тельничек свой надевай..."

Из советского песенного наследия на мотив "Прощания славянки" можно еще упомянуть песенку про вдову и пионера "По просторам столичного парка...".

Историю и тексты на мелодию марша см.: Юрий Бирюков "Ах, зачем нас забрили в солдаты..." (2004), ВлВ "Уходили мы в бой и в изгнание с этим маршем на пыльных губах..." (2008), Александр Васильев "Песня "Прощание славянки" (2010).

У песни есть собственный сайт "Марш тысячелетия".

Обложка издания но "Прощания славянки"

Издание марша типографией Юлия Циммермана, дата выхода не установлена

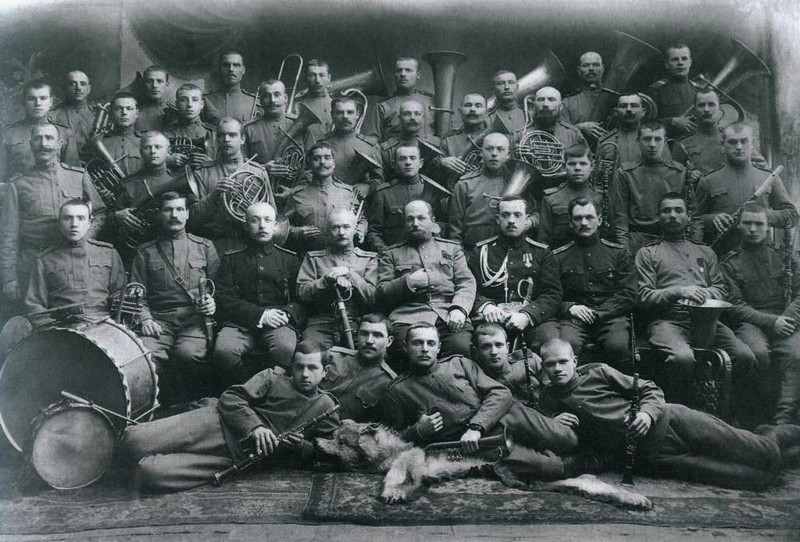

Василий Иванович Агапкин (1884-1964) - военный дирижер, композитор. В 10 лет был зачислен учеником в духовой оркестр 308-го Царевского резервного батальона Астраханского пехотного полка. В 1906 году призван в армию, в Тверской драгунский полк, под Тифлис. В декабре 1909 года, по окончании срока службы, направился в Тамбов, где был зачислен штаб-трубачом в 7-й запасной кавалерийский полк, а осенью 1911 года принят в класс медных духовых инструментов Тамбовского музыкального училища. В 1918 году добровольцем ушел в Красную Армию и организовал духовой оркестр в 1-м красном гусарском полку. В 1920 году руководил музыкальной студией и оркестром войск ГПУ в Тамбове. В августе 1922 года переехал в Москву. Его оркестр участвовал в похоронах Ленина. С началом Великой Отечественной войны Агапкину было присвоено звание военного интенданта 1-го ранга и он был назначен начальником духовых оркестров отдельной мотострелковой дивизии имени Дзержинского. 7 ноября 1941 года на параде войск, оборонявших Москву, Агапкин дирижировал сводным оркестром. 24 июня 1945 года на Параде Победы его оркестр входил в состав сводного оркестра.

Фото Василия Агапкина:

Василий Агапкин - ученик духового оркестра Василий Агапкин в драгунской форме Василий Агапкин в форме царской армии Василий Агапкин

Ниже дана версия Юрия Бирюкова о происхождении марша, которая фактами не подтверждается. Не обнаружено никаких документов или воспоминаний о поездке Агапкина в Симферополь, встрече с Яковом Богорадом, участии последнего в редактировании и об издании марша в Симферополе, хотя Богорад, известный оркестровщик и издатель, вел подробные записи о своих клиентах, и записи эти сохранились. Обложка с гусаром и дамой принадлежит недатированному изданию Юлия Циммермана. Внизу на ней стоит надпись «Юлiй Генрихъ Циммерман», это видно на полной, не обрезанной, фотографии обложки, опубликованной в книге В. В. Соколова «Прощание славянки» (Москва, Советский композитор, 1987). В СССР марш не запрещался. Песня "Ах, зачем нас забрили в солдаты" публиковалась - по крайней мере, в советское время (см., например: А.В. Гуревич и Л.Е. Элиасов. Старый фольклор Прибайкалья. Том первый. Улан-Удэ, 1939. №176. С. 304; Л.Е. Элиасов. Фольклор Восточной Сибири. Часть III. Локальные песни. Улан-Удэ, 1973. С. 395).

Юрий Бирюков,

музыковед, полковник в отставке

АХ, ЗАЧЕМ НАС ЗАБРИЛИ В СОЛДАТЫ...

КАК "ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ” СОЕДИНИЛО ДВЕ ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

Газета "Вечерняя Москва", 10 февраля 2004, №25 (вместе с текстом "Прощания славянки" Лазарева).

Вот уж действительно “бывают странные сближенья”! В эти дни мы отмечаем 100-летие Русско-японской войны — веху для России печальную и даже трагическую. А 120 лет назад, 3 февраля 1884 года, в Рязанской области родился Василий Агапкин — автор бессмертного марша “Прощание славянки”. Что связывает эти “юбилейные” даты? Связывает песня.

Дело в том, что в основу марша Василия Агапкина была положена мелодия уже практически забытой песни времен Русско-японской войны.

Начиналась она словами:

Ах, зачем нас забрили в солдаты,

Угоняют на Дальний Восток?

Неужели я в том виноватый,

Что я вырос на лишний вершок?

Оторвет мне иль ноги, иль руки,

На носилках меня унесут.

И за все эти страшные муки

Крест Георгия мне поднесут…

Публикацию этой песни вы не сыщите. Официально она была запрещена и распевалась солдатами “подпольно”. Но благодаря “жалостливому”, легко запоминающемуся напеву она быстро распространилась, легла, как говорится, на душу.

Начиналась она словами:

Ах, зачем нас забрили в солдаты,

Угоняют на Дальний Восток?

Неужели я в том виноватый,

Что я вырос на лишний вершок?

Оторвет мне иль ноги, иль руки,

На носилках меня унесут.

И за все эти страшные муки

Крест Георгия мне поднесут…

Публикацию этой песни вы не сыщите. Официально она была запрещена и распевалась солдатами “подпольно”. Но благодаря “жалостливому”, легко запоминающемуся напеву она быстро распространилась, легла, как говорится, на душу.

Вспоили вы нас и вскормили,

Отчизны родные поля.

И мы беззаветно любили

Тебя, Святой Руси земля.

Припев:

Но грозный час борьбы настал,

Коварный враг на нас напал.

И каждому, кто Руси сын,

На бой с врагом лишь путь один.

взял с вики...

Есть ещё один рвущий душу марш: