571

19

25 апреля 1974 года в Португалии произошел последний в Западной Европе успешный военный переворот и одновременно последнее эпохальное политическое событие в истории этой когда-то великой страны. Восставшими военными был свергнут правивший в стране 48 лет корпоративный режим партии "Народно-национальное действие".

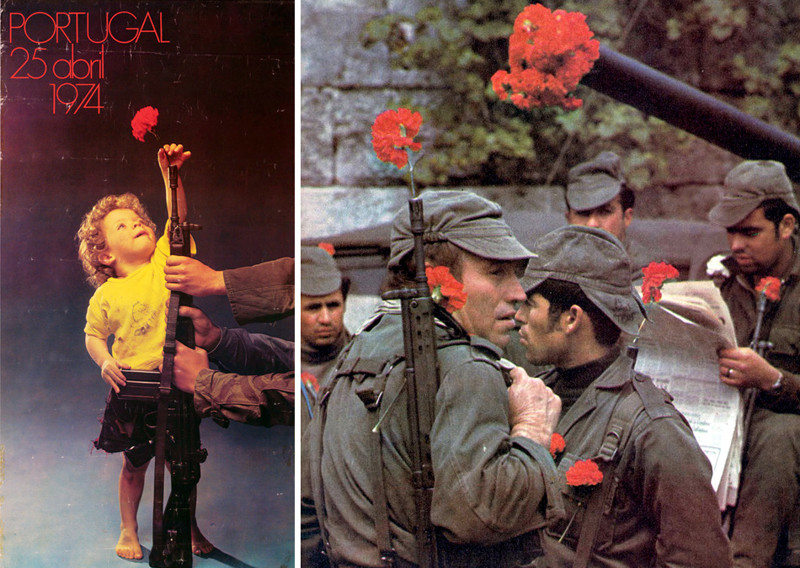

Обложка журнала "Тайм" с портретами главы португальской военной хунты генерала Вашко Гонсалвиша и лидеров левых движений, пришедших к власти на выборах 1975 года.

×

Этот специфичный режим, официально называвшийся "Эстадо Ново" - "Новое государство", в СССР, а теперь и в России принято считать фашистским, хотя он был гораздо мягче и либеральнее всех фашистских режимов.

За все время диктатуры в Португалии не было вынесено ни одного смертного приговора, а число политзаключенных никогда не превышало полутора сотен. В стране действовала легальная оппозиция и проводились на альтернативной основе парламентские и президентские выборы. В то же время итоги выборов постоянно фальсифицировались в пользу сторонников режима, действовала цензура (официально не существовавшая), были запрещены профсоюзы и забастовки, а избирательное право ограничивалось образовательным и имущественным цензом.

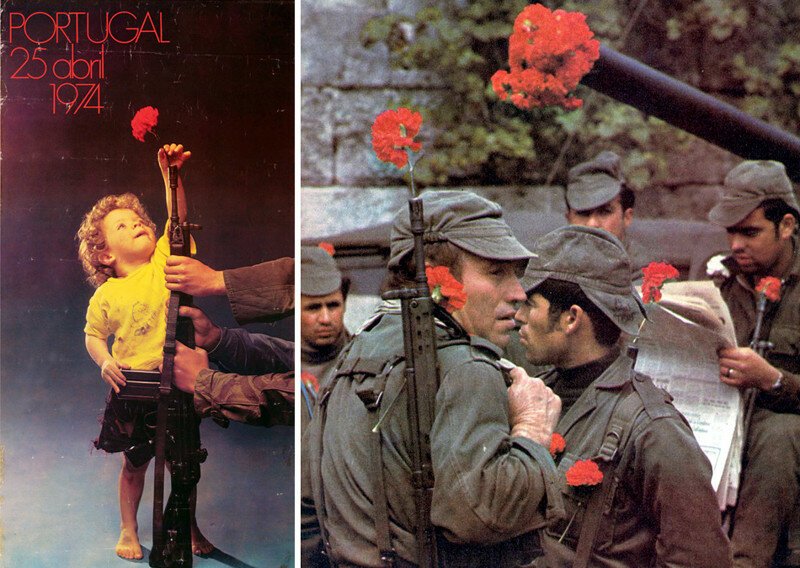

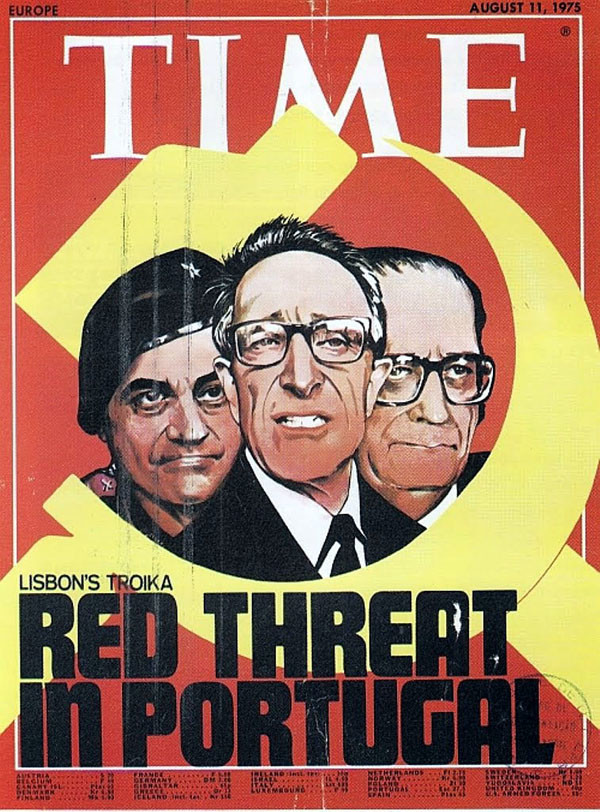

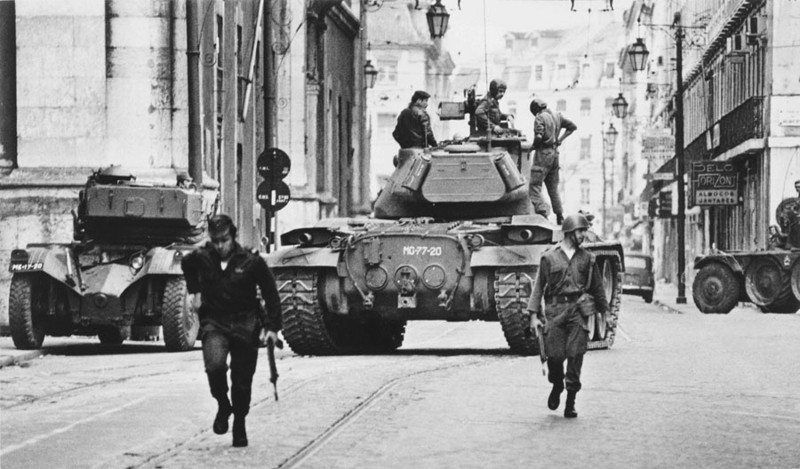

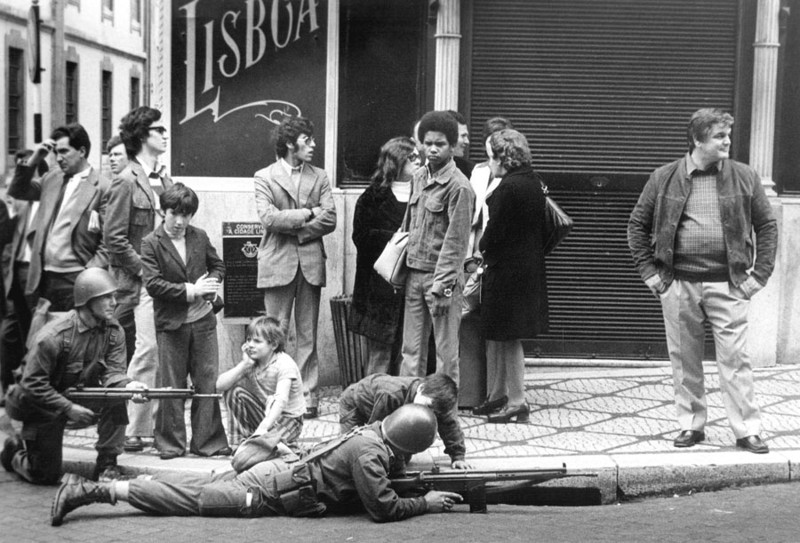

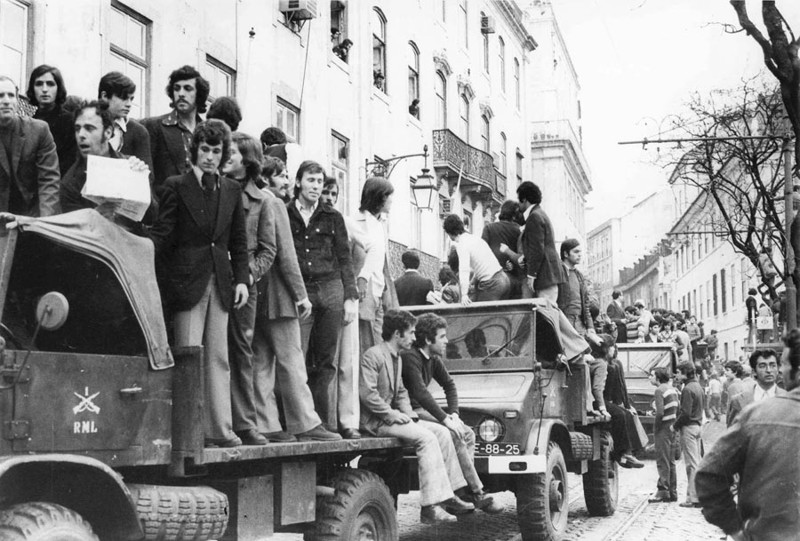

Подборка фотографий, сделанных на улицах Лиссабона 25 апреля 1974 года.

За все время диктатуры в Португалии не было вынесено ни одного смертного приговора, а число политзаключенных никогда не превышало полутора сотен. В стране действовала легальная оппозиция и проводились на альтернативной основе парламентские и президентские выборы. В то же время итоги выборов постоянно фальсифицировались в пользу сторонников режима, действовала цензура (официально не существовавшая), были запрещены профсоюзы и забастовки, а избирательное право ограничивалось образовательным и имущественным цензом.

Подборка фотографий, сделанных на улицах Лиссабона 25 апреля 1974 года.

С начала 1960-х годов "Новое государство" вело затяжные, чрезвычайно разорительные и бесперспективные войны за удержание африканских колоний, на которые уходило до 40% государственного бюджета. При этом Португалия оставалась самой бедной и малограмотной страной Западной Европы с медленными темпами роста экономики, наихудшим уровнем развития здравоохранения и самой короткой средней продолжительностью жизни. Многим давно осточертело это унылое болото, почти никто не хотел ехать воевать в Анголу, но смена режима демократическим путем была нереальна, поскольку правящая партия с помощью чиновников и подконтрольных им избиркомов всегда организовывала такие итоги выборов, при которых она получала абсолютное большинство в парламенте.

В сентябре 1973 года группа армейских командиров среднего звена создала подпольную организацию "Союз капитанов" для осуществления военного переворота. Вскоре им удалось вовлечь в заговор несколько сот офицеров, в том числе - часть высшего военного руководства. В час ночи 25 апреля следующего года популярная радиостанция "Ренашенса" транслировала в эфир песенку "Грандула - моя смуглянка", это был условный сигнал к восстанию. В тот же час семь военных гарнизонов и база ВМФ Алфейте были подняты по тревоге. Еще через три часа штаб восстания выступил с радиообращением к нации, заявив, что берет власть, а колонны бронетехники и грузовиков с пехотой с трех сторон двинулись к столице.

Жители Лиссабона, узнав по радио, что армия идет свергать правительство, встретили ее с восторгом, раздавая, еду, сигареты и охапки гвоздик, которых очень много уродилось в тот год. Офицеры и солдаты вставляли цветы в петлицы, в дула автоматов и танковых орудий, демонстрируя, что они пришли с миром. За это переворот получил название "революция гвоздик". Войска столичного гарнизона, которым было приказано занять оборону и не пропускать повстанцев к центру города, без единого выстрела перешли на их сторону. Члены правительства, президент и премьер-министр укрылись в одной из казарм, но вскоре сдались под гарантии личной безопасности и возможности беспрепятственно покинуть страну.

Правление военной хунты продолжалось до апреля 1975 года, когда в результате первых за полвека несфальсифицированных выборов к власти пришло гражданское правительство во главе с социалистами.

Переворот завершился почти бескровно. Единственный трагический инцидент произошел возле штаб-квартиры политической полиции DGS. Безоружная толпа попыталась захватить ее без участия военных, из окон раздались выстрелы, четыре человека были убиты. Когда прибывшие солдаты проникли в здание, предварительно обстреляв его из пулеметов, внутри уже никого не было.

Однако, надо заметить, что, несмотря на "покраснение " и "полевение" в результате переворота, Португалия сохранила прекрасные отношения с США и другими странами Североатлантического альянса.

Объясняется это тем что, в 1975 году СССР находился на пике могущества, не только военного, но и экономического. Но никто не подозревал, что Леонид Ильич уже подписал смертный приговор «красному проекту», как раз в тот момент, когда проект этот был вроде бы близок к стратегической победе.

Ключом к той победе была маленькая страна, Португалия. Там после банального военного переворота началась самая настоящая революция – с аграрной реформой, национализацией промышленности и ростом влияния левых радикалов (включая коммунистов). Возможность появления на Пиренеях «новой Кубы» выглядела вполне реальной.

Ключом к той победе была маленькая страна, Португалия. Там после банального военного переворота началась самая настоящая революция – с аграрной реформой, национализацией промышленности и ростом влияния левых радикалов (включая коммунистов). Возможность появления на Пиренеях «новой Кубы» выглядела вполне реальной.

В ту пору обстановка в Португалии обострилась до предела. С одной стороны, «прокоммунистическое» правительство «красного генерала» Васку Гонсалвиша ушло в отставку, а с другой – в армии усиливалось брожение в среде «капитанов апреля», желавших двинуть революцию дальше, к построению социализма. Об этом прямым текстом сказано в «Манифесте революционных офицеров».

Кумиром левых офицеров был начальник лиссабонского гарнизона генерал Отело Саравайо ди Карвалью. И когда новое правительство его с этой должности сняло, левые офицеры 25 ноября 1975 года подняли мятеж. И могли бы победить, если бы только «генерал Отело» не отправился в одиночку на переговоры с президентом Португалии, где и был арестован... «Красный ноябрь» не состоялся. Хотя никогда ещё с 1945 года ни в одной стране Западной Европы не была так реальна возможность установления правительства коммунистов.

Кумиром левых офицеров был начальник лиссабонского гарнизона генерал Отело Саравайо ди Карвалью. И когда новое правительство его с этой должности сняло, левые офицеры 25 ноября 1975 года подняли мятеж. И могли бы победить, если бы только «генерал Отело» не отправился в одиночку на переговоры с президентом Португалии, где и был арестован... «Красный ноябрь» не состоялся. Хотя никогда ещё с 1945 года ни в одной стране Западной Европы не была так реальна возможность установления правительства коммунистов.

В Португалии в то время была довольно сильная компартия, совершенно «правильная», без всяких отклонений в сторону «еврокоммунизма». На выборах в Учредительное собрание коммунисты получили около 12% голосов, но в «красном поясе Лиссабона» их влияние было куда более существенным.

Казус в том, что едва не приключившаяся «социалистическая революция» застала коммунистов врасплох. К выступлению «красных капитанов» они никакого отношения не имели и, скорее всего, о предстоящем мятеже вообще не знали. А так вышло именно потому, что коммунисты эти были слишком «правильными», просоветскими, и ориентировались на советы из Москвы.

Казус в том, что едва не приключившаяся «социалистическая революция» застала коммунистов врасплох. К выступлению «красных капитанов» они никакого отношения не имели и, скорее всего, о предстоящем мятеже вообще не знали. А так вышло именно потому, что коммунисты эти были слишком «правильными», просоветскими, и ориентировались на советы из Москвы.

А советы были однозначными: «организовать работу в массах» и «не ввязываться ни в какие авантюры». Причина таких ориентировок была проста: Брежнев очень не хотел «испортить впечатление» после своего недавнего «дипломатического успеха» в Хельсинки. То есть «помочь революционному процессу» путем закупок португальских товаров он ещё мог, но ввязываться в новую конфронтацию со «свободным миром» из-за какой-то там Португалии…

Вот коммунисты в авантюры и не ввязывались. «Красные офицеры» предпочли с ними вообще не контактировать, а скооперироваться с небольшой маоистской группировкой «Революционная партия пролетариата». Там люди были поазартнее, но большим влиянием они не пользовались. Максимум, что смогли сделать португальские маоисты, так это подогнать к казармам одной из восставших частей несколько десятков добровольцев для рытья окопов, которые не понадобились.

В общем, 26 ноября 1975 года революция закончилась ко всеобщему удовольствию. Коммунисты не подверглись репрессиям (поскольку реально были «не при делах»), умеренные социалисты и буржуазные партии вздохнули спокойно. Даже американский президент Джеральд Форд порадовался; он как раз вёл избирательную кампанию и «португальский ноябрь» смог представить как успех американской внешней политики, которая под его мудрым руководством не допустила прихода коммунистов к власти…

Кризиса в тот момент было не миновать обеим сверхдержавам. Но поскольку объем рынков у Советской зоны был существенно меньше, чем у Американской, у нас кризис начался раньше, а именно — в самом начале 60-х годов. Обусловленный отказам от сталинской модели экономики. Однако диспропорции благодаря плановой советской экономике, по возможности, компенсировались, так что кризис развивался медленно. К концу 70-х мы только вышли на нулевые темпы развития экономики. А вот в США все началось хотя и позже, но быстро и жестко. 1971 год — дефолт, отказ от обмена долларов на золото, затем поражение в войне во Вьетнаме. 1973—74 годы — нефтяной кризис, резкий рост цен на нефть и, соответственно, издержек, затем — стагфляция. Это был натуральный кризис падения эффективности капитала, реинкарнация кризиса конца XIX — начала XX века. Маркс мог бы улыбнуться: капитализму грозило поражение в полном соответствии с его теорией, но не потому, что социализм рос быстрее, а потому, что он падал медленнее.

Сознавали ли члены Политбюро ЦК КПСС после катастрофического “нефтяного” кризиса 1973 года, что Советский Союз выиграл “холодную войну” и что перед ними встал вопрос — нужно ли добивать противника и форсировать разрушение “западной” экономики и США? Во-первых, такой вопрос был поставлен. Во-вторых, ответ был сведен к двум значительно более простым, а главное, технологическим проблемам.

Одна из них касалась возможностей СССР контролировать территории, входившие на тот период в зону влияния США. После распада “суверена” там неминуемо должны были начаться неконтролируемые, во многом разрушительные и опасные для всего мира процессы. Вторая касалась готовности СССР оказаться один на один с Китаем, который к тому времени уже начал технологическую революцию.

Ответы на оба эти вопроса оказались отрицательными — руководители страны пришли к выводу, что СССР не имеет возможности контролировать почти половину мира, скатывающуюся к тоталитаризму, разгулу терроризма и анархии, и одновременно ограничивать растущие возможности Китая. СССР начал процесс, который позже получил название “разрядка”.

Сознавали ли члены Политбюро ЦК КПСС после катастрофического “нефтяного” кризиса 1973 года, что Советский Союз выиграл “холодную войну” и что перед ними встал вопрос — нужно ли добивать противника и форсировать разрушение “западной” экономики и США? Во-первых, такой вопрос был поставлен. Во-вторых, ответ был сведен к двум значительно более простым, а главное, технологическим проблемам.

Одна из них касалась возможностей СССР контролировать территории, входившие на тот период в зону влияния США. После распада “суверена” там неминуемо должны были начаться неконтролируемые, во многом разрушительные и опасные для всего мира процессы. Вторая касалась готовности СССР оказаться один на один с Китаем, который к тому времени уже начал технологическую революцию.

Ответы на оба эти вопроса оказались отрицательными — руководители страны пришли к выводу, что СССР не имеет возможности контролировать почти половину мира, скатывающуюся к тоталитаризму, разгулу терроризма и анархии, и одновременно ограничивать растущие возможности Китая. СССР начал процесс, который позже получил название “разрядка”.

По сути дела это была длинная цепь уступок противнику. Советский Союз вступил в переговоры с Соединенными Штатами по стратегическим вооружениям, которые понизили остроту бюджетных проблем Америки. Запад находился в остром нефтяном кризисе, а СССР начал поставлять туда нефть и газ. Идеологи капитализма не знали, как бороться с советским идеологическим и политическим давлением (достаточно почитать тексты, которые писали в то время Киссинджер и Бжезинский), а СССР пошел на переговоры по гуманитарным вопросам, которые завершились подписанием в 1975 году знаменитого акта в Хельсинки, включившего в себя так называемую “гуманитарную корзину” — она и легла потом в основу тотальной критики СССР/России в части нарушений “прав человека”.

Иными словами, руководство СССР решило сохранить status quo — не расширяться за счет разрушения конкурента, а попытаться закрепиться в более или менее фиксированных границах проектных территорий. Это было принципиальнейшей ошибкой — как если бы ребенок не просто отказался расти, но и принял бы меры для реального осуществления этой идеи (например, вместо школы продолжал бы ходить много лет в детский сад).

Тем временем руководство США нашло выход из положения. Было необходимо запустить новую “технологическую волну”, что невозможно сделать на спаде и без войны. А поскольку расширить рынки нельзя, необходимо это расширение имитировать. Денежные власти США начали стимулирование конечного спроса, что и составляло суть политики “рейганомики” - экономики потребления.

Тем временем руководство США нашло выход из положения. Было необходимо запустить новую “технологическую волну”, что невозможно сделать на спаде и без войны. А поскольку расширить рынки нельзя, необходимо это расширение имитировать. Денежные власти США начали стимулирование конечного спроса, что и составляло суть политики “рейганомики” - экономики потребления.

Источник:

Еще крутые истории!

реклама

- Грандола - это не девушка, а небольшой городок в португальской глубинке и песня не о любви, а о братстве рабочего класса. Песня, кстати, записана во Франции, куда бежал ее автор;

- тайная полиция более известна под именем PIDE (Polícia Internacional e de Defesa do Estado), хотя так она называлась только до 1969 года;

Что-то я не понял, какой кризис в СССР начала 60-х? 61-64 годы - Хрущёв и его выбрыки, экономику лихорадило не из-за международных экономических связей, которых не было. А с 66-го по 70-й экономическая реформа Косыгина и 8я пятилетка, за которую национальный доход СССР вырос почти вдвое. Проблемы в экономике начались в 74-80 годах, когда реформы Косыгина сначала заморозили, а потом и откат пошёл. Оппа наступила в 80-85 годах.

"61-64 годы - Хрущёв и его выбрыки, экономику лихорадило..."

Вот сам себе и ответил.

Кризис, в конечном итоге, приводит к смене системы. Ни в 61, ни в 64, ни в 66 смены системы не происходило. Откуда взялся "кризис"?