1094

11

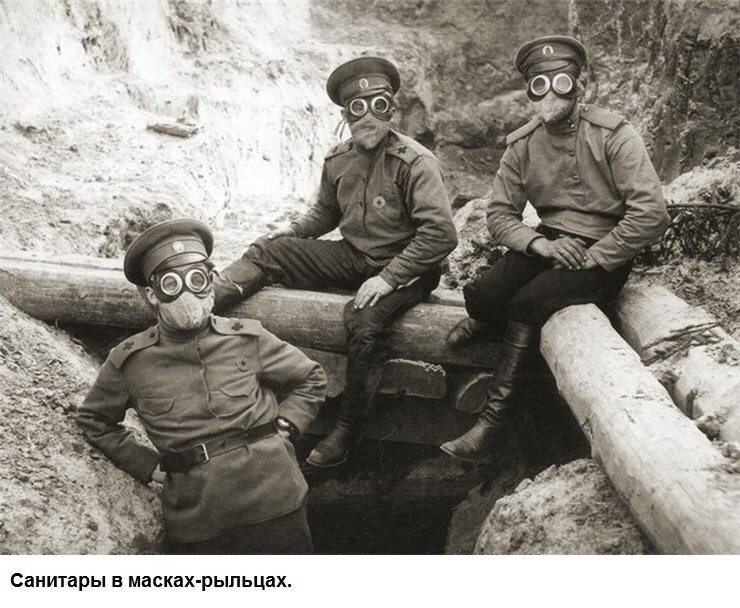

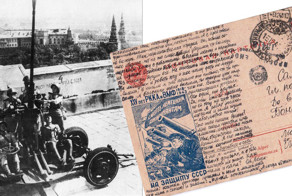

Широкое применение Германией на фронтах Великой войны отравляющих газов заставило русское командование также вступить в гонку химических вооружений. Необходимо было разрешить две задачи: во-первых, найти способ защиты от нового оружия, а во-вторых, «не оставаться в долгу у немцев», и ответить им тем же.

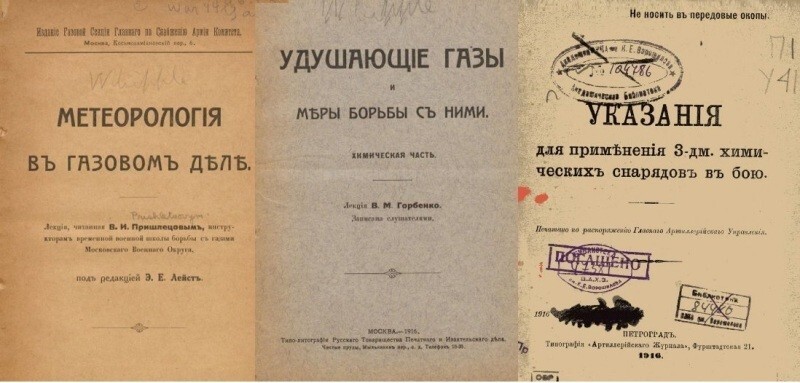

Широкое применение Германией на фронтах Великой войны отравляющих газов заставило русское командование также вступить в гонку химических вооружений. Необходимо было разрешить две задачи: во-первых, найти способ защиты от нового оружия, а во-вторых, «не оставаться в долгу у немцев», и ответить им тем же. С обеими русская армия и промышленность справились более чем успешно. Благодаря выдающемуся русскому химику Николаю Зелинскому уже в 1915 году был создан первый в мире универсальный эффективный противогаз. А весной 1916 года русская армия провела свою первую успешную газовую атаку. При этом, кстати, в России никто особо не переживал по поводу «негуманного» характера этого вида оружия, а командование, отмечая его высокую эффективность, прямо призывало войска «чаще и интенсивнее применять выпуск удушливых газов». Благо и противник и союзники с давно уже вовсю травили друг друга газобаллонными атаками и химическими снарядами.

Налаживать производство боевых отравляющих веществ пришлось практически с нуля. Вообще это очень грязная и мерзкая тема. Патриотически настроенные частные промышленники безбожно задирали цены, при этом не давая гарантий выпуска ОВ в необходимых количествах, доблестные союзники всячески саботировали производство на принадлежащих им заводах в России и отказывались поставлять уже имеющиеся в их распоряжении химические боеприпасы.

Пока же казённые заводы только строились, военному министерству пришлось покупать газы везде, где только возможно. Например, 21 ноября 1915 года 60 тысяч пудов жидкого хлора заказали у Саратовской городской управы.

С октября 1915 года в русской армии начали формироваться первые «особые химические команды» для выполнения газобаллонных атак. Для лучшей координации всех усилий по разработке и производству боевых газов весной 1916 года был создан Химический комитет при Главном артиллерийском управлении Генерального штаба, зачастую просто именовавшийся «Химическим комитетом». Ему подчинили все существующие и создаваемые заводы химического оружия и все иные работы в этой области. В отличие от иных органов Генштаба «Химический комитет» имел максимальную самостоятельность и автономию, какая только может быть в воюющей армии.

Председателем Химического комитета стал 48-летний генерал-майор Владимир Николаевич Ипатьев. Крупный ученый, он имел не только военный, но и профессорский ранг, до войны читал курс химии в Петербургском университете.

В целом «Химический комитет» сумел справиться с изначальной слабостью российской промышленности и к осени 1916 года наладил производство газового оружия. К ноябрю было произведено 3 180 тонн ядовитых веществ, а программой на будущий 1917 год намечалось довести месячную производительность отравляющих веществ до 600 тонн в январе и до 1 300 тонн — в мае.

Впервые русское химическое оружие было применено 21 марта 1916 года при наступлении у озера Нарочь (на территории современной Минской области). Во время артиллерийской подготовки русские орудия выпустили по противнику 10 тысяч снарядов с удушающими и отравляющими газами. Такого количества снарядов оказалось мало, чтобы создать достаточную концентрацию отравляющих веществ, и потери немцев были незначительны. Но, тем не менее, русская химия напугала их и заставила прекратить контратаки.

В этом же наступлении планировалось провести и первую русскую «газобаллонную» атаку. Однако она была отменена из-за дождя и тумана — результативность хлорного облака критически зависела не только от ветра, но и от температуры и влажности воздуха. Поэтому первая русская газовая атака с применением баллонов хлора была произведена на том же участке фронта позднее. Две тысячи баллонов начали выпуск газа днем 19 июля 1916 года. Однако, когда две русских роты попытались атаковать окопы немцев, через которые уже прошло газовое облако, их встретил ружейный и пулемётный огонь — серьёзных потерь, как оказалось, противник не понёс. Химическое оружие, как и любое иное, требовало опыта и искусства для его успешного применения.

Всего за 1916 год «химические команды» русской армии произвели девять больших газовых атак, использовав 202 тонны хлора. Первая удачная газовая атака со стороны русских войск состоялась в начале сентября 1916 года. Это был ответ на летние газовые атаки немцев, когда в частности у белорусского города Сморгонь в ночь на 20 июля газом были отравлены 3846 солдат и офицеров Гренадерской кавказской дивизии.

В августе 1916 года главнокомандующий Западным фронтом генерал Алексей Эверт (кстати, из обрусевших немцев) издал приказ: «За последнее время немцы произвели две газовых атаки, которые, главным образом вследствие их длительности (от 2 до 6 часов), повлекли в атакованных частях значительные потери. <…> Располагая необходимыми для производства газовых атак средствами, не следует оставаться в долгу у немцев, почему приказываю шире использовать активную деятельность химических команд, чаще и интенсивнее применяя выпуск удушливых газов по расположению противника».

Исполняя этот приказ, ночью 6 сентября 1916 года в 3 часа 30 минут там же под Сморгонью на фронте около километра началась газовая атака со стороны русских войск. Было применено 500 больших и 1700 малых баллонов, наполненных 33 тоннами хлора.

Однако через 12 минут неожиданный порыв ветра отнес часть газового облака в русские окопы. При этом еще и немцы сумели быстро отреагировать, заметив двигавшееся в темноте хлорное облако уже через 3 минуты после начала выпуска газов. Ответным огнем германских минометов в русских окопах было разбито 6 баллонов с газом. Концентрация вырвавшегося газа в окопе была столь велика, что у находившихся поблизости русских солдат полопалась резина на противогазах. В итоге газовая атака была прекращена уже через 15 минут после начала.

Однако результат первого массового применения газов оценивался русским командованием высоко, так как германские солдаты в передовых окопах понесли чувствительные потери. Еще выше оценили применённые в ту ночь русской артиллерией химические снаряды, которые быстро заставили замолчать немецкие батареи.

С 1916 года все участники Первой мировой войны стали постепенно отказываться от «газобаллонных» атак и переходить к массированному применению артиллерийских снарядов со смертоносной химией. Выпуск газа из баллонов полностью зависел от благоприятного ветра, в то время как обстрел химическими снарядами позволял неожиданно атаковать противника отравляющими газами вне зависимости от погодных условий и на большей глубине.

С 1916 года российская артиллерия стала получать 76-миллиметровые снаряды с газом или, как их тогда официально называли, «химические гранаты». Часть таких снарядов снаряжалась хлорпикрином, очень сильным слезоточивым газом, а часть — смертоносными фосгеном и синильной кислотой. К осени 1916 года на фронт ежемесячно поступало 15 тысяч таких снарядов.

Накануне февральской революции 1917 года на фронт впервые стали поступать химические снаряды для тяжёлых 152-миллиметровых гаубиц, а с весны — химические боеприпасы для миномётов. Весной 1917 года пехота русской армии получила первые 100 тысяч ручных химических гранат. Помимо этого, начали первые опыты по созданию реактивных ракет с газом.

В силу слабости промышленной базы армия Российской империи так и не смогла сравняться ни с противником, ни с союзниками по «Антанте» в количестве и «ассортименте» химических снарядов. Русская артиллерия в общей сложности получила менее 2 млн химических снарядов, в то время, как, например, Франция за годы войны произвела свыше 10 миллионов таких снарядов. Когда в войну вступили США, то их мощнейшая промышленность к ноябрю 1918 года производила почти 1,5 миллиона химических снарядов ежемесячно — то есть за два месяца выпускала больше, чем вся царская Россия смогла за два года войны.

По подсчетам историков за годы Первой мировой войны от химического оружия пострадало порядка 1,3 млн человек. Самым известным из них, пожалуй, стал Адольф Гитлер — 15 октября 1918 года он получил отравление и временно потерял зрение в результате близкого разрыва химического снаряда.

Известно, что за 1918 год, с января до конца боев в ноябре англичане потеряли от химического оружия 115 764 солдата. Из них умерло менее одной десятой процента — 993. Такой малый процент смертельных потерь от газов связан с полным оснащением войск совершенными типами противогазов. Однако большое количество раненых, точнее отравленных и потерявших боеспособность, оставляло химическое оружие грозной силой на полях Первой мировой. Армия США вступила в войну только в 1918 году, когда немцы довели использование разнообразных химических снарядов до максимума и совершенства. Поэтому среди всех потерь американской армии свыше четверти приходилось на химическое оружие.

Это оружие не только убивало и ранило — при массовом и долгом применении оно делало временно небоеспособными целые дивизии. Так, в ходе последнего наступления германской армии в марте 1918 года при артиллерийской подготовке против одной только 3-й британской армии было выпущено 250 тысяч снарядов с ипритом. Британским солдатам на передовой пришлось в течении недели непрерывно носить противогазы, что сделало их почти небоеспособными.

Потери русской армии от химического оружия в Первую мировую войну оцениваются с большим разбросом. Во время войны эти цифры по понятным причинам не оглашались, а две революции и развал фронта к концу 1917 года привели и к значительным пробелам в статистике. Первые официальные цифры были опубликованы уже в Советской России в 1920 году: 58 890 отравленных не смертельно и 6268 умерших от газов. Вышедшие по горячим следам в 20-30-е годы XX века исследования на Западе приводили куда большие цифры — свыше 56 тысяч убитыми и около 420 тысяч отравленных.

Налаживать производство боевых отравляющих веществ пришлось практически с нуля. Вообще это очень грязная и мерзкая тема. Патриотически настроенные частные промышленники безбожно задирали цены, при этом не давая гарантий выпуска ОВ в необходимых количествах, доблестные союзники всячески саботировали производство на принадлежащих им заводах в России и отказывались поставлять уже имеющиеся в их распоряжении химические боеприпасы.

Пока же казённые заводы только строились, военному министерству пришлось покупать газы везде, где только возможно. Например, 21 ноября 1915 года 60 тысяч пудов жидкого хлора заказали у Саратовской городской управы.

С октября 1915 года в русской армии начали формироваться первые «особые химические команды» для выполнения газобаллонных атак. Для лучшей координации всех усилий по разработке и производству боевых газов весной 1916 года был создан Химический комитет при Главном артиллерийском управлении Генерального штаба, зачастую просто именовавшийся «Химическим комитетом». Ему подчинили все существующие и создаваемые заводы химического оружия и все иные работы в этой области. В отличие от иных органов Генштаба «Химический комитет» имел максимальную самостоятельность и автономию, какая только может быть в воюющей армии.

Председателем Химического комитета стал 48-летний генерал-майор Владимир Николаевич Ипатьев. Крупный ученый, он имел не только военный, но и профессорский ранг, до войны читал курс химии в Петербургском университете.

В целом «Химический комитет» сумел справиться с изначальной слабостью российской промышленности и к осени 1916 года наладил производство газового оружия. К ноябрю было произведено 3 180 тонн ядовитых веществ, а программой на будущий 1917 год намечалось довести месячную производительность отравляющих веществ до 600 тонн в январе и до 1 300 тонн — в мае.

Впервые русское химическое оружие было применено 21 марта 1916 года при наступлении у озера Нарочь (на территории современной Минской области). Во время артиллерийской подготовки русские орудия выпустили по противнику 10 тысяч снарядов с удушающими и отравляющими газами. Такого количества снарядов оказалось мало, чтобы создать достаточную концентрацию отравляющих веществ, и потери немцев были незначительны. Но, тем не менее, русская химия напугала их и заставила прекратить контратаки.

В этом же наступлении планировалось провести и первую русскую «газобаллонную» атаку. Однако она была отменена из-за дождя и тумана — результативность хлорного облака критически зависела не только от ветра, но и от температуры и влажности воздуха. Поэтому первая русская газовая атака с применением баллонов хлора была произведена на том же участке фронта позднее. Две тысячи баллонов начали выпуск газа днем 19 июля 1916 года. Однако, когда две русских роты попытались атаковать окопы немцев, через которые уже прошло газовое облако, их встретил ружейный и пулемётный огонь — серьёзных потерь, как оказалось, противник не понёс. Химическое оружие, как и любое иное, требовало опыта и искусства для его успешного применения.

Всего за 1916 год «химические команды» русской армии произвели девять больших газовых атак, использовав 202 тонны хлора. Первая удачная газовая атака со стороны русских войск состоялась в начале сентября 1916 года. Это был ответ на летние газовые атаки немцев, когда в частности у белорусского города Сморгонь в ночь на 20 июля газом были отравлены 3846 солдат и офицеров Гренадерской кавказской дивизии.

В августе 1916 года главнокомандующий Западным фронтом генерал Алексей Эверт (кстати, из обрусевших немцев) издал приказ: «За последнее время немцы произвели две газовых атаки, которые, главным образом вследствие их длительности (от 2 до 6 часов), повлекли в атакованных частях значительные потери. <…> Располагая необходимыми для производства газовых атак средствами, не следует оставаться в долгу у немцев, почему приказываю шире использовать активную деятельность химических команд, чаще и интенсивнее применяя выпуск удушливых газов по расположению противника».

Исполняя этот приказ, ночью 6 сентября 1916 года в 3 часа 30 минут там же под Сморгонью на фронте около километра началась газовая атака со стороны русских войск. Было применено 500 больших и 1700 малых баллонов, наполненных 33 тоннами хлора.

Однако через 12 минут неожиданный порыв ветра отнес часть газового облака в русские окопы. При этом еще и немцы сумели быстро отреагировать, заметив двигавшееся в темноте хлорное облако уже через 3 минуты после начала выпуска газов. Ответным огнем германских минометов в русских окопах было разбито 6 баллонов с газом. Концентрация вырвавшегося газа в окопе была столь велика, что у находившихся поблизости русских солдат полопалась резина на противогазах. В итоге газовая атака была прекращена уже через 15 минут после начала.

Однако результат первого массового применения газов оценивался русским командованием высоко, так как германские солдаты в передовых окопах понесли чувствительные потери. Еще выше оценили применённые в ту ночь русской артиллерией химические снаряды, которые быстро заставили замолчать немецкие батареи.

С 1916 года все участники Первой мировой войны стали постепенно отказываться от «газобаллонных» атак и переходить к массированному применению артиллерийских снарядов со смертоносной химией. Выпуск газа из баллонов полностью зависел от благоприятного ветра, в то время как обстрел химическими снарядами позволял неожиданно атаковать противника отравляющими газами вне зависимости от погодных условий и на большей глубине.

С 1916 года российская артиллерия стала получать 76-миллиметровые снаряды с газом или, как их тогда официально называли, «химические гранаты». Часть таких снарядов снаряжалась хлорпикрином, очень сильным слезоточивым газом, а часть — смертоносными фосгеном и синильной кислотой. К осени 1916 года на фронт ежемесячно поступало 15 тысяч таких снарядов.

Накануне февральской революции 1917 года на фронт впервые стали поступать химические снаряды для тяжёлых 152-миллиметровых гаубиц, а с весны — химические боеприпасы для миномётов. Весной 1917 года пехота русской армии получила первые 100 тысяч ручных химических гранат. Помимо этого, начали первые опыты по созданию реактивных ракет с газом.

В силу слабости промышленной базы армия Российской империи так и не смогла сравняться ни с противником, ни с союзниками по «Антанте» в количестве и «ассортименте» химических снарядов. Русская артиллерия в общей сложности получила менее 2 млн химических снарядов, в то время, как, например, Франция за годы войны произвела свыше 10 миллионов таких снарядов. Когда в войну вступили США, то их мощнейшая промышленность к ноябрю 1918 года производила почти 1,5 миллиона химических снарядов ежемесячно — то есть за два месяца выпускала больше, чем вся царская Россия смогла за два года войны.

По подсчетам историков за годы Первой мировой войны от химического оружия пострадало порядка 1,3 млн человек. Самым известным из них, пожалуй, стал Адольф Гитлер — 15 октября 1918 года он получил отравление и временно потерял зрение в результате близкого разрыва химического снаряда.

Известно, что за 1918 год, с января до конца боев в ноябре англичане потеряли от химического оружия 115 764 солдата. Из них умерло менее одной десятой процента — 993. Такой малый процент смертельных потерь от газов связан с полным оснащением войск совершенными типами противогазов. Однако большое количество раненых, точнее отравленных и потерявших боеспособность, оставляло химическое оружие грозной силой на полях Первой мировой. Армия США вступила в войну только в 1918 году, когда немцы довели использование разнообразных химических снарядов до максимума и совершенства. Поэтому среди всех потерь американской армии свыше четверти приходилось на химическое оружие.

Это оружие не только убивало и ранило — при массовом и долгом применении оно делало временно небоеспособными целые дивизии. Так, в ходе последнего наступления германской армии в марте 1918 года при артиллерийской подготовке против одной только 3-й британской армии было выпущено 250 тысяч снарядов с ипритом. Британским солдатам на передовой пришлось в течении недели непрерывно носить противогазы, что сделало их почти небоеспособными.

Потери русской армии от химического оружия в Первую мировую войну оцениваются с большим разбросом. Во время войны эти цифры по понятным причинам не оглашались, а две революции и развал фронта к концу 1917 года привели и к значительным пробелам в статистике. Первые официальные цифры были опубликованы уже в Советской России в 1920 году: 58 890 отравленных не смертельно и 6268 умерших от газов. Вышедшие по горячим следам в 20-30-е годы XX века исследования на Западе приводили куда большие цифры — свыше 56 тысяч убитыми и около 420 тысяч отравленных.

×

Еще крутые истории!

- Британка сделала ринопластику и бросила мужа, решив, что теперь «слишком хороша для него»

- В Бразилии дворник нашел новорожденную в мусорке и решил удочерить её

- Завидуйте молча: 17-летний парень бросил все ради женщины с четырьмя детьми

- Женщина 10 лет ничего не покупает, потому что полностью отказалась от денег

- 14 сильных фотографий, которые рассказывают об истории человечества

реклама

Для тех, кто не в курсе. Фенолфталеин, он же пурген, самое распространенное слабительное средство в советской медицине. Кстати, умело примененное в широком масштабе, вполне может лишить боеспособности целую армию...