1156

3

Об уникальном проекте времен СССР

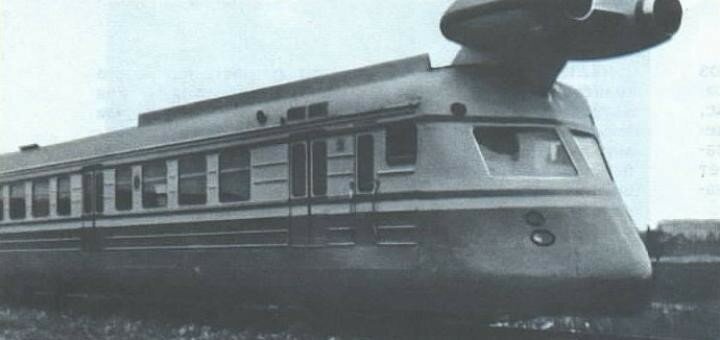

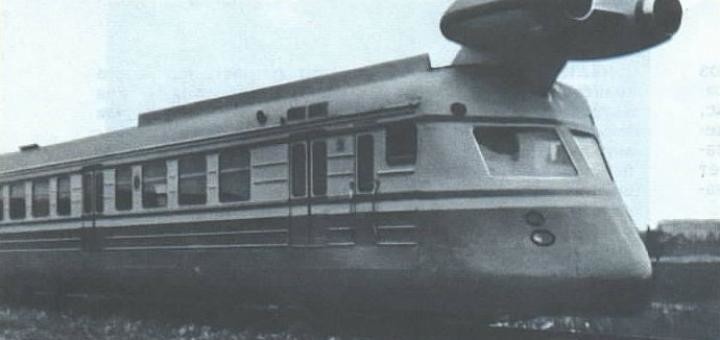

«Эта история началась в конце 1960-х – начале 1970-х, когда перед Калининским вагоностроительным заводом была поставлена задача разработать поезд, который мог бы двигаться со скоростью около 200 км/ч, – в основном для эксплуатации на маршруте Москва – Ленинград, – рассказывает И.С. Ермишкин (ГК ТВЗ). – Но прежде чем приступать к проектированию локомотива и вагонов, требовалось изучить взаимодействие рельса и колеса на высокой скорости, а также найти базовые конструктивные решения, которые могли бы воплотиться в поездах будущего. Так появилась идея создания скоростного вагона-лаборатории (СВЛ)».

По предложению авиационного КБ А.С. Яковлева на вагон установили пару турбореактивных двигателей АИ-25 от самолета Як-40 с тягой 1500 кгс каждый. Чтобы ускорить работы, в качестве основы для лаборатории использовали серийный головной вагон от электропоезда ЭР22 на пневматической рессорной подвеске. При этом его носовая часть подверглась доработке, и c помощью специальной накладки ей была придана обтекаемая форма. Двигатели поместили над кабиной машиниста, а для того чтобы предохранить крышу от воздействия раскаленных газов, поставили защиту в виде экрана из жаропрочной стали. В салонной части СВЛ была устроена лаборатория с измерительными приборами. В ходе испытаний, которые проводились в основном на прямом участке Приднепровской железной дороги в 1971–1975 годах, поезд показал рекордную для колеи 1520 мм скорость 249 км/ч (по другим данным – 274 км/ч).

По предложению авиационного КБ А.С. Яковлева на вагон установили пару турбореактивных двигателей АИ-25 от самолета Як-40 с тягой 1500 кгс каждый. Чтобы ускорить работы, в качестве основы для лаборатории использовали серийный головной вагон от электропоезда ЭР22 на пневматической рессорной подвеске. При этом его носовая часть подверглась доработке, и c помощью специальной накладки ей была придана обтекаемая форма. Двигатели поместили над кабиной машиниста, а для того чтобы предохранить крышу от воздействия раскаленных газов, поставили защиту в виде экрана из жаропрочной стали. В салонной части СВЛ была устроена лаборатория с измерительными приборами. В ходе испытаний, которые проводились в основном на прямом участке Приднепровской железной дороги в 1971–1975 годах, поезд показал рекордную для колеи 1520 мм скорость 249 км/ч (по другим данным – 274 км/ч).

Однако ценность экспериментов с СВЛ не сводилась к выяснению пределов скоростных возможностей вагона. По итогам испытаний НИИ, занимавшиеся разработкой ходовой части для подвижного состава скоростных поездов, получили богатейший экспериментальный материал. Эти данные были вскоре использованы при проектировании поездов «Русская тройка» (ТВЗ) и ЭР-200 (Рижский вагоностроительный завод). ЭР-200 до недавнего времени (февраль 2009 года) эксплуатировался на линии Москва – Санкт-Петербург.

Несбывшиеся надежды

Так был ли реактивный двигатель лишь временным решением для сугубо исследовательских целей или ему прочили иное будущее? «Да, СВЛ использовался исключительно как лаборатория, – объясняет И.С. Ермишкин, – однако многие в глубине души верили, что однажды локомотивы на реактивной тяге смогут эксплуатироваться при перевозке пассажиров и грузов. Как известно, от этой идеи в итоге было решено отказаться. Почему? Появились достаточно компактные электрические двигатели, и с их помощью поезда могли уже развивать скорости, вполне подходящие для нужд высокоскоростных магистралей (тот же ЭР-200). При этом надо учитывать, что применение реактивного двигателя на железной дороге создает серьезные инженерные проблемы, требующие перестройки всей путевой инфраструктуры. В частности, путь должен быть полностью забетонирован – использование балластного слоя из гравия исключено, так как реактивная струя будет поднимать камни и пыль в воздух, а это чревато неприятными последствиями. Второй недостаток – высокий уровень шума, создаваемый реактивным двигателем.

На постаменте

СВЛ задумали превратить в своеобразный памятник. Видимо, решив, что восстанавливать весь вагон целиком хлопотно и малоинтересно (не забудем, что в основе его – обычный вагон «электрички»), руководство завода постановило вставить внутрь монументальной каменной рамы лишь хорошо отреставрированный обтекаемый нос с реактивными двигателями. Теперь памятник можно увидеть в небольшом сквере напротив комплекса ТВЗ.

Источник:

реклама