1036

6

Алёна Арзамасская — героиня эпосов нескольких народов, и женщина- атаман отряда во время крестьянского восстания под руководством С. Разина

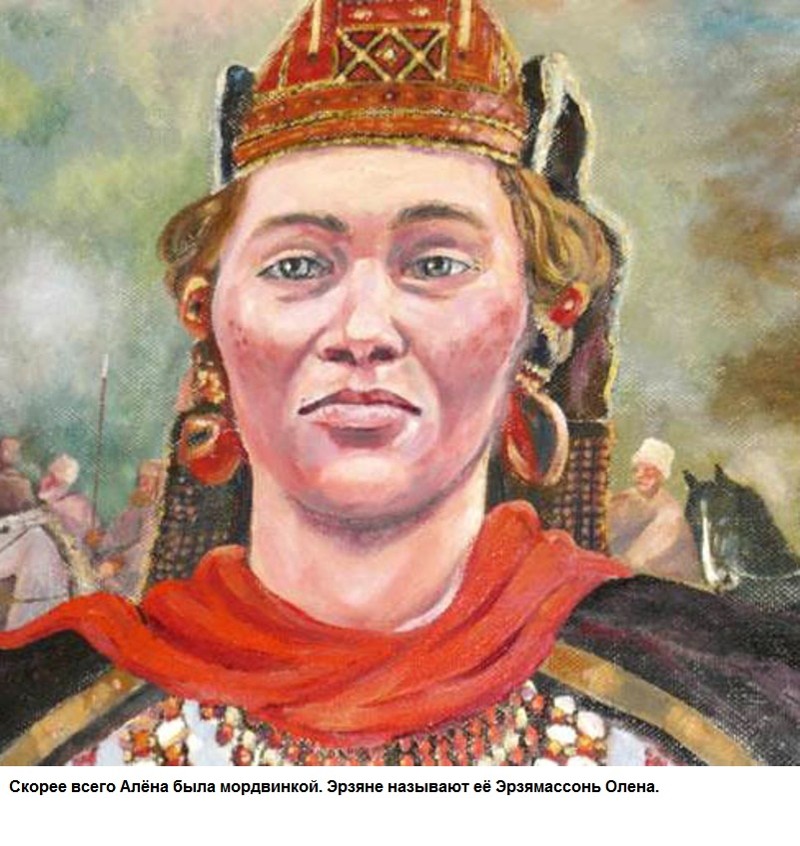

Алёна родилась в казачьем селе Выездная Слобода под Арзамасом (дата неизвестна), на территории современной Мордовии. Тот факт, что она была православной монахиней, позволяет художникам изображать её с типично русским лицом, однако, на деле, русской была скорее всего наполовину, а вообще почти наверняка чистокровной мордвинкой.

Алёна рано осиротела, родня по-быстрому сбагрила девушку замуж и забыла про неё. Замужество Алёны было непродолжительным, муж от «надсадной» работы заболел и умер. У Алёны было два пути: с сумой по миру ходить или уйти в монастырь, она выбрала второе.

В женском Николаевском монастыре, под Арзамасом, Алёна обучилась грамоте и овладела искусством врачевания травами. Знала, как лечить почками, корой деревьев и кустарников; с помощью «банной плесени» умела заживлять даже гнойные язвы (в просвещённой Европе их прижигали калёным железом), лечила болезни домашнего скота. Бунтарский характер проявился уже тогда, и пришлось Алёне, с благословения настоятельницы, а может и по её велению, перебраться в уединённый лесной скит – с глаз подальше.

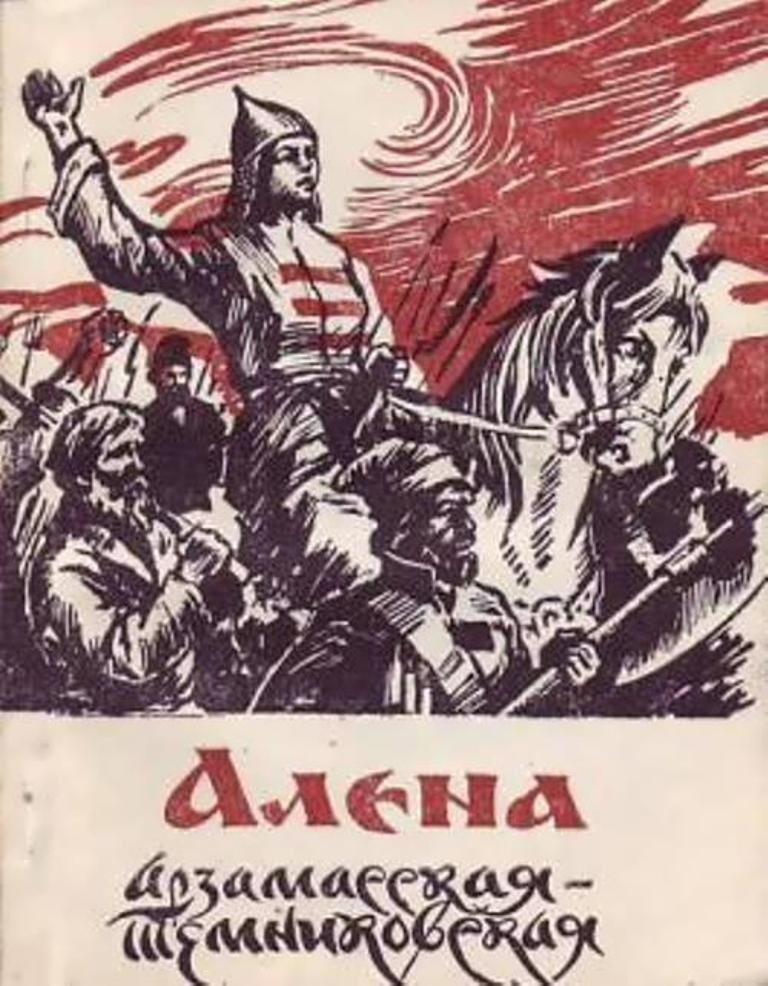

В 1669 году, когда началось восстание Степана Разина, Алёна присоединилась к восставшим. Ей удалось собрать отряд, с которым она направилась к городу Темникову, расположенному на территории современной Мордовии, разбить войско арзамасского воеводы и занять город. Алёна более двух месяцев управляла Темниковым и отрядом, в котором насчитывалось до пяти тысяч повстанцев.

Алёна обладала огромной физической силой и острым умом, прекрасно обращалась с оружием, могла вести конный бой. Имела полководческие способности, грамотно применяла имеющиеся в отряде пушки. Такие нетипичные для женщины того времени дарования сослужили плохую службу: поползли слухи, что она «водится с нечистою силою» и «всё это от диавола».

Эти слухи умело были использованы направленным против неё воеводой Долгоруковым, дважды потерпевшим поражение в открытом бою (один из боёв закончился паническим бегством царского войска, за которым никто не гнался, остановить которое смогли только через 60 вёрст). Тайные подсылы воеводы проникли в ряды повстанцев, пробрались в город и начали поддерживать и усиливать разговоры о «колдовстве» и «бесовском наваждении» мятежной монахини.

Испугавшись Божьей кары сильнее земных казней, значительное число соратников предало Алёну и ушло на поклон к воеводе, купив прощение за бешенные по тем временам деньги: 340 рублей, а заодно открыв городские ворота.

4 декабря 1670 года Алёна была захвачена в плен. Русские воины воеводы Долгорукова побоялись выходить против «колдуньи» и её, укрывшуюся в церкви, атаковали немецкие солдаты-наёмники. Дальше процитирую одного из них, Иоганна Фриша, вернувшегося домой и написавшего книгу о своих приключениях:

« … она укрылась в церкви и продолжала там так упорно сопротивляться, что сперва расстреляла все свои стрелы, убив при этом ещё семерых или восьмерых, а после того как увидела что дальнейшее сопротивление невозможно - отвязала саблю, отшвырнула её и с распростёртыми руками бросилась навзничь к алтарю. В этой позе она и была найдена и пленена ворвавшимися. Она должна была обладать небывалой силой, так как в армии Долгорукова не нашлось никого, кто смог бы натянуть до конца принадлежавший ей лук. Её мужество проявилось также во время казни, когда она спокойно взошла на край хижины, сооружённой по московскому обычаю из дерева, соломы и других горючих вещей, и, перекрестившись и свершив другие обряды, смело прыгнула в неё, захлопнула за собой крышку и, когда всё было охвачено пламенем, не издала ни звука».

После казни на пепелище не нашли ни останков Алёны, ни цепей, в которые она была закована…

Поговаривали разное: враги - что её забрал диавол, друзья – что Господь, романтики – что мордва в ночь после казни выкрала останки с неостывшего пепелища, что бы с честью похоронить.

В церквях Арзамасского уезда по Алёне долгое время шли поминальные службы, и власти не осмеливались их запрещать.

Именно информация о том, что Алена Арзамасская лечила плесенью холеру, была использована советским учёным-микробиологом Зинаидой Виссарионовной Ермольевой для создания бактериофага показавшего высокую эффективность не только при холере, но и при брюшном тифе и дифтерии. В 1939 году это помогло сохранить жизнь множеству людей при вспышке холеры в Афганистане, а впоследствии и в других странах. В годы войны З. В. Ермольевой и Т. И. Балезиной удалось выделить из плесени пенициллин, который отличался более высокой активностью по сравнению с американским аналогом и был более дёшев в производстве. Это позволило спасти миллионы жизней раненых.

Алёна рано осиротела, родня по-быстрому сбагрила девушку замуж и забыла про неё. Замужество Алёны было непродолжительным, муж от «надсадной» работы заболел и умер. У Алёны было два пути: с сумой по миру ходить или уйти в монастырь, она выбрала второе.

В женском Николаевском монастыре, под Арзамасом, Алёна обучилась грамоте и овладела искусством врачевания травами. Знала, как лечить почками, корой деревьев и кустарников; с помощью «банной плесени» умела заживлять даже гнойные язвы (в просвещённой Европе их прижигали калёным железом), лечила болезни домашнего скота. Бунтарский характер проявился уже тогда, и пришлось Алёне, с благословения настоятельницы, а может и по её велению, перебраться в уединённый лесной скит – с глаз подальше.

В 1669 году, когда началось восстание Степана Разина, Алёна присоединилась к восставшим. Ей удалось собрать отряд, с которым она направилась к городу Темникову, расположенному на территории современной Мордовии, разбить войско арзамасского воеводы и занять город. Алёна более двух месяцев управляла Темниковым и отрядом, в котором насчитывалось до пяти тысяч повстанцев.

Алёна обладала огромной физической силой и острым умом, прекрасно обращалась с оружием, могла вести конный бой. Имела полководческие способности, грамотно применяла имеющиеся в отряде пушки. Такие нетипичные для женщины того времени дарования сослужили плохую службу: поползли слухи, что она «водится с нечистою силою» и «всё это от диавола».

Эти слухи умело были использованы направленным против неё воеводой Долгоруковым, дважды потерпевшим поражение в открытом бою (один из боёв закончился паническим бегством царского войска, за которым никто не гнался, остановить которое смогли только через 60 вёрст). Тайные подсылы воеводы проникли в ряды повстанцев, пробрались в город и начали поддерживать и усиливать разговоры о «колдовстве» и «бесовском наваждении» мятежной монахини.

Испугавшись Божьей кары сильнее земных казней, значительное число соратников предало Алёну и ушло на поклон к воеводе, купив прощение за бешенные по тем временам деньги: 340 рублей, а заодно открыв городские ворота.

4 декабря 1670 года Алёна была захвачена в плен. Русские воины воеводы Долгорукова побоялись выходить против «колдуньи» и её, укрывшуюся в церкви, атаковали немецкие солдаты-наёмники. Дальше процитирую одного из них, Иоганна Фриша, вернувшегося домой и написавшего книгу о своих приключениях:

« … она укрылась в церкви и продолжала там так упорно сопротивляться, что сперва расстреляла все свои стрелы, убив при этом ещё семерых или восьмерых, а после того как увидела что дальнейшее сопротивление невозможно - отвязала саблю, отшвырнула её и с распростёртыми руками бросилась навзничь к алтарю. В этой позе она и была найдена и пленена ворвавшимися. Она должна была обладать небывалой силой, так как в армии Долгорукова не нашлось никого, кто смог бы натянуть до конца принадлежавший ей лук. Её мужество проявилось также во время казни, когда она спокойно взошла на край хижины, сооружённой по московскому обычаю из дерева, соломы и других горючих вещей, и, перекрестившись и свершив другие обряды, смело прыгнула в неё, захлопнула за собой крышку и, когда всё было охвачено пламенем, не издала ни звука».

После казни на пепелище не нашли ни останков Алёны, ни цепей, в которые она была закована…

Поговаривали разное: враги - что её забрал диавол, друзья – что Господь, романтики – что мордва в ночь после казни выкрала останки с неостывшего пепелища, что бы с честью похоронить.

В церквях Арзамасского уезда по Алёне долгое время шли поминальные службы, и власти не осмеливались их запрещать.

Именно информация о том, что Алена Арзамасская лечила плесенью холеру, была использована советским учёным-микробиологом Зинаидой Виссарионовной Ермольевой для создания бактериофага показавшего высокую эффективность не только при холере, но и при брюшном тифе и дифтерии. В 1939 году это помогло сохранить жизнь множеству людей при вспышке холеры в Афганистане, а впоследствии и в других странах. В годы войны З. В. Ермольевой и Т. И. Балезиной удалось выделить из плесени пенициллин, который отличался более высокой активностью по сравнению с американским аналогом и был более дёшев в производстве. Это позволило спасти миллионы жизней раненых.

×

Еще крутые истории!

- Женщина 10 лет ничего не покупает, потому что полностью отказалась от денег

- Завидуйте молча: 17-летний парень бросил все ради женщины с четырьмя детьми

- Британка сделала ринопластику и бросила мужа, решив, что теперь «слишком хороша для него»

- 14 сильных фотографий, которые рассказывают об истории человечества

- В Бразилии дворник нашел новорожденную в мусорке и решил удочерить её

реклама