2267

22

В истории России было множество первопроходцев - известных и забытых, удачливых и не очень. Так же как и кораблей - больших и маленьких, которые в итоге и добыли славу Российскому Флоту и достойно заняли место в истории России

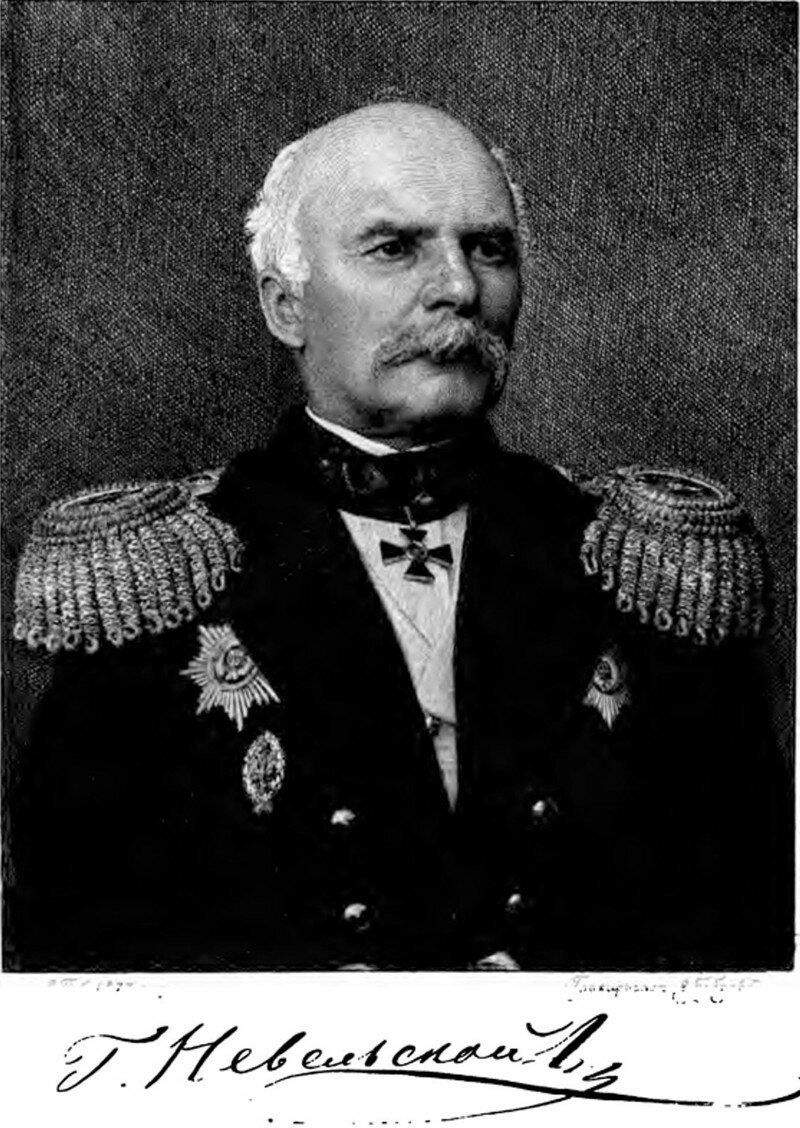

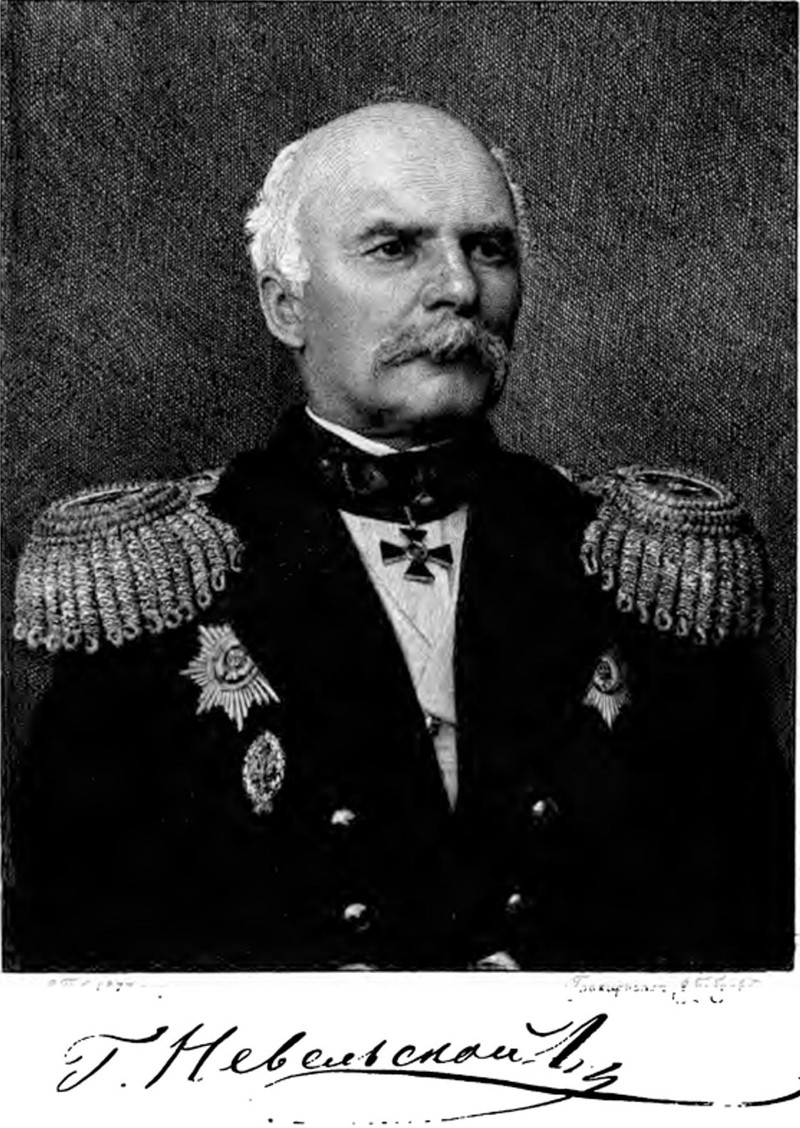

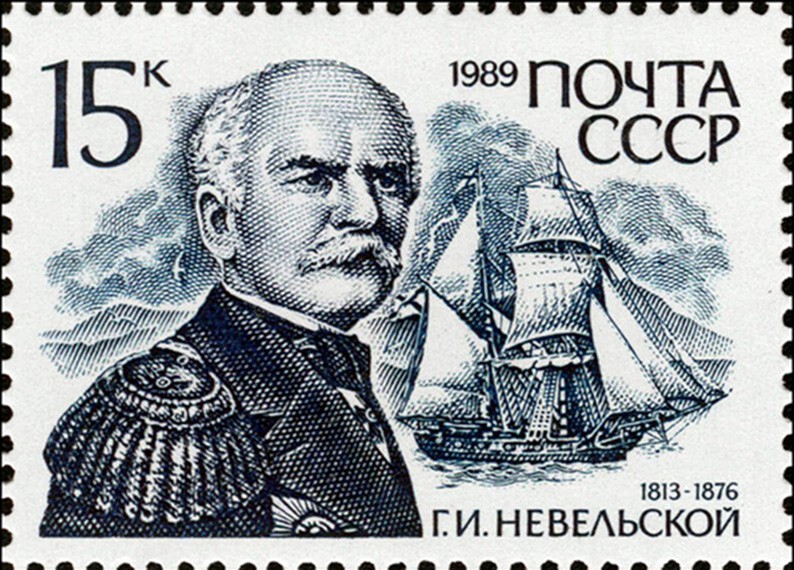

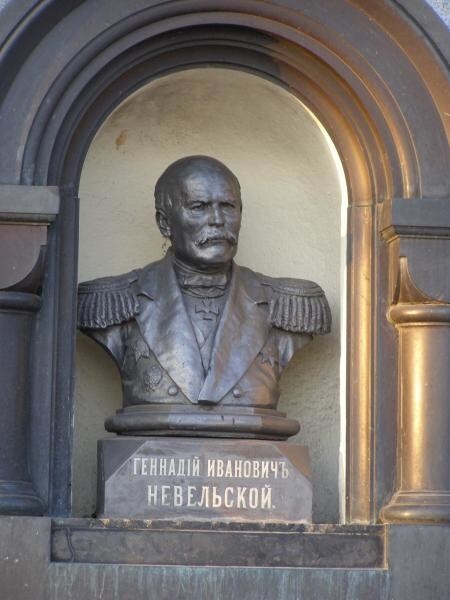

Геннадий Иванович Невельской родился в 1813 году в семье потомственного моряка. Девятнадцатилетним юношей он окончил Морской кадетский корпус, спустя несколько лет — офицерские классы, после чего началась его морская служба — он был направлен на фрегат “Беллона”, который входил в состав эскадры контр-адмирала Ф. П. Литке. Дальние походы, нелегкая морская служба под командованием опытных российских мореходов, каждодневные трудности и заботы морского офицера, честно относящегося к своим обязанностям, — все это сделало за десять лет Г. И. Невельского настоящим “морским волком”. И когда в 1846 году возникла необходимость доставить в Петропавловск-Камчатский грузы для Российско-Американской компании, вопрос о командире транспорта был решен в пользу капитан-лейтенанта Невельского.

Маршрут далекого плавания как раз пролегал через те неизведанные места, тайна которых давно уже волновала и молодого капитана. Сведения об этом крае в то время были крайне скудными и противоречивыми. Неизвестно было даже, что представляет собой Сахалин — остров или же полуостров? И вот Невельской пробует получить у начальства разрешение попутно провести исследования этих отдаленных земель.

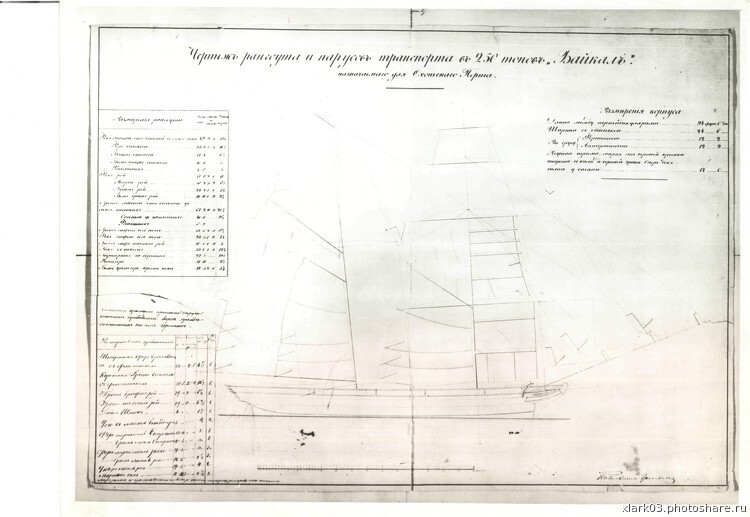

Непросто было добиться аудиенции у начальника Главного морского штаба А. С. Меньшикова. Непросто было и склонить князя к изменению уже утвержденного им плана похода. Тот помнил еще царскую резолюцию на одном из прошений об организации дальневосточных экспедиций: “Вопрос об Амуре, как о реке бесполезной, отставить!” Тем не менее Невельскому все же удалось получить добро на исследования и научные поиски — но только за счет времени, сэкономленного при строительстве судна и переходе из Кронштадта в Петропавловск-Камчатский. Не отказался Меньшиков и подписать бумагу, предписывающую форсировать строительство и оснащение парусника “Байкал”, которым предстояло командовать Невельскому.

Маршрут далекого плавания как раз пролегал через те неизведанные места, тайна которых давно уже волновала и молодого капитана. Сведения об этом крае в то время были крайне скудными и противоречивыми. Неизвестно было даже, что представляет собой Сахалин — остров или же полуостров? И вот Невельской пробует получить у начальства разрешение попутно провести исследования этих отдаленных земель.

Непросто было добиться аудиенции у начальника Главного морского штаба А. С. Меньшикова. Непросто было и склонить князя к изменению уже утвержденного им плана похода. Тот помнил еще царскую резолюцию на одном из прошений об организации дальневосточных экспедиций: “Вопрос об Амуре, как о реке бесполезной, отставить!” Тем не менее Невельскому все же удалось получить добро на исследования и научные поиски — но только за счет времени, сэкономленного при строительстве судна и переходе из Кронштадта в Петропавловск-Камчатский. Не отказался Меньшиков и подписать бумагу, предписывающую форсировать строительство и оснащение парусника “Байкал”, которым предстояло командовать Невельскому.

Увенчалась успехом и поездка в Гельсингфорс, где на верфи “Боргетрем и К°” строился транспорт. Владелец компании согласился спустить судно на воду в июне 1848 года, хотя контрактом окончание строительства предусматривалось лишь в сентябре.

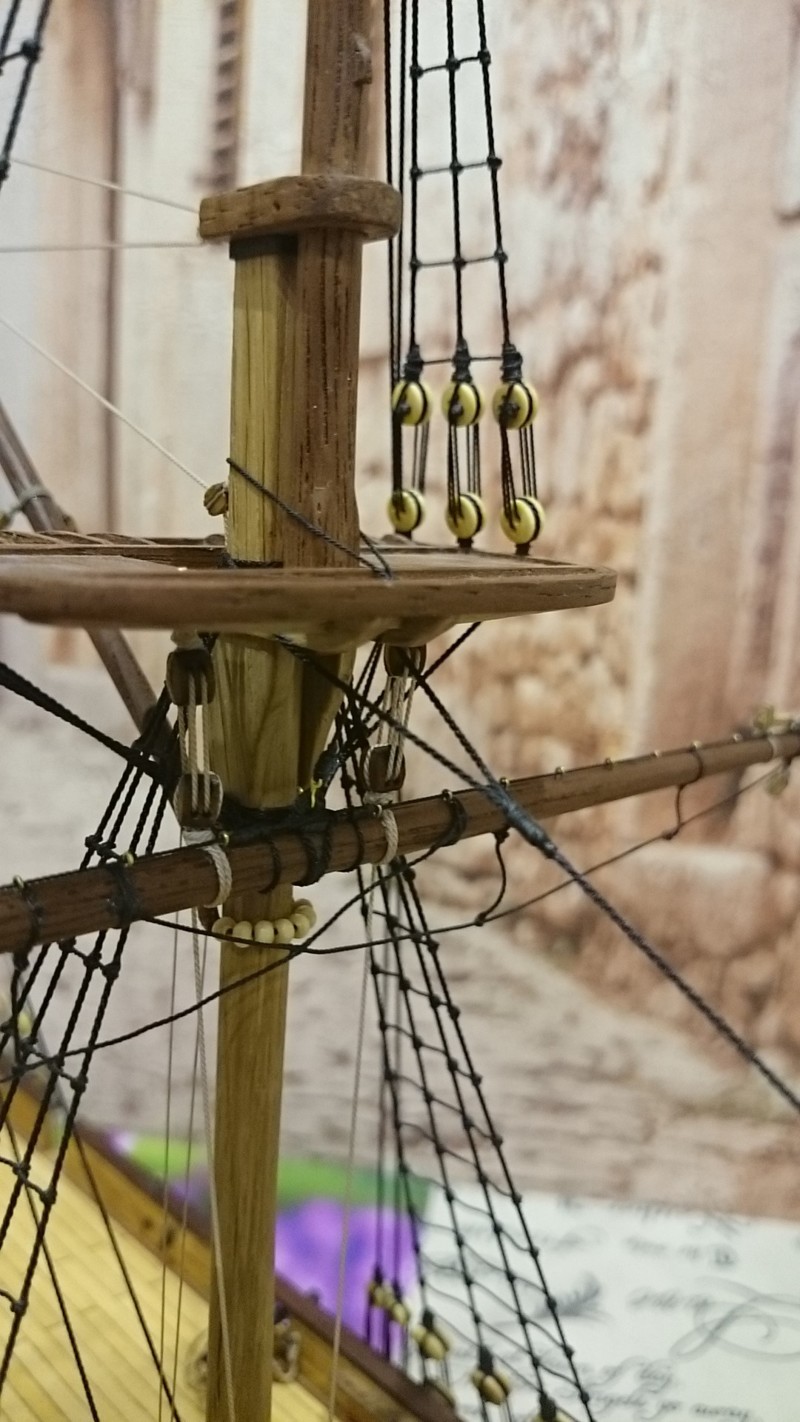

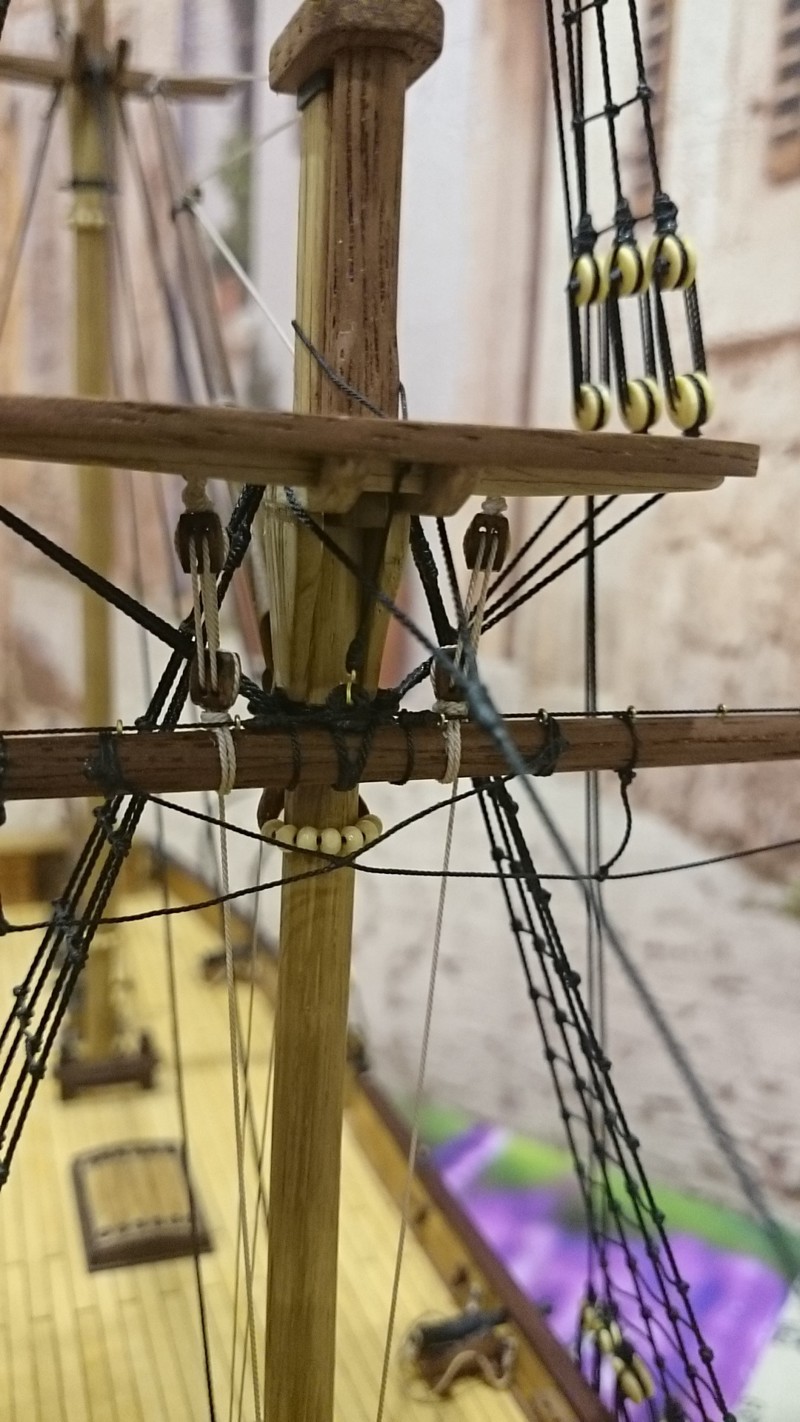

Невельской дотошно вникает во все вопросы, связанные со строительством судна. Следуя его указаниям были внесены существенные изменения в планировку внутренних помещений парусника, увеличена остойчивость, улучшена управляемость, а на случай возможного плавания в ледовых условиях усилена наружная обшивка... Ну и, разумеется, Невельскому пришлось взять на себя и разрешение многочисленных чисто интендантских вопросов, набор экипажа, уточнение маршрута плавания...

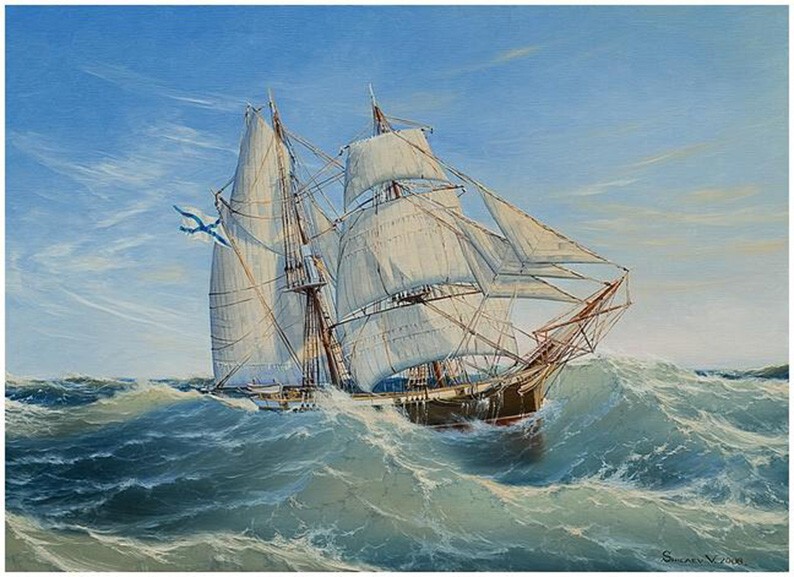

Наконец 10 июля 1848 года транспорт “Байкал” торжественно был спущен на воду. Это был небольшой, но очень ладный двухмачтовый парусник водоизмещением 250 тонн. Скромными были и его размеры: длина между перпендикулярами 28,5 м, ширина — 7,38 м, максимальная осадка при полной загрузке — 3,87 м. Но судно имело прекрасную остойчивость и обладало отличными мореходными качествами. В частности, скорость его составляла 8,5 узла.

В артиллерийское вооружение “Байкала” входило шесть трехфунтовых пушек. Экипаж насчитывал 47 человек — 9 офицеров, 4 унтер-офицера и 34 матроса.

Невельской дотошно вникает во все вопросы, связанные со строительством судна. Следуя его указаниям были внесены существенные изменения в планировку внутренних помещений парусника, увеличена остойчивость, улучшена управляемость, а на случай возможного плавания в ледовых условиях усилена наружная обшивка... Ну и, разумеется, Невельскому пришлось взять на себя и разрешение многочисленных чисто интендантских вопросов, набор экипажа, уточнение маршрута плавания...

Наконец 10 июля 1848 года транспорт “Байкал” торжественно был спущен на воду. Это был небольшой, но очень ладный двухмачтовый парусник водоизмещением 250 тонн. Скромными были и его размеры: длина между перпендикулярами 28,5 м, ширина — 7,38 м, максимальная осадка при полной загрузке — 3,87 м. Но судно имело прекрасную остойчивость и обладало отличными мореходными качествами. В частности, скорость его составляла 8,5 узла.

В артиллерийское вооружение “Байкала” входило шесть трехфунтовых пушек. Экипаж насчитывал 47 человек — 9 офицеров, 4 унтер-офицера и 34 матроса.

×

21 августа 1848 года пароход “Ижора” вывел транспорт с Малого Кронштадтского рейда за Толбухин маяк. Теперь курс его лежал на Копенгаген. Неприветливо встретило море путешественников. Шторм следовал за штормом, причем преобладали исключительно встречные ветры, как будто сговорившись разрушить планы молодого капитана и все его старания сократить время на транспортную часть экспедиции. Оставалось одно — до предела уменьшить время пребывания “Байкала” в портах на пути следования на Дальний Восток.

Надо сказать, что тогда единственным морским путем к Тихоокеанскому побережью азиатской части России был тот, что пролег на юг через всю Атлантику вплоть до самой нижней оконечности Американского континента — мыса Горн, и далее на север чуть ли не через весь Тихий океан... Именно этим маршрутом и предстояло следовать “Байкалу”.

Короткая остановка в Копенгагене — и судно берет курс на Портсмут, последний европейский порт. Пополнены запасы продовольствия и пресной воды, закуплено недостающее снаряжение — теперь через всю Атлантику, на юг!

Погода наконец сменила гнев на милость: попутные ветры неутомимо гнали “Байкал” к берегам Южной Америки. Уже 30 октября транспорт пересек экватор, а 15 ноября бросил якорь на рейде Рио-де-Жанейро. Здесь экспедиции пришлось задержаться почти на полмесяца — после перехода через океан парусник необходимо было поставить в док для осмотра подводной части корпуса. К счастью, сколько-нибудь серьезных повреждений не было, и 1 декабря “Байкал” вновь вышел в море.

Первые десять дней плавания прошли спокойно, но затем начался сильный шторм, не утихавший до тех пор, пока транспорт не обогнул мыс Горн — произошло это 10 января 1849 года. Дальше предстояла остановка в Гонолулу, однако обстоятельства заставили Невельского сделать ее раньше — в чилийском порту Вальпараисо: необходимо было запастись водой и продовольствием. В Гонолулу “Байкал” прибыл 31 марта. В этом порту экипаж транспорта ждал приятный сюрприз — встреча с русским судном “Иртыш”. Пользуясь расположением короля Гавайских островов, команда “Байкала” смогла быстро провести ремонт судна, пополнить запасы и отдохнуть перед заключительной — самой трудной — частью экспедиции.

Началась она 10 апреля и в самом деле оказалась предельно сложной. Весь путь транспорта до самой Камчатки сопровождался сильными штормами, туманами и проливными дождями. Тем не менее 12 мая 1849 года “Байкал” благополучно достиг гавани Петропавловска-Камчатского, затратив на весь переход 8 месяцев и 23 дня. Время на путешествие может показаться чрезмерным, однако уместно вспомнить, что быстрее экспедиции Г. И. Невельского прошел этот маршрут лишь В. М. Головин на шлюпе “Камчатка” — за 8 месяцев и 8 дней.

Надо сказать, что тогда единственным морским путем к Тихоокеанскому побережью азиатской части России был тот, что пролег на юг через всю Атлантику вплоть до самой нижней оконечности Американского континента — мыса Горн, и далее на север чуть ли не через весь Тихий океан... Именно этим маршрутом и предстояло следовать “Байкалу”.

Короткая остановка в Копенгагене — и судно берет курс на Портсмут, последний европейский порт. Пополнены запасы продовольствия и пресной воды, закуплено недостающее снаряжение — теперь через всю Атлантику, на юг!

Погода наконец сменила гнев на милость: попутные ветры неутомимо гнали “Байкал” к берегам Южной Америки. Уже 30 октября транспорт пересек экватор, а 15 ноября бросил якорь на рейде Рио-де-Жанейро. Здесь экспедиции пришлось задержаться почти на полмесяца — после перехода через океан парусник необходимо было поставить в док для осмотра подводной части корпуса. К счастью, сколько-нибудь серьезных повреждений не было, и 1 декабря “Байкал” вновь вышел в море.

Первые десять дней плавания прошли спокойно, но затем начался сильный шторм, не утихавший до тех пор, пока транспорт не обогнул мыс Горн — произошло это 10 января 1849 года. Дальше предстояла остановка в Гонолулу, однако обстоятельства заставили Невельского сделать ее раньше — в чилийском порту Вальпараисо: необходимо было запастись водой и продовольствием. В Гонолулу “Байкал” прибыл 31 марта. В этом порту экипаж транспорта ждал приятный сюрприз — встреча с русским судном “Иртыш”. Пользуясь расположением короля Гавайских островов, команда “Байкала” смогла быстро провести ремонт судна, пополнить запасы и отдохнуть перед заключительной — самой трудной — частью экспедиции.

Началась она 10 апреля и в самом деле оказалась предельно сложной. Весь путь транспорта до самой Камчатки сопровождался сильными штормами, туманами и проливными дождями. Тем не менее 12 мая 1849 года “Байкал” благополучно достиг гавани Петропавловска-Камчатского, затратив на весь переход 8 месяцев и 23 дня. Время на путешествие может показаться чрезмерным, однако уместно вспомнить, что быстрее экспедиции Г. И. Невельского прошел этот маршрут лишь В. М. Головин на шлюпе “Камчатка” — за 8 месяцев и 8 дней.

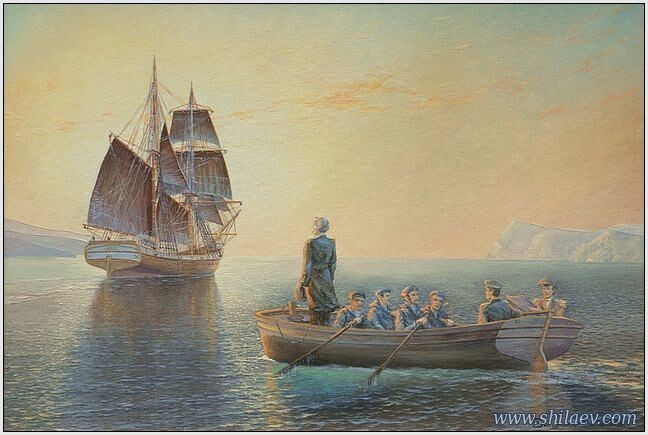

Теперь у руководителя экспедиции было целых три месяца для проведения научных работ, поисков, исследований. Сдав груз, Г. И. Невельской берет курс на Сахалин и через месяц — 12 июня — уже приближается к его восточному берегу.

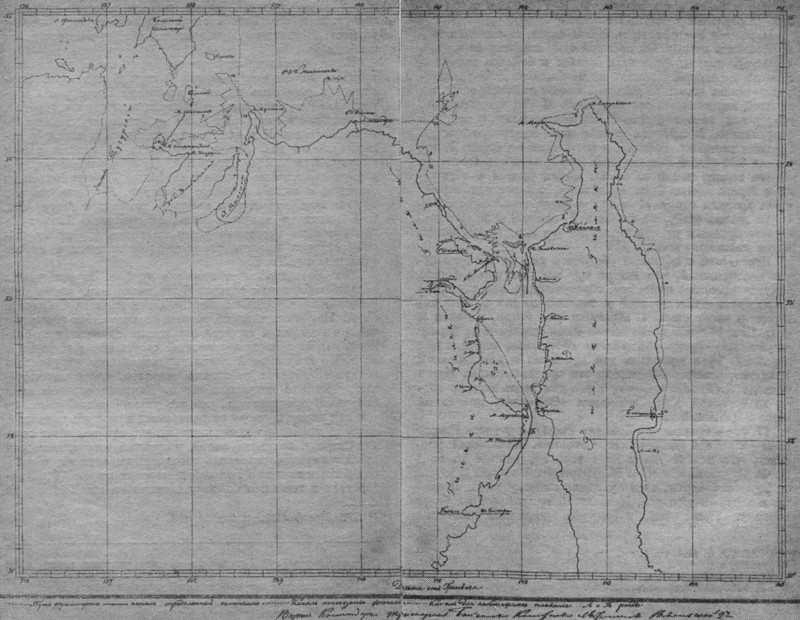

Помня о неудачах предшественников, Г. И. Невельской решает вести поиски пролива между Сахалином и материком на шлюпках. 10 июля три шлюпки и байдарка с пятнадцатью матросами, тремя офицерами и лекарем отправились к устью Амура. Сначала экспедиция поднялась от мыса Тебах вдоль левого берега Амура до мыса Куегда, далее — к расположенному на противоположном берегу мысу Мео, а затем спустилась обратно, вдоль правого берега реки до южного мыса Пронге, откуда начинался собственно Амурский лиман.

Далее маршрут лежал уже вдоль материкового берега к югу, к самому узкому месту лимана, ширина которого составляла около двух миль, а глубины достигали десяти метров. Итак, теперь не оставалось никаких сомнений в том, что Сахалин — остров. Окончательно убедили Г. И. Невельского в этом дальнейшие исследования пролива вплоть до широты 54°40'. Ясно стало и то, что устье Амура вполне судоходно и имеет два выхода — на север, в Охотское море, с глубинами на фарватере свыше трех метров, а также на юг, в Татарский пролив, ранее считавшийся заливом. Глубины на баре — в самом узком месте устья — составляли более четырех метров.

Время, отведенное Невельскому на исследовательские работы, подходило к концу. 6 сентября “Байкал” вошел на Охтинский рейд, а затем в устье Охты. Тут Невельскому предстояло сдать транспорт и распроститься с командой судна.

Помня о неудачах предшественников, Г. И. Невельской решает вести поиски пролива между Сахалином и материком на шлюпках. 10 июля три шлюпки и байдарка с пятнадцатью матросами, тремя офицерами и лекарем отправились к устью Амура. Сначала экспедиция поднялась от мыса Тебах вдоль левого берега Амура до мыса Куегда, далее — к расположенному на противоположном берегу мысу Мео, а затем спустилась обратно, вдоль правого берега реки до южного мыса Пронге, откуда начинался собственно Амурский лиман.

Далее маршрут лежал уже вдоль материкового берега к югу, к самому узкому месту лимана, ширина которого составляла около двух миль, а глубины достигали десяти метров. Итак, теперь не оставалось никаких сомнений в том, что Сахалин — остров. Окончательно убедили Г. И. Невельского в этом дальнейшие исследования пролива вплоть до широты 54°40'. Ясно стало и то, что устье Амура вполне судоходно и имеет два выхода — на север, в Охотское море, с глубинами на фарватере свыше трех метров, а также на юг, в Татарский пролив, ранее считавшийся заливом. Глубины на баре — в самом узком месте устья — составляли более четырех метров.

Время, отведенное Невельскому на исследовательские работы, подходило к концу. 6 сентября “Байкал” вошел на Охтинский рейд, а затем в устье Охты. Тут Невельскому предстояло сдать транспорт и распроститься с командой судна.

Карта, составленная Невельским, в ходе экспедиции.

Открытия, сделанные экспедицией, оказали громадное влияние на освоение Приамурского и Уссурийского краев. На Дальнем Востоке организуются поселения, форты, города. Некоторые — например, Николаевск-на-Амуре, Императорская (ныне Советская) Гавань и другие — были основаны Невельским, организатором и участником многих других экспедиций по освоению дальневосточного побережья и Приморья.

Трудно переоценить заслуги Г. И. Невельского перед Россией. Значение его открытий высоко оценивалось современниками. В одной из своих работ А. И. Герцен отмечал, что “завоевание устья Амура является одним из самых крупных шагов цивилизации”. И понять это особенно легко нам, наследникам русских первооткрывателей, активно осваивающим богатейшие земли Севера и Востока нашей Родины.

Трудно переоценить заслуги Г. И. Невельского перед Россией. Значение его открытий высоко оценивалось современниками. В одной из своих работ А. И. Герцен отмечал, что “завоевание устья Амура является одним из самых крупных шагов цивилизации”. И понять это особенно легко нам, наследникам русских первооткрывателей, активно осваивающим богатейшие земли Севера и Востока нашей Родины.

Еще крутые истории!

- Китаянка 20 раз фиктивно вышла замуж, чтобы помочь мужчинам успокоить родню

- 14 сильных фотографий, которые рассказывают об истории человечества

- Завидуйте молча: 17-летний парень бросил все ради женщины с четырьмя детьми

- В Бразилии дворник нашел новорожденную в мусорке и решил удочерить её

- Британка сделала ринопластику и бросила мужа, решив, что теперь «слишком хороша для него»

Метки: истории своими руками

Адеревянную копию сами запилили или это набор