12494

60

Продолжаем нашу длиииииииииииииииииииииинную тему...

Ещё одно лирическое отступление:

Господа "правдоискатели" и "гениальные критики"! Убедительная просьба: не пукайте в лужу! Не ищите "оригинала", т.к. его нет и в помине. Серия моих постов - материалы, собранные из РАЗНЫХ источников в РАЗНОЕ время.

По поводу форума Варгейминга: я там не сижу и не знаю, что там есть, а чего там нет. Хотя, некоторые упорно обвиняют меня в том, что я "натаскал кучу говна с форума". Я, граждане, в сортах говна не разбираюсь. Вам там, из кучи, виднее...

Опять же: я не претендую на "энциклопопичность" и мои посты не являются эталонными. Заметили ошибку, неточность - поправляйте. Пишите свои посты. Поддерживайте тему и направление. В общем, дерзайте! А обидеть автора - каждый может...

Но сейчас - тсссс! Прозвенел звонок! Садитесь, начинаем погружение в тайные и неизведанные глубины истории танкостроения.

Господа "правдоискатели" и "гениальные критики"! Убедительная просьба: не пукайте в лужу! Не ищите "оригинала", т.к. его нет и в помине. Серия моих постов - материалы, собранные из РАЗНЫХ источников в РАЗНОЕ время.

По поводу форума Варгейминга: я там не сижу и не знаю, что там есть, а чего там нет. Хотя, некоторые упорно обвиняют меня в том, что я "натаскал кучу говна с форума". Я, граждане, в сортах говна не разбираюсь. Вам там, из кучи, виднее...

Опять же: я не претендую на "энциклопопичность" и мои посты не являются эталонными. Заметили ошибку, неточность - поправляйте. Пишите свои посты. Поддерживайте тему и направление. В общем, дерзайте! А обидеть автора - каждый может...

Но сейчас - тсссс! Прозвенел звонок! Садитесь, начинаем погружение в тайные и неизведанные глубины истории танкостроения.

×

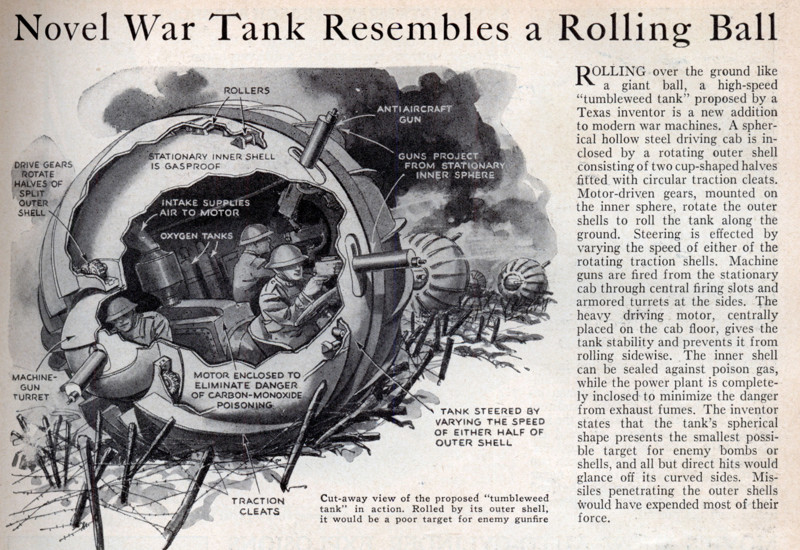

В общем-то я был довольно высокого мнения о довоенном (ВМВ) аглицком танкостроении. Но во время Второй мировой сыны туманного Альбиона чевой-то попутали. Противотанковые САУ тяжелого класса были нужны а их отсутствие вредно сказывалось на психике солдат королевских вооруженных сил. Следующее творение усугубило психические проблемы, но называлось грозно: Churchill 3 inch Gun Carrier A22D. Ничтоже сумняшеся был взят "Черчилль", на шасси водрузили прямоугольную неподвижную рубку, в лобовом листе которой была вырезана большая круглая амбразура для 3-дюймовой пушки, имевшей крайне малые углы вертикального и горизонтального наведения. Расчет обслуживал орудие стоя.

На выходе получилось совсем смешно: заказ составлял 100 экземпляров, но военное министерство ВНЕЗАПНО выяснило, что 3 inch Gun Carrier теперь нафиг не нужен - ибо на нормальные "Черчилли" инженеры-вредители коварно установили 6-ти фунтовые орудия. Заказ сначала сократили до 24 машин, потом решили все-таки выпустить исходные 100 (их начали собирать, не выбрасывать же собранное на помойку?), но потом опять сократили до 50 экземпляров... К концу 1942 со скрипом наклепали 50 монстров и столь же ВНЕЗАПНО оказалось, что военные от него шарахаются: у всех воюющих держав уже были нормальные САУ, а ездить на этом - себя не уважать. В итоге все имеющиеся 3 inch Gun Carrier никуда дальше Британских островов не уехали, в боях нигде и никогда не участвовали, часть из них переделали в минные тральщики, оставшиеся использовались на полигонах, как тренировочные. С тем печальная история "Черчилля" как САУ бесславно закончилась. Даже в Бовингтоне осталось это чудо чудное только на помойке.

На выходе получилось совсем смешно: заказ составлял 100 экземпляров, но военное министерство ВНЕЗАПНО выяснило, что 3 inch Gun Carrier теперь нафиг не нужен - ибо на нормальные "Черчилли" инженеры-вредители коварно установили 6-ти фунтовые орудия. Заказ сначала сократили до 24 машин, потом решили все-таки выпустить исходные 100 (их начали собирать, не выбрасывать же собранное на помойку?), но потом опять сократили до 50 экземпляров... К концу 1942 со скрипом наклепали 50 монстров и столь же ВНЕЗАПНО оказалось, что военные от него шарахаются: у всех воюющих держав уже были нормальные САУ, а ездить на этом - себя не уважать. В итоге все имеющиеся 3 inch Gun Carrier никуда дальше Британских островов не уехали, в боях нигде и никогда не участвовали, часть из них переделали в минные тральщики, оставшиеся использовались на полигонах, как тренировочные. С тем печальная история "Черчилля" как САУ бесславно закончилась. Даже в Бовингтоне осталось это чудо чудное только на помойке.

Но гансы все же впереди планеты всей: следующую "боевую" машину надобно печатать на этикетках великолепного немецкого пива с жуткой надписью: "Чрезмерное употребление пива вредно сказывается на деятельности Вашего мозга", ибо ВОТ ЭТО можно было придумать только с бодуна: САУ на базе трофейного тяжелого французского танка B1, выпущена промежду прочим в единственном экземпляре.

А вообще, интересно: успела ли сия "чудо-мортира" хотя бы доехать до позиций или она (судя по фото) даже не успела выехать за заводские ворота?

А вообще, интересно: успела ли сия "чудо-мортира" хотя бы доехать до позиций или она (судя по фото) даже не успела выехать за заводские ворота?

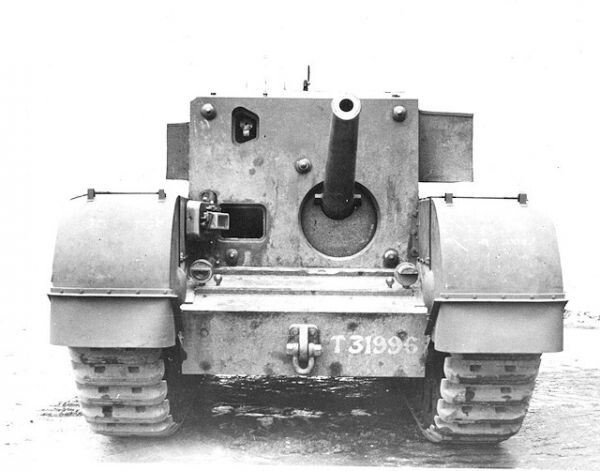

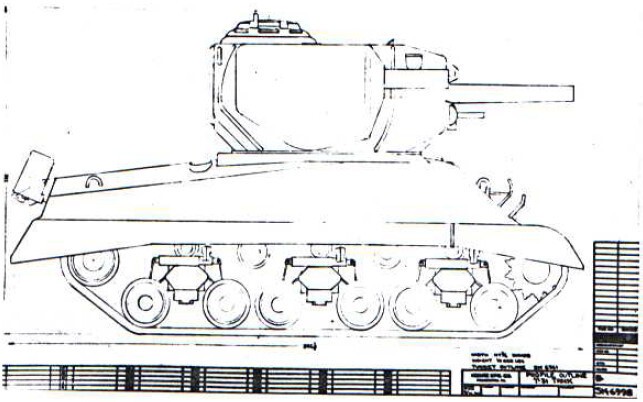

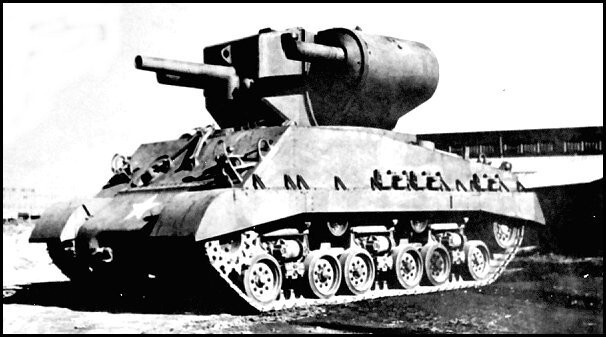

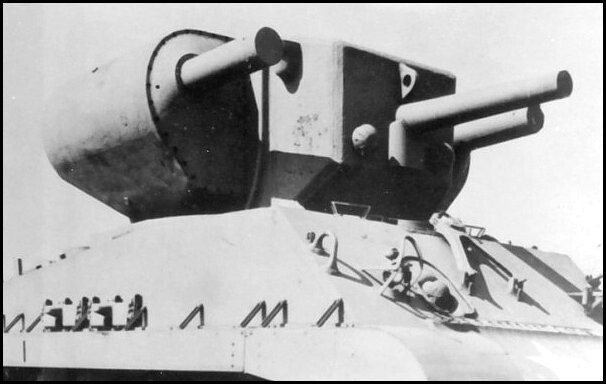

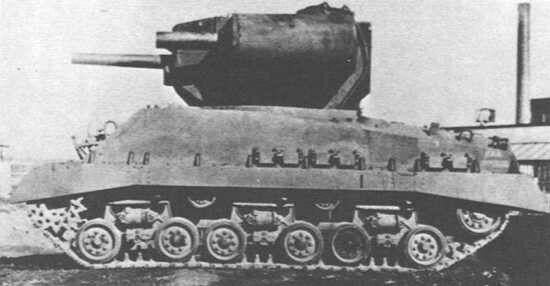

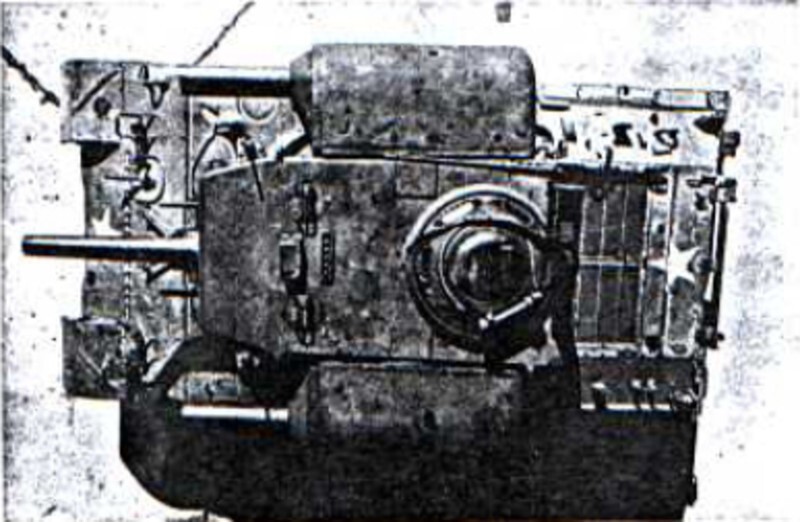

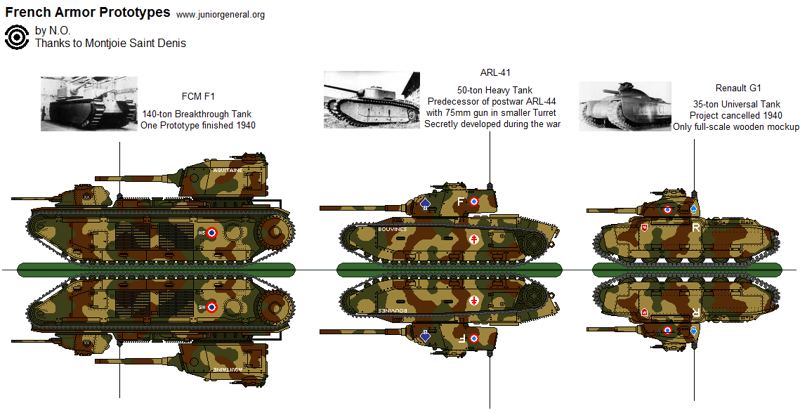

А этот "шедевр" мне напоминает небезизвестные образчики варварской техники из "Вархаммера". Т31 "Demolition tank", на базе "шермана", вооружен ракетометами барабанного типа!!!!. Я-то думал откуда разрабы берут такие идейки, а все ужо придумано до нас.

Ещё в начале войны боевые действия по всему миру показали, что армия нуждается в бронемашине, способной выполнять инженерные задачи широкого спектра и, при том, оставаться боеспособной. В качестве временного решения вполне можно было бы довольствоваться навешиванием бульдозерных отвалов и гроздей ракет, но многое в таких переоборудованных боевых инженерных машинах было неудовлетворительным. Внутри было очень тесно, проходы - узкие, плохо устроена боеукладка, пусковая установка, расположенная в башне , совершенно не подходила на роль основного вооружения. Для решения этих проблем в начале ноября 1944 г. в Форт-Пирсе было проведено собрание с участием представителей Комитета инженерных войск (Engineer Board) и Объединённого совета армии и ВМС по экспериментам и испытаниям (Joint Army-Navy Experimental and Testing Board, JANET). 11-го ноября главный представитель JANET подписал запрос в Службу обеспечения сухопутных войск (Army Service Forces) на разработку боевой инженерной машины, изначально получившей индекс T2. В документе обрисовывались желаемые характеристики: за основу взяли танк M4A3 с подвеской на горизонтальных буферных пружинах (HVSS) и расширенными траками, для улучшения минной защиты должна была быть увеличена толщина брони днища. Предусматривался усовершенствованный бульдозерный отвал и ножевой минный трал, а также перископический огнемёт у люка помощника механика-водителя. В новой специально разрабатываемой башне требовалось разместить с каждой стороны по одной автоматической 7.2-дюймовой пусковой установке с рельсовой направляющей /*1. Что-то не заметил рельсы 2. А должен был заметить?*/ и два курсовых 7,62 мм пулемёта. 3 пилотных машины были затребованы как можно скорее.

Подкомитет по самоходной и самодвижущейся технике уточнил детали и рекомендовал закупку четырёх прототипов, что было отмечено в протоколе заседаний артиллерийско-технического комитета (OCM) №26173. В том же документе машина была определена как инженерный танк для разрушения защитных сооружений (Demolition Tank) T31. Проектные работы начались в январе 1945, а в следующем месяце с фирмой Heinz Manufacturing Company был заключён контракт на создание 4-х пилотных машин. В Heinz сразу же начали постройку макета для изучения вариантов размещения оборудования и боеукладки.

Основное вооружение T31 – две 7.2-дюймовых ракетных пусковых установки T94 по сторонам башни. Каждая ПУ револьверного типа несла 5 ракет и была защищена бронированным «блистером». Установки были автоматическими, но о перезарядке данные разнятся: в первом источнике говорится, что пополнение магазина могло осуществляться только снаружи командой из 5 человек, во втором – перезарядка барабана была возможна изнутри башни. Возимый боекомплект составлял 30 ракет.

Толщина лобовой и боковой брони башни – 2.5 дюйма. Толщина задних двойных дверец доступа – 1.5 дюйма. По бокам макета 105 мм гаубицы в шаровых установках спереди башни размещались два 7,62 мм пулемёта. Углы возвышения гаубицы ограничивались от +5 до +45 градусов.

На крыше башни на стойке сзади командирской башенки находился 12,7 мм зенитный пулемёт Браунинг M2 HB. Сама командирская башенка была приподнята на 3 дюйма для улучшения обзора вниз поверх плоской крыши башни.

На крыше башни на стойке сзади командирской башенки находился 12,7 мм зенитный пулемёт Браунинг M2 HB. Сама командирская башенка была приподнята на 3 дюйма для улучшения обзора вниз поверх плоской крыши башни.

На крыше были предусмотрены перископы, в левой задней дверце был установлен смотровой прибор (в ней также находился шаровой пистолетный порт).

Корпус T31 отличался от послужившего основой Шермана M4A3 с подвеской HVSS толщиной днища, увеличенной до 1.5 дюймов. Также были оборудованы крепления для бульдозерного отвала M1A1, а в правый спонсон устанавливалась 50-галлонная (189,3 л) ёмкость для огнемёта. В люке помощника механика-водителя, либо в командирской башенке размещался перископический огнемёт E12R3. Стандартный 7,62 мм курсовой пулемёт остался на своём месте.

Хотя артиллерийско-технический комитет заказывал 4 пилотных машины, начальные работы велись над единственной башней из мягкой стали /*single soft plate turret - ?*/, так как это было посчитано необходимым для отработки установки экспериментальных ПУ T94. Работа над танком была начата в апреле 1945 и завершена в августе. Машина была привезена в Абердин для испытаний и демонстрации инженерному корпусу и командованию бронетанковых войск.

Во время испытаний ПУ не сработали должным образом: левую полностью заклинило, правая могла вращаться только вручную во время заряжания. К тому времени война уже кончилась, и финансирование было весьма ограничено. Дальнейшее развитие инженерной машины подобного типа посчитали разумным проводить на базе более современного танка – M4 более не выпускался. Закрытие проекта было утверждено 17 января 1946 года и зафиксировано в протоколе заседаний артиллерийско-технического комитета №30058, больше ни одного прототипа собрано не было.

Во время испытаний ПУ не сработали должным образом: левую полностью заклинило, правая могла вращаться только вручную во время заряжания. К тому времени война уже кончилась, и финансирование было весьма ограничено. Дальнейшее развитие инженерной машины подобного типа посчитали разумным проводить на базе более современного танка – M4 более не выпускался. Закрытие проекта было утверждено 17 января 1946 года и зафиксировано в протоколе заседаний артиллерийско-технического комитета №30058, больше ни одного прототипа собрано не было.

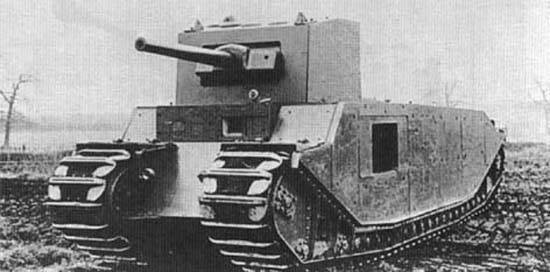

В октябре 1940 года был создан первый экземпляр опытного британского танка TOG І. Его название, расшифровывающееся как «The Old Gang» (англ. – «старая банда»), намекало на солидный возраст и опыт его создателей. Старые принципы танкостроения проявились в компоновке и внешнем виде этой боевой машины, а также в ее характеристиках. TOG І имел компоновку, типичную для времен ПМВ, и обладал низкой скоростью в 5 миль/ч (8 км/ч). Орудия и пулеметы, первоначально размещенные в спонсонах, со временем заменили башней от танка Matilda II, монтируемой на крыше корпуса. Его гусеницы, так же как и у других танков времен ПМВ, охватывали корпус, а не размещались по бокам от него, как у современных танков. Так как вес машины составлял 64,6 тонны, к сверхтяжелым танкам ее отнести сложно. Танк несколько раз модернизировали вплоть до 1944 года, но в серию он так и не пошел.

Танк TOG-I

Танк TOG-I

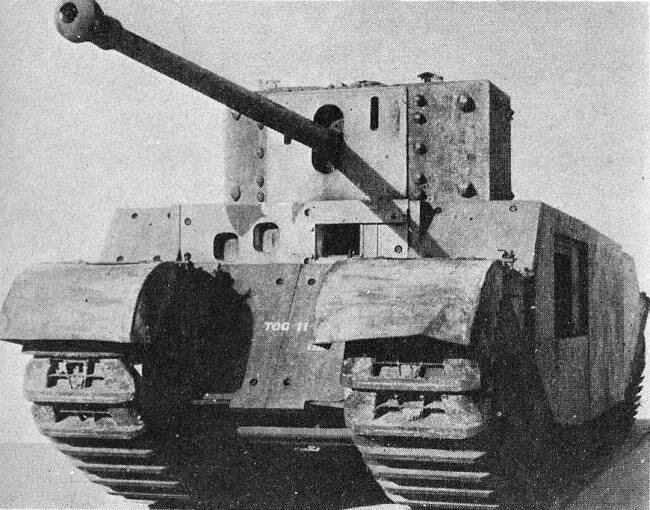

В 1940 году параллельно с TOG І началось создание TOG ІІ. В металле он был реализован к весне 1941 года. Этот танк сделали более тяжелым, чем предыдущую модель – он весил 82,3 тонны. Благодаря большой длине, независимой торсионной подвеске, а также тому, что привод каждой гусеницы осуществлялся отдельным электродвигателем, этот танк обладал повышенной проходимостью. Электродвигатели питались от генератора, приводимого в движение дизельной силовой установкой. Поэтому, несмотря на большой вес, танк мог преодолевать стены высотой 2,1 метра и рвы шириной 6,4 метра. Его отрицательными качествами была низкая скорость (максимум 14 км/ч) и уязвимость гусениц, конструкция которых безнадежно устарела. Танк получил специально сконструированную башню, в которой размещалось единственное танковое орудие калибра 76,2 мм и пулемет. В дальнейшем продолжались модернизации конструкции, появились проекты TOG ІІ(R) и TOG III, но ни один из них так и не был запущен в серийное производство.

Пара слов о том танке, прозвищем которого именуют большинство "бронезверей". А именно: Железный Капут.

В конце марта 1917 года Инспекция автомобильных войск кайзеровской Германии поручила главному инженеру своего опытного отделения Йозефу Фольмеру создать танк, который по своим техническим параметрам был бы способен прорывать вражеские линии обороны.

В конце марта 1917 года Инспекция автомобильных войск кайзеровской Германии поручила главному инженеру своего опытного отделения Йозефу Фольмеру создать танк, который по своим техническим параметрам был бы способен прорывать вражеские линии обороны.

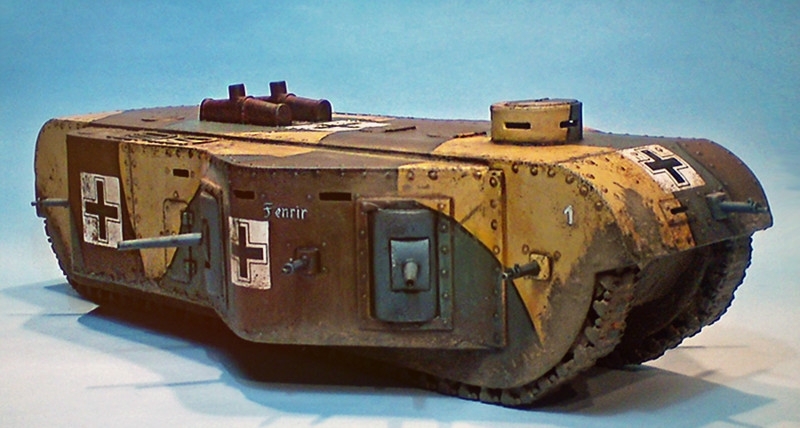

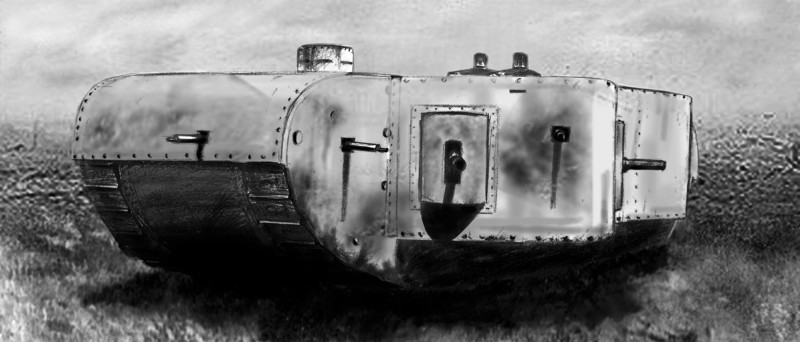

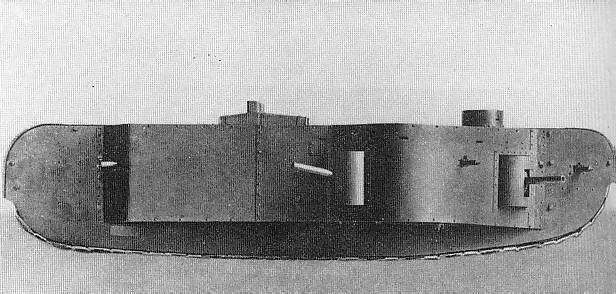

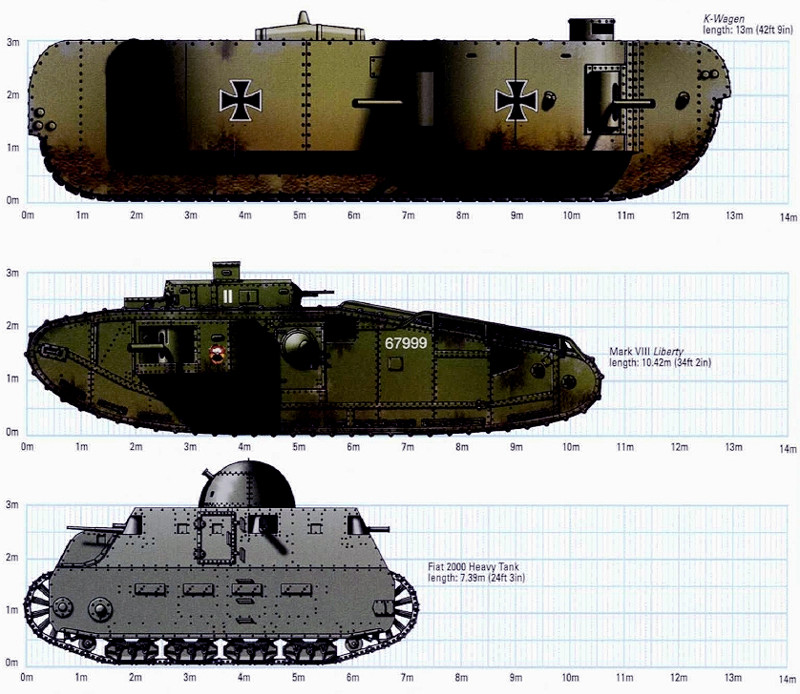

В случае успешного и своевременного его завершения этот танк стал бы самым тяжелым танком ПМВ – его вес достигал бы 150 тонн. В качестве силовых установок для него были выбраны два шестицилиндровых бензиновых двигателя фирмы «Даймлер» мощностью по 650 л.с. каждый. Танк должен был вооружаться 4-мя 77-мм орудиями, размещенными в спонсонах и 7-ю 7,92-мм пулеметами MG.08. Из всех супертяжелых танков у K-Wagen был самый многочисленный экипаж – 22 человека. Длина танка достигала 12,8 метров, и если бы не российский «Царь-танк», он стал бы самым длинным сверхтяжелым танком в истории танкостроения. В проектной документации танк назывался Kolossal-Wagen, Kolossal или K. Общепринятым является использование индекса «K-Wagen».

В апреле 1918 года началась постройка этих машин, но быстрое окончание войны остановило все работы. Немецкие танкостроители почти закончили сборку первого экземпляра танка, а для второго были готовы бронекорпус и все основные агрегаты, кроме двигателей. Но войска Антанты приближались к немецким предприятиям, и все изготовленное было уничтожено самими производителями.

В апреле 1918 года началась постройка этих машин, но быстрое окончание войны остановило все работы. Немецкие танкостроители почти закончили сборку первого экземпляра танка, а для второго были готовы бронекорпус и все основные агрегаты, кроме двигателей. Но войска Антанты приближались к немецким предприятиям, и все изготовленное было уничтожено самими производителями.

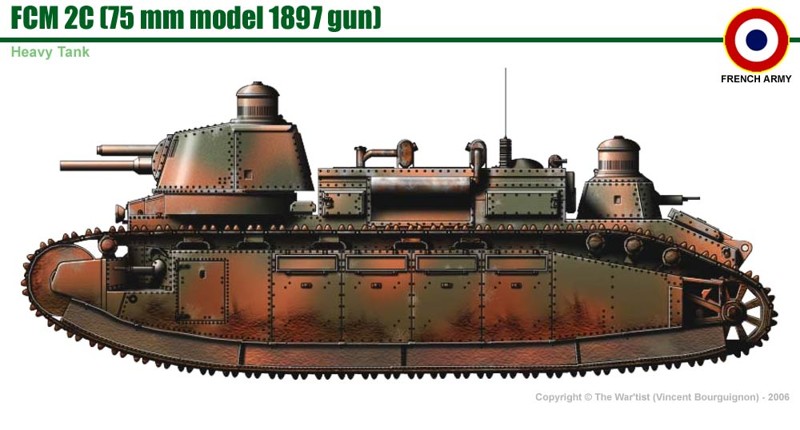

Char 2C (FCM 2C). Этот французский танк стал самым большим и тяжелым серийным танком за всю мировую историю танкостроения. Он был создан судостроительной компанией FCM в самом конце ПМВ, но участия в боевых действиях так и не принял. По замыслу конструкторов Char 2C должен был стать танком прорыва, который мог бы эффективно преодолевать немецкие траншеи. Французским военным эта идея понравилась, и 21 февраля 1918 года у FCM было заказано 300 машин. Однако пока судостроители разворачивали производство, война закончилась. Танк оказался нетехнологичным и недешевым, а изготовление каждой его единицы занимало много времени. В результате до 1923 года было изготовлено всего 10 машин. Так как французское правительство после ПМВ испытывало известные финансовые трудности, а Char 2C стоил очень дорого, было принято решение остановить его производство.

Char 2C весил 75 тонн, его экипаж составлял 13 человек. Он был вооружен одной 75-мм пушкой и 4-мя пулеметами. Двигатели танка «съедали» в среднем 12,8 литра на один преодоленный машиной километр, поэтому бака емкостью 1280 литров хватало максимум на 100–150 км пути, а на пересеченной местности это расстояние было и того меньше.

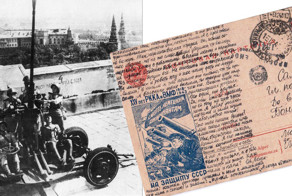

Char 2C состояли на вооружении французской армии до 1940 года. С началом боевых действий на территории Франции во время ВМВ батальон этих уже устаревших танков отправили к театру боевых действий. 15 мая 1940 года состав с материальной частью батальона попал в железнодорожную пробку при следовании к местам выгрузки в районе города Нешато. Так как выгрузить столь тяжелые танки с платформ не представлялось возможным, а к станции, на которой застрял состав, приближались немецкие войска, французские экипажи уничтожили свои бронированные машины и отступили. Однако, как вскоре выяснилось, уничтоженными оказались не все Char 2C. В частности, машина №99 попала в руки немцев неповрежденной и испытывалась ими на полигоне Куммерсдорф. Дальнейшая ее судьба неизвестна.

Немецкие солдаты позируют на фоне захваченного французского танка-гиганта Char 2C №99 «Шампань».

Рядом с танком лежат разобранные части его двигателя.

Char 2C состояли на вооружении французской армии до 1940 года. С началом боевых действий на территории Франции во время ВМВ батальон этих уже устаревших танков отправили к театру боевых действий. 15 мая 1940 года состав с материальной частью батальона попал в железнодорожную пробку при следовании к местам выгрузки в районе города Нешато. Так как выгрузить столь тяжелые танки с платформ не представлялось возможным, а к станции, на которой застрял состав, приближались немецкие войска, французские экипажи уничтожили свои бронированные машины и отступили. Однако, как вскоре выяснилось, уничтоженными оказались не все Char 2C. В частности, машина №99 попала в руки немцев неповрежденной и испытывалась ими на полигоне Куммерсдорф. Дальнейшая ее судьба неизвестна.

Немецкие солдаты позируют на фоне захваченного французского танка-гиганта Char 2C №99 «Шампань».

Рядом с танком лежат разобранные части его двигателя.

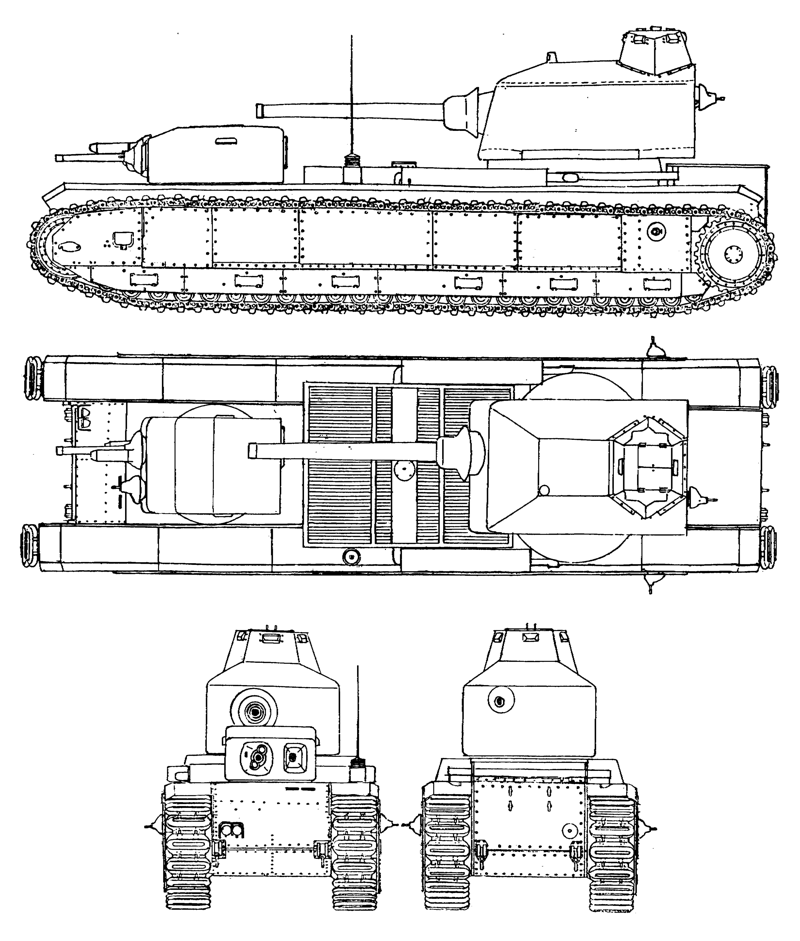

FCM F1. В начале 30-х годов французским военным функционерам стало ясно, что танк FCM 2C безнадежно устарел. Так как французская военная мысль считала, что будущие войны будут носить такой же позиционный характер, как и ПМВ, в Париже решили, что армии необходимы новые тяжелые танки прорыва.

В феврале 1938 года Консультационный совет по вооружениям во главе с генералом Дюфло определил основные тактико-технические характеристики будущего танка для объявления проектного конкурса. Совет выдвинул следующие требования к вооружению машины: одна пушка большого калибра и одно скорострельное противотанковое орудие. Кроме того, новый танк должен был снабжаться противоснарядным бронированием, выдерживающим попадание снарядов всех известных на тот момент противотанковых артиллерийских систем.

В феврале 1938 года Консультационный совет по вооружениям во главе с генералом Дюфло определил основные тактико-технические характеристики будущего танка для объявления проектного конкурса. Совет выдвинул следующие требования к вооружению машины: одна пушка большого калибра и одно скорострельное противотанковое орудие. Кроме того, новый танк должен был снабжаться противоснарядным бронированием, выдерживающим попадание снарядов всех известных на тот момент противотанковых артиллерийских систем.

В конкурсе участвовали крупнейшие французские танкостроители (компании FCM, ARL и AMХ), однако начать создание прототипа смогла лишь компания FCM. Ее инженеры спроектировали танк с двумя башнями, расположенными по принципу линкоров на разных уровнях, чтобы они не мешали друг другу вести круговой обстрел. В задней (более высокой) башне должно было устанавливаться 105-мм орудие основного калибра. В передней башне – монтироваться 47-мм скорострельная противотанковая пушка. Толщина лобового бронирования машины составляла 120 мм. Предполагалось, что прототип будет готов к концу мая 1940 года, но этому помешало стремительное немецкое наступление во Франции. Дальнейшая судьба полуготовых прототипов неизвестна.

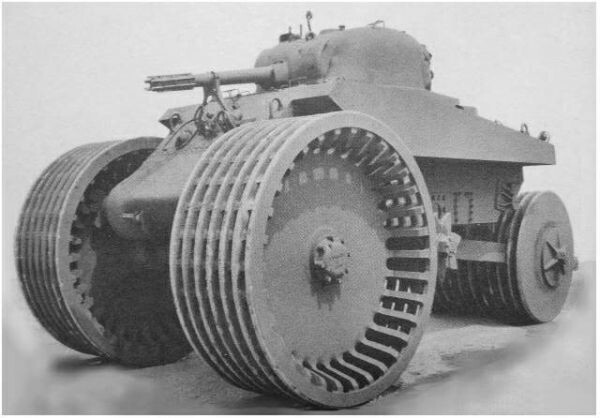

А вот мутировавший трехколесный детский велосипед: танк тральщик Т10 М4А2 опять же на базе "Шермана"...

Страшный сон любого папы.

Страшный сон любого папы.

Вот немного еще творений немецких инженеров-вивисекторов:

Моё любимое: танк "Комсомолец" с установленной на нем PaK35|36/ . Креативненько...

Моё любимое: танк "Комсомолец" с установленной на нем PaK35|36/ . Креативненько...

"Четверка" на газу, метан? Оченно экологично. "Гринпис" в восторге!

Pz IV (вернее, тягач на его базе) с противоанковым орудием PaK-38. Дата фото: видимо, зима 1941-1942 годов. Нахрена пушку поставили на тягач "четверки" - история умалчивает. Видимо, с техникой в этом подразделении было совсем плохо.

Ещё один "привет" от гансов: StuG 34. Подробностей нет. Штучная работа...

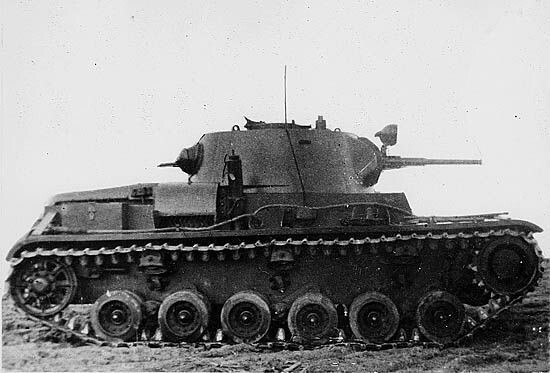

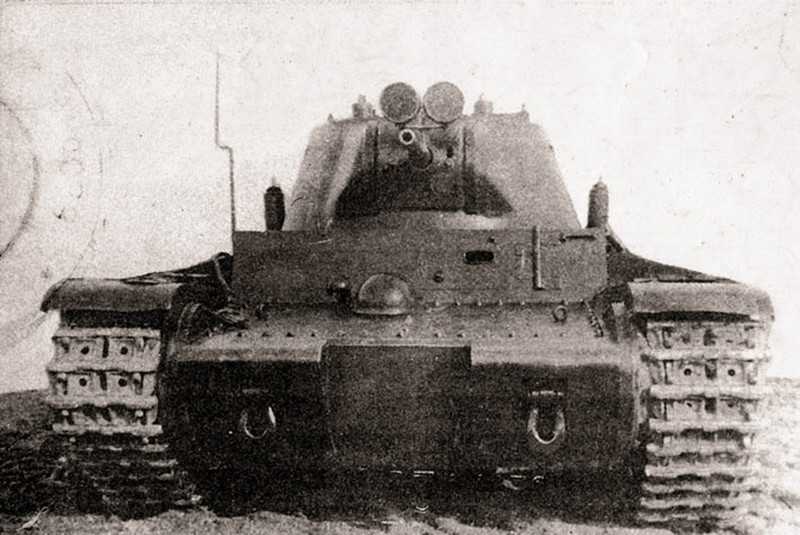

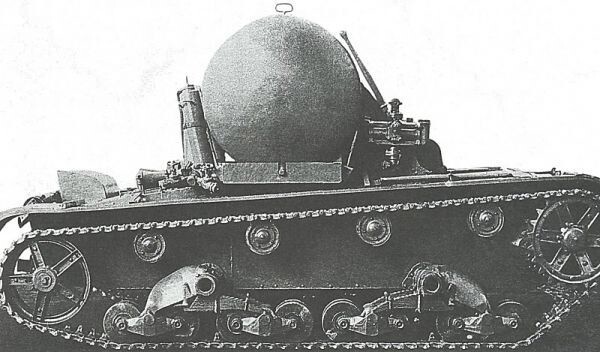

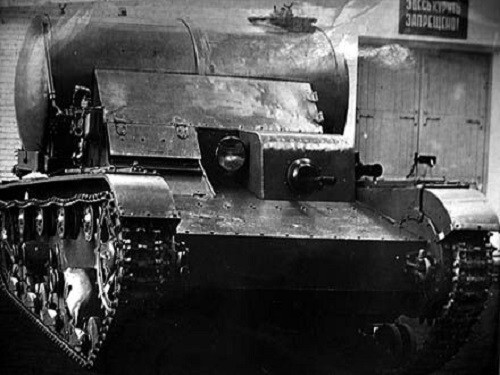

Советский танк Т-46-5, "Изделие 111" - первый танк с противоснарядной броней. 1938 год. В проектировании принял участие М.И. Кошкин.

Опираясь на опыт ведения танковой войны в Испании, советским конструкторам было выдано задание на создание малого танка тяжелого бронирования. Дело в том, что поставляемые в Испанию легкие танки Т-26 легко поражались немецкими 37-мм противотанковыми пушками. В связи с этим, было решено создать танк, броня которого не пробивалась этими пушками.

Работы по созданию танка тяжелого бронирования были поручены КБ Ленинградского завода №185 им. Кирова, начались с 1936 года. Руководили ими С.А.Гинзбург. Первый опытный танк был готов весной 1938 года. К слову сказать, танк Т-111 (который был известен еще как Т-46-5 и «изделие 111») являлся первым советским средним танком, который имел противоснарядное бронирование, до этого, на вооружении РККА выпускались танки только с противопульной и противоосколочной броней.

Опираясь на опыт ведения танковой войны в Испании, советским конструкторам было выдано задание на создание малого танка тяжелого бронирования. Дело в том, что поставляемые в Испанию легкие танки Т-26 легко поражались немецкими 37-мм противотанковыми пушками. В связи с этим, было решено создать танк, броня которого не пробивалась этими пушками.

Работы по созданию танка тяжелого бронирования были поручены КБ Ленинградского завода №185 им. Кирова, начались с 1936 года. Руководили ими С.А.Гинзбург. Первый опытный танк был готов весной 1938 года. К слову сказать, танк Т-111 (который был известен еще как Т-46-5 и «изделие 111») являлся первым советским средним танком, который имел противоснарядное бронирование, до этого, на вооружении РККА выпускались танки только с противопульной и противоосколочной броней.

Первый танк Т-111 имел усиленную подвеску, литую башню и впервые было применено советское ноу-хау ( к слову сказать, впервые в мире!): электродуговая сварка при соединении броневых элементов танка. Экипаж танка Т-111 состоял из трех человек. Танк развивал скорость до 30 км/час, при общем весе 28-32 тонны. Машина имела неплохую броню, толщиной 60 мм, которая отлично защищала от снарядов немецкой 37-мм пушки. По сути, советские инженеры произвели сильный прорыв в танкостроении!

В качестве двигательной установки применялся 320-сильный карбюраторный V-образный 8-цилиндровый двигатель. Вооружение танка устанавливалось в конической литой башне, и состояло оно из 45-мм пушки и 2-пулеметов. В принципе, вооружение Т-111 было полностью аналогично Т-26.

В производстве танк Т-111 был крайне тяжелым, советская промышленность не могла его освоить, поэтому, в серийное производство его не пустили. Например, ходовая часть танка являлась блокированной с листовыми рессорами. Это усложняло ремонт (демонтаж и монтаж), так как все элементы подвески были размещены внутри танка.

В качестве двигательной установки применялся 320-сильный карбюраторный V-образный 8-цилиндровый двигатель. Вооружение танка устанавливалось в конической литой башне, и состояло оно из 45-мм пушки и 2-пулеметов. В принципе, вооружение Т-111 было полностью аналогично Т-26.

В производстве танк Т-111 был крайне тяжелым, советская промышленность не могла его освоить, поэтому, в серийное производство его не пустили. Например, ходовая часть танка являлась блокированной с листовыми рессорами. Это усложняло ремонт (демонтаж и монтаж), так как все элементы подвески были размещены внутри танка.

Тем не менее, проект создания среднего танка Т-111 был серьезным прорывом в отрасли развития танков. Опыт создания этого танка стал фундаментом, для проектирования нового вооружения и дальнейшего развития советских тяжелых танков прорыва (например: танки серии КВ). На советских заводах к тому времени освоили производство толстой брони.

Хоть проект танка Т-111 и завершился опытным экземпляром, группа конструкторов, которая разрабатывала его, получила государственные награды за вклад в развитие в танкостроение, в частности, конструктор Кошкин получил орден Красной Звезды.

Хоть проект танка Т-111 и завершился опытным экземпляром, группа конструкторов, которая разрабатывала его, получила государственные награды за вклад в развитие в танкостроение, в частности, конструктор Кошкин получил орден Красной Звезды.

Тактико-технические характеристики Т-111:

Оператор/производитель……………………СССР;

Вес ……………. 32,3 тонны;

Экипаж……………3 человека;

Класс танка……….. средний;

Год разработки/создания………..1936-1938;

Разработка КБ…………№185;

Серийное производство………….нет, создана 1 единица;

Размеры танка:

- Ширина корпуса…………3140 мм;

- Длина корпуса………………5400 мм;

- Высота……………………..2416 мм;

- Дорожный просвет…………..390 мм;

Броня:

- Тип брони……………….высокой твердости, стальная цементированная;

- Лоб корпуса ………….. 30-60 мм;

- Корпус борт……………….60 мм;

- Корпус дно………………..20-30 мм;

- Корпус крыша………… 20мм;

- Башня лоб…………………….50 мм;

- Башня борт……………. 50 мм;

- Башня крыша ……………. 50 мм;

- Корпус корма……………..60 мм;

Вооружение:

- 1х45 мм танковая пушка 20к (нарезной ствол, 46 калибров длиной);

- Прицел…………ТОП, ПТ-1;

- Дополнительное вооружение……….. 2х7,62-мм пулемета ДТ-29;

Подвижность танка;

Двигатель……………..карбюраторный, воздушного охлаждения (мощностью до 320 л.с.);

Дальность хода………. 90 км (шоссе) и 123 км (пересеченная местность);

Максимальная скорость……….31 км/час по шоссе и до 16 км/час по пересеченке;

Подвеска……….сблокированная по 4 на тележку, на листовых рессорах;

Средства связи………….71 ТК;

Глубина преодолеваемого брода……………1,2 м;

Ширина преодолеваемого рва………….2,0 м;

Максимальный угол подъема……..29 град;

Оператор/производитель……………………СССР;

Вес ……………. 32,3 тонны;

Экипаж……………3 человека;

Класс танка……….. средний;

Год разработки/создания………..1936-1938;

Разработка КБ…………№185;

Серийное производство………….нет, создана 1 единица;

Размеры танка:

- Ширина корпуса…………3140 мм;

- Длина корпуса………………5400 мм;

- Высота……………………..2416 мм;

- Дорожный просвет…………..390 мм;

Броня:

- Тип брони……………….высокой твердости, стальная цементированная;

- Лоб корпуса ………….. 30-60 мм;

- Корпус борт……………….60 мм;

- Корпус дно………………..20-30 мм;

- Корпус крыша………… 20мм;

- Башня лоб…………………….50 мм;

- Башня борт……………. 50 мм;

- Башня крыша ……………. 50 мм;

- Корпус корма……………..60 мм;

Вооружение:

- 1х45 мм танковая пушка 20к (нарезной ствол, 46 калибров длиной);

- Прицел…………ТОП, ПТ-1;

- Дополнительное вооружение……….. 2х7,62-мм пулемета ДТ-29;

Подвижность танка;

Двигатель……………..карбюраторный, воздушного охлаждения (мощностью до 320 л.с.);

Дальность хода………. 90 км (шоссе) и 123 км (пересеченная местность);

Максимальная скорость……….31 км/час по шоссе и до 16 км/час по пересеченке;

Подвеска……….сблокированная по 4 на тележку, на листовых рессорах;

Средства связи………….71 ТК;

Глубина преодолеваемого брода……………1,2 м;

Ширина преодолеваемого рва………….2,0 м;

Максимальный угол подъема……..29 град;

Топливозаправщик на базе танка Т-26. Конструкторы, по ходу, прикололись над экипажем.

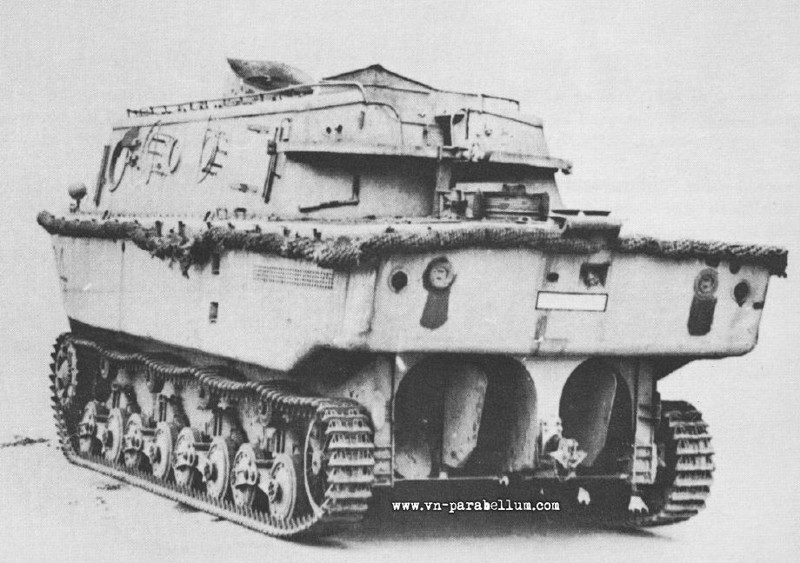

LWS (Landwasserschlepper) - немецкий транспортный тягач-амфибия.

Плавающий бронетранспортёр и тягач LWS (Landwasserschlepper) являлся средством передвижения военно-морских сил и инженерных войск и предназначался для форсирования водных преград, а также для высадки мелких десантов. Однако следует отметить, что немецкое командование не планировало использование амфибий в качестве основного десантного средства. Германские образцы такой техники производились малыми сериями, не оснащались вооружением и использовались в боевых операциях эпизодически.

Разработка этой машины началась еще в 1936 году, но только в 1940-м на заводе фирмы Rheinmetall-Borsig приступили к сборке амфибий первой серии. Кроме генподрядчика в проектировании и производстве участвовали еще шесть немецких фирм. В 1940 году выпустили только семь машин, которые были подвергнуты всесторонним испытаниям.

Плавающий бронетранспортёр и тягач LWS (Landwasserschlepper) являлся средством передвижения военно-морских сил и инженерных войск и предназначался для форсирования водных преград, а также для высадки мелких десантов. Однако следует отметить, что немецкое командование не планировало использование амфибий в качестве основного десантного средства. Германские образцы такой техники производились малыми сериями, не оснащались вооружением и использовались в боевых операциях эпизодически.

Разработка этой машины началась еще в 1936 году, но только в 1940-м на заводе фирмы Rheinmetall-Borsig приступили к сборке амфибий первой серии. Кроме генподрядчика в проектировании и производстве участвовали еще шесть немецких фирм. В 1940 году выпустили только семь машин, которые были подвергнуты всесторонним испытаниям.

ри первые машины передали в распоряжение 100-го танкового полка, готовившегося к высадке на британские острова. Экипажи отрабатывали буксировку барж и амфибийных прицепов Kassbohrer, выход на берег под условных огнем противника и подвоз резервов. Предполагалось, что в течении первых 6 часов высадки эти машины сыграют важную роль.

Потенциальные возможности LWS были продемонстрированы 2 августа 1940 года в ходе шатбных учений Reinhardt, когда машины из установочной партии были показаны генералу Ф.Гальдеру. Высокое руководство скептически отнеслось к высокому силуэту амфибии, но было вынуждено признать, что проект удался. Далее было высказано пожелание построить столько LWS, чтобы накаждую баржу приходилась как минимум одна машина. Выполнить этот замысел не удалось в принципе.

Амфибии первой серии имели рубку с широкими смотровыми окнами, которые в случае необходимости прикрывались броневыми заслонками и небольшими иллюминаторами. Воздух к двигателю и в кабину поступал через три шахты, выходившие на крышу рубки, что предотвращало попадание в них воды. В кормовой части амфибии имелись гребные винты и буксирный крюк. Ведущие колеса находились спереди. В качестве силовой установки использовался двигатель Maybach HL120 от среднего танка PzKpfw IV.

О существовании этой машины союзникам стало известно 7 января 1941 года, когда американский военно-морской атташе в Германии увидел одну из амфибий на пути из Потсдама в Гамбург. 31 марта 1941 года он во второй раз встретил LWS на улицах Берлина и смог сделать ее набросок.

Вторая серия из 14 экземпляров пошла в производство после того, как была доработана модель первой серии. Изготовлена она была в 1941 году (иногда машины разных серий обозначают как Type I и Type II), после чего выпуск LWS прекратили.

Потенциальные возможности LWS были продемонстрированы 2 августа 1940 года в ходе шатбных учений Reinhardt, когда машины из установочной партии были показаны генералу Ф.Гальдеру. Высокое руководство скептически отнеслось к высокому силуэту амфибии, но было вынуждено признать, что проект удался. Далее было высказано пожелание построить столько LWS, чтобы накаждую баржу приходилась как минимум одна машина. Выполнить этот замысел не удалось в принципе.

Амфибии первой серии имели рубку с широкими смотровыми окнами, которые в случае необходимости прикрывались броневыми заслонками и небольшими иллюминаторами. Воздух к двигателю и в кабину поступал через три шахты, выходившие на крышу рубки, что предотвращало попадание в них воды. В кормовой части амфибии имелись гребные винты и буксирный крюк. Ведущие колеса находились спереди. В качестве силовой установки использовался двигатель Maybach HL120 от среднего танка PzKpfw IV.

О существовании этой машины союзникам стало известно 7 января 1941 года, когда американский военно-морской атташе в Германии увидел одну из амфибий на пути из Потсдама в Гамбург. 31 марта 1941 года он во второй раз встретил LWS на улицах Берлина и смог сделать ее набросок.

Вторая серия из 14 экземпляров пошла в производство после того, как была доработана модель первой серии. Изготовлена она была в 1941 году (иногда машины разных серий обозначают как Type I и Type II), после чего выпуск LWS прекратили.

Рубку экипажа полностью переделали, смотровые окна уменьшили, количество иллюминаторов сократили до трех, изменили место установки буксирного крюка, внесли много других мелких усовершенствований. Вместо трех воздушных шахт осталась только одна — большего размера, с принудительной вентиляцией. На месте кормовых воздушных шахт был размещен открытый командный пост. Кроме того, ходовая часть машин второй серии стала комплектоваться опорными катками и ведущими колесами от танка PzKpfw IV. При этом часть выпущенных машин была как бы переходной и имела рубку машин первой серии, установленную на ходовую часть второй серии, и наоборот.

На испытаниях LWS второй серии зарекомендовал себя с хорошей стороны. При массе 17 тонн амфибия могла развивать максимальную скорость по шоссейной дороге до 32 км\ч и до 12 км\ч на плаву при условии отсутствия волнения. По параметрам вместимости и грузоподъёмности LWS также удовлетворял основным требованиям. Несколько смазывало картину отсутствие штатного вооружения, но в крайнем случае стрельба из личного оружия могла вестись через иллюминаторы.

Корпус LWS был спроектирован аналогично корпусу катера, похожий на гусеничную лодку с двумя задними винтами и двумя рулями. Носовая часть корпуса была заостренной, а борта и корма выполнялись вертикальными. Большую часть корпуса занимал транспортный отсек, который был совмещен с отделением управления. Он закрывался общей надстройкой с большими ветровыми стеклами и бортовыми иллюминаторами, имевшими броневые заслонки. Максимальное бронирование корпуса не превышало 15 мм. Транспортный отсек был рассчитан на перевозку 20 десантников с полной амуницией. Каждая машина оснащалась радиостанцией FuG Spr 1.

В моторном отсеке, располагавшемся на корме, устанавливался танковый бензиновый двигатель Maibach HL108TR системой воздушного охлаждения. Воздух к силовой установке и в кабину поступал через три шахты, отверстия для которых были вырезаны в крыше рубки. Для передвижения на воде использовались два трехлопастных гребных винта, установленных в задней части корпуса снизу. Здесь же находился буксировочный крюк. Ёмкости двух топливных баков общим объёмом 600 литров хватало на 150 (по другим данным - 240-260) км движения по дороге с твердым покрытием.

В противовес эти преимуществам амфибия LWS обладала несколькоими крупными недостатками. Прежде всего, машина имела огромную высоту и была хорошо заметна даже на воде. Бронирование на ней практичевски отсутствовало, а вследствии того, что гусеничные ленты имели ширину всего 310 мм, удельное давление на грунт было относительно велико — 1,446 кг/см.кв.

По земле амфибия LWS передвигалась на гусеничном ходу. Ходовая часть применительно на один борт включала четыре блока опорных катков с амортизацией на листовых рессорах. Над каждым блоком находился ролик, поддерживающий верхнюю ветвь гусеницы. Ведущие колеса находились спереди, направляющие – сзади.

Из-за малого числа выпушенных LWS, довольно трудно проследить боевое использование амфибии, которые состояли на вооружении специальных рот десантно-инженерных батальонов. Известно, что машины этого типа применялись в Северной Африке и Западной Европе. В Северной Африке немцы планировали использовать LWS для комбинированного штурма с суши и моря английской крепости Тобрук. Но так как этот укреплённый пункт неожиданно быстро капитулировал, амфибии применялись лишь для снабжения наступающих войск и диверсионных действий. При подготовке операции по захвату острова Мальта также ппанировалось участие амфибий LWS, но из-за ее отмены их боевое крещение не состоялось.

Последнее упоминание о применении этих машин относится к 1944 году, когда германское командование использовало оставшиеся LWS для снабжения отрезанных группировок своих войск в Прибалтике, Восточной Пруссии и Бельгии. Одну из амфибий под номером 234 захватили ангпо-американские войска. Всего было построено две небольшие серии по 7 и 14 машин.

На испытаниях LWS второй серии зарекомендовал себя с хорошей стороны. При массе 17 тонн амфибия могла развивать максимальную скорость по шоссейной дороге до 32 км\ч и до 12 км\ч на плаву при условии отсутствия волнения. По параметрам вместимости и грузоподъёмности LWS также удовлетворял основным требованиям. Несколько смазывало картину отсутствие штатного вооружения, но в крайнем случае стрельба из личного оружия могла вестись через иллюминаторы.

Корпус LWS был спроектирован аналогично корпусу катера, похожий на гусеничную лодку с двумя задними винтами и двумя рулями. Носовая часть корпуса была заостренной, а борта и корма выполнялись вертикальными. Большую часть корпуса занимал транспортный отсек, который был совмещен с отделением управления. Он закрывался общей надстройкой с большими ветровыми стеклами и бортовыми иллюминаторами, имевшими броневые заслонки. Максимальное бронирование корпуса не превышало 15 мм. Транспортный отсек был рассчитан на перевозку 20 десантников с полной амуницией. Каждая машина оснащалась радиостанцией FuG Spr 1.

В моторном отсеке, располагавшемся на корме, устанавливался танковый бензиновый двигатель Maibach HL108TR системой воздушного охлаждения. Воздух к силовой установке и в кабину поступал через три шахты, отверстия для которых были вырезаны в крыше рубки. Для передвижения на воде использовались два трехлопастных гребных винта, установленных в задней части корпуса снизу. Здесь же находился буксировочный крюк. Ёмкости двух топливных баков общим объёмом 600 литров хватало на 150 (по другим данным - 240-260) км движения по дороге с твердым покрытием.

В противовес эти преимуществам амфибия LWS обладала несколькоими крупными недостатками. Прежде всего, машина имела огромную высоту и была хорошо заметна даже на воде. Бронирование на ней практичевски отсутствовало, а вследствии того, что гусеничные ленты имели ширину всего 310 мм, удельное давление на грунт было относительно велико — 1,446 кг/см.кв.

По земле амфибия LWS передвигалась на гусеничном ходу. Ходовая часть применительно на один борт включала четыре блока опорных катков с амортизацией на листовых рессорах. Над каждым блоком находился ролик, поддерживающий верхнюю ветвь гусеницы. Ведущие колеса находились спереди, направляющие – сзади.

Из-за малого числа выпушенных LWS, довольно трудно проследить боевое использование амфибии, которые состояли на вооружении специальных рот десантно-инженерных батальонов. Известно, что машины этого типа применялись в Северной Африке и Западной Европе. В Северной Африке немцы планировали использовать LWS для комбинированного штурма с суши и моря английской крепости Тобрук. Но так как этот укреплённый пункт неожиданно быстро капитулировал, амфибии применялись лишь для снабжения наступающих войск и диверсионных действий. При подготовке операции по захвату острова Мальта также ппанировалось участие амфибий LWS, но из-за ее отмены их боевое крещение не состоялось.

Последнее упоминание о применении этих машин относится к 1944 году, когда германское командование использовало оставшиеся LWS для снабжения отрезанных группировок своих войск в Прибалтике, Восточной Пруссии и Бельгии. Одну из амфибий под номером 234 захватили ангпо-американские войска. Всего было построено две небольшие серии по 7 и 14 машин.

Тактико-технические характеристики LWS (Land-Wasser-Schlepper)

Боевая масса,т 17

Экипаж, чел. 3+20

Габаритные размеры, мм

длина 8600

ширина 3160

высота 3130

Бронирование - 15 мм

Средства связи - радиостанция FuG Spr 1

Двигатель Maybach HL120 (у машин второй серии) 12-цилиндровый, карбюраторный, V-образный, мощность 206 кВт

Трансмиссия - механическая, с 2-ступенчатой коробкой передач (6 скоростей вперед и 1 назад), главным и бортовыми фрикционами

Ходовая часть - (на один борт) 8 опорных катков собранных в блоки по 2 с подвеской на листовых рессорах, 4 поддерживащих ролика, переднее ведущее и заднее направляющее колесо

Максимальная скорость, км/ч:

по шоссе 35

на плаву 12,5

Запас хода по шоссе, км 280

Преодолеваемые препятствия:

Высота стенки, м 0,90

Ширина рва, м 2,50

Глубина брода, м плавающий

Боевая масса,т 17

Экипаж, чел. 3+20

Габаритные размеры, мм

длина 8600

ширина 3160

высота 3130

Бронирование - 15 мм

Средства связи - радиостанция FuG Spr 1

Двигатель Maybach HL120 (у машин второй серии) 12-цилиндровый, карбюраторный, V-образный, мощность 206 кВт

Трансмиссия - механическая, с 2-ступенчатой коробкой передач (6 скоростей вперед и 1 назад), главным и бортовыми фрикционами

Ходовая часть - (на один борт) 8 опорных катков собранных в блоки по 2 с подвеской на листовых рессорах, 4 поддерживащих ролика, переднее ведущее и заднее направляющее колесо

Максимальная скорость, км/ч:

по шоссе 35

на плаву 12,5

Запас хода по шоссе, км 280

Преодолеваемые препятствия:

Высота стенки, м 0,90

Ширина рва, м 2,50

Глубина брода, м плавающий

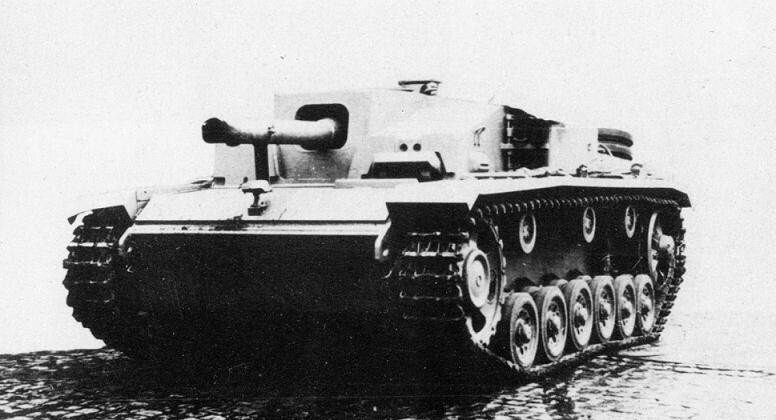

В 1943 году было построено на базе Sturmgeschutz III F/8 10 огнеметных танков Flammenwerfer StuG III.

Вместо пушки установили огнемет Т3А 14мм с дальностью стрельбы до 55 метров. Попадалось мне фото этой фигни в школе танковых войск в Гросс-Борн, но где-то затерялась. В последующем (осенью 1944) эти машины были перевооружены опять орудием Stuk 40L\48.

Рабочее давление в стволе, достигавшее 15 МПа, создавалось с помощью вспомогательного двухтактного двигателя DKW мощностью 3 л.с., позволявшего достигнуть дальность стрельбы 55 м. Других отличий от базовой машины не было.

Вместо пушки установили огнемет Т3А 14мм с дальностью стрельбы до 55 метров. Попадалось мне фото этой фигни в школе танковых войск в Гросс-Борн, но где-то затерялась. В последующем (осенью 1944) эти машины были перевооружены опять орудием Stuk 40L\48.

Рабочее давление в стволе, достигавшее 15 МПа, создавалось с помощью вспомогательного двухтактного двигателя DKW мощностью 3 л.с., позволявшего достигнуть дальность стрельбы 55 м. Других отличий от базовой машины не было.

А это - точно уникальный аппарат. "Двойной трофей". САУ СУ-76и, переделанная из Pz.III на советском заводе №37, а после захваченная бывшими хозяевами.

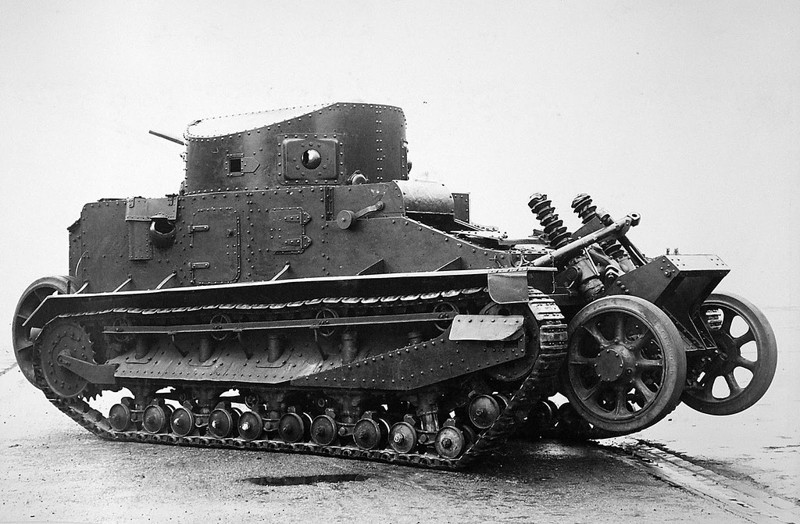

Английский Vickers Mk I , опытный колёсно-гусеничный танк, разработанный в 1926 году для повышения мобильности войск. Для обеспечения колёсного хода танк снабжался двумя парами крупных колёс в лобовой и кормовой частях танка. Переход с гусеничного на колёсный ход осуществлялся путём подъёма танка на домкратах и опускания колёс ниже уровня гусениц.

Продолжение следует...

реклама

интересно, автор давай еще

а если серьезно то хотелось бы побольше о нестандартном вооружении - огнемет, ракеты, мортиры,

Заинтересовала пусковая ракетная установка на танке. По-моему не тупиковый вариант развития. Или например отсек для дрона, с противопульным бронированием (отсека, не дрона).

что за танк там болшой был?

он быть здесь обязан

Впрочем, если хотите про него написать - вэллкам!

Кошкин - это Харьков - БТ, Т-34.

Котин - это Ленинград - КВ и ИС

PS Маленькая поправочка: "Комсомолец", на который сумрачный тевтонский гений взгромоздил 3,7 cm PaK35/36 - не танк? а артиллерийский тягач. Легко бронированный, с 7,62 ДТ в шаровой установке справа от мехвода. Применялся в СССР для буксировки ЗиС-3 и подобных систем. Наши также ставили на него 57-мм ЗиС-2 и назывался этот кентавр ЗиС-30:

Спасибо за правку

А соглашение построено так, что ежели купил у них, что то за реал-деньги, (технику, модули, снаряды "за голду") то в случае их самоликвидации, признанием себя всем/чем угодно (банкротство и пр. и по вашему же усмотрению). Бабло назад не вертается.