14359

8

О детях-паразитах, жабрах, которыми мы делаем практически всё, и о том, как человеку не повезло со сном — краткая выжимка нового двухтомника «Достающее звено» Станислава Дробышевского от издательства Corpus.

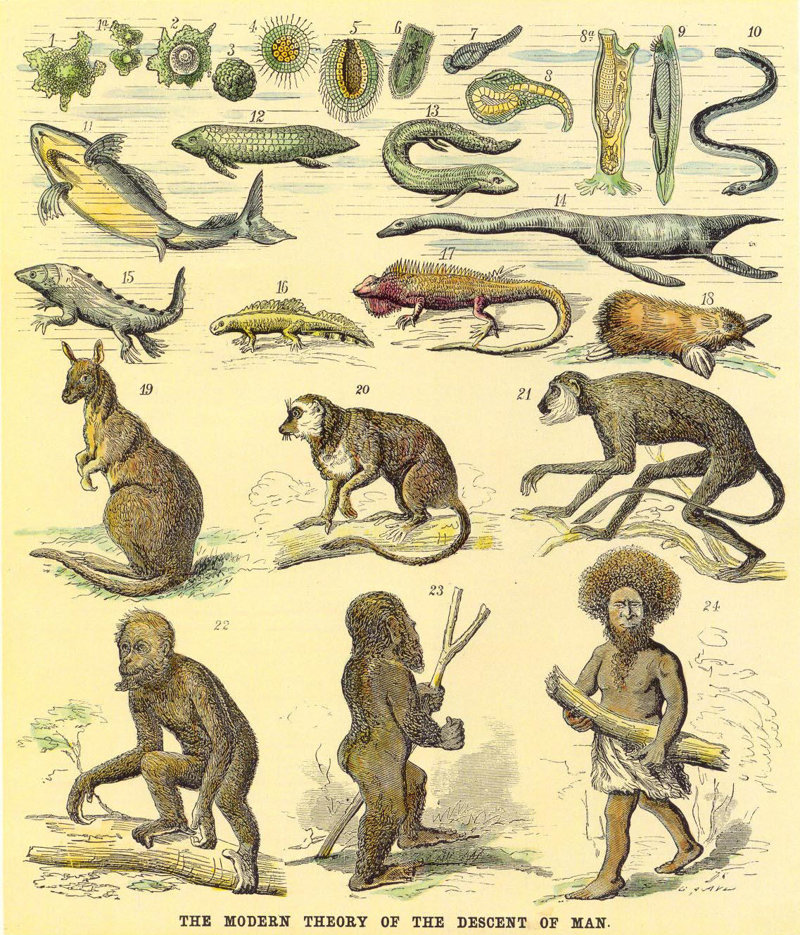

В издательстве «Corpus» вышел двухтомник «Достающее звено», рассказывающий об эволюции человека понятным языком. Труд, уже номинированный на премию «Просветитель», выглядит внушительно и даже устрашающе, но оторваться от него непросто. Антропологу и научному редактору портала «Антропогенез.ру» Станиславу Дробышевскому удалось рассказать о поразительных обстоятельствах появления и развития человека разумного с завидной увлекательностью. Впрочем, ради красного словца он не жертвует правдивостью: для любителей поймать автора на упрощениях в книге есть рубрика «Уголок занудства», где Дробышевский показывает: за антропогенезом, наукой, изучающей процесс эволюции человека, стоят не досужие домыслы, а десятилетия исследований и поисков.

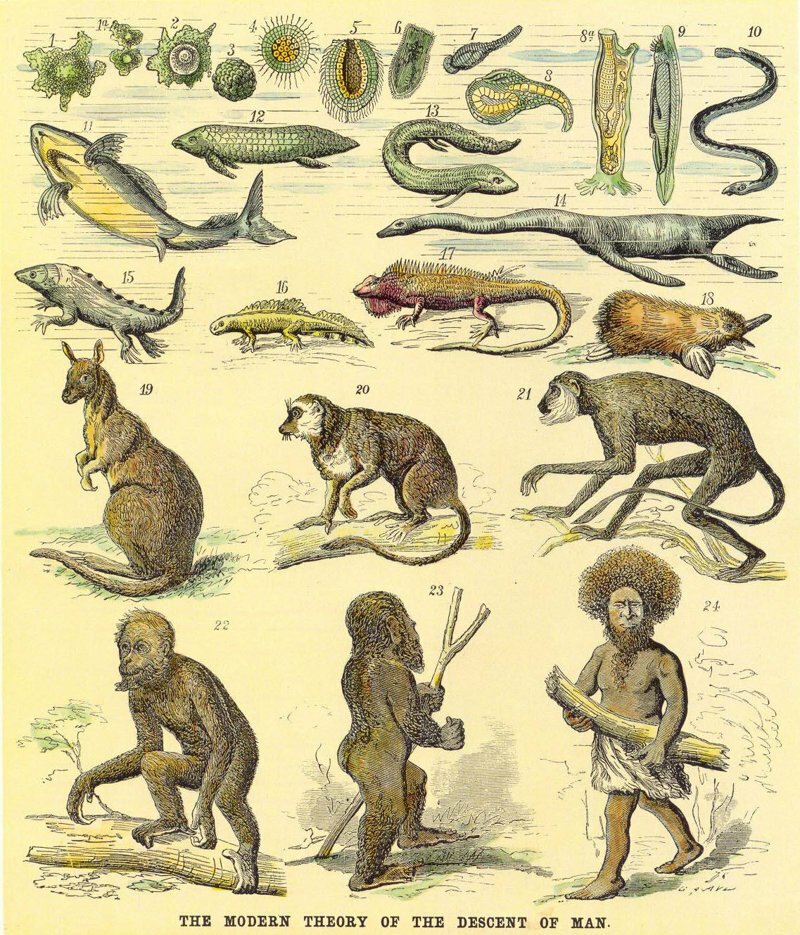

Мы законспектировали самые интересные моменты из раздела «Тело человека от докембрия до наших дней», в котором рассказывается, откуда у человека появились конечности, лёгкие и другие важные органы.

×

Начало

Судя по всему, ядро когда-то было археей, а из бактерий получились митохондрии. Эти органоиды синтезируют аденозинтрифосфат (АТФ), что даёт огромные энергетические возможности. Именно благодаря митохондриям мы можем активно двигаться: ими насыщена красная скелетная мускулатура, в том числе прямые мышцы спины. Таким образом, метаболические нужды протерозойских одноклеточных обеспечили наше прямохождение.

Кислород

Когда-то в атмосфере было много углекислого газа. Примерно 2,5 млрд лет назад цианобактерии начали производить свободный кислород и вскоре — за каких-то 1,5–2 млрд лет — отравили им всю атмосферу.

Для анаэробов, живущих в бескислородной среде организмов, кислород был ядом. А вот наши далёкие предки, сумевшие приспособиться, получили огромное преимущество: кислородный обмен обеспечивает гораздо больше энергии, чем анаэробное существование. Это позволило аэробным организмам увеличивать размеры тела, синтезировать новые вещества, усложнять свое строение и даже стать многоклеточным.

Для анаэробов, организмов, живущих в бескислородной среде, кислород был ядом. А вот наши далёкие предки, сумевшие приспособиться, получили огромное преимущество: кислородный обмен обеспечивает гораздо больше энергии, чем анаэробное существование. Это позволило аэробным организмам увеличивать размеры тела, синтезировать новые вещества и усложнять свое строение — и даже стать многоклеточным.

Вместе с многоклеточностью в мире появились дряхлость и смерть.

Одноклеточные организмы не умирают от старости — лишь от случайности, голода или хищника. Большинство клеток многоклеточных гарантированно умрут.

Для анаэробов, живущих в бескислородной среде организмов, кислород был ядом. А вот наши далёкие предки, сумевшие приспособиться, получили огромное преимущество: кислородный обмен обеспечивает гораздо больше энергии, чем анаэробное существование. Это позволило аэробным организмам увеличивать размеры тела, синтезировать новые вещества, усложнять свое строение и даже стать многоклеточным.

Для анаэробов, организмов, живущих в бескислородной среде, кислород был ядом. А вот наши далёкие предки, сумевшие приспособиться, получили огромное преимущество: кислородный обмен обеспечивает гораздо больше энергии, чем анаэробное существование. Это позволило аэробным организмам увеличивать размеры тела, синтезировать новые вещества и усложнять свое строение — и даже стать многоклеточным.

Вместе с многоклеточностью в мире появились дряхлость и смерть.

Одноклеточные организмы не умирают от старости — лишь от случайности, голода или хищника. Большинство клеток многоклеточных гарантированно умрут.

Дыхание

Наши предки дышали стенками пищеварительной системы. У нас эти стенки вздулись в виде пузырьков, которые позволяют обеспечить более высокий обмен, необходимый для мышления.

Около сотни лет спустя древние рыбы разработали первые жабры, которым мы обязаны своим жеванию, слуху, мимике, речи и даже здоровью.

«Мы жуём жабрами, улыбаемся и хмуримся жабрами, говорим жабрами, вертим головой жабрами, слышим благодаря жабрам, сморкаемся и то их выделениями».

Станислав Дробышевский, «Достающее звено»

Пассажирам самолётов часто выдают сосательные конфетки, чтобы они сглатывали слюнки и тем самым пользовались своей жаберной щелью, которая спасает их от закладывания ушей.

Ещё одно «рыбное» наследство — зевота. Когда тонус дыхательной мускулатуры ослаблен, вдох становится менее глубоким, организм недополучает кислород, а в крови накапливается углекислый газ. Специальные рецепторы в стенках кровеносных сосудов регистрируют эти изменения, и продолговатый мозг решает, что у его хозяина засорились жабры — значит, нужно широко открыть рот, расправить жабры и током воды через глотку прочистить жаберные щели, выгоняя оттуда ил и песок. И человек добросовестно зевает.

Около сотни лет спустя древние рыбы разработали первые жабры, которым мы обязаны своим жеванию, слуху, мимике, речи и даже здоровью.

«Мы жуём жабрами, улыбаемся и хмуримся жабрами, говорим жабрами, вертим головой жабрами, слышим благодаря жабрам, сморкаемся и то их выделениями».

Станислав Дробышевский, «Достающее звено»

Пассажирам самолётов часто выдают сосательные конфетки, чтобы они сглатывали слюнки и тем самым пользовались своей жаберной щелью, которая спасает их от закладывания ушей.

Ещё одно «рыбное» наследство — зевота. Когда тонус дыхательной мускулатуры ослаблен, вдох становится менее глубоким, организм недополучает кислород, а в крови накапливается углекислый газ. Специальные рецепторы в стенках кровеносных сосудов регистрируют эти изменения, и продолговатый мозг решает, что у его хозяина засорились жабры — значит, нужно широко открыть рот, расправить жабры и током воды через глотку прочистить жаберные щели, выгоняя оттуда ил и песок. И человек добросовестно зевает.

Появление мягкого нёба подарило нам и ещё один сомнительный талант: храп. Если человек лежит на спине и при этом очень расслаблен, мягкое небо свисает вниз и закрывает носоглотку. Идущий через нос воздух колеблет язычок, и человек храпит.

Конечности и выход на сушу

Первые рыбообразные плавали, просто изгибая тело. Основным двигателем был хвост, толкающий вперед, но не позволяющий маневрировать. В лучшем случае вдоль тела имелись плавниковые складки, которые помогали держать равновесие. Потом наши предки научились волнообразно изгибать — ундулировать — такие складки и за счет этого плыть.

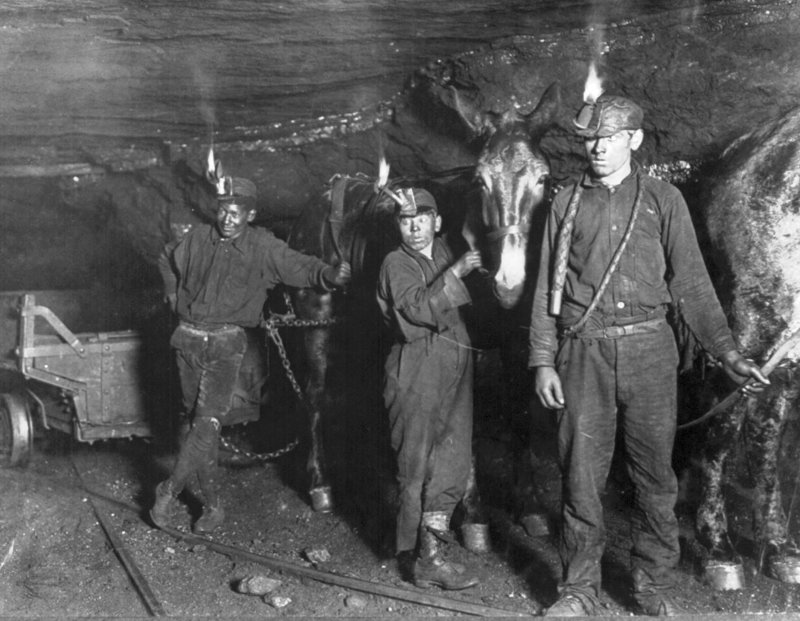

К середине девона, 385–386 млн лет назад, уже появились деревья приличного размера — но ещё с очень слабыми корнями. Они часто падали в тёплую девонскую воду, которая плохо растворяет кислород, и оставались лежать (позже эти завалы превратятся в залежи каменного угля). Свободно плавать в таких условиях было сложно, поэтому крупные древние рыбы стали ползать по дну, а их плавники видоизменились в толстые конические отростки.

Вскоре самые смелые из рыб начали выходить на сушу. Это событие сопровождалось изменением не только конечностей и дыхательной системы: у них появились веки, смачивающие глаз слезой, сам глаз обрел способность к аккомодации — наведению резкости изображения. Усовершенствовался и мочевой пузырь: у амфибий его стенки могут впитывать воду обратно в кровь.

К середине девона, 385–386 млн лет назад, уже появились деревья приличного размера — но ещё с очень слабыми корнями. Они часто падали в тёплую девонскую воду, которая плохо растворяет кислород, и оставались лежать (позже эти завалы превратятся в залежи каменного угля). Свободно плавать в таких условиях было сложно, поэтому крупные древние рыбы стали ползать по дну, а их плавники видоизменились в толстые конические отростки.

Вскоре самые смелые из рыб начали выходить на сушу. Это событие сопровождалось изменением не только конечностей и дыхательной системы: у них появились веки, смачивающие глаз слезой, сам глаз обрел способность к аккомодации — наведению резкости изображения. Усовершенствовался и мочевой пузырь: у амфибий его стенки могут впитывать воду обратно в кровь.

Размножение

Живые примеры — проехидн, ехидн и утконосов — можно встретить и сейчас. Но вскоре млекопитающие научились вынашивать детенышей. Поначалу разница с яйцекладением была небольшой: раньше сперва самка откладывала яйцо, а после из него вылуплялся малыш, теперь же детёныш вылуплялся, а уж потом рождался. Такой вариант называется яйцеживорождением, он типичен для части скорпионов, некоторых гадюк, многих ящериц.

Но если вылупление происходит в организме матери, скорлупа не очень нужна. Внешняя оболочка, трофобласт, стала проницаемой, и растущий плод начал питаться через неё.

Одним из главных достижений этого периода стало появление плаценты — органа, сформированного организмами матери и детеныша, — позволившее рожать уже развитых детенышей, что снизило их смертность и стало залогом будущего прогресса

Кроме того, с точки зрения организма матери растущий внутри нее плод — паразит. Он высасывает ценные вещества, кислород и дефицитный кальций, половина генов у него чужие, отцовские, даже группа крови у него может быть другой. Чтобы обмануть собственный иммунитет, организм придумал много хитростей. А один из ключевых элементов этой системы — ген-подавитель иммунитета в плаценте — млекопитающие позаимствовали у вирусов.

Но если вылупление происходит в организме матери, скорлупа не очень нужна. Внешняя оболочка, трофобласт, стала проницаемой, и растущий плод начал питаться через неё.

Одним из главных достижений этого периода стало появление плаценты — органа, сформированного организмами матери и детеныша, — позволившее рожать уже развитых детенышей, что снизило их смертность и стало залогом будущего прогресса

Кроме того, с точки зрения организма матери растущий внутри нее плод — паразит. Он высасывает ценные вещества, кислород и дефицитный кальций, половина генов у него чужие, отцовские, даже группа крови у него может быть другой. Чтобы обмануть собственный иммунитет, организм придумал много хитростей. А один из ключевых элементов этой системы — ген-подавитель иммунитета в плаценте — млекопитающие позаимствовали у вирусов.

Сон

Спустившись с деревьев, человек стал меньше спать: опасностей в саванне много, а укрытий мало. Человек действительно спит заметно меньше других приматов, некоторые из которых бодрствуют всего по семь часов в сутки. Нашим предкам пришлось научиться спать меньше, но глубже: впятеро удлинилась фаза быстрого сна, необходимая для переработки информации, в частности — перевода кратковременной памяти в долговременную, то есть усвоения знаний.

Освободившееся же время человек занял другими полезными и важными делами: изобретением орудий, общению с сородичами, воспитанию детей. Всё это со временем помогло повысить общий интеллектуальный уровень, сделать человека социальным животным. Несколько миллиардов лет наши предки боролись с трудностями, учась дышать под водой и на суше, карабкаться по деревьям и спускаться на землю, охотиться и убегать — и эти трудности создали из них человека.

Освободившееся же время человек занял другими полезными и важными делами: изобретением орудий, общению с сородичами, воспитанию детей. Всё это со временем помогло повысить общий интеллектуальный уровень, сделать человека социальным животным. Несколько миллиардов лет наши предки боролись с трудностями, учась дышать под водой и на суше, карабкаться по деревьям и спускаться на землю, охотиться и убегать — и эти трудности создали из них человека.

Источник:

Ссылки по теме:

- Мужикам вход строго воспрещен!

- Для кого-то это была ритмика, для кого-то эротика

- Жуткие выходки аферистов и судьбы их несчастных жертв

- Неполитические хобби политиков

- Смертная казнь в СССР: леденящие кровь истории о судьбах трех осужденных женщин

Залежам каменного угля мы обязаны историческому периоду "карбон", он же каменноугольный период, который последовал за девоном, примерно 358 млн. лет назад. Ну и просто убило предположение о том, что эволюция ног/лап, связана с засорением водоемов упавшими деревьями! Это же сколько надо деревьев чтобы засорить океаны?

Похоже, что на земле вообще не было ни одного живого организма, который мог бы переварить запутанный растительный полимер(лигнин).

И дело тут именно в строении лигнина это слишком сложная и нерегулярная молекула для того, чтобы ее можно было взломать и разложить на составляющие, доступные для извлечения энергии.

Возможно, именно этот факт, а вовсе не особенности климата, сыграл решающую роль в обеспечении людей ископаемым топливом. Это сегодня любое мертвое дерево очень быстро превращается в труху, а в то время оно физически не могло разложиться. Представьте себе на момент. Планета, на десятки миллионов лет погруженная в многометровый слой неразлагающихся биологических отходов, накапливающихся с каждым годом, погружающихся под давлением верхних слоев все глубже. Хорошо, что в то время не было современных зеленых , они бы не вынесли этой картины. Современные синтетические полимеры, обвиняемые в загрязнении планеты и неспособности разлагаться ничто по сравнению с натуральным лигниновым загрязнением каменноугольного периода. Да и по объемам производства пластика мы явно еще не дотягиваем.

Ну это вы перегнули малёк. Нашей планете 4,5 млрд лет, а видимой вселенной около 9.

"Аполлон-8":

http://epizodsspace.narod.ru/bibl/raketostr3/4-2.htmlhttp://epizodsspace.narod.ru/bibl/raketostr3/4-2.html

"Аполлон-11":

http://epizodsspace.narod.ru/bibl/raketostr3/4-3.htmlhttp://epizodsspace.narod.ru/bibl/raketostr3/4-3.html

Можно считать наиболее достоверными "картинками" фактических траекторий посадки.

---

Марс-3 я привела как показатель того, с какой точностью можно вывести аппарат в нужную точку пространства с требуемыми параметрами движения. Естественно, что скорость вхождения в атмосферу будет ниже, немного превышая вторую космическую. Как правило, марсианские аппараты входили в атмосферу планеты со скоростью 5.6-5.9 км/сек.

Выгорание тепловых щитов достаточно существенное, что можно посмотреть по снимкам собственного теплового щита, полученным марсоходом "Оппортьюнити".

Поиск по "Оппортьюнити тепловой щит", достаточно много фото с Марса, если интересно )

Благодарю за беседу! )

И определитесь уже с крокоуткой, а то вы то не требуете её, понимая, что изменения слишком малы и на их применение нужно долгое время, а то вдруг снова указываете на недостаток каких-то переходных звеньев. Личнно у меня вопросы переходных форм не вызывают озабоченности. Я сам являюсь переходной формой - достающим звеном между моим отцом и моим сыном.

От себя добавлю еще одного интересного автора (по антропологии):

Александр Марков - Эволюция человека в 2х томах.