1507

60

Продолжаем путь по Старой Самаре от площади до площади. В прошлой части это были Хлебная площадь и площадь Революции, а в этот раз - площадь Революции и площадь Куйбышева. Но только - без самих площадей: между ними лежит "самый-самый" центр Самары, где достопримечательностей и так очень много. Часть из них я уже показал в постах о Запасной столице и изнанке Старого города, на которые и сошлюсь здесь не раз.

Часть 1 тут: Самара. Часть 1: единство непохожих

Часть 2 тут: Самара. Часть 2: Запасная столица

Часть 3 тут: Самара. Часть 3: изнанка Старого города

Чачть 4 тут: Самара. Часть 4: Хлебная площадь - площадь Революции

Часть 2 тут: Самара. Часть 2: Запасная столица

Часть 3 тут: Самара. Часть 3: изнанка Старого города

Чачть 4 тут: Самара. Часть 4: Хлебная площадь - площадь Революции

Улица Куйбышева, бывшая Дворянская, за площадью Революции меняется. Капитальностью, цельностью и красотой своей архитектуры она в принципе выделяется среди всех улиц Старой Самары, но здесь начинается участок, реально достойный Москвы. Пяток кварталов историческая застройка тянется почти непрерывно, и в каждом квартале найдётся хотя бы один шедевр:

×

Тот же вид в обратном направлении, на памятник Ленину посреди круглой площади Революции:

В первом квартале от Ленинградской примечательны дом Белоусова (1898), куда больше похожий на мечеть, чем сама Историческая мечеть из прошлой части:

И банк Общества взаимного кредита, перестроенный в 1917 году из особняка Аржанова. Левее выглядывает дом Христензена 1860-х годов, где в 1882-96 годах обитала Александровская публичная библиотека, а в ней учил матчасть тот, кто в 1917 году все банки сделал не актуальными. В 1970 она возродилась здесь как Мемориальная Ленинская библиотека, ну а ныне просто Самарская публичная.

Львы-ротозеи, не помню уже, на каком доме:

И первый на нашем пути перекрёсток - с Ленинградской улицей. До революции она называлась Панской, ну а в наше время "улица Панская" - официальное название её пешеходного участка, обустроенного в 2002-11 годах вверх от Куйбышева до Галактионовской (хотя местные так не говорят - Ленинградская и Ленинградская). Надо заметить, если в прошлой части мы гуляли по улицам между Куйбышева и Волгой, то в этот раз туда даже не будем заходить, а лежащие выше улицы Фрунзе, Чапаевская и Молодогвардейская также пересекаются с пешеходной частью Ленинградской.

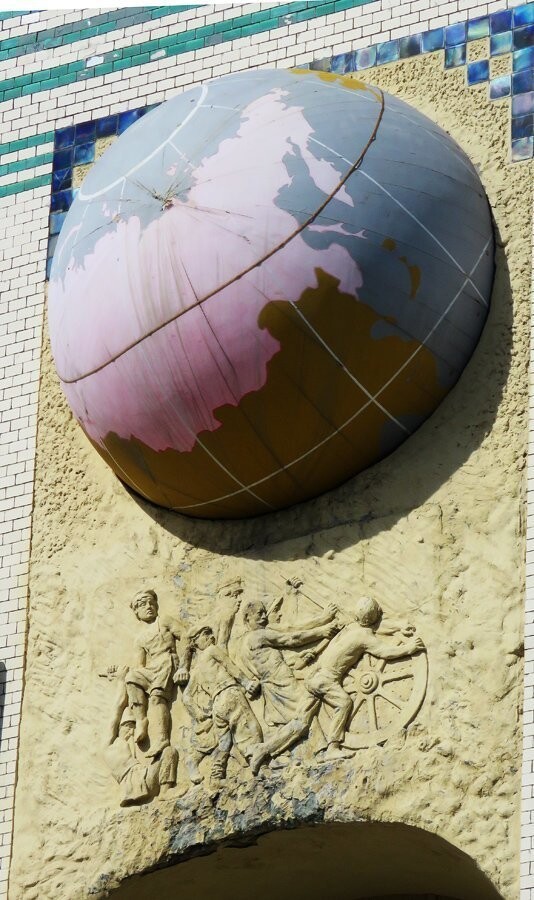

Но вверх по ней мы пойдём позже. Обелиск на перекрёстке поставлен в честь образования Самарской губернии, и даже внешне вполне потянет на 1851 год... но нет, это новодел 2001, когда и событию стукнуло 150 лет, и благоустройство Ленинградской намечалось. А ниже у перекрёстка - почтамт (1914) с Земшаром в круглом окне и потрясающе живым барельефом - лица персонажей проработаны так, что за каждым видится характер и история:

Ещё ниже по Ленинградской - дом Петра Головкина (1910), брата того самого Константина Головкина, что построил выше по Волге знаменитый Дом со слонами (до него тоже дойдём через пару постов). Конструктивистское здание поодаль - увы, новодел, а за ним здания посольств Китай, Ирана и Греции и тот участок улицы Степана Разина, который я показывал в первой части, как и Старую набережную, к "Бурлакам" на которой ведёт этот спуск.

За Ленинградской - лучший участок улицы Куйбышева... с которого в этот раз почти ничего не показываю - Дом Труда и гостиница "Жигули-Бристоль" были в посте Запасной столице. Достойно их здание Волжско-Камского банка (1913-15), которое в 2018 году было в лесах, поэтому вот фотография 10-летней давности:

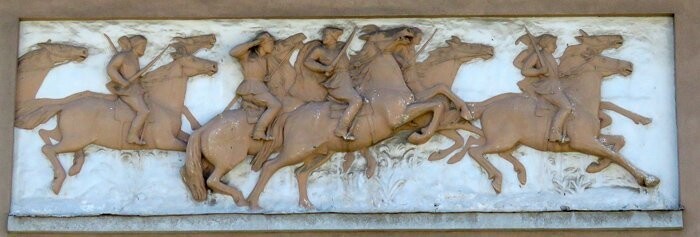

С 1989 года здесь обитает один из лучших в Поволжье художественный музей имени Анетты Басс, основанный в 1897 году уже упомянутым Константином Головкиным и успевший изрядно поскитаться по городу. И первый экспонат - скульптурная группа на фронтоне, на этом фото облупленная, но 10 лет спустя даже сквозь сетку строительных лесов сверкавшая новизной.

На следующем перекрёстке с Некрасовской встречает кирха Святого Георга (1865), или вернее целое подворье, включающее лютеранское духовное управление, училище и магазин. Сама кирха проста и даже банальна, но среди сотен подобных ей - совершенная. На неё лучший вид открывается с Некрасовской:

Именно в Самарскую, а не в Саратовскую, губернию входила в силу своей левобережности большая часть Немецкого Поволжья, в том числе его неофициальная столица Екатерининштадт (нынешний Маркс). Отметились на этом перекрёстке и другие гости из Средней Европы - в доме Афанасьева (1875) напротив кирхи в Гражданскую войну жил и работал Ярослав Гашек:

И мне очень жаль, что он так и не окончил свои "Похождения бравого солдата Швейка во время Мировой войны". Потому что кажется я знаю, какой у того роман должен был быть финал: в 1920-каком-то году ни капельки не изменившийся, мудрый в своей вечной глупости Швейк и потёртый войной старый сапёр Водичка сидят в трактире "У чаши" под обгаженным мухами портретом Массарика на стене, и постаревший, но всё такой же склочный Паливец без опаски ругает правительство, а пожёваный собаками Бредшнейдер тихо спивается в углу. И Водичка вспоминает, как начал ту судьбоносную драку с мадьярами на станции Челябинск в 1918 году, продолжением которой, как известно, стал белочешский мятеж...

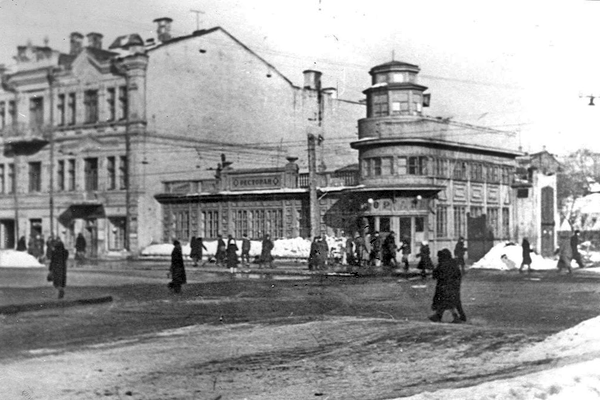

Памятник Швейку стоит за Некрасовской наискось от дома Гашека. Всей Самаре этот пятачок известен как Три Вяза, и кажется, что дома на нём не было никогда. На самом деле тут стоял конструктивистского вида ресторан "Арктика", сгоревший в 1958 году:

Следующий квартал вновь смотрите в посте о Запасной столице - там бывший Коммерческий клуб, где впервые выступал на публике Ленин, бывшее посольство Австралии и Госбанк. Не знаю точно, почему, но знаковые здания Запасной столицы, хоть в 1918, хоть в 1941-43, почти никогда не стояли на углах, поэтому сейчас мы проскакиваем кварталы и смотрим в основном перекрёстки. Вот например улица Льва Толстого, на другом конце которой стоит вокзал, и потому я показывал её в основном в первой части. А ниже улицы Куйбышева на ней расположен самый настоящий Квартал Староверов:

На кадре выше - Любимовская моленная (1878), названная так по купцу-фундатору Любимову и принадлежавшая староверам-поморцам. На кадре ниже - упрятанная в тесный двор Австрийская моленная (1913), куда ходили соответственно поповцы-"белокриницкие". А посвящения у обеих были одинаковые - Казанской Божьей матери:

До конца улицы Куйбышева отсюда ещё два квартала через перекрёсток Красноармейской улицы... но оба их я уже показывал в постах о Запасной столице - там ведомства Комуч, в том числе здание самого комитета, в Великую Отечественную ставшее английским посольством. Поэтому на Красноармейской повернём да выйдем на улицу Фрунзе (Саратовскую), угол которой (из любого правила есть исключения!) отмечает дом Курлиной - контрразведка КомУч, посольство Швеции, музей модерна:

С другой стороны которого высится тонкий и изящный костёл Святого Сердца Иисуса (1902-1906) - пожалуй, самое эффектное здание Самары:

Он кажется совсем не большим, но это от избытка ажурности - на самом деле высота его башен изрядные 47 метров:

А вон у тех домов напротив - тот самый удивительный двор из поста о самарской изнанке. Хотя в Немецком Поволжье немалую часть колонистов составляли выходцы из Бельгии и католических земель Германии, костёл в Самаре с самого начала был Польским, и прежде, чем его построить, польская община служила мессы в деревянном храме (1888-89), здание которого по-прежнему стоит за алтарём:

Рядом - храм Державной иконы Божьей матери (2003-2008), а между ними деревянная усадьба Алексея Толстого, которую я каким-то образом забыл заснять.

Но у забора её стоит "скажите, как его зовут" - столь ушла в народ история Буратино, что как-то и не задумываешься даже о том, что у неё вообще-то есть автор. Почти напротив - памятник Эльдару Рязанову (2017), который родился (1927) и пережил эвакуацию в белом доме с кадра выше. За спиной режиссёра - дом Клодта на улице Куйбышева (см. пост о Запасной столице):

Как вы уже поняли, идём мы сейчас назад, в сторону Ленинградской. На доме Рязанова ещё и мемориальная доска замечательная:

За улицей Толстого - одно из самых впечатляющих самарских зданий, Филармония. Это ни что иное, как увеличенная копия (!) театра-цирка "Олимп" (1907), построенная в 1975-88 годах на его месте:

Следующий квартал по Фрунзе у меня как-то выпал, а вот на углу Некрасовской театр "Камерная сцена", с 1993 года занимающий ДК "Рассвет" швейной фабрики "Красная Звезда":

По апсиде хорошо видно, что это бывший храм. Он тяготеет к "кварталу староверов" - Казанская-Богородицкая Пятиглавая церковь (1859-67) принадлежала единоверцам.

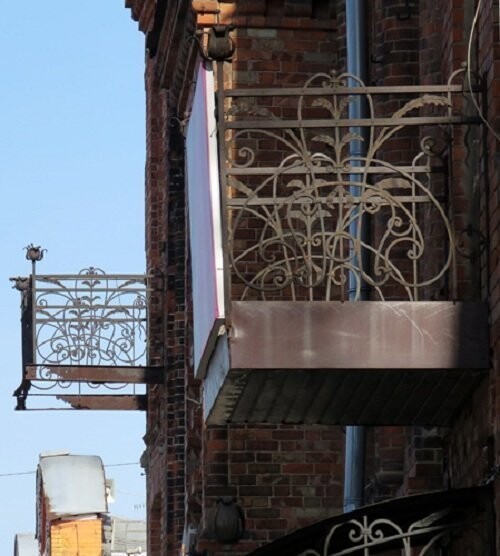

Дом на Некрасовской - вроде и заурядный, но с дореволюционной рекламой на торце...

и потрясающими решётками балконов:

Квартал от Некрасовской до Ленинградской я опять же показывал в контексте Запасной столицы - там было посольство Чехословакии, и о судьбе Швейка на те годы Гашек думал вряд ли. На перекрёстке с Ленинградской, в её самом людном месте у трамвайной остановки - бывший отель "Националь" (1897, ныне "Азимут") и ещё один странный дом с длинными балконами, как где-нибудь в тех странах, где у подножья был бы базар на опалённой красной земле, снующие рикши, а на плакатах марксистский генералиссимус в карикатурно-пышной форме. Первый этаж у него дореволюционный, остальное надстроено в 1960-е годы:

В целом, бывшая Саратовская проигрывает бывшей Дворянской в цельности застройки, но по какой-то общей живописности это в Самаре твёрдо улица №2:

На кадре выше - храм "Всех Скорбящих Радости" (2015), на кадре ниже здоровенный банковский "сундук" (1995), словно привезённый сюда откуда-нибудь из Средней Азии - Ашхабад, Ташкент, Чимкент, Душанбе, такое там везде одинаково любят. Это в 1920-х Ташкент был "городом хлебным" для самарцев, теперь же "Самара город строящийся" - с точки зрения ташкентских. Где-то тут, во дворах справа, и Фахверковый дом из постов о самарской "изнанке":

А здесь заглянем чуть южнее улицы Венцека, то есть за заявленную границу поста, во "владения" прошлой части. Слева за кадром - бывшее посольство Турции, а из тёмного узорного кирпича - пара домов Михаила Челышова, местного общественного деятеля, борца с пьянством и городского головы в 1910-12 годах, причём выбился на всех эти высоты он из крестьян. В первой части я показывал его огромный доходник на Красноармейской, самый что ни на есть лежачий небоскрёб, а здесь - справа ещё один доходник поскромнее, а слева особняк, ныне занятый музеем истории Самары. Но стиль всех трёх зданий - узнаваем:

Отсюда переходим на параллельную Чапаевскую да снова идём на север. Чапаевская до революции называлась Николаевской, и здесь видимо есть какая-то связь с тем, что чуваш Василий Иваныч, сокрушив войска Комуча южнее Самары, переименовал заволжский Николаевск в Пугачёв. Чапаевскую (именно так, и никогда - Чапаева!) drunkdick назвал "самой недооцененной улицей Самары", и от Венцека до Ленинградской в посте о Запасной столице я показывал военное ведомство КомУч и посольство Японии, а в посте о дворах - спрятанную за последним синагогу. Оценить же по достоинству остальную улицу мне, увы, не хватило времени... На Ленинградскую Чапаевская выходит у Медицинских ворот - то есть пары корпусов мединститута, построенных с разницей в сотню лет:

Пешеходную Ленинградскую самарские краеведы не любят - в правильно решётке улиц самарского центра, каждая из которых в логистическом отношении не лучше и не хуже параллельных, для пешеходной зоны выбрали одну из самых заурядных. Идеальным был бы арбат, конечно, на Куйбышева, но если даже считать, что параллельные Волге улицы нужнее проезжими - есть же хотя бы Венцека или Красноармейская! Однако пешеходной стала Ленинградская, примечательная в основном конструктивизмом да старой рекламой на одном из торцов:

Однако, народу нравится! Валерий v_doljenko, охарактеризовал бывшую Панскую как "один из худших арбатов России по расположению и один из лучших по содержанию".

Городской скульптурой тут не злоупотребляют, но вот памятник Дяде Стёпе между прочим от Зураба Церетели. А за ним - Новотроицкий торговый корпус (1911-14), ныне универмаг "Юность" на углу Молодогвардейской. Сюда мы вернёмся чуть позже:

А пока что от Галактионовской, где Панская вновь становится проезжей Ленинградской, пройдём пару кварталов до Садовой. Там уже никак не "самый центр", и мрачные запущенные предместья подступают уже не от Самарских бухт, а от железной дороги - вокруг "парадной" части Старой Самары они слагают полумесяц. И в этих предместьях находится достопримечательность, едва ли не самая в Самаре известная среди тех, кто "хотел бы увидеть больше" - Хоральная синагога (1908):

Неподготовленного зрителя её размер реально поражает. Где-то её называют крупнейшей в Европе, а в России так уж точно (в бывшем СССР с ней могла бы потягаться синагога в Харькове, точно также кстати не входившем в Черту оседлости). При Советах её занимал хлебзавод, зал был разбит на этажи, но в 1990-х здание вернули еврейской общине, а та в Самаре не велика, поэтому и в столь огромной синагоге не нуждается, и денег на её ремонт не имеет. Город тоже умывает руки, так что восстановить синагогу мог бы разве что какой-нибудь олигарх-меценат. Длинное здание по соседству вроде бы служило домом омовений:

Вообще, по масштабам кирхи, костёла и синагоги на фоне невзрачности церквей, самые запоминающиеся из которых опять же старообрядческие, о Самаре можно подумать, что она действительно была Пресноводной Одессой, то есть городом всех возможных народов. Но нет: на самом деле это всегда был один из самых моноэтнически-русских городов Поволжья, и по переписи 1897 года из 90 тысяч её населения до 1% едва-едва дотягивали только поляки, евреи, татары и немцы. Скорее общины просто стремились о себе заявить в столице губернии, обеспечивавшей для России наибольший вклад в экспорт. Но господство неправославных храмов в пейзаже старого города на Волге - безусловно, одна из самых запоминающихся "фишек" Самары.

На кадре выше - Молодогвардейская, бывшая Соборная. То вид на юг, о чём напоминает далёкий кран в Самарских бухтах, а мы пойдём опять на север, где перспективу в прошлом замыкал собор.

Огромный Торговый дом Щетинкина (1914) с башней на углу и советскими верхними этажами (1932) я тоже показывал в посте о Запасной столице - по Некрасовской к нему примыкает бывшее американское посольство. С другой стороны вид не менее живописен:

Конструктивистские дома перед улицей Толстого, за которой - также показанные в Запасной столице посольства Болгарии и Норвегии. В том квартале мы ночевали в 2017 года на День Победы по пути с Мангышлака, и выйдя в тапочках и шортах в фойе гостиницы, я услышал первые залпы салюта да прямо в таком виде через лужи побежал его смотреть - в плотной толпе местных жителей.

Салют запускали с бескрайней площади Куйбышева, в которую и упирается Молодогвардейская, но туда мы пойдём в следующей части, а пока повернём - вновь на Красноармейскую, теперь в сторону Волги. Этот район Старой Самары неожиданно богат конструктивизмом:

И три здания 1930-х годов возвышаются над ним, как Министерства над военно-воздушным Лондоном Оруэлла. Первое и самое скромное из них - это Дом Связи, который мы уже видели с другой стороны от Дома Курлиной и костёла. Здесь располагались телеграф, почтамт, радиоцентр и ведомство связи, а теперь - областной Минкульт. Рядом памятник "Красное Знамя" (1977) со множеством народных прозвищ, из которых мне больше всего понравилось "Три Сердитых Головы":

Ниже - могучий торец Дома Промышленности (1936), напротив которого - Кухмистерская фон Вакано, такой предшественник "На Дне" начала ХХ века:

Рядом Волга и Струковский сад, поэтому и Домпром стоит на месте увеселительных заведений - здесь был когда-то "биоскоп", он же "электротеатр", а во многих других городах "синематограф", проще говоря - кино. В начале ХХ века его выкупил некий Матвей Финк из Тамбова и кардинально поменял репертуар - заведение стало называться "Эротический биоскоп", и крутили в нём по тем времена жёсткое порно - ну, в котором голую женскую грудь можно увидеть, например. На самом деле не очень понятно, зачем это было надо, если обнажённой женщиной на сцене в те времена в принципе было никого не удивить, но выносили из "Биоскопа", поговаривают, даже пьяного губернатора. Затем сменились времена, и у Советов на Самару, а с 1935 Куйбышев, были большие планы - для Поволжья она должна была стать примерно тем же, чем Свердловск для Урала, Новосибирск для Сибири, Харьков для Украины, то есть - локомотивом индустриализации. Дом промышленности должен был занимать целый квартал между Куйбышева и Фрунзе, Красноармейской и Толстого, из ценных памятников под эту стройку попал бы Дом Клодта, но как обычно и было с великими проектами конструктивизма, завершили от задуманного всего один угол - вот он:

В постсоветское время здесь был офисный центр, но затем здание дало просадку на угол, и последнюю пару лет закрыто для эксплуатации. Рухнуть ему, надеюсь, тоже не дадут, а к Чемпионату мира даже фасады подновляют - тем более до 2014 года владельцем Домпрома были "Крылышки" - любимый самарцами футбольный клуб "Крылья Советов".

Третья конструктивистская "пирамида" образует с двумя другими треугольник, поэтому снова выйдем на улицу Фрунзе, в перспективе которой торчит из низины высокая колокольня Иверского монастыря (1877-82):

В последнем квартале Фрунзе примечателен особняк Новокрещёновой начала ХХ века:

Или вернее фронтон его балкона - кажется, в Самаре что-то знали о "черновиках Бога" из докембрия:

А напротив - третья "пирамида Куйбышева", огромный и очень сложный Дом Красной Армии (1930-32):

Он объединяет в одном квартале штаб (исторически - Приволжского военного округа, но с тех пор всё не раз поменялось) по Фрунзе и Дом офицеров по короткой улицей Шостаковича. Гигантский, и до сих пор закрытый от посторонних Бункер Калинина из его подвалов уходит куда-то за площадь.

Улица Шостаковича подводит границу "плотной" части Старой Самары, и название своё носит она не случайно - вон в том полосатом доме, последнем по Куйбышева (1931), жил в войну эвакуированный композитор да заканчивал свою Ленинградскую Симфонию, впервые прозвучавшую в Оперном театре - на площади за спиной.

За домом Шостаковича - особняк Альфреда фон Вакано, из окон которого был виден Жигулёвский пивзавод, и Общественное собрание - ныне музей ПрУВО с ракетой Р11 в фойе. За ним - Струкачи и конец улицы Куйбышева, где стоит здание Британского посольства, а по совместительству и самого КомУча. Нити сошлись:

Белый дом с Бункером Сталина во дворе, маленький дом "Муха", построенный в 1997 году, и не под мухой вовсе, а в честь Альфонса Мухи названный, и деревянный дом Поплавского (1899-1902), упрятанный в леса. Справа виднеется торец Оперного театра на площади Куйбышева, а это - площадь Чапаева, и на ней - драмтеатр имени Горького (1888):

"Посвящение" не случайно - именно здесь в 1901 году у Алексея Максимыча состоялся театральный дебют.

Перед театром - памятник Василию Чапаеву (1932-33), копию которого я уже не так давно показывал в Петербурге:

За театром ещё и сквер Пушкина, и откос к Волге, к Иверскому монастырю и Жигулёвскому пивзаводу. О них, как и о площади Куйбышева - в следующей части.

Автор VARANDEJ

Автор VARANDEJ

Ссылки по теме:

- Самые известные девственники мира

- Страна-рекордсмен: 15 странных и пугающих фактов об Индии

- Самые необычные туалеты в мире

- 24 привычные вещи, о назначении которых вы и не задумывались

- 20 национальных деликатесов, которые отважится попробовать не каждый турист

реклама