844

58

Не уверен, что Самару можно считать Космической столицей - этот титул всё-таки носит Королёв, а фактически Москва с ближайшим Подмосковьем. Но Самара - безусловно, Столица Ракет, а помимо "Прогресса" здесь на космос работал в разные время ещё пяток заводов.

На заглавном кадре - "Союз", иначе говоря Р-7, самая массовая ракета-носитель в истории. Созданная Сергеем Королёвым и Дмитрием Козловым в 1950-х годах для военных, она служит с тех пор космонавтике, и во всех своих модификациях запускалась более 1800 раз. Учитывая, что Р-7 - ракета одноразовая, столько же их было построено. И все, за исключением нескольких самых первых ракет - в Куйбышеве-Самаре, на заводе в "Прогресс" в Юнгородке за железной дорогой от показанной в прошлой части Безымянки

Часть 1 тут: Самара. Часть 1: единство непохожих

Часть 2 тут: Самара. Часть 2: Запасная столица

Часть 3 тут: Самара. Часть 3: изнанка Старого города

Чачть 4 тут: Самара. Часть 4: Хлебная площадь - площадь Революции

Часть 5 тут: Самара. Часть 5: самый центр

Часть 6 тут: Самара. Часть 6: площадь Куйбышева - площадь Славы

Часть 7 тут: Самара. Часть 7: Новый город

Часть 8 тут: Самара. Часть 8: Безымянка

В последней части о Самаре-2018 я покажу музей "Самара Космическая" близ нового центра и два района космических заводов на разных концах треугольного города - Юнгородок у Самарки и Управленческий посёлок у Волги.

Часть 1 тут: Самара. Часть 1: единство непохожих

Часть 2 тут: Самара. Часть 2: Запасная столица

Часть 3 тут: Самара. Часть 3: изнанка Старого города

Чачть 4 тут: Самара. Часть 4: Хлебная площадь - площадь Революции

Часть 5 тут: Самара. Часть 5: самый центр

Часть 6 тут: Самара. Часть 6: площадь Куйбышева - площадь Славы

Часть 7 тут: Самара. Часть 7: Новый город

Часть 8 тут: Самара. Часть 8: Безымянка

В последней части о Самаре-2018 я покажу музей "Самара Космическая" близ нового центра и два района космических заводов на разных концах треугольного города - Юнгородок у Самарки и Управленческий посёлок у Волги.

Как уже не раз говорилось, если вырезать из Москвы треугольную дольку - то получится Самара. Разраставшийся вдоль двух рек, миллионный город имеет почти правильную треугольную форму, и вместо московских колец здесь поперечные хорды. Самая дальняя от центра и длинная (почти 12 километров) из них - проспект Кирова, который мы пересекали в прошлой части. Огромный ДК имени Литвинова на главной площади Безымянки - это фактически ДК "Прогресса". Но большинство заводов Безымянки лежат за железной дорогой, куда по проспекту Кирова и пойдём - в компании Валерия v_doljenko и Михаила drunkdick, который и устроил всю эту экскурсию. Путепровод, кстати, как и многое здесь, был построен во время войны, хотя с той поры и обновлялся:

×

Юнгородок, Авиагородок - названия будят в ушах добрые песни детскими голосами из старых советских фильмов. Реальность, увы, оказывается иной - здесь натуральное дно Самары, и вовсе не то "Дно", где вкусное пиво наливают, а то, где глушат водку и толкают наркоту. Прямо под эстакадой лежит бескрайний Кировский рынок, крыши павильонов которого похожи на крыши трущоб. Расположением у станции и общей злачностью он напоминает ташкентские Тезиковку и Янгиабад в одном лице.

За рынком видны дореволюционные постройки станции Безымянка, а за ними - высокие корпуса. Это и есть "Прогресс", и когда с Байконура запускают новую ракету с космонавтами - знайте, что она сделана в тех цехах:

За рынком - ещё одна промзона, но не завод, а депо Самарского метрополитена. Практически под мостом, но с другой стороны - предпоследняя станция "Кировская", а где-то там - конечная "Юнгородок":

На опушке Кировского рынка мне показалось, что я телепортировался: запахи и лица, голоса и надписи, ассортимент ларьков - всё было знакомо по базарам Средней Азии, только злее. Но вот мы перешли проспект Кирова, и что-то вокруг поменялось - другой акцент, другие лица, другие взгляды. Михаил заметил, что ту сторону Кировского рынка держат в основном узбеки, киргизы и таджики, а эту - азербайджанцы и цыгане. За "кавказской" стороной базара мы увидели заброшенное здание:

Это ДК "Мир" (1953), не знаю точно чей, но ныне всё равно заброшеный и ожидающий сноса. Внутрь обычно не пускают (хотя фото интерьеров в интернете есть). Миша рассказывал: "Спросил я как-то у охранников - там у вас раньше люстра висела, такая как гроздь с плафонами. Висит ещё? Охранники и отвечают: Да не, не висит! Неделю назад последний плафон из пневмовухи подстрелили. Дураки вы, - говорю я им, - продали бы - и то лучше!".

Фасадом "Мир" глядит не на проспект Кирова, а на проходящее параллельно железной дороге Заводское шоссе. Напротив - эстакада, а за эстакадой - завод "Кузнецов", оставивший свой след в космической истории. Начинал он в 1912 году в Москве с французских двигателей "Гном" для аэропланов-этажерок, в 1924 году был объединён с ещё парой небольших московских предприятий в авиазавод №24 имени Фрунзе, а в 1941 году эвакуировался в Куйбышев. До 2010 года завод в Юнгородке назывался "Моторостроитель", но "Кузнецову" он не эквивалентен - на другом конце города есть ещё и одно предприятие этой компании, которое я покажу позже.

Между Заводским шоссе и Кировским рынком в сторону "Прогресса" тянется Авиагородок, и это благозвучное название на любого самарца наводит УЖАС. Квартал на удивление красивых многоэтажек 1980-х годов с символизирующими крылья самолётов "козырьками" - это худший район нынешнего города.

Собственно, произошло здесь то, что нередко бывает в Западной Европе или Америке - этническая геттоизация, постепенное заселение мигрантами, в данном случае - обитателями Кировского рынка. Из таких районов обычно уезжают все, кто могут, квартиры радикально падают в цене, и что не досталось пришлым - отходит местным маргиналам, которых сплавляют в такие места со всего города. Такой и тут теперь контингент - нелегальные мигранты, торговцы и гастрбайтеры "резиновых квартир", наркодиллеры, и те из самарцев, кто пропил квартиры в районах получше.

В последнее время жизнь доходит и сюда: Михаил хотел показать нам пару магазинов, не изменившихся с 1980-х годов не видом, ни запахом, ни выражением лиц продавцов, но оказалось, что остался в них лишь последний пункт - интерьеры с полгода назад обновили. Более ярким впечатлением стала рюмочная - в комнатушке за тусклым окном были заняты три круглых стола, и за одним пара мужиков играла в карты, за другим забивали козла (в смысле в домино), а рядом одиноко сидел дедок да пил горькую, закусывая варёным яйцом. Увы, безнаказанно всё это сфотографировать не представлялось возможным:

-Братаны, дайте прикурить, - подошёл к нам мужик, и рефлекторно кинул пальцы, как браток из кино 1990-х.

-Извини, не курим!

-Братаны, ну чо вы так? Я вам свою сигарету дам!

-Мужик, мы реально не курим.

Тот явно не поверил, но возникать не стал и пошёл своей дорогой, порой оборачиваясь нам вслед.

-Извини, не курим!

-Братаны, ну чо вы так? Я вам свою сигарету дам!

-Мужик, мы реально не курим.

Тот явно не поверил, но возникать не стал и пошёл своей дорогой, порой оборачиваясь нам вслед.

Хотя чисто визуально, по фотографиям домов и улиц, ничего страшного в Авиагородке нет - многотэажки тут качественные, то есть не успевшие облупиться и пойти потёками, а мусора по весне всюду в избытке. Интеллигентных конструкторов и аккуратных рабочих с высокотехнологичных заводов тут представить куда как легче.

Прежде я видел многоэтажки Авиагородка из окна метропоезда и с платформ "Юнгородка" - единственной в Самарском метро станции на поверхности. Она строилась как времянка - ближе к "Прогрессу" должна была появиться капитальная подземная конечная "Крылья Советов". Но уже за несколько лет до окончания работ было ясно, что в срок её сдать не успеют - не хватало ни людей, ни проходочных щитов, ни денег. Поэтому как временную меру открыли метро с пассажирской платформой прямо в депо, а дальше стройка встала.

Симпатичное здание поодаль, которое в другом районе я бы принял за конструктивизм, осталось от стадиона "Маяк" - его довели до абсурда, снесли, а потом построили на его месте бассейн.

Собственно Юнгородок - следующий квартал, построенный явно в конце 1950-х, когда сюда переехало производство ракет. Здесь всё куда благообразнее, и детвора на площадках резвится без присмотра родителей:

Дальше там трамвайное кольцо, а вдоль него ещё один грязный безымянный рынок. Как уже говорилось, на Безымянку в Самаре ведут все дороги, а если точнее - именно в Юнгородок. Жилая часть - это от силы 10-20% района за железной дорогой, чуть меньше "на глаз" занимают рынки, а остальное - это заводы, заводы, заводы. Из тех, что представлены стелами на Аллее Юных Пионеров из прошлой части - подшипниковый (крупнейший в России в своей отрасли), кабельный и "Авиакор", из упомянутых в этой части - "Кузнецов" и "Прогресс", а ещё - Безымянская ТЭЦ, "Строммашина", "Электрощит", чугунолитейный завод, завод климатического оборудования, мясокомбинат с жиркомбинатом и молокозаводом да огромное количество мелочи. Большинство из них работают, поэтому проложенные ещё при Советах маршруты трамваев, троллейбусов и единственной линии метро вполне востребованы.

Соседство космической промышленности и мерзкого стихийного торжища - это так по-нашему! Идеальным слоганом для этого плаката на ларьке было бы "Зато мы делаем ракеты!". До проходной "ЦСКБ-Прогресс" за спускающейся через железную дорогу улицы Земеца рукой подать:

Его история началась в двух городах - Москве и том Калининграде, который теперь Королёв. В 1893 году эстляндский немец Юлий Меллер основал в Златоглавой мастерскую по ремонту велосипедов, к 1909 году разросшуюся в "Дукс" - один из первых в России авиазавод, выпускавший самолёты иностранных марок. В Первую Мировую "Дукс" поставлял аэропланы и дирижабли царской армии, а при Советах сделался авиазаводом №1 да переехал на новую площадку - к ангарам Ходынского поля. С началом войны Авиазавод №1 был эвакуирован в Куйбышев, где занялся вместе с соседним "Авиакором" (завод №18 из Воронежа) производством штурмовика Ил-2 - "летающего танка" Великой Отечественной и самого массового военного самолёта в истории. Надо заметить, не гладко - поначалу производству буксовало, планы срывались, а грозные письма в Куйбышев слал лично Сталин. Также здесь делались штурмовик Ил-10 и истребитель МиГ-1, всего на три типа около 15 тысяч машин, но война закончилась, и мощности куйбышевских авиазаводов оказались явно в избытке. Тем временем очень интересные вещи происходили в Подмосковье: одним из главных трофеев войны стал ракетный центр Пенемюнде и фрагменты германских баллистических ракет "Фау-2". Их обратной разработкой и созданием отечественных ракет занималось ОКБ-1, и возглавлял эти работы небезызвестный Сергей Королёв. Р-1 была полной репликой Фау-2, Р-2 - первой полностью советской крупной баллистической ракетой, и в общем методом проб и ошибок конструкторы искали идеал. Каковым и стала Р-7, непосредственными работами над которой под руководством Королёва занимался молодой инженер Дмитрий Козлов. Все эти ракеты создавались как оружие, но уже на Р-1 летали по суборбитальной траектории собаки, и возможно, создавая "семёрку", Королёв вполне понимал, что военным она не подойдёт - огромная, заметная и очень дорогая, Р-7 требовала сложных стартовых комплексов, заправлялась два часа, а жидкий кислород (компонент топлива) в её баках долго храниться не мог. На вооружение "семёрку" приняли за её огромную дальнобойность (11 тыс. километров), но куда как эффективнее она оказалась в качестве ракеты-носителя, способной вывести в космос... спутник, собаку и даже человека!

И хотя на заводе ОКБ-1 (нынешняя "Энергия") для монтажа ракет был построен Высокий корпус, там их собирали недолго: завершив проект, Королёв предпочитал отдать его надёжным коллегам и двигаться дальше. В течение 1958 года производство "семёрок" переезжало в Куйбышев, сначала для военных нужд, а затем и для космических, и главным конструктором "Прогресса" стал всё тот же Дмитрий Козлов, продолживший совершенствовать своё творение. В сущности, в Королёве были изготовлены лишь все 5 ракет "Спутник" и первые "Востоки" и "Луны", то есть мене 1% Р-7 различных модификаций, а остальные 99% с лишним - здесь. На ракетах, делавшихся за этой проходной, летали Белка и Стрелка, Юрий Гагарин, Алекскей Леонов, и более того - все космонавты современности, причём с 2011 года - не "все наши", а просто "все". И в отличие от московского Центра Хруничева, тут жизнь кипит - Илон Маск увёл покупателей у тяжёлого грузового "Протона", а "семёркам" (в нынешней модификации - "Союзам") в их классе за 60 лет (!) так и не нашлось замены... Помимо ракет здесь делают спутники, пытались осваивать производство самолётов, да и моторная лодка "Прогресс" называется так не случайно. Но как часто бывает, легендарное предприятие впечатляет не масштабом и зрелищностью, а напротив - невзрачностью построек и близостью убогого земного быта.

За путями у депо есть ещё неплохой железнодорожный музей (где есть, например, советский скоростной поезд ЭР-200), но мы туда не успевали, да и пришли сюда в понедельник. Поэтому мы направились к метро "Юнгородок" и... вот не помню, куда мы поехали в тот день на самом деле, а по сюжету поста перенесёмся к станции метро "Российская". Потому что близ неё стоит одна из главных достопримечательностей Самары - Ракета:

Р-7 по сути была концепцией, и за 60 лет пережила множество модификаций, названия которых в основном так или иначе отражали её полезную нагрузку. В 1966 году, после сугубо военной Р-7А, "Спутника", "Луны", "Востока" (на котором Гагарин летал), "Восхода" и "Молнии" в отечественной космонавтике наступило время "Союзов". И из примерно тысячи их запусков на пилотируемые космические корабли "Союз" пришлось лишь около 140: помимо них ракеты выводили на орбиту спутники и грузовые космические корабли "Прогресс" для орбитальных станций. При схожих данных (длина 49-51м, стартовая масса 305-310 тонн, полезная нагрузка - до 7 тонн) между собой "Союзы" отличаются довольно сильно. Самая массовая ракета-носитель в истории - это "Союз-У" (861 запуск в 1973-2016 годах), а здесь стоит самый редкий (32 запуска в 1966-76 годах) из них "просто Союз". Эта ракета была изготовлена на "Прогрессе" в 1984 году, стояла на космодроме Плесецк как тренировочный стенд, а в 2001 году вернулась на родину - памятником. Самая распространённая ракета-памятник - это реплика гагаринского "Востока", а вот подлинный "Союз" в общедоступном месте - единственный. В отличие от "Востока" это памятник не покорению космоса, а ежедневному присутствию в нём. Хорошо видны боковые двигатели первой ступени, и маленькая "головка" - третья ступень с собственными двигателями и стабилизирующими решётками на случай катапультирования при аварии на Земле. В этой головке и находится космический корабль до своего выхода в космос - всего несколько процентов объёма и веса ракеты. Вместе с опорами высота Самарского "Союза" 68 метров, площадка рядом гордо называется площадью Козлова, ну а в пристроенном здании с 2007 года музей "Самара Космическая".

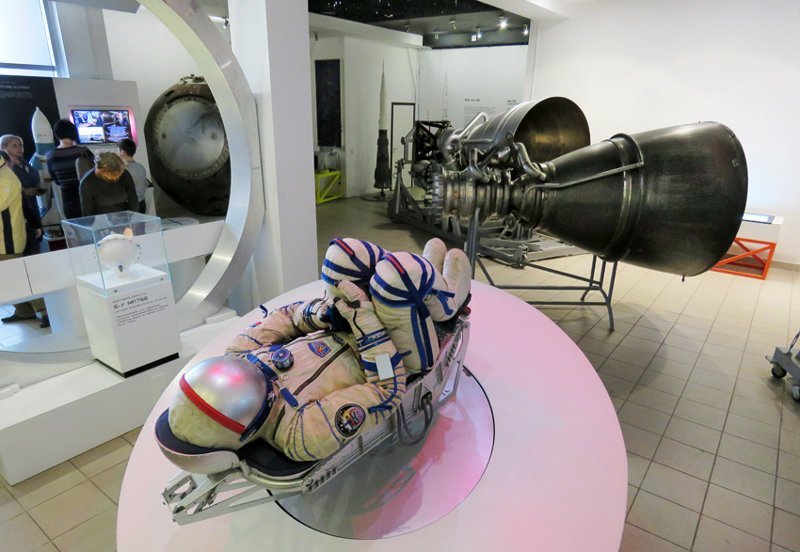

Придя сюда вдвоём с Валерием, мы уткнулись в запертую дверь, бумажка на которой гласила, что по соображениям безопасности музей закрыт на 30 минут. Примерно 30 минут мы и прождали, под дверью собралась уже толпа, обстановка накалялся, и выходил к нам сначала грубый охранник, а потом растерянная сотрудница со словами "У нас маленький музей, мы не можем столько людей принять одновременно!". Лишь войдя в музей, я понял, что это действительно так - без выставок и всякого интерактива для школьников он занимает по сути дела один небольшой зал, у входа в который эффектно крутится "космонавт" в скафандре "Сокол" на ложементе:

А за ним - макет сверхтяжёлой лунной ракеты Н1 и пара двигателей для неё, один из которых точно НК-33. Н1 в отечественных музеях космонавтики тема куда более популярная, чем модуль "Лунник" (см. здесь) или скафандр "Кречет": для полёта на Луну у СССР было сделано всё, кроме ракеты, но успешные разработки остались реликвиями ведомственных музеев, общественным же достались лишь памятники провала. Н1 родилась из борьбы амбиций главных конструкторов: патриарх отрасли Валентин Глушко, впоследствии создавший "Энергию", настаивал на водородном двигателе, разработка которого требовала длительного времени, а не терпевший противоречий Сергей Королёв решил пойти другим путём и использовать проверенные двигатели на керосине. Проблема была как минимум одна: сверхтяжёлой ракете таких двигателей нужно было МНОГО, и в итоге Н1 получилась чудовищем то ли 34, то ли 38 двигателями, из которых 24 стояли только на первой ступени из пяти. По грузоподъёмности (около 90 тонн), при этом, Н1 уступала и "Сатурну-5" (который возил американцев на Луну), и "Энергии", а главной её проблемой было синхронизировать двигатели - отказ одного из них для 100-метровой ракеты становился фатальным, и вот на это тогдашних технологий не хватило: все 4 запуска Н1 оканчивались неудачей. Ну а поскольку для "Союзов" двигатели делал химкинский "Энергомаш" Валентина Глушко, с которым Королёв насмерть поссорился, за двигателями для Н1 Главный обратился к Николаю Кузнецову. Последний с 1949 года возглавлял конструкторское бюро в Куйбышеве и к 1960-м годам успел зарекомендовать себя как лучший в СССР конструктор реактивных двигателей. В основном - авиационных (по ракетным всё же не было равных Глушко), но и для баллистических ракет на его заводе кое-что делалось. Отсюда и аббревиатура "НК" в противоположность химкинским и воронежским "РД": называть "изделие" инициалами конструктора - это авиационная традиция. Но Королёв, дав старт проекту, вскоре умер, Н1 так и не взлетела и работы по ней были свёрнуты в 1974-76 годах, однако в силу того, что каждой Н1 было нужен 38 двигателей, запасы НК-33 в Самаре скопились изрядные. В 1990-х они были расконсервированы и использованы уже в современных ракетах, в том числе американской "Антарес", но на пятый раз двигатель подвёл и ракета погибла, после чего американцы от НК-33 отказались. В пригодном к эксплуатации состоянии их по-прежнему около 20 штук, а производство возобновлять не планируется.

Третий самарский вклад - это спутники, делавшиеся "Прогрессом" на основе "Востоков" и "Восходов": шарики первых космонавтов уступили место более совершенным "Союзам", но сама конструкция продолжила жить как "Бион" и "Фотон" (для космических экспериментов, в том числе над животными), спутник-шпион "Зенит" и его "гражданский" родич "Ресурс-Ф" (с 1979 года, тут справа Ф1, на кадре выше Ф2), вместо космонавта возивший аппаратуру и плёнку, которая возвращалась на Землю в спускаемый капсуле. С их помощью уточнялись карты, велось сельское хозяйство, ну и конечно за врагом они тоже наблюдение вели. Были эти спутники одноразовыми, плёнка их кончались примерно за месяц, и последние их запуски проводились в 1990-х годах. Более перспективными оказались аппараты "Янтарь" (слева) с многоразовой "начинкой", и здесь представлен Янтарь-2К, или "Феникс", запускавшийся в 1974-83 годах, а например в соседнем Тольятти в Техническом музее АвтоВАЗа есть более современный, но внешне почти такой же Янтарь-4К. Эти спутники, в отличие от универсальных "Ресурсов", занимались сугубо оборонной разведкой:

Вообще, концепция музея соответствует названию - не о покорении космоса, а о вкладе в него отдельно взятого города. Вот ещё пара изделий - камера сгорания с "Металлиста" (см. прошлую часть) для двигателя РД-111 от боевой ракеты Р-9, макет которой правее. Ещё правее - гигантский пресс, построенный в Краматорске для Самарского металлургического завода, и одно из его изделий - столь же гигантский алюминиевый лепесток для сверхтяжёлых ракет (как Н1, так и "Энергия") и "Бурана".

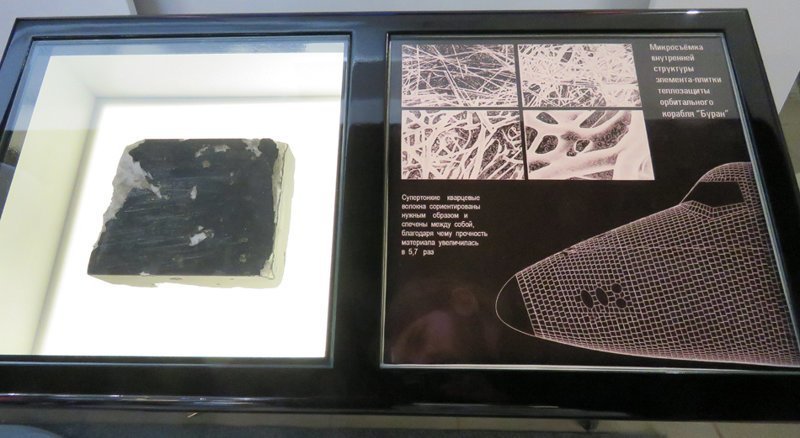

Здесь представлена и кварцевая обшивка "Бурана" (о нём см. здесь) с её микроснимками, которых в других местах я не видел. Хотя делали в Куйбышеве не её, а титановые конструкции - на заводе "Авиакор". Он же и в Н1 участвовал некоторыми узлами.

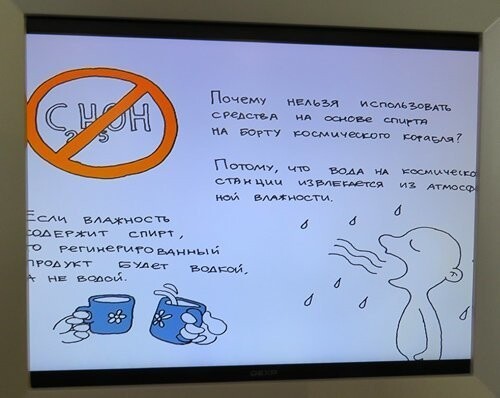

Есть тут и несколько более типичных экспонатов космического быта:

И для детей картинки:

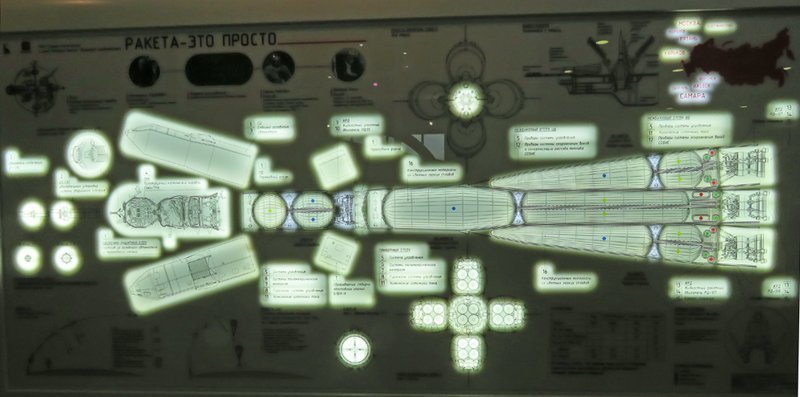

И - опять география отрасли! - вот такой вот стенд. Под ним кнопки с названиями предприятий, и нажав на каждую из них, можно подсветить те части ракеты, которые там сделаны. В "Союз" вкладываются Самара и Сызрань, Москва, Химки и Дзержинский, Воронеж, Ижевск и (по крайней мере до недавнего времени) Харьков, а с учётом систем жизнеобеспечения и скафандров - ещё и Люберцы.

В общем, музей действительно маленький - но ожидания под дверью стоит.

Неподалёку - Дом Ракетостроителей, который я показывал в посте о Новой Самаре, а в общем мемориальные доски ветеранам отрасли тут висят по всему городу:

Неподалёку - Дом Ракетостроителей, который я показывал в посте о Новой Самаре, а в общем мемориальные доски ветеранам отрасли тут висят по всему городу:

В завершение рассказа о Самаре Космической остаётся "найти Управу" - то есть, поехать в посёлок Управленческий, самый дальний (после Красной Глинки) район на Волге за бездонным Коптевым оврагом. Странное название напоминает о том, откуда этот посёлок взялся - в 1937-40 годах чуть выше Самары началось строительство Куйбышевского гидроузла, который должен был стать крупнейшей гидроэлектростанцией мира, и вот за поворотом реки, с видом на великую стройку, разместился городок для её управления. Но стройка была свёрнута из-за внезапно обнаружившихся геологических сложностей, которые может и решили бы как-нибудь, да только подошла война. На Безымянке эвакуированные заводы и так были набиты, что их рабочие в трамвае, поэтому иные предприятия оседали в других местах вплоть до Сызрани. На Управленческий привезли два завода из Киева и Москвы, как следует перемешали и сделали из них завода №145 имени Кирова. Он делал пулемётные турели, кассеты для бомб, понтоны, словом - ёмкости военного назначения. В 1946 году на его основе был образован Государственный Союзный опытный завод №2, который и возглавил в 1949 году уже упомянутый Николай Кузнецов. В 1953 году предприятие вновь переименовали в завод №276, а в 1967 - в Куйбышевский (Самарский) научно-технический комплекс, после смерти главного конструктора в 1995 года - имени Николая Кузнецова. В 2011 году, объединившись с "Моторостроителем", он образовал компанию "Кузнецов" в её нынешнем виде - крупнейшее в России производство реактивных двигателей. Ну а Управленческий все эти годы был его слободкой, и хотя автобусы из Самары ходят сюда часто, ехать действительно далеко. В какой-то момент город заканчивается, вдоль дороги тянется густой лес Коптева оврага, а потом автобус сворачивает в сторону Волги. Центр Управы открывает Дом культуры "Чайка":

Как и большинство окружающих зданий, построенный в 1950-е годы:

Хотя капитальная застройка тянется только вдоль улицы Лазо, по которой я и пошёл в сторону Волги. Сквозь неё кое-где прорывается более поздние кварталы, выросшие на месте барачника:

На улицах Управленческого жизнь кипит, много людей, магазинов, кафе. Но всё-таки здесь сразу ощущается, что посёлок стоит далеко и высоко - потому что в апреле, когда в Самаре снег уже растаял, на Управе вдоль улиц лежали сугробы.

И таяли пугающе интенсивно:

С улицы Лазо я мог бы свернуть на Симферопольскую и далее на Крайнюю, где стоят "Кузнецовский дом" (где жил конструктор и другое начальство) и пара дореволюционных "флигелей", то есть коттеджей, оставшихся от прошлого, ещё царского проекта - Порохового завода.

Ближе к заводу - более старые, чем у ДК, здания, может быть времён войны или начала 1940-х годов.

А в основном эта часть Управленческого - мрачные покосившиеся засыпнухи, на месте которых всё активнее строятся многоэтажки с видом на (завод и) Волгу. Но у них - своя история: среди из обитателей этих засыпнух были "последние немцы Поволжья" - около 1100 (вместе с семьями) специалистов из поверженной Германии, лидировавшей накануне краха в производстве не только ракет, но и реактивных авиамоторов (тем более что немецкие реактивные истребители участвовали в обороне Берлина). Поначалу немцев на Управе жило больше, чем русских, и зарплаты они имели в 2-3 раза выше, но и надзор за ними был строже, а настоящие "волжские немцы" тем временем обживали Казахстан. Впрочем, немецкая эпоха Управенбурга была недолгой - с 1950 года иностранцы начали покидать посёлок, а последние вернулись отсюда в Германию в 1953 году.

В последних переулках перед заводом видны испытательные стенды - но скорее всё-таки для авиационных двигателей, у ракетных эти сооружения куда как масштабнее. Вообще, всё это очень наглядная иллюстрация того, как космонавтика выросла из авиации - именно в Куйбышев из Москвы эвакуировались важнейшие авиазаводы, кропотливо создававшиеся в столице в 1930-х годах, и из них выросли все эти производства ракет и их двигателей.

Первым ракетным двигателем Кузнецова стал НК-9, предназначавшийся для созданной в 1961-64 годах Глобальной ракеты ГР-1 - выводя на орбиту спутник, спускаемый аппарат которого был атомной бомбой, она могла поразить цель в любой точке земного шара. Подобные разработки вели и американцы, но в итоге в 1964 году две сверхдержавы решили, что это слишком и заключили договор о недопустимости размещения ядерного оружия в космосе. Одна из сохранившихся ГР-1 хранится в демзале подмосковной "Энергии" - вот эта светлая труба без боеголовки слева, но и правая золотистая ракета вроде бы тоже имеет к ней какое-то отношение:

Но в целом ракетные двигатели никогда не были основной специализацией "Кузнецова", и три плаката у его проходной рассказывают про знакомый НК-33, НК-32 для "Белого лебедя" Ту-160 (на коротких участках этот огромный стратегический бомбардировщик способен разгоняться быстрее посланных за ним перехватчиков) и НК-361 для газотурбовоза - это и вовсе локомотив, который без проблем тащит в гору тяжёлые составы (так как уклон в принципе слабо влияет на него), но хоть топливо у него природный газ, а расход этого топлива колоссальный.

Улица Сергея Лазо ныряет под проходную завода, и учитывая страшную смерть этого красного командира (его сожгли живьём то ли белые, то ли японцы в паровозной топке), в этом определённо есть какой-то очень чёрный юмор.

Но вход на завод - с верхнего яруса, а тоннель под зданием открыт для всех, и даже маршрутки сквозь него ездят. За ним ещё один квартал всё тех же засыпнух:

С развилки у которого народ ходит в основном направо. Там пять минут по асфальту до Вертолётной площадки и шикарных видов на Волгу, но мы сначала пойдём налево - там полчаса по грязи вниз. По краешку одного из ответвлений Коптева оврага, за которым - цеха "Кузнецова"

По пути встречает огрызок стены из дикого камня:

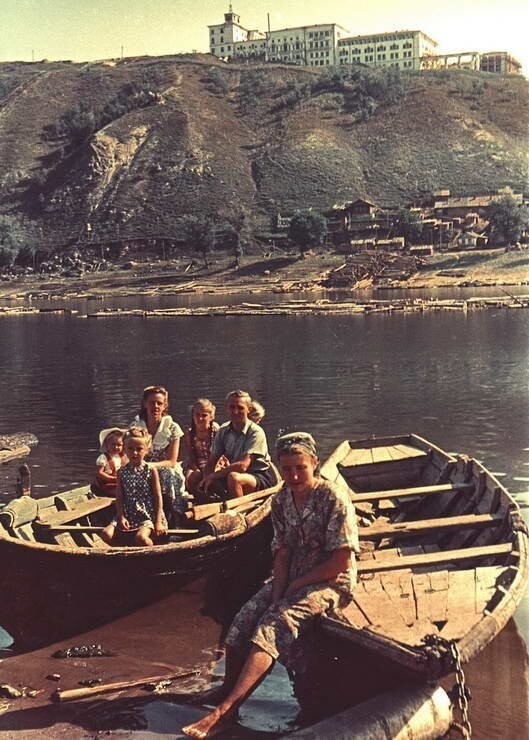

Это всё, что осталось от Здравницы - гигантского санатория (1932-35) для местной номенклатуры, место для которого подсказал чуть ли не Михаил Калинин, проходивший тут по Волге в 1927 году. Здравница и предопределила появление Управленческого, но санаторий закрылся в 1982 году, с тех пор ветшал-ветшал да так и был снесён в 2010-х. Теперь на его месте строится коттеджный посёлок, а жаль - здание было грандиозным, и в 2008-м я ещё имел шанс его застать. На переднем плане же этого фото - те самые немцы, как и автор этой фотографии - Гюнтер Шпор. Эти дети теперь "серебряные люди", респектабельные бюргеры из городов у Рейна, глядя на который, наверняка, они вспоминают запомнившуюся в детстве совсем уж огромной Волгу.

Боковое ущелье приводит к устью Коптева оврага, и огороды на его склонах - что рисовые террасы где-нибудь в Южном Китае:

А парапет - это остаток Винтовой дороги, проложенной в 1916-17 годах к первой великой стройке будущего Управленческого: с началом Первой Мировой войны здесь начал сооружаться пороховой завод. С тех же времён остались и упомянутые флигеля на улице Крайней, но эта стройка заглохла с Гражданской войной - специалисты, вместе со всей документацией, ушли с белыми на восток.

Только Винтовая дорога с похожими на бастионы подпорными стенками и осталась, и длина её ни много ни мало 5 километров - настоящий серпантин, как на горных перевалах.

Весной по ней идти неприятно скользко, а времени было мало, поэтому донизу я не дошёл. От завода всё равно не осталось и следа, а у Волги лишь чьи-то коттеджи и дачи. По берегу в сторону города можно было бы дойти до самой настоящей пещеры братьев Греве, но думаю, не по весенней слякоти.

Поэтому лучше вернёмся к развилке да пойдём наверх - на Вертолётную площадку. Название её восходит к 1940-м годам, но теперь вертолёт на неё если и сядет - то только маленький да частный. Вертолётка ныне - это зона отдыха, дополненная летними кафе смотровая площадка:

С которой открывается, пожалуй, самый красивый вид всего Поволжья! Ради него я ездил в Управленческий в 2008 году, тогда ещё не зная ни его истории, ни что за завод по дороге. Внизу - "то ли волжский разлив, то ли всемирный потоп, то ли просто Господин заметает следы", а поодаль Жигулёвские ворота - описав почти замкнутый круг мимо каменных Жигулёвских гор (тут они слева), Волга таки нашла в них слабое место и пробила его, отрезав небольшую гряду Сокольих гор. В этих воротах и планировалось построить Куйбышевскую ГЭС, и от неё остались белые "язвы" на склоне горы Тип-Тяв у самого дальнего самарского района Красная Глинка:

Бережок у него - это крайняя восточная точка великой реки. Правее над посёлком - гора Кузнецова, на которой снаружи - горнолыжный комплекс, а внутри - загадочные штольни, о содержимом которых есть немало легенд: например, секретные бункеры и стратегический запас на случай ядерного удара по стратегическому Куйбышеву. Или те самые подземелья, где лежали на консервации НК-33. Ну а достовернее известно, что под горой есть холодильник - но он в частных руках. За Сокольими горами, в устье реки Сок - карьеры и старые катакомбы, где добывали строительный камень, а с гор должны быть отличные виды. В общем, это задел для следующего визита в Самару.

За Соком Самара кончается, но предместья её тянутся и дальше, смыкаясь с предместьями Тольяти:

Жигули и эти острова когда-то были настоящей Русской Тортугой, гнездом пресноводных пиратов волжской вольницы. Но и теперь на островах остались укромные бухточки:

С другой стороны в дымке виднеется Самара, один из интереснейших городов России как своей историей, так и живой современностью.

Автор VARANDEJ

Ссылки по теме:

- Страна-рекордсмен: 15 странных и пугающих фактов об Индии

- 20 национальных деликатесов, которые отважится попробовать не каждый турист

- Самые известные девственники мира

- 24 привычные вещи, о назначении которых вы и не задумывались

- Самые необычные туалеты в мире

реклама