320

1

Последний адрес Канта.

О редком памятнике балтийской готики и о том, как великий философ после смерти помог сохранить главный собор западного эксклава России, повествует наш новый выпуск рубрики «Российские древности».

Когда мы говорим о российских древностях, обычно представляют себе православный храм, или, на худой конец, кремль какого-то из старейших русских городов. Однако это слишком узкий взгляд. Мы уже рассказывали в нашей рубрике и о древних мечетях и мусульманских крепостях, и даже о петроглифах каменного века. Сегодня пришла пора рассказать о российской готике. Да-да, в нашей стране сохранилось несколько памятников готической архитектуры, и об одном их них – втором по древности храме Калининграда-Кенигсберга, кафедральном соборе, и пойдет речь сегодня.

Первый «главный» собор в этом месте появился в самом-самом конце XIII века в юго-западной части Альтштадта, поселения вокруг Кенигсберга, замка тевтонского рыцарского ордена (именно Альтштадт дал начало современному городу). Однако пока храм строился, заказчик (епископ) сменился естественным путем, и новый церковный глава, епископ Иоганн посчитал, что уже построенный храм слишком мал. И договорился с магистром тевтонского ордена, чтобы тот дал новый участок земли – на острове Кнайпхофе. В принципе, Иоганн хотел строить храм-крепость, все-таки место было свежезавоеванное, но гроссмейстер Тевтонского ордена, Лютер Брауншвейгский решил, что две крепости на расстоянии одного полета стрелы – это уже перебор. Поэтому вышло, как вышло. Кстати, старый собор не сохранился ровно потом, что его разобрали для постройки нового.

Как это часто бывает с готическими храмами, собор строился долго: первое упоминание о продолжении строительства собора мы видим в 1333 году, а основные работы были завершены в 1380 году. Впрочем, если вспомнить Кельнский собор, который начали строить в 1248 году, в 1437 году бросили, а достроили лишь в 1880 году, то собор в нынешнем Калининграде построили почти мгновенно.

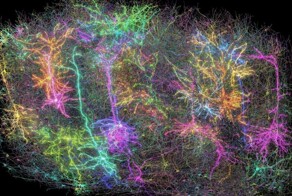

Где-то к 1400 году нефы храма расписали фресками, в 1553 году к фасадам пристроили башни. Любопытный момент: чтобы доставлять строительные материалы на остров Кнайпхофе (ныне – остров Канта), построили специальный мост, который потом разобрали. Так вот, если бы его не разобрали, не появилась бы знаменитая задача о семи мостах Кенигсберга (как обойти все семь мостов, не пройдя ни по одному из них дважды) – которая в итоге привела к созданию теории графов.

Собор не всегда был католическим. В XVI веке он стал кирхой – лютеранским храмом. Вместо латыни в нем зазвучала немецкая речь. Впрочем, русская речь звучала здесь тоже. Например, собор посещал Петр I, о чем ныне на стене храма извещает соответствующая табличка.

«Здешняя кафедральная церковь огромна. С великим примечанием рассматривал я там древнее оружие, латы и шишак благочестивейшего из маркграфов бранденбургских и храбрейшего из рыцарей своего времени.

"Где вы, — думал я, — где вы, мрачные веки, веки варварства и героизма? Бледные тени ваши ужасают робкое просвещение наших дней. Одни сыны вдохновения дерзают вызывать их из бездны минувшего — подобно Улиссу, зовущему тени друзей из мрачных жилищ смерти, — чтобы в унылых песнях своих сохранять память чудесного изменения народов".

Я мечтал около часа, прислонясь к столбу.— На стене изображена маркграфова беременная супруга, которая, забывая своё состояние, бросается на колени и с сердечным усердием молит небо о сохранении жизни героя, идущего побеждать врагов. Жаль, что здесь искусство не соответствует трогательности предмета! — Там же видно множество разноцветных знамён, трофеев маркграфовых».

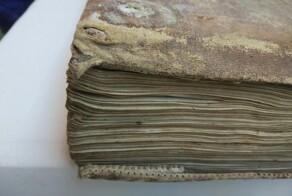

Естественно, где собор – там и усыпальницы. Достаточно много памятных надписей-эпитафий нынче напоминает об упокоившихся в нем давным-давно знатных людей, о которых сейчас мало кто помнит.

Впрочем, о последнем человеке, нашедшем свой последний приют в кафедральном соборе Кенигсберга, знают нынче все. Самый известный житель Кенигсберга, величайший философ Иммануил Кант, был похоронен тут в 1804 году.

Кстати, именно Кант и спас собор от разрушения: после войны крыша храма была разрушена бомбардировками, и если бы не Кант, снесли бы руины куда подальше вместе с замком – но не посмели.

В 1990-х годах началось восстановление крупнейшего (но не единственного!) памятника готической архитектуры России. А в 1997 году храм обрел крышу, после чего в нем иногда проводились богослужения, зазвучал орган.

Когда мы говорим о российских древностях, обычно представляют себе православный храм, или, на худой конец, кремль какого-то из старейших русских городов. Однако это слишком узкий взгляд. Мы уже рассказывали в нашей рубрике и о древних мечетях и мусульманских крепостях, и даже о петроглифах каменного века. Сегодня пришла пора рассказать о российской готике. Да-да, в нашей стране сохранилось несколько памятников готической архитектуры, и об одном их них – втором по древности храме Калининграда-Кенигсберга, кафедральном соборе, и пойдет речь сегодня.

Первый «главный» собор в этом месте появился в самом-самом конце XIII века в юго-западной части Альтштадта, поселения вокруг Кенигсберга, замка тевтонского рыцарского ордена (именно Альтштадт дал начало современному городу). Однако пока храм строился, заказчик (епископ) сменился естественным путем, и новый церковный глава, епископ Иоганн посчитал, что уже построенный храм слишком мал. И договорился с магистром тевтонского ордена, чтобы тот дал новый участок земли – на острове Кнайпхофе. В принципе, Иоганн хотел строить храм-крепость, все-таки место было свежезавоеванное, но гроссмейстер Тевтонского ордена, Лютер Брауншвейгский решил, что две крепости на расстоянии одного полета стрелы – это уже перебор. Поэтому вышло, как вышло. Кстати, старый собор не сохранился ровно потом, что его разобрали для постройки нового.

Как это часто бывает с готическими храмами, собор строился долго: первое упоминание о продолжении строительства собора мы видим в 1333 году, а основные работы были завершены в 1380 году. Впрочем, если вспомнить Кельнский собор, который начали строить в 1248 году, в 1437 году бросили, а достроили лишь в 1880 году, то собор в нынешнем Калининграде построили почти мгновенно.

Где-то к 1400 году нефы храма расписали фресками, в 1553 году к фасадам пристроили башни. Любопытный момент: чтобы доставлять строительные материалы на остров Кнайпхофе (ныне – остров Канта), построили специальный мост, который потом разобрали. Так вот, если бы его не разобрали, не появилась бы знаменитая задача о семи мостах Кенигсберга (как обойти все семь мостов, не пройдя ни по одному из них дважды) – которая в итоге привела к созданию теории графов.

Собор не всегда был католическим. В XVI веке он стал кирхой – лютеранским храмом. Вместо латыни в нем зазвучала немецкая речь. Впрочем, русская речь звучала здесь тоже. Например, собор посещал Петр I, о чем ныне на стене храма извещает соответствующая табличка.

«Здешняя кафедральная церковь огромна. С великим примечанием рассматривал я там древнее оружие, латы и шишак благочестивейшего из маркграфов бранденбургских и храбрейшего из рыцарей своего времени.

"Где вы, — думал я, — где вы, мрачные веки, веки варварства и героизма? Бледные тени ваши ужасают робкое просвещение наших дней. Одни сыны вдохновения дерзают вызывать их из бездны минувшего — подобно Улиссу, зовущему тени друзей из мрачных жилищ смерти, — чтобы в унылых песнях своих сохранять память чудесного изменения народов".

Я мечтал около часа, прислонясь к столбу.— На стене изображена маркграфова беременная супруга, которая, забывая своё состояние, бросается на колени и с сердечным усердием молит небо о сохранении жизни героя, идущего побеждать врагов. Жаль, что здесь искусство не соответствует трогательности предмета! — Там же видно множество разноцветных знамён, трофеев маркграфовых».

Естественно, где собор – там и усыпальницы. Достаточно много памятных надписей-эпитафий нынче напоминает об упокоившихся в нем давным-давно знатных людей, о которых сейчас мало кто помнит.

Впрочем, о последнем человеке, нашедшем свой последний приют в кафедральном соборе Кенигсберга, знают нынче все. Самый известный житель Кенигсберга, величайший философ Иммануил Кант, был похоронен тут в 1804 году.

Кстати, именно Кант и спас собор от разрушения: после войны крыша храма была разрушена бомбардировками, и если бы не Кант, снесли бы руины куда подальше вместе с замком – но не посмели.

В 1990-х годах началось восстановление крупнейшего (но не единственного!) памятника готической архитектуры России. А в 1997 году храм обрел крышу, после чего в нем иногда проводились богослужения, зазвучал орган.

Еще крутые истории!

Кто угадает что это и где, какого века?

Что не так-то?