3356

57

Мой рассказ о нём будет состоять из трёх частей: пафосный Кампус, футуристический Океанариум и захолустная дальняя часть вдоль пыльной грунтовки. Начнём, конечно же, с Кампуса, где мы удачно попали на выставку "Улица Дальнего Востока".

В нашей континентальной стране не так-то много обитаемых архипелагов: Соловки, Вайгач, Новая Земля, Сахалин, Курилы, Командоры, а с русским прошлым ещё Моонзунды, Аланды, Алеуты, Шпицберген. Совсем не очевиден среди них архипелаг Императрицы Евгении, хотя живёт на нём несколько тысяч человек, а регулярно бывает добрых полмиллиона. Дело в том, что он весь находятся в черте города! Владивосток настолько крут, что у него есть свой домашний архипелаг с тремя обитаемыми островами. 2/3 его площади и 4/5 населения приходится на остров Русский, этот Тихоокеанский Кронштадт, в 2012 году фактически сделавшийся полуостровом. Частично я уже показывал его в двух прошлых частях о Владивостокской крепости, но всего я заезжал сюда трижды. Только на те достопримечательности, которые доступны по дорогам, здесь нужно хотя бы два дня, а чтобы по-настоящему узнать остров Русский, сюда надо ездить годами.

На первый взгляд, остров Русский совсем небольшой - всего 100 квадратных километров, что конечно больше, чем все районы Владивостока из прошлой дюжины постов, но вдесятеро меньше, чем Москва в пределах МКАДа. Таёжные народы называли его Иоханьга-тунь, что значит "остров-сопка в виде пасти", китайцы и маньчжуры - Лефу-дао, то есть Медвежий остров. Какое название острову дали англичане и французы, открывшие эти берега в 1855 году в погоне за русской эскадрой, история умалчивает, но архипелаг нарекли они: императрица Евгения, первая красавица Европы и законодательница мод, была женой Наполеона III, который в те годы как раз брал у России реванш за поражения своего тёзки. Для русских же остров Русский был в 1859 году открыт "Америкой", пароходокорветом Николая Муравьёва-Амурского, по итогам экспедиции которого был основан сам Владивосток. Что интересно, название острову дали вовсе не от избытка патриотизма, а в честь некоего моряка по фамилии Русских, имя которого в таком склонении по сей день носит высочайшая на острове сопка (291м). Более того, вскоре появилось и второе название - остров Казакевича в честь первого военного губернатора Приморья. До 1940-х годов в ходу были оба названия, но при Советах, конечно, матрос победил генерала. Оба, однако, были военными, и именно военные в последующие годы писали историю острова - даже в качестве паромов до постройки моста ходили сюда танкодесантные баржи:

×

Первые посты на Русском появились в 1860-х годах, и даже несмотря на наличие плодородных земель вблизи города, остров не попал в землеотвод для гражданских переселенцев. С 1890-х годов остров Русский начал превращаться в Южный район Владивостокской крепости, самый что ни на есть непотопляемый дредноут - на его берегах и сопках разместилось 6 фортов (из 16) и 27 батарей (из 50), в 1930-х годах дополненных трёхглавым монстром Ворошиловской батареи. В Гражданскую здесь находилась база НАТО Антанты: японцы на материке делали грязную работу, а отсюда за ними приглядывали американцы и англичане. При базе был и интернат для эвакуированных из голодного Петрограда детей (в Советскую Россию они вернулись лишь спустя три года), и концлагерь для красных партизан, пойманных в уссурийских дебрях. Затем интервенты ушли, но лагерное начало, видимо, осталось: уже при Советах остров Русский был знаменит как худшее место Тихоокеанского флота. Вернее, места тут хватало всем - и элитному морскому спецназу "Халулай" в одноимённой бухте, и дисбату в бухте Воевода, в котором нравы были пострашнее, чем в любой тюрьме. В 1990-х призывники на Русском натурально умирали от голода, и не выдержав осады такого врага, как коллапс государства, военные покинули Тихоокеанский Кронштадт. К концу 2000-х годов от одного из самых вооружённых мест планеты осталось всего несколько объектов, включая "Халулай", не сломавшийся даже под натиском дикого рынка. Остров Русский тех лет кажется чем-то похожим на сталкеровскую Зону с обилием руин в глухих лесах. Но в благословенном 2007-м году, для российской экономики самом успешном за много десятилетий, именно остров Русский был выбран как площадка для саммита АТЭС-2012 и просто основное направление роста для Владивостока. Гигантский Русский мост с самыми высокими в мире пилонами (324м) и самым длинным среди вантовых мостов пролётом (1104м) покончил с обособленностью острова... но места на Русском, как и прежде, хватает всем: и самом пафосным витринам, и самым мрачным окраинам города на долготе Колымы и широте Крыма.

Остров Русский покрывают густые леса, как и всюду в Южном Приморье - вида почти тропического:

Но в первую очередь остров Русский - это берег. Хотя в поперечнике он шире 15 километров, на нём есть лишь одно небольшое пятно земли дальше 5 километров от моря. По оконечностям его мысов можно очертить почти правильную окружность, но только на карте остров напоминает блин, который растёкся по сковородке да ещё и порвался в процессе переворачивания. Длинные тонкие полуострова (Житкова, Тобизина, Вятлина), глубокие узкие бухты (Новик, Парис, Рында, Воевода) делают береговую линию Русского длинной непропорционально его величине.

Но и бухты, и леса в погожий выходной полны народом, приезжающим из Владивостока купаться, жарить шашлыки, гулять по лесам, лазать по фортам, собирать грибы, ягоды или моллюсков. Ведь на другие острова можно попасть в лучшем случае рейсовым катером (Попова и Рейнеке), чаще лишь моторной лодкой (Рикорда, Шкота), а вот Русский доступен не то что машиной, а автобусом, курсирующим раз в 5-10 минут до Кампуса и 2-3 раза в час до самых дальних посёлков.

К Амурскому заливу остров Русский обращён задворками, а в основном глядит в Уссурийский залив с его непрестанным движением судов и абрисом Сихотэ-Алиня поодаль:

На фоне горы Халаза из синей глади торчит остров Скрыпалёва, у моряков также известный как Кочка. Руины казарм отмечают 101-ю противокатерную батарею, на которой в Великую Отечественную войну несли службу девушки...

...но в первую очередь остров Скрыпалёва - это подставка для маяка. Основанный в 1876 году, он считается старейшим на российском Дальнем Востоке, хотя нынешнее типовое здание было построено немногим раньше других маяков - в 1889 году.

Вместе с маяком на мысе Басаргина маяк Скрыпалёва отмечает вход в Босфор Восточный, а линия между двух маяков служит границей Владивостокского порта - входящие суда здесь встречает лоцман, уходящие начинают отсчёт миль своего рейса. Теоретически, остров Скрыпалёва тоже обитаем - но живёт там семья маячника, которой не нужен рейсовый транспорт.

Вместе с маяком на мысе Басаргина маяк Скрыпалёва отмечает вход в Босфор Восточный, а линия между двух маяков служит границей Владивостокского порта - входящие суда здесь встречает лоцман, уходящие начинают отсчёт миль своего рейса. Теоретически, остров Скрыпалёва тоже обитаем - но живёт там семья маячника, которой не нужен рейсовый транспорт.

От Русского моста до Кампуса даже на своей машине летишь, словно посылка в пневмопочте. Чтобы просто захотеть свернуть, нужно усилие воли, а дальше ещё и недюжинное внимание, чтобы не прозевать едва заметный поворот с хайвея. Но всё же для начала расскажу не про Кампус, а про Сапёрный полуостров правее Русского моста - потому что этой своей стороной остров Русский глядит прямо на город. Западнее дороги возвышается сопка Поспелова, на вершине которой я показывал в прошлой части заброшенный форт. С форта открываются отличные виды на город, остров, пролив Босфор Восточный и Уссурийский залив, и даже позапрошлый кадр с островом Скрыпалёва был снят тоже оттуда. Между фортом и морем же стоит ещё и посёлок Поспелово с парой сотен жителей и обилием руин. На заднем плане хорошо виден Эгершельд и едва заметный Маяк у западного выхода из Босфора Восточного. Оттуда мы уже видели этот причал МЧС с храмом "Неопалимая Купина" (2015):

А вот на заднем плане полуостров Чуркин с диспетчерской вышкой на мысе Голдобина и отделённый от него Золотым рогом центр города под сопками Орлиное Гнездо и Буссе:

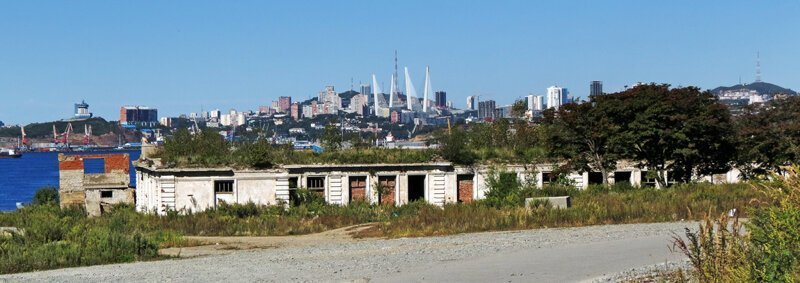

Руины на переднем плане принадлежат бывшей Школе оружия Тихоокеанского флота, заброшенной в 2000-х годах с исходом военных.

От форта Поспелова по лесной дороге мы прошли до следующего посёлка Канал в нескольких километрах дальше по полуострову. Канал встречает парой симпатичных домов, похожих на современную вариацию сталинских малоэтажек - они были построены в конце 2000-х годов для тех, чьи дома попали в зону саммитовских строек. В основном людей переселяли в город, но пара десятков семей пожелала во что бы то ни стало остаться на острове - и оказалась в этих домах.

Главный исторический памятник Канала - Телефункен (1912), мощнейшая в Российской империи телефонная станция, обеспечивавшая связь объектов Владивостокской крепости и вообще военного ведомства на Дальнем Востоке вплоть до Петропавловска-Камчатского. После первой же модернизации, проведённой ещё до революции, из Владивостока стало возможно позвонить непосредственно в Санкт-Петербург. Звучное название - от германской фирмы, поставлявшей оборудование. Увы, я проглядел Телефункен, приняв за него вот это явно дореволюционное здание, возможно служившее какой-то вспомогательной постройкой или казармой охраны. Причём в заблуждение меня ввела явно дореволюционная подстанция по соседству:

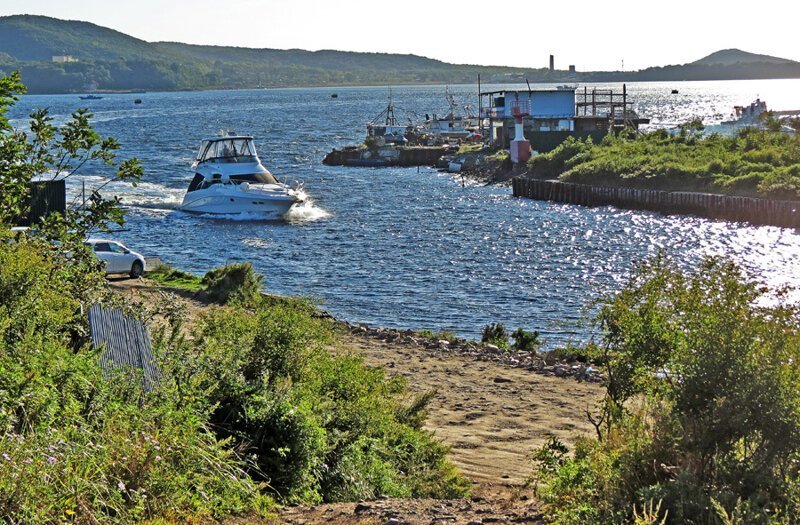

Обратите внимание, что на заднем плане обоих прошлых кадров - вода, но лесистые сопки принадлежат явно не городу. Это узкая бухта Новик, вклинивающаяся в 15-километровый остров на 12 километров. В 1899 году из неё прорыли сквозь Сапёрный полуостров судоходный канал аккурат напротив устья Золотого Рога, и небольшие суда исправно ходят по каналу до сих пор. Более того, до постройки Русского моста именно по каналу ходили те самые баржи-паромы, городской причал которых был у Маяка на Эгершельде:

Мыс за каналом же превратился в остров Елены, причём никто толком не знает, какой Елены конкретно. Одни говорят, что так звали дочь кого-то очень причастного к строительству канала, другие - что получившийся островок визуально напоминает остров Святой Елены (как будто бы последний тут все видели!). А я вот думаю, что на заре Владивостокской крепости просто это было худшее место для службы, куда грозили "сослать" тех, которые слишком уж рьяно метил в Наполеоны. Как бы то ни было, ныне остров необитаем, но моторных лодок на другой стороне канала в погожий выходной всегда столько, что и переправиться не составит труда. На острове Елены есть руины батарей и радиоотряда Тихоокеанского флота, а у канала стоят мощные опоры моста - между прочим, разводного:

Вход в Канал со стороны бухты Новик. На той стороне видны многоэтажки и трубы посёлка Подножье - "столицы" Русского острова "досаммитовских" времён. Над посёлком - та самая гора Русских, на вершине которой остался даже форт, по-прежнему занятый военными:

Бухта Новик делит остров Русский на две части не только территориально:

Там - извилистая пыльная грунтовка, призрачные полузаброшенные посёлки, "сталкеровского" вида покинутые военные объекты посреди лесов и укромные бухты с браконьерскими кафе, при упоминании которых рыбнадзор смело может сделать вид, что ничего не знает.

Конец бухты прекрасно виден с форта Поспелова, а в зелени над ним виднеются гигантские орудия Ворошиловской батареи. На этой стороне - блеск новостроек и вечный ажиотаж у отличной асфальтовой дороги.

В нашем традиционном евроцентризме сложно понять, что такое Саммит АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество). Созданная в 1989 году организация со штаб-квартирой в Сингапуре по своему масштабу сравнима разве что с ООН: на неё в мире приходится примерно половина населения, экономики и торговли. Например, 3 из 5 крупнейших стран (кроме Индии и Бразилии) и экономик (кроме Индии и Германии). Как нетрудно догадаться, такие цифры дают в первую очередь две страны - США и Китай на разных сторонах Тихого океана. Ещё сюда входят высокоразвитые Япония, Южная Корея, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Сингапур, многолюдная Индонезия, большинство "азиатских тигров" и заморские Мексика, Чили и Перу. В 1998 году, как раз под тогдашний кризис, начавшийся именно в Азии, в АТЭС нашлось место и для России. Само собой, такая огромная и разнородная структура остаётся довольно рыхлой, и итогами большинства её саммитов остаются лишь всяческие благопожелания. Но представьте себе реакцию Владивостока, где ещё не отгремели бандитские войны и ещё свежа была память о зиме без воды, когда в 2007 году весь этот Олимп снизошёл до него?! Это кажется столь странным, что даже напрашивается конспирологическая мысль - а не было ли изначальной целью такого выбора показать всему миру убожество "путинской России, свернувшей с пути демократических реформ"? Нет, само собой, это не так. Но саммит АТЭС, назнанченный в 2012-й год, стал для страны первым с советских времён событием такого масштаба, и думаю, вряд ли кто-то ожидал, что он кончится не позором. Но за 5 лет на Владивосток как из рога изобилия посыпались мосты, дороги, жилищно-коммунальная инфраструктура и столь редкое на тогдашнем Дальнем Востоке пристальное внимание Москвы. Саммитовские стройки и разгром рынка праворульных машин преобразили город, в пятый раз за недолгую историю полностью обновив его лицо. Всё это, конечно же, сопровождалось дружным хором надрывных голосов, точно знавших, кто сколько украл на завышенной смете и когда именно обрушится мост. Теперь мы знаем, что такой хоровой вой - неизменное сопровождение любого крупного российского проекта, и некоторые даже предполагают, что громкость этого воя прямо пропорциональна успешности. Прежний Владивосток был местом, пожалуй, наибольшей концентрации мрачного духа 1990-х, но именно здесь Россия попрощалась с Девяностыми. Ну а за весёлым 2012-м последовал тревожный 2014-й, после которого страна медленно начала поворачиваться лицом на Восток.

Гигантские мосты прокладывались как часть дороги от аэропорта к городку саммита в бухте Аякс на острове Русском. Но мосты остались городу, да и городку саммита ещё до начала строительства придумали будущее применением - сделать его кампусом Дальневосточного университета. Слово "кампус" в России тогда было не очень-то в ходу, ведь наши университеты чаще были рассеяны по городам. Впрочем, ДВГУ для такого дела был мелковат, и его в 2008 году решили объединить ещё с парой вузов в ДВФУ. Так по всей стране началась серия вузовских укрупнений - весьма сомнительная мера, ставшая, однако, ещё одной приметой 2010-х годов.

На качестве образования укрупнение ДВФУ и его переезд на остров Русский не очень-то сказались, а если и сказались - то не к лучшему. Одно из прозвищ ДВФУ - Школа прапорщиков, так как именно на её месте теперь находится Кампус. Главный корпус шедевром современной архитектуры не назвать - и это обидно, ведь теоретически сюда могли бы пригласить каких-нибудь законодателей био-тека с уклоном в фэн-шуй из Сингапура или Гонконга.

Но Кампус сами владивостокцы рекомендуют "единственным местом в городе, сделанным по уму". Первые годы вход сюда для посторонних был закрыт - не нравилось, мол, студентам, что городские будут тут мусорить, пить и топтать траву. Но в какой-то момент в администрации сказали студентам "вы и сами с этим прекрасно справляетесь!", и открывший свои ворота Кампус превратился фактически в городской парк с лёгким налётом студенческой юности. Это явно самое любимое владивостокацами место для прогулок, да и пожалуй - действительно лучшее:

На карте Кампус представляет собой почти правильный полумесяц вокруг бухты Аякс. Но только не у самого её берега: по внешней стороне тянутся здания, в том числе П- и М-образные корпуса общежитий и стоящие за дорогой лабораторный корпус и медцентр.

Внутри этого полумесяца - действительно парк, даже с искусственным водопадом:

В парке встречаются постройки явно "досаммитовской" эпохи. Бухта Аякс получила своё название, как и большинство "греческих" бухт Приморья, по исследовавшему здешние берега кораблю. В 1920-х годах на Аяксе осели корейцы, в Гражданскую войну обслуживавшие базу НАТО Антанты. В 1936-м и корейцев депортировали в Среднюю Азию, но сам Аякс быстро нашли, кем заселить - в самом центре кампуса до сих пор стоит поселковая школа. Формально и ДВФУ расположен именно в Аяксе, а фактически Кампус погрёб Аякс под собой, для Владивостока сделавшись полностью новой сущностью.

Кампус и после Саммита остался центром всевозможных городских событий. Пока мы одолевали километры дальневосточных расстояний в пьяном поезде из Ванино, здесь проходила регата парусников, от которой мы застали лишь одинокую "Палладу" со спущенными парусами. Зато успели попасть на небольшую ВДДВНХ - Выставку Достижений Дальневосточного народного хозяйства. Вернее, официально мероприятие называется "Улица Дальнего Востока", и проходит на набережной Аякса уже не первый год. Все павильоны - временные:

Первый от входа павильона расписан закорючками, знакомыми каждому, кто посещал Израиль. Но только это не иврит, а идиш. Павильон представляет первую в истории автономию иудейского народа - Еврейскую автономную область:

Где в общем-то ничего особенного и нет - лишь на Дальневосточный гектар возлагаются большие надежды:

По соседству расположилась Магаданская область:

Её павильон - пожалуй, самый зрелищный на Улице, да и о самом Магадане мне не раз доводилось слышать, что это лучший город Дальнего Востока.

Главный бренд Колымы - конечно же, золото:

Будь то муляжи самородков и слитков или статуэтки и украшения из ювелирной лавки:

На заднем дворе - эвены и их народные промыслы вроде резьбы по мамонтовой кости:

На Камчатке не придумали ничего умнее, чем обмазаться красной икрой, хотя бы и бутафорской:

А внутри павильона "Туризм" - опять же народные промыслы и девушка из ительмен (или коряков?) с таким воодушевлённым лицом, будто приехала на этот праздник жизни прямиком из стойбища у подножья вулкана.

Чумы на фоне студенческих общежитий:

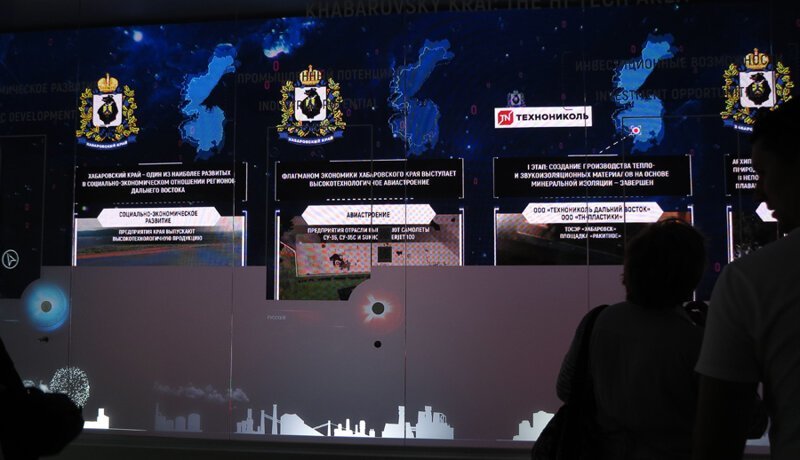

Хабаровский край к делу подошёл сухо и казённо, но в общем он такой и есть - о чопорности чиновничьего Хабаровска в ухарском деловом Владивостоке слагают легенды:

У Приморья я толком не разглядел самого павильона - скорее регион-хозяин представлял небольшой технический музей. В прошлом году на выставку даже прилетал вертолёт - один из крупнейших вертолётных заводов России (а стало быть и мира) расположен в Арсеньеве. В этот раз обошлись глиссером:

Роль павильона играл мобильный дом "Алеут", "комфортный как квартира, мобильный как контейнер":

Штука действительно классная, но цену в 2 миллиона рублей за такой могли заломить лишь во Владивостоке, где недвижимость стоит дороже, чем в Питере. На большей части страны квартира выйдет дешевле.

Сахалинцы решили обыграть тему острова-рыбы, и их павильон выглядел как чудо-юдо-робо-кит:

Внутри - макеты буровых платформ Охотского шельфа, терминала сжижения газа под Корсаковом и рыбзавода на Шикотане. Снаружи зачем-то припёрли импортную кабинку канатной дороги от горнолыжной базы "Горный Воздух". В этом весь Сахалин - крутейшие ресурсные проекты тут мирно уживаются с простодушием и непрактичностью островитян.

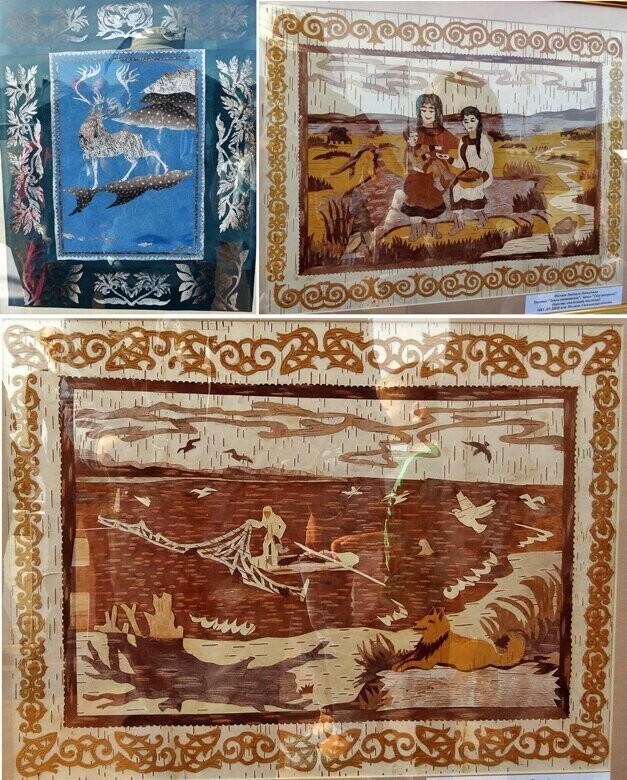

Этнография и промышленность же идут бок о бок в большинстве павильонов. Вот например картины-аппликации в знакомом по музею в Ногликах неповторимом стиле нивхов:

И их автор - Людмила Леонидовна Паскит:

Чукотка - большая и непонятная:

Но с брезентовой ярангой, где гостей угощали строганиной. В том числе китовой, но всю китятину, к моей досаде, съели в предыдущий день:

Плавучую АЭС "Академик Лоносов" в Певек пока что не пригнали, поэтому этнография в чукотском павильоне явно преобладает над экономикой:

Рядом, в виде мамонта из папье-маше - Якутия. В павильон стояла пугающая очередь, и я предположил, что наверное там показывают алмазы. Ну а снаружи - колбасная лавка: бриллиантами республика Саха известна москвичам, а дальневосточникам - экзотическими мясопродуктами.

Которые и отведать можно прямо тут, под шаман-деревом:

В стороне от моря, самая тихая и незаметная - Амурская область с павильоном в виде Албазинского острога... и китайскими фонариками у крыльца:

Вообще, мне показалось странным, что основной бренд Приамурья именно казачий. В путеводителях символом Амурской давно области давно уже стала ракета, взлетающая с космодрома "Восточный".

В 2019-м году на выставке будут ещё два региона - Забайкальский край и Бурятия, переданные в Дальневосточный федеральный округ уже после моей поездки. В 2018-м же сюда не дожидаясь влез Кузбасс. Хотя по хорошему там и Якутия лишняя: с точки зрения физической географии Сибирь и Дальний Восток - это азиатские бассейны Северного Ледовитого и Тихого океанов соответственно. Но какая уж там физическая география?! Камчатка получает из федерального бюджета больше дотаций, чем Чечня с её "кадыровской данью", а Якутия по этому показателю и вовсе уступает только Дагестану. Забытость Дальнего Востока, оставленного на растерзание бандитам и китайцам - скорее отзвук 1990-х. В 2010-х годах ни одним из федеральных округов, ни Кавказом, ни Крымом центр не занимается так, как ДВФО.

Выше павильонов, дальше от моря, располагалось хозяйство "Доброфлота" - хозяина плавбазы "Всеволод Сибирцев", с которой на берег везут консервы под шильдиком "сделано в море". Всё это я показывал в посте о дальневосточной кухне. Здесь мы пообедали морепродуктами за вполне вменяемые деньги, и если в ухе палтус оказался вперемешку с треской, то креветкой-ботаном я остался доволен:

Рядом со сцены играл концерт. Девушки пели красиво, аппаратура давала мощный звук, а в словах, музыке, костюмах и танцах переплетались Древняя Русь, сибирское шаманство и электронные ритмы наших дней. Это Дальний Восток - Россия, свободная от евроцентризма.

Помимо включения Якутии и Бурятии ДВФО с момента моей поездки претерпел и ещё одно изменение: окружной центр из Хабаровска переехал во Владивосток. Злые языки говорят, что это была месть Москвы обоим регионам за проваленные выборы: Хабаровск лишится многих финансовых потоков, а Владивосток с их помощью захлебнётся в пробках. Мне это решение тоже кажется неверным. По мне так центр ДВФО пусть остаётся в Хабаровске, центром Приморья лучше бы смотрелся стоящий в узле его дорог Уссурийск, а вот Владивосток в составе полуострова Муравьёва-Амурского и архипелага Императрицы Евгении лучше было бы выделить в город федерального значения, как Петербург или Севастополь.

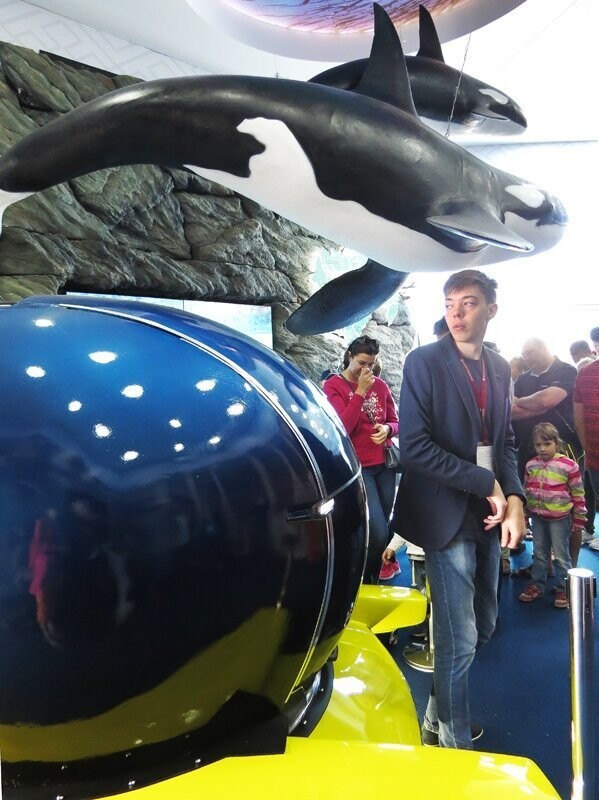

Между тем, преображение Города Нашенского и острова Русского на саммите АТЭС-2012 не кончилось. В следующей части посетим Океанариум, к которому мне сложно подобрать эпитеты кроме "крутой" или "крутейший".

Автор VARANDEJ

Между тем, преображение Города Нашенского и острова Русского на саммите АТЭС-2012 не кончилось. В следующей части посетим Океанариум, к которому мне сложно подобрать эпитеты кроме "крутой" или "крутейший".

Автор VARANDEJ

Ссылки по теме:

- Отель-караоке и отель-поезд: 14 самых необычных вариантов размещения в Японии

- 10 мистических пророчеств Распутина, его жизнь и тайны

- Обычные вещи окружающего мира в объективе неординарных людей

- Учительница русского языка разнесла знаменитых блогеров за речевые ошибки

- Как люди во всем мире встретили Новый год

реклама

https://primamedia.ru/news/522062/https://primamedia.ru/news/522062/

Юра Науменко. - За Холуай!

На вершине горы Поспелова, которая имеет высоту 150 метров, расположился знаменитый форт Поспелова или форт князя Дмитрия Донского. Это укрепление является южным рубежом знаменитой Владивостокской крепости. Автор комплекса - русский инженер П.А.Гнучев. Ранее, до 1903 года форт называли Временным укреплением №4, далее переименовали в современное название. Находится он на полуострове Саперный и считается памятником архитектуры, достопримечательностью мирового масштаба. Во времена Советского Союза форт Поспелова использовали в качества артиллерийских складов и боезапасов Школы Оружия КТОФ.

Это укрепление является образцом русской фортификации. В стенах форта можно увидеть вмурованные в амбразуру кофра 9ти фунтовые пушки и два пулемета, которые обстреливали напольные рвы, а из бетонного капонира – горжевые, служившим мостиком через рвы, при этом обеспечивая солдатам максимальное перемещение в разные точки форта Поспелова. Подземный коридор снабжен световыми люками, при этом потерна соединена с кофрой внутренним двориком. Выход же из потерны служил укрытием для тяжелых выкатных пушек. На сегодняшний день световые люки закрыты крышками. В бетонном массиве казармы подразумевалось постоянное проживание солдат. Фасад форта отделан массивными карнизами, на котором имеется священная икона.

Близ моста на остров Русских расположена Новосильцевская батарея, которая сразу же обращает на себя внимание.

В 1898 году началась работы по строительству батареи, и окончились в 1902. Почти 180 тыс. руб. израсходовали на возведение этого объекта. Состав батареи достаточно масштабен и включает 6 шестидюймовых и 2 57мм пушек.

В настоящее время работы по реставрации объекта полностью завершены: откопали грунт, скосили лишнюю растительность, установили полноразмерные копии артиллерийский орудий. Было восстановлено в первоначальном виде: конструкции из бетона, двери казематов, поручни, дальномерный павильон, броневой купол. Уникальные экскурсионные программы проходят здесь. На восстановление объекта было потрачено более 20 млн. руб.

Уникальные экскурсионные программы проходят здесь.

С объекта отлично просматривается мост и открывается удивительный вид на мост, канал и сам остров Русский.

Несмотря на то, что батарея расположена возле моста и прекрасно с него видна, нет ни каких спусков с него.

Автор проекта береговой батареи "Великокняжеская" № 369 на острове Русский - военный инженер Ф.Д. Шабанов. Возводилось сооружение в течении четырех лет и в 1913 году было полностью построено. Расположилась батарея между мысами Ахлестышева и Вятлина. В непосредственной близости от достопримечательности находятся бывший городок ПВО и КП батареи № 902.

Батарея, согласно разработанному проекту, была рассчитана на четыре десятидюймовых пушки образца 1895 года. Стоит отметить, что на строительство береговых батарей Российское правительство выделило огромную часть запасов золота страны.

Свое название военная батарея получила в честь командующего артиллерийским полком Великого Князя Сергея Михайловича. Именно его полк на протяжении четырех лет вел строительство "Великокняжеской" батареи. Толщина сооружения в некоторых местах достигала 3,5 метров. А этот фактор очень сильно охлаждал пыл японских войск.

В советские времена Великокняжеская батарея и ее окрестности была своеобразным щитом на всех подходах к прикрываемым объектам. Здесь были размещены стартовые позиции войск ПВО.