2731

55

Оставив позади шлюзы Цимлянского гидроузла, судно попадает в коренное русло Дона, неширокой извилистой реки с достаточно мощным течением.

Первая часть

Природа здесь восхитительная - кругом степи, иногда правый берег вздымается кручей над водным потоком, а по берегам сменяют друг друга хутора и казацкие станицы, утопающие в зелени тополей. Ну как тут не вспомнить Шолохова! Для обеспечения на Нижнем Дону глубин, достаточных для прохождения крупных судов типа "река море", построены три низконапорных гидроузла - Николаевский (1974), Константиновский (1982) и Кочетовский (построен в 1920, реконструирован в 1969 и 2008). Сейчас строится четвёртый низконапорный гидроузел - Багаевский (2018-2020).

Танкер смешанного плавания "Чингиз Мустафаев" показался из-за поворота извилистой реки.

×

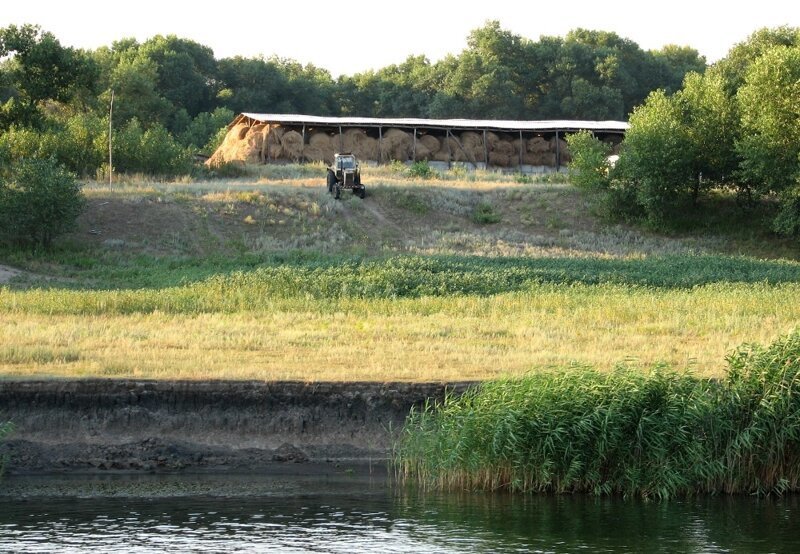

Заготовка сена в одной из донских станиц.

Донская природа.

Дети - цветы жизни! :))

Крутой правый берег Дона в районе станицы Николаевская.

Николаевский гидроузел (1974) - первый из трёх низконапорных гидроузлов на Нижнем Дону при движении вниз по реке. Эти низконапорные гидроузлы обеспечивают гарантированные для судоходства глубины на Нижнем Дону от Цимлянской ГЭС до Ростова-на-Дону.

Плотина Николаевского гидроузла.

Вода в Доне имеет ярко выраженный зеленоватый оттенок.

И снова крутой правый берег Дона.

Константиновский гидроузел (1982).

Справа оставляем устье Северского Донца, крупнейшего притока Дона – широкой реки, судоходной на значительном протяжении.

Северский Донец берёт начало в Белгородской области, затем протекает по территории Харьковской, Донецкой и Луганской областей Украины, а в низовьях (последние 220 километров реки от Каменска-Шахтинского до устья) - по Ростовской области. От Каменска-Шахтинского начинается судоходный участок реки. В 1911-1914 годах на Северском Донце было построено шесть низконапорных гидроузлов со шлюзами, а седьмая плотина (Кочетовский гидроузел) была сооружена на Дону непосредственно ниже впадения Северского Донца для обеспечения необходимого подпора воды в его низовьях.

Северо-Донецкая шлюзованная система - последняя крупная водная система Российской Империи. Она предназначалась для вывоза каменного угля Донбасса водным путём в регионы Азово-Черноморского бассейна - сеть железных дорог в то время была ещё недостаточно развита и водный путь был основным. По проекту предполагалось выполнить шлюзование Северского Донца практически на всём его протяжении и создать сквозной водный путь от Дона до Луганска, Харькова и Белгорода, доступный для судов длиной 90 м, шириной 17 м и осадкой до 1,7 м. Работы разделили на три этапа - первый этап (6 гидроузлов на участке от Дона до Каменска-Шахтинска в районе нынешней границы с Украиной) были построены в 1911 - 1914 годах, на втором этапе предполагалось шлюзование Северского Донца до Лисичанска (Луганская область), на третьем - до Изюма (Харьковская область). Но эти проекты так и остались нереализованными: сначала помешали Первая мировая война и революция, а затем водный путь на Донбасс стал уже ненужным - были построены новые железные дороги, по которым и пошли основные грузопотоки.

Нынешняя Северо-Донецкая система (6 гидроузлов в Ростовской области) использовалась для вывоза каменного угля Донбасса до 1972 года, после чего с развитием сети железных дорог перевозки угля практически полностью сосредоточились на железнодорожном транспорте. В настоящее время Северо-Донецкая шлюзованная система используется для местного судоходства (в основном строительные грузы) - причём из шести шлюзов регулярно работают лишь первые два, Апаринский и Нижнежуравский. Шлюзование через остальные четыре гидроузла выше по реке осуществляется только по предварительным заявкам.

Следуя вниз по Дону, минуем устье Северского Донца.

Северо-Донецкая шлюзованная система - последняя крупная водная система Российской Империи. Она предназначалась для вывоза каменного угля Донбасса водным путём в регионы Азово-Черноморского бассейна - сеть железных дорог в то время была ещё недостаточно развита и водный путь был основным. По проекту предполагалось выполнить шлюзование Северского Донца практически на всём его протяжении и создать сквозной водный путь от Дона до Луганска, Харькова и Белгорода, доступный для судов длиной 90 м, шириной 17 м и осадкой до 1,7 м. Работы разделили на три этапа - первый этап (6 гидроузлов на участке от Дона до Каменска-Шахтинска в районе нынешней границы с Украиной) были построены в 1911 - 1914 годах, на втором этапе предполагалось шлюзование Северского Донца до Лисичанска (Луганская область), на третьем - до Изюма (Харьковская область). Но эти проекты так и остались нереализованными: сначала помешали Первая мировая война и революция, а затем водный путь на Донбасс стал уже ненужным - были построены новые железные дороги, по которым и пошли основные грузопотоки.

Нынешняя Северо-Донецкая система (6 гидроузлов в Ростовской области) использовалась для вывоза каменного угля Донбасса до 1972 года, после чего с развитием сети железных дорог перевозки угля практически полностью сосредоточились на железнодорожном транспорте. В настоящее время Северо-Донецкая шлюзованная система используется для местного судоходства (в основном строительные грузы) - причём из шести шлюзов регулярно работают лишь первые два, Апаринский и Нижнежуравский. Шлюзование через остальные четыре гидроузла выше по реке осуществляется только по предварительным заявкам.

Следуя вниз по Дону, минуем устье Северского Донца.

Рассвет на Дону.

Кочетовский гидроузел был открыт в 1920 году и реконструировался в 1969 году. В 2008 году параллельно существующей была открыта вторая камера шлюза, больших габаритов. На данном фото 2006 года она ещё строится.

Здесь очень красиво! Извилистая река, шикарная южная природа, на берегах поют птицы, со степи доносится запах каких-то цветов.

Станица Старочеркасская - один из центров донского казачества. О ней я как-нибудь напишу отдельно.

В районе Аксая на правый берег Дона выходит железная дорога.

Вскоре на крутом правом берегу начинаются жилые кварталы Ростова-на-Дону и его города-спутника Аксая. Берега Дона соединяют несколько мостов - три автодорожных (Аксайский, Ворошиловский и Темерницкий ("Сиверса")), два железнодорожных (в районе Зелёного острова и "Главный" разводной железнодорожный) и один совмещённый - Западный (Гниловский). Главный железнодорожный мост Ростова - двухпутный, разводной, вертикально-подъёмной конструкции. Проводка караванов судов по Дону осуществляется в разводку моста, в специальные "окна". В центре Ростова, между Ворошиловским и Темерницким мостами, расположены городская набережная и пассажирские причалы Ростова.

Аксайский мост.

Аксайский мост.

Крупный четырёхпалубный круизный теплоход в районе Аксайского моста.

Железнодорожный мост в районе Зелёного острова.

Ростов-на-Дону. Речной вокзал, центральная набережная, разводной железнодорожный мост. Это фото 2007 года - Темерницкий мост ("Сиверса") ещё не построен.

Терминалы Ростовского порта - взгляд в сторону Аксая. Порт Ростова-на-Дону считается морским и работает круглогодично.

Двухпутный разводной железнодорожный мост. Первый мост появился здесь ещё в 1873 году, затем перестраивался в 1912-1917, несколько раз подрывался и разрушался во время Великой Отечественной войны. Нынешний разводной двухпутный мост был построен сразу после войны, в 1949-1952 годах.

Пассажирские причалы Ростова-на-Дону и Ворошиловский мост - фото 2006 года. Ворошиловский мост был открыт в 1965 году и является одним из узнаваемых символов Ростова. Он был полностью перестроен в 2014 - 2017 годах - с заменой опор и пролетных строений, но сохранением архитектурного облика. При этом центральный судоходный пролёт был увеличен со 132 до 156 метров.

Ворошиловский мост на завершающем этапе реконструкцуии - фото 2017 года. На противоположном берегу видны очертания нового футбольного стадиона.

Разводной железнодорожный мост.

Темерницкий автодорожный мост (открыт в 2010 году) и железнодорожный мост в разведённом состоянии.

Разводка ростовского железнодорожного моста осуществаляется в специальные "окна" несколько раз в сутки - в это время по Дону следуют караваны крупных судов типа "река-море".

Круизное судно у пассажирских причалов Ростова-на-Дону.

Ниже Ростова Дон впадает в Азовское море, образуя обширную дельту. Дальнейший водный путь проходит через мелководное Азовское море и Керченский пролив - заключительные "морские ворота" на нашем пути. Как шутят жители Ростова-на-Дону, Керченский пролив - это на самом деле тоже их любимый Дон. И между прочим, в этой шутке значительная доля правды - по одной из версий учёных, в древности Азовского моря не существовало, а Дон впадал непосредственно в Чёрное море в месте нынешнего Керченского пролива. Но около 5600 года до н.э. в результате землетрясений и различных тектонических процессов низовья древнего Дона и окружающие их низменые участки суши были затоплены морской водой - устье Дона сместилось на современное место, а плоская котловина его бывших низовий превратилась в Азовское море - самое мелкое (средняя глубина около 7 метров) и отдалённое от океана море в мире. Помимо того, что Азовское море - самое мелкое и "континентальное", оно ещё и одно из самых пресных в мире - из-за его мелководности, изолированности, слабого водообмена с Чёрным морем и обильного притока речных вод (составляющих до 12% объёма его воды), солёность Азовского моря почти в три раза меньше средней солёности океана.

Очень интересно смотрится граница Азовского и Чёрного морей в ветреную погоду с борта самолёта, летящего в Крым над Керченским проливом. Азовская вода - мутная, из-за мелководности буро-зеленовато-взбаламученная, с высоты хорошо видны короткие крутые волны, характерные для мелководий. Но сразу за Керченским проливом с резким увеличением глубины в сторону Чёрного моря вода становится прозрачной, волна - более длинной, а цвет воды из мутно-бурого становится истинно морским - насыщенно синим. В заключение - предлагаю виртуально "переплыть" Азовское море и побывать на берегах Керченского пролива, по одной из версий, древнего устья Дона, но в любом случае - важных морских воротах региона, соединяющих "континентальное" и наполовину "речное" Азовское море с Черноморскими просторами.

Основной судоходный фарватер в Керченском проливе проходит по Керчь-Еникальскому каналу. Название это произошло от крепости Ени-Кале, расположенной на берегу пролива недалеко от Керчи.

Очень интересно смотрится граница Азовского и Чёрного морей в ветреную погоду с борта самолёта, летящего в Крым над Керченским проливом. Азовская вода - мутная, из-за мелководности буро-зеленовато-взбаламученная, с высоты хорошо видны короткие крутые волны, характерные для мелководий. Но сразу за Керченским проливом с резким увеличением глубины в сторону Чёрного моря вода становится прозрачной, волна - более длинной, а цвет воды из мутно-бурого становится истинно морским - насыщенно синим. В заключение - предлагаю виртуально "переплыть" Азовское море и побывать на берегах Керченского пролива, по одной из версий, древнего устья Дона, но в любом случае - важных морских воротах региона, соединяющих "континентальное" и наполовину "речное" Азовское море с Черноморскими просторами.

Основной судоходный фарватер в Керченском проливе проходит по Керчь-Еникальскому каналу. Название это произошло от крепости Ени-Кале, расположенной на берегу пролива недалеко от Керчи.

Танкер смешанного плавания типа "река-море" в Керченском проливе.

Азовское море достаточно мелководно (в среднем порядка 7 метров) и доступно не для всех типов морских судов. Значительную часть флота акватории Азовского моря составляют суда смешанного плавания, работающие также на Дону, ВДСК и Волге - по визуальным наблюдениям это более 90-95% флота. Иногда проходят через Керченский пролив и чисто морские суда - в том числе и достаточно крупные, но с ограничениями по осадке. Сегодня гарантированная глубина Керчь-Еникальского канала - 8,3 метров. На выходе из Керченского пролива, в Чёрном море, находится крупный перевалочный рейд, где нефтепродукты и другие грузы с судов смешанного плавания перегружаются на более крупные морские суда.

Порт Крым, выход из Керченского пролива в Азовское море.

Порт Крым, выход из Керченского пролива в Азовское море.

В районе Керченской паромной переправы - фото 2015 года. Сегодня большая часть транспортых потоков идёт уже через мост.

Арка Керченского моста, установленная на опоры центрального пролёта. Фото 2017 года.

Караваны судов смешанного плавания типа "река-море" в Керчь-Еникальском канале.

Небольшое чисто морское судно, направляющееся в Азовское море.

Рассвет в Керченском проливе.

Панорама Керченского моста с мыса Ак-Бурун, территории музея-заповедника "Крепость Керчь". Фото 2018 года.

За Керченским проливом начинаются просторы Чёрного моря. А наше виртуальное путешествие на этом закончено. :)

Автор URITSK

Автор URITSK

Ссылки по теме:

- 23 причины срочно отправиться в Камбоджу

- Почему люди не улыбались на старых фотографиях?

- Теперь вы точно захотите в Японию: 20 занимательных фактов о стране восходящего солнца

- 25 причин, почему стоит посетить Испанию

- Женщины в России умирают в три раза реже, чем мужчины

реклама