1444

16

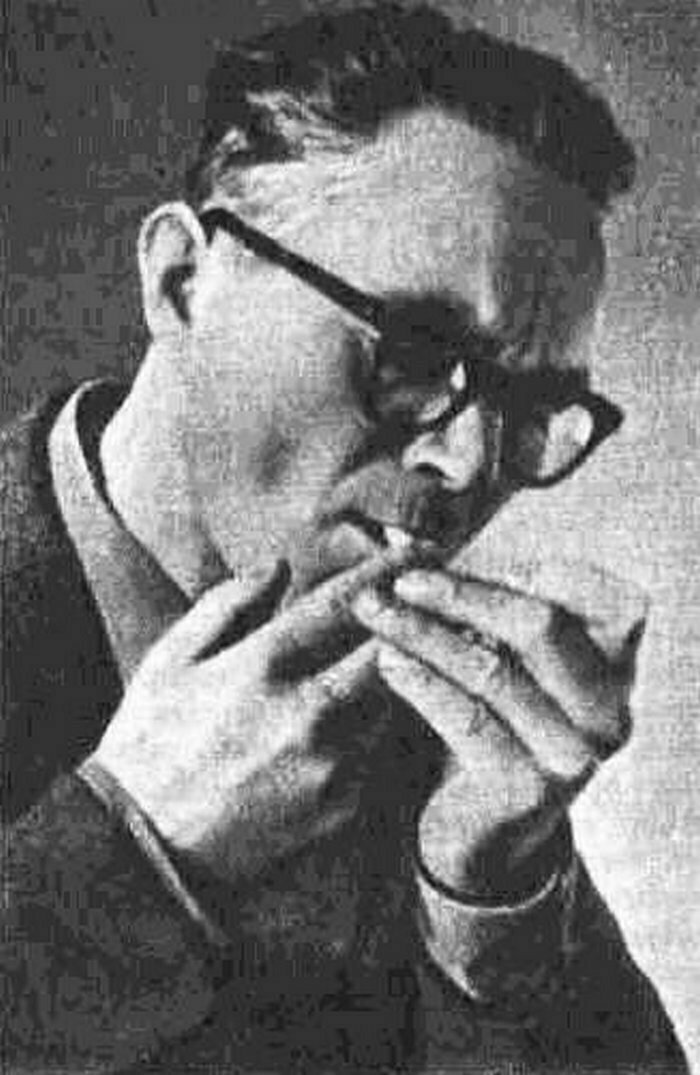

Анатолий Днепров — псевдоним Анатолия Петровича Мицкевича — русского писателя-фантаста, журналиста, одного из ведущих и оригинальных авторов «третьей волны» советской научной фантастики 1960-х гг., профессионального разведчика.

Родился Анатолий Петрович (17-?)18 ноября 1919 года в Екатеринославе (с 1926 по 2016 год —Днепропетровск, откуда и «пришёл» его псевдоним), в семье Петра Казимировича и Евдокии Ефимовны Мицкевичей. Отец его был учёным-физиком, в дальнейшем – профессором Днепропетровского инженерно-строительного института (ДИСИ, ныне Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры – ПГАСиА), мать – портнихой. Родители разошлись, когда Анатолий был ещё подростком.

В 1941 году окончил физический факультет МГУ. В первые же дни войны добровольцем ушёл в армию. С августа по ноябрь 1941 года служил в 15-м запасном артиллерийском полку в Коломне, затем 4 месяца – в Орской (Оренбургская обл.) спецшколе на курсах иностранных языков (если честно, впервые услышал, что у нас здесь была такая контора!). Февраль 1942 – июль 1943 гг. учился в Военном институте иностранных языков Красной армии (ВИИЯ КА, ныне Военный университет Министерства обороны РФ – ВУМО), дислоцировавшийся тогда в Ставрополе-на-Волге (Ставрополь-Волжский, с 1964 г. – Тольятти). Там, во время учёбы, он познакомился со своей будущей женой – Маргаритой Шумиловой.

В 1941 году окончил физический факультет МГУ. В первые же дни войны добровольцем ушёл в армию. С августа по ноябрь 1941 года служил в 15-м запасном артиллерийском полку в Коломне, затем 4 месяца – в Орской (Оренбургская обл.) спецшколе на курсах иностранных языков (если честно, впервые услышал, что у нас здесь была такая контора!). Февраль 1942 – июль 1943 гг. учился в Военном институте иностранных языков Красной армии (ВИИЯ КА, ныне Военный университет Министерства обороны РФ – ВУМО), дислоцировавшийся тогда в Ставрополе-на-Волге (Ставрополь-Волжский, с 1964 г. – Тольятти). Там, во время учёбы, он познакомился со своей будущей женой – Маргаритой Шумиловой.

×

В августе 1943 году Анатолий был отозван из института в Главное разведуправление – ГРУ Генштаба Красной Армии. С ноября 1943 по июнь 1944 гг. выполнял задания ГРУ – служил шифровальщиком в штабе генерала-фельдмаршала Эрвина Роммеля в Северной Африке, потом – с августа по декабрь 1944 года – в Италии (где при высадке был ранен, лежал в госпитале), с января по март 1945 года – в Англии, а с апреля по июнь 1945 года – в Германии.

Благодаря блестящему знанию английского, в качестве военного переводчика участвовал в церемонии подписания в Карлсхорсте капитуляции гитлеровской Германии, являясь референтом-переводчиком маршала Г.К. Жукова. С июня по сентябрь 1945 года служил в Китае, где в качестве помощника маршала А.М. Василевского 20 августа 1945 года участвовал в подписании капитуляции уже и Квантунской армии.

Благодаря блестящему знанию английского, в качестве военного переводчика участвовал в церемонии подписания в Карлсхорсте капитуляции гитлеровской Германии, являясь референтом-переводчиком маршала Г.К. Жукова. С июня по сентябрь 1945 года служил в Китае, где в качестве помощника маршала А.М. Василевского 20 августа 1945 года участвовал в подписании капитуляции уже и Квантунской армии.

Хотя, в своих воспоминаниях писательница, редактор и критик Н. М. Беркова, которой Днепров «дал путёвку в жизнь» (после того, как её «забраковал» А.Н. Стругацкий), озвучивала несколько другую версию: «По словам самого Толи, он был не «своим среди чужих», а «своим среди своих» – его заслали не в германскую армию, а в американскую, не к Роммелю, а к Эйзенхауэру. И его появление на Нюрнбергском процессе в мундире советского офицера поразило не наших супостатов, а наших союзников. Это вовсе не означало, что эта служба была менее опасна и трудна. Успешное выполнение заданий вполне могло привести в дальнейшем к использованию разведчика на территории Америки и невозможности возвращения на родину. В случае же провала собственное начальство вполне могло отречься от «засланца», а союзническое надолго засадить за решётку. Разумеется, я отдаю себе отчёт в том, что всё, рассказанное Анатолием Петровичем, вполне могло быть очередной писательской придумкой, обкаткой на слушателях очередного литературного замысла (тем более, после пары бокалов вина). Как, впрочем, придуманными могут быть и, не подтверждаемые никакими документальными ссылками, интернетные сведения о его службе в штабе Роммеля. Но если выбирать между двумя этими версиями, то «американская» представляется мне предпочтительной. На месте руководителей ГРУ, я вряд ли стала бы разбрасываться выпускниками физфака МГУ для рядовой работы в стане тогдашнего противника, а приберегла их для завтрашнего, как раз в те годы освоившего радиолокацию и быстро продвигавшегося к созданию ядерного оружия».

После окончания войны Днепров остаётся жить в Москве, где начинает заниматься научной деятельностью — служил референтом отдела Главного управления Генштаба, печатал статьи в «Военном вестнике». С 1949 года служил начальником 2-го научно-исследовательского отдела в/ч 64483 (НИИ-17/МНИИП, ныне Концерн радиостроения «Вега» — головное предприятие компании «Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех», специализирующееся на разработке и производстве радиоэлектронных изделий и систем военного и гражданского назначения), опубликовал 19 исследований и 3 монографий, в 1952 году стал кандидатом физико-математических наук.

В начале 1960-х гг. в газете «Комсомольская правда» появилась статья о сенсационном открытии, связанном с действием полупроводников, где говорилось, что КПД прибора, представленного в статье А. Мицкевичем, было больше единицы. Статью в пух и прах раскритиковали, и вскоре после этой неудачи Анатолий Петрович из НИИ ушёл.

После смерти И. Сталина он несколько раз направлял рапорты на увольнение, которое наконец получил в июне 1956 году. Закончил службу в звании полковника.

В 1956-1959 гг. Днепров был старшим научным сотрудником и секретарём партбюро Института металлургии (ныне Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова – ИМЕТ РАН). В 1960 году год проработал главным специалистом в Госэкономсовете Совета министров СССР.

Такая биография не могла не отразиться на дальнейшем творчестве писателя. Ещё в 1946-47 гг., на основе своих командировок, он написал повесть «По ту сторону войны», которая, однако, была опубликована только лишь в 2017 году.

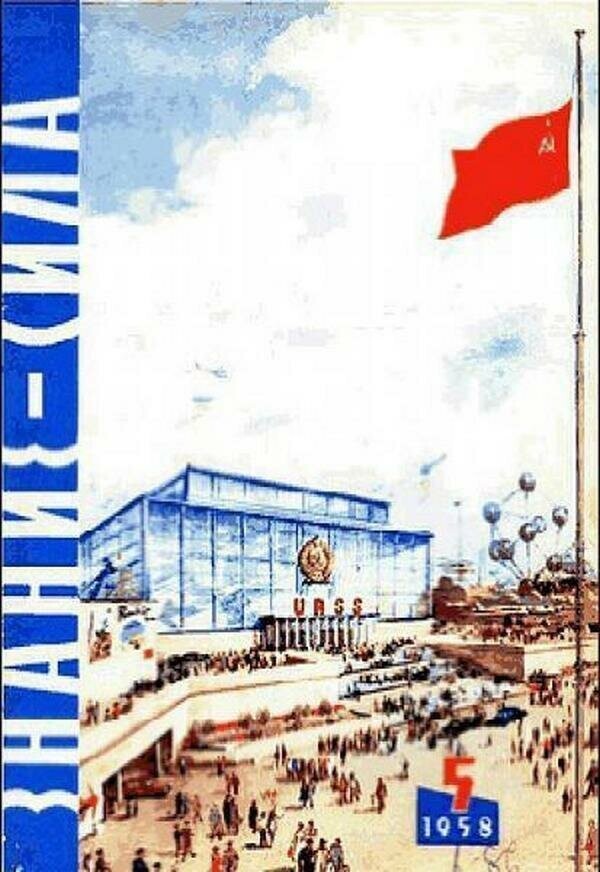

Свой первый НФ-рассказ Днепров опубликовал поздно, почти в 40 лет («Кораблекрушение», опубликован в майском номере за 1958 год журнала «Знание – сила»). Вскоре появляется небольшая повесть «Суэма» (1958) – одно из первых произведений о разумных роботах в советской фантастике. Именно Анатолий Петрович в ряде своих произведений одним из первых в советской НФ представил читателю весь спектр технических и социальных проблем, которые принесла в мир кибернетика и интеллектроника.

В начале 1960-х гг. в газете «Комсомольская правда» появилась статья о сенсационном открытии, связанном с действием полупроводников, где говорилось, что КПД прибора, представленного в статье А. Мицкевичем, было больше единицы. Статью в пух и прах раскритиковали, и вскоре после этой неудачи Анатолий Петрович из НИИ ушёл.

После смерти И. Сталина он несколько раз направлял рапорты на увольнение, которое наконец получил в июне 1956 году. Закончил службу в звании полковника.

В 1956-1959 гг. Днепров был старшим научным сотрудником и секретарём партбюро Института металлургии (ныне Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова – ИМЕТ РАН). В 1960 году год проработал главным специалистом в Госэкономсовете Совета министров СССР.

Такая биография не могла не отразиться на дальнейшем творчестве писателя. Ещё в 1946-47 гг., на основе своих командировок, он написал повесть «По ту сторону войны», которая, однако, была опубликована только лишь в 2017 году.

Свой первый НФ-рассказ Днепров опубликовал поздно, почти в 40 лет («Кораблекрушение», опубликован в майском номере за 1958 год журнала «Знание – сила»). Вскоре появляется небольшая повесть «Суэма» (1958) – одно из первых произведений о разумных роботах в советской фантастике. Именно Анатолий Петрович в ряде своих произведений одним из первых в советской НФ представил читателю весь спектр технических и социальных проблем, которые принесла в мир кибернетика и интеллектроника.

В своем рассказе «Крабы идут по острову» Днепров применил законы дарвиновской эволюции к саморазмножающимся автоматам Фон Неймана. В 1960 году эти ранние произведения войдут в первую книгу писателя — сборник НФ повестей и рассказов «Уравнение Максвелла», который сразу поставил его в ряд ведущих советских писателей-фантастов. Название сборника идёт от одноимённой повести, в которой мозг человека против его воли используется в качестве компьютера.

В произведениях Анатолия Петровича всегда присутствовала антивоенная тематика, тема ответственности учёного за свои открытия. В центр повествования он всегда помещал некое удивительное изобретение, вокруг которого развиваются, как сейчас говорят, “драйв” и “экшн”.

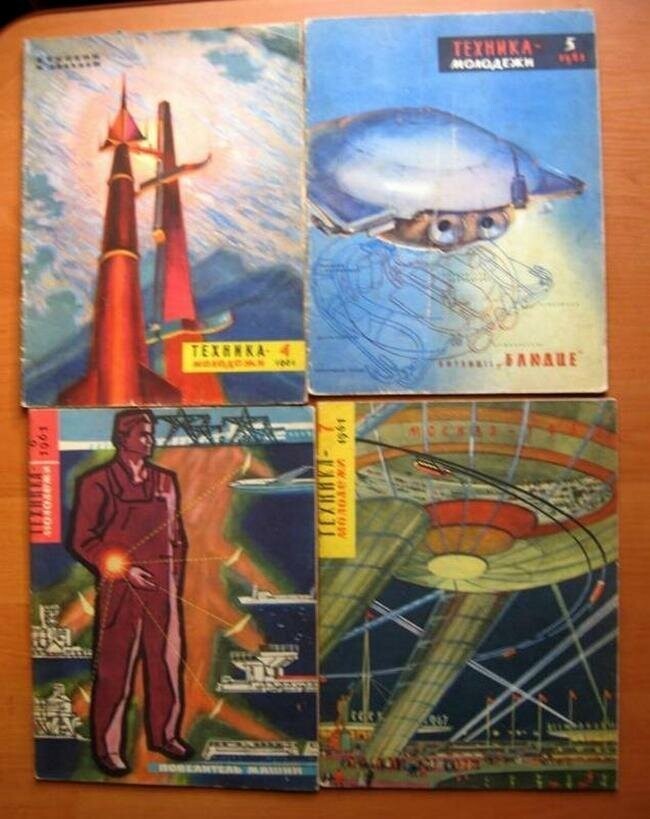

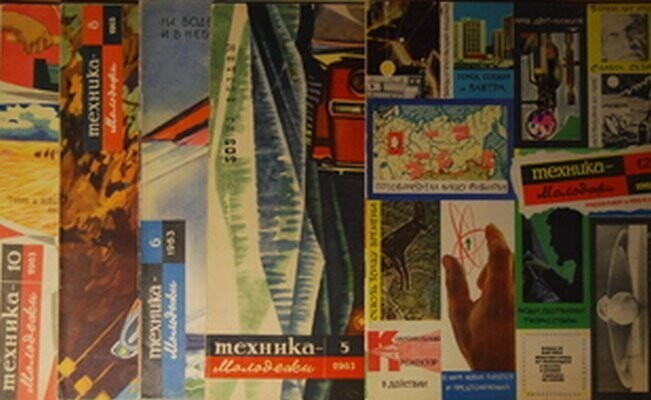

В начале 1960-х гг. Днепров уходит из науки – в редакцию журнала «Техника-молодёжи», где в 1961-64 гг. работал научным редактором и научным обозревателем, заведующим редакцией НФ, был членом редколлегии журнала. Затем работал в журналах «Искатель» и «Наш современник». Там же публиковал и свои рассказы и статьи. Друзья-коллеги называли его «наш Миц», выражая уважение к его таланту, доверие к его эрудиции, дань его чувству товарищества.

В произведениях Анатолия Петровича всегда присутствовала антивоенная тематика, тема ответственности учёного за свои открытия. В центр повествования он всегда помещал некое удивительное изобретение, вокруг которого развиваются, как сейчас говорят, “драйв” и “экшн”.

В начале 1960-х гг. Днепров уходит из науки – в редакцию журнала «Техника-молодёжи», где в 1961-64 гг. работал научным редактором и научным обозревателем, заведующим редакцией НФ, был членом редколлегии журнала. Затем работал в журналах «Искатель» и «Наш современник». Там же публиковал и свои рассказы и статьи. Друзья-коллеги называли его «наш Миц», выражая уважение к его таланту, доверие к его эрудиции, дань его чувству товарищества.

Днепров дважды получал рекомендации в Союз писателей СССР (в 1962 года от И. Ефремова и в 1969 году от И. Ефремова, В. Дмитревского и Е. Брандиса), но так и не был принят. Может, потому, что, по словам некоторых современников, за ним закрепилась слава грубияна и забияки. Он был человеком прямым, независимым, потому для многих и нелицеприятным, всегда говорил то, что думал, особо непримиримо относился к чиновникам от литературы.

По словам же внучки писателя, в начале 1960-х гг. он начал крепко выпивать, а с середины 1960-х гг. уже мешал алкоголь с транквилизаторами: «Скандалы выплёскивались за пределы дома и становились публичными. Высказывался с шокирующей, провокационной откровенностью. Ехидничал по поводу глупости окружающих, пугал коллег высокими знакомствами».

Так ли это было на самом деле, не знаю, да и Бог ей судья. Тем более, что в это время внимание автора переключается на молекулярную биологию и проблемы манипулирования психобиологическими функциями человека (могло ли это прийти в голову неадекватному писателю?).

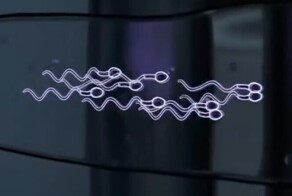

Этому посвящена одна из лучших повестей Днепрова — “Глиняный бог” (1963), в которой рассказывается о замене атома углерода в основе химической структуры живого организма на кремний. На секретном полигоне в Сахаре создается новая раса суперсолдат — кремнийорганические киборги.

По словам же внучки писателя, в начале 1960-х гг. он начал крепко выпивать, а с середины 1960-х гг. уже мешал алкоголь с транквилизаторами: «Скандалы выплёскивались за пределы дома и становились публичными. Высказывался с шокирующей, провокационной откровенностью. Ехидничал по поводу глупости окружающих, пугал коллег высокими знакомствами».

Так ли это было на самом деле, не знаю, да и Бог ей судья. Тем более, что в это время внимание автора переключается на молекулярную биологию и проблемы манипулирования психобиологическими функциями человека (могло ли это прийти в голову неадекватному писателю?).

Этому посвящена одна из лучших повестей Днепрова — “Глиняный бог” (1963), в которой рассказывается о замене атома углерода в основе химической структуры живого организма на кремний. На секретном полигоне в Сахаре создается новая раса суперсолдат — кремнийорганические киборги.

В подобном ключе написаны и рассказы «Пятое состояние» (1961), где ученые пытаются создать живую клетку; “Ферма “Станлю” (1964) и “Трагедия на улице Парадиз” (1961), где практически впервые в отечественной фантастике встречается описание клонов.

Развивая тему инженерной биологии, Днепров вплотную подходит к следующей проблеме — возможности целенаправленного вмешательства в сферу эмоций и сознания.

Его подходы к материалу весьма разнообразны. Так из рассказов “Банка без наклейки” (1964), “Голова напрокат” (1965), “Человек для архива” (1967), “Пророки” (1970) можно узнать о “нейтринной теории мышления, и химической природе памяти, об электронной природе нервного импульса”. Небольшой рассказ «Формула бессмертия» (1962) представляет собой веер оригинальных (для того времени) НФ-идей и гипотез: полная запись человеческой личности (для последующего воспроизведения и передачи её на другую планету), получение детей в искусственной аппаратуре, изменение «программы развития» человека, записанной в ДНК с целью устранения проблем старости и смерти.

Развивая тему инженерной биологии, Днепров вплотную подходит к следующей проблеме — возможности целенаправленного вмешательства в сферу эмоций и сознания.

Его подходы к материалу весьма разнообразны. Так из рассказов “Банка без наклейки” (1964), “Голова напрокат” (1965), “Человек для архива” (1967), “Пророки” (1970) можно узнать о “нейтринной теории мышления, и химической природе памяти, об электронной природе нервного импульса”. Небольшой рассказ «Формула бессмертия» (1962) представляет собой веер оригинальных (для того времени) НФ-идей и гипотез: полная запись человеческой личности (для последующего воспроизведения и передачи её на другую планету), получение детей в искусственной аппаратуре, изменение «программы развития» человека, записанной в ДНК с целью устранения проблем старости и смерти.

Были Днепрову не чужды памфлеты (“Мир, в котором я исчез“, 1961) и юмористические рассказы (“Конец «Рыжей хризантемы», 1963; “Интервью с регулировщиком уличного движения“, 1964). Механическая «героиня» юмористической новеллы «Суэма», вообразив себя женщиной, требует от изобретателя-мужчины соответствующего к себе уважения и со скальпелем в руках собирается «выяснить», как устроен мозг её создателя.

В 1967-68 гг. Днепров год проработал начальником отдела информации Всесоюзного научно-исследовательского института классификации и кодирования технической информации (ВНИИКИ Госстандарта СССР), пытался работать (правда, неудачно) и в недавно созданном (1964) НИИ интроскопии (НИИИН – один из мировых лидеров в области разработки средств неразрушающего контроля и технической диагностики), затем — в Институте мировой экономики и международных отношений АН СССР (ныне ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН).

В эти годы писатель всё больше стал интересоваться проблемами времени. Об этом свидетельствуют статья “Время течёт вперёд”, рассказы “Там, где кончается река” (1966) и “Смешной баобаб” (1970).

В эти годы писатель всё больше стал интересоваться проблемами времени. Об этом свидетельствуют статья “Время течёт вперёд”, рассказы “Там, где кончается река” (1966) и “Смешной баобаб” (1970).

В 1966 году Днепров развёлся со своей первой женой и женился на Л. Н. Арцыбашевой.

Писатель прожил трудную и сложную жизнь, в которой было немало драматического и трагического, и, как выразился гл. редактор «ТМ» В. Захарченко: «Днепров умер не принятым писательским обществом, и некому было даже достойно похоронить его».

Умер Анатолий Петрович Мицкевич 7 октября 1975 года на 56 году жизни от острой сердечной недостаточности.

Писатель был награждён орденом Отечественной войны II степени, военными медалями.

В 1962 году стал лауреатом 3-й премии Международного конкурса на лучший НФ-рассказ журнала «ТМ» за рассказ «Подвиг».

Писатель прожил трудную и сложную жизнь, в которой было немало драматического и трагического, и, как выразился гл. редактор «ТМ» В. Захарченко: «Днепров умер не принятым писательским обществом, и некому было даже достойно похоронить его».

Умер Анатолий Петрович Мицкевич 7 октября 1975 года на 56 году жизни от острой сердечной недостаточности.

Писатель был награждён орденом Отечественной войны II степени, военными медалями.

В 1962 году стал лауреатом 3-й премии Международного конкурса на лучший НФ-рассказ журнала «ТМ» за рассказ «Подвиг».

Времени подвластно всё, в том числе человеческая жизнь. Неподвластна ему лишь память потомков. Анатолия Днепрова, его НФ и научно-популярные произведения переведены на многие языки: английский, румынский, польский, чешский, немецкий, итальянский и др., их помнят и знают до сих пор как советские, так и иностранные читатели.

Библиография А. Днепрова:

Повести: «По ту сторону войны» (1947, опубликована 2017), «Суэма» (1958), «Уравнения Максвелла» (1960), «Полосатый Боб» (1961), «Пятое состояние» (1961), «Две минуты одиночества» (1962), «Глиняный бог» (1963), «Тускарора» (1963), «Голубое зарево» (1965), «Человек для архива» (1967), «Формула бессмертия» (1972) .

Рассказы: «Кораблекрушение» (1958), «Крабы идут по острову» (1958), «Диверсант с «Юпитера» (1959), «Машина «ЭС», модель №1» (1959), «На низкой частоте» (1959), «Электронный молот» (1960), «Игра» (1961), «Мир, в котором я исчез» (1961), «Пурпурная мумия» (1961), «Трагедия на улице Парадиз» (1961), «Фактор времени» (1961), «Эксперименты профессора Леонозова» (1961), «Импульс «Д» (1962), «Когда задают вопросы» (1962), «Лицом к стене» (1962), «Лунная соната» («Людвиг») (1962), «Подвиг» (1962), «Формула бессмертия» (1962), «Конец «Рыжей хризантемы» (1963), «Перпетуум мобиле» (1963), «Прямое доказательство» (1963), «Разговор с чужой тенью» (1963), «Послесловие к Уэллсу. Юморески» («Человек-невидимка», «Машина времени», «Борьба миров», «Первые люди на Луне», 1963), «Банка без наклейки» (1964), «Интервью с регулировщиком уличного движения» (1964), «Следы на паркете» (1964), «Случайный выстрел» (1964), «Ферма «Станлю» (1964), «Вдоль оси «Ф»…» (1965), «Голова напрокат» (1965), «Новое направление» (1965), «Летящие сквозь мгновенье» (1966), «Нападение с того света» (1966), «Последний рассказ о роботах» (1966), «Там, где кончается река» (1966), «Пророки» (1970), «Смешной баобаб» (1970), «Клоп на транзисторах» (1982), «200% свободы» (1992), «Белая ворона» (1992).

Повести: «По ту сторону войны» (1947, опубликована 2017), «Суэма» (1958), «Уравнения Максвелла» (1960), «Полосатый Боб» (1961), «Пятое состояние» (1961), «Две минуты одиночества» (1962), «Глиняный бог» (1963), «Тускарора» (1963), «Голубое зарево» (1965), «Человек для архива» (1967), «Формула бессмертия» (1972) .

Рассказы: «Кораблекрушение» (1958), «Крабы идут по острову» (1958), «Диверсант с «Юпитера» (1959), «Машина «ЭС», модель №1» (1959), «На низкой частоте» (1959), «Электронный молот» (1960), «Игра» (1961), «Мир, в котором я исчез» (1961), «Пурпурная мумия» (1961), «Трагедия на улице Парадиз» (1961), «Фактор времени» (1961), «Эксперименты профессора Леонозова» (1961), «Импульс «Д» (1962), «Когда задают вопросы» (1962), «Лицом к стене» (1962), «Лунная соната» («Людвиг») (1962), «Подвиг» (1962), «Формула бессмертия» (1962), «Конец «Рыжей хризантемы» (1963), «Перпетуум мобиле» (1963), «Прямое доказательство» (1963), «Разговор с чужой тенью» (1963), «Послесловие к Уэллсу. Юморески» («Человек-невидимка», «Машина времени», «Борьба миров», «Первые люди на Луне», 1963), «Банка без наклейки» (1964), «Интервью с регулировщиком уличного движения» (1964), «Следы на паркете» (1964), «Случайный выстрел» (1964), «Ферма «Станлю» (1964), «Вдоль оси «Ф»…» (1965), «Голова напрокат» (1965), «Новое направление» (1965), «Летящие сквозь мгновенье» (1966), «Нападение с того света» (1966), «Последний рассказ о роботах» (1966), «Там, где кончается река» (1966), «Пророки» (1970), «Смешной баобаб» (1970), «Клоп на транзисторах» (1982), «200% свободы» (1992), «Белая ворона» (1992).

Публицистика: «Заметки о советской технике» (очерк, «Знание – сила», 1959 №11, под именем А. Мицкевич), «Электролюминисценция» («Техника – молодёжи», 1961 №2, А. Мицкевич), «Гробы во вселенной (Научно-фантастические рассказы американских писателей)» («Молодой коммунист», 1961 №3), «Научная фантастика для исследования будущего» («М. к.», 1961 №8), «Цифры вместо интуиции» (очерк, «ЗС», 1961 №10, А. Мицкевич), «Через 30-50 лет (Взгляд писателя фантаста в завтра)» («ТМ», 1961 №10), «На пороге атомной биологии» («ТМ», 1962 №4), «Научная фантастика – что это такое?» («Культура и Жизнь», 1962 №5), «В колхозные планы: Экономика сельскохозяйственного производства – точная наука» («ТМ», 1962, №6, А. Мицкевич), «Глубинная вспашка бумажной целины» («ТМ», 1962 №7), «Как взвесили фотон» («ТМ», 1962 №9, А. Мицкевич), «Реплика» («ТМ», 1962 №10, А. Мицкевич), «Непрерывное познание – это есть не что иное, как научная фантастика (Ученые и фантасты о фантастике)» («ТМ», 1962 №12), «Мозг – инженерная проблема (рецензия на книгу У. Эшби «Конструкция мозга» (М., 1962)» («ТМ», 1963 №2), «Где начинается фантастика?» («ЗС», 1963 №11), «Физические эффекты жаждут работы» («ТМ», 1963 №11, А. Мицкевич), «Известный конструктор оказывается настоящим писателем, а знаменитый писатель – талантливым изобретателем» («ТМ», 1963 №11), «Роботы – что они могут? (послесловие к рассказу А. Азимова «Хоровод») («Черный столб» – М.: Знание, 1963, А. Мицкевич), «Генераторы идей» («Молодая Гвардия», 1964 №1), «Тропы в незнаемое» («Вопросы литературы», 1964 №8), «Космический спектр расширяет границы» («ТМ», 1964 №9, А. Мицкевич), «На перекрестках фантастики: Заметки писателя-фантаста» («М. к.», 1964 №12), «Нет, к звездам!» («МГ», 1965 №5), «Открытия возможны, но их будет меньше!» («ТМ», 1965 №8, А. Мицкевич), «Литература, которую ждут» («Наш современник», 1965 №11), «Там, где кончается река», послесловие («Искатель», 1966 №4, А. Мицкевич), «Ещё раз о теории относительности» «ТМ», 1966 №5, А. Мицкевич), «Термодинамика, информация, мышление» («ТМ», 1966 №9, А. Мицкевич), «Основы механики наших дней» (Детская энциклопедия в 12 тт. Т.3 – «Вещество и энергия». М.: «Просвещение», 1966, А. Мицкевич), «Математика сраженья»: Что такое теория игр и как она применяется в военном деле» («ТМ», 1968 №2, А. Мицкевич), «Роботы сегодня и завтра» («ТМ», 1968 №3), «Молекулярные основы жизни, что дальше?» («ТМ», 1968 №4, А. Мицкевич), «Ничего нет прекраснее Земли...» (Круглый стол фантастов – И. Ефремов, А. Днепров, А. Стругацкий, Д. Биленкин, Г. Альтов)» («Юный техник», 1968 №5), «Мозг и что он о себе думает» («ТМ», 1968 №5, А. Мицкевич), «Задача о «счастливых» билетах» («ТМ», 1968 №5), «Научное обозрение» («ТМ», 1968 №6, А. Мицкевич), «Ленин и физика» («ТМ», 1968 №7), «За барьером непрозрачности» («ТМ», 1968 №7, А. Мицкевич), «Таинственная вероятность» («ТМ», 1968 №9, А. Мицкевич), «Задача о спичках» («ТМ», 1968 №11), «Задачи» («ТМ», 1969 №1), «Продукт мысли и знания» («ТМ», 1969 №2, А. Мицкевич), «Безопорное движение» и реабилитация Ньютона» («ТМ», 1969 №6, А. Мицкевич), «Неандерталец виден в хроноскоп (рецензия на сборник И. Забелина «Записки хроноскописта»)» («Книжное обозрение», 1969 №52), «Азбучные истины – вчерашние безумные идеи» («ТМ», 1970 №10, А. Мицкевич), «Геометрия или физика» («ТМ», 1970 №11, А. Мицкевич).

По материалам:

В.И. Рабинович, Вл. Гаков, А. Синицын, Д. Байкалов «Памяти товарища» («ТМ»);

Виталий Карацупа «Архив фантастики. Днепров Анатолий Петрович» (2016);

https://fantlab.ru/autor494;

https://www.rulit.me/authors/dneprov-anatolij;

https://www.livelib.ru/author/21895-anatolij-dneprov;

http://www.pseudology.org/Rabinovich_VI/Dneprov.htm;

http://archivsf.narod.ru/1919/anatoley_dneprov/index.htm.

В.И. Рабинович, Вл. Гаков, А. Синицын, Д. Байкалов «Памяти товарища» («ТМ»);

Виталий Карацупа «Архив фантастики. Днепров Анатолий Петрович» (2016);

https://fantlab.ru/autor494;

https://www.rulit.me/authors/dneprov-anatolij;

https://www.livelib.ru/author/21895-anatolij-dneprov;

http://www.pseudology.org/Rabinovich_VI/Dneprov.htm;

http://archivsf.narod.ru/1919/anatoley_dneprov/index.htm.

Ссылки по теме:

- Реальные диагнозы выдуманных персонажей

- Прошёл год... Как живёт вдова советского певца Иосифа Кобзона

- Врач, помогавший спасать людей из башен-близнецов, впервые опубликовал фото тех страшных дней

- В Турции есть мемориал в память о 440 женщинах, убитых собственными мужьями

- 15 любопытных фактов о русских писателях

"Глиняный бог", читал в далёком уже детстве.