1176

60

Мардакяны (17 тыс. жителей) в 20 километрах от Баку сквозь почти сплошную застройку - пожалуй, самое интересное из 60 сёл Апшеронского полуострова.

В показанных в прошлой части: Апшерон. Колыбель нефтяной эры Сураханах и Сабунчах, помимо уникального для постсоветских стран индийского храма, располагались основные нефтепромыслы и перегонные заводы пришлых капиталистов вроде шведов Нобелей или старовера Кокорева. Мардакяны же стоят на высоких ветреных холмах, с которых видно Каспийское море, а потому здесь хозяева Апшерона предпочитали отдыхать от нефтяного дыма. Достопримечательности Мардакян - это пара замков безвестных средневековух гумунгусов, десяток роскошных усадеб азербайджанских нефтяных магнатов начала ХХ века, мусульманские пиры (святые места) и дом русского поэта в дендрарии русского учёного.

За Международным аэропортом Гейдара Алиева, примерно на полпути из Баку к нашей цели, Аэропортовское шоссе становится Мардакянским шоссе, а море теперь с севера ближе, чем с юга. Среди других апшеронских сёл Мардакяны невелики, примерно 5 на 5 километров, однако туристу могут показаться огромными, так как достопримечательности разбросаны по всему их плотно застроенному одноэтажному пространству. Не знаю, делятся ли Мардакяны на какие-нибудь махалли или районы, но в западной части посёлка встречает отчётливый Старый город:

×

Пожалуй, самый колоритный из виденных нами на Апшероне. Если в Сабунчах и Сураханах исторические центры в ХХ веке порядком обрусели да осоветились, то Старые Мардакяны выглядят как патриархальное татское село, пусть и пару поколений как перешедшее на азербайджанский.

Но даже здесь у домов попадаются старые, давно не работающие качалки:

А потом из тесных переулков вдруг натурально выпрыгивает ЗАМОК. В пейзаже тесных сёл и нефтяных полей выделяются отнюдь не только конструктивистские советские ДК и ориентальные алиевские новостройки - на Апшероне хватает и древностей, и самая наглядная из них - это замки. Все они построены в 12-15 веках по схожей схеме - невысокая зубчатая стена, внутри которой стоит круглая или квадратная башня. Когда-то их были десятки, а до наших дней сохранился пяток - с круглыми башнями в Нардаране и Гале, с 4-угольной в Рамане и с разрушенными так, что форма сходу и не понятна, в Шагане и Бильгяхе. В Мардакянах замков целых два - Круглый и Четырёхугольный, или просто Малый и Большой. Этот - действительно крупнейший на Апшероне, 25 на 28 метров по внешней стене:

Припарковавшись под стеной, мы увидели запертые ворота, однако из окрестных домов почти сразу появился Хранитель - имя его я всё равно не запомнил, а судя по чужим путевым заметкам, так встречает Четырёхугольный замок не нас одних. Хранитель открыл нам ворота, а когда мы друг другу представились - совсем проникся расположением: Людмила tarrri из нашей команды - из Севастополя, а у Хранителя, как и каждого, наверное, жителя трёх стран Закавказья, в России есть брат, да не просто брат, а офицер Черноморского флота. Землякам своего брата хранитель провёл экскурсию, конечно же, с удвоенным энтузиазмом:

Впрочем, рассказать-то об этом замке и нечего - сам он весь на виду, красивых легенд о нём не сложено, а историю толком никто не знает. Считается, что замки Апшерона построил ширваншах Ахситан I, после землетрясения в 1191 году из разрушенной горной Шемахи спустившийся в портовый Баку. Вот только они слишком компактны для размещения полноценных гарнизонов, лишены крепостных рвов, а само расположение их не складывается ни в систему укреплений, ни в комплекс сигнальных башен, кострами на вершинах сообщавших столице, что у границы враг.

Напрашивается мысль, что с упадком Ширвана, становившегося вассалом то монголов, то тюрок, замки начали строить, словно в Европе, местные феодалы - вот только история совсем не сохранил их имён.... Внушительных размеров подземелья со множеством колодцев (кадр выше) наводят на мысль, что скорее всего этими хозяевами были окрестные селяне и купцы, благодаря притоку нефтединаров строившие себе капитальные убежища, этакий расширенный вариант боевых башен Кавказа. Причём для защиты не столько от кочевников, сколько от пиратов - все замки стоят в видимости моря, ближе к концу полуострова, чем к материку. Вопросов на Апшероне традиционно больше, чем ответов, но средневековые башни среди нефтяных полей не могут не впечатлять.

Напрашивается мысль, что с упадком Ширвана, становившегося вассалом то монголов, то тюрок, замки начали строить, словно в Европе, местные феодалы - вот только история совсем не сохранил их имён.... Внушительных размеров подземелья со множеством колодцев (кадр выше) наводят на мысль, что скорее всего этими хозяевами были окрестные селяне и купцы, благодаря притоку нефтединаров строившие себе капитальные убежища, этакий расширенный вариант боевых башен Кавказа. Причём для защиты не столько от кочевников, сколько от пиратов - все замки стоят в видимости моря, ближе к концу полуострова, чем к материку. Вопросов на Апшероне традиционно больше, чем ответов, но средневековые башни среди нефтяных полей не могут не впечатлять.

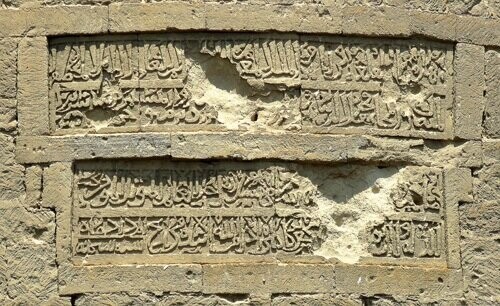

В замковом дворе хранитель собрал внушительный лапидарий. Камнями, по большей части с древних кладбищ, Апшерон весьма богат, так что даже в местном "скансене" Гала место хватило не всем:

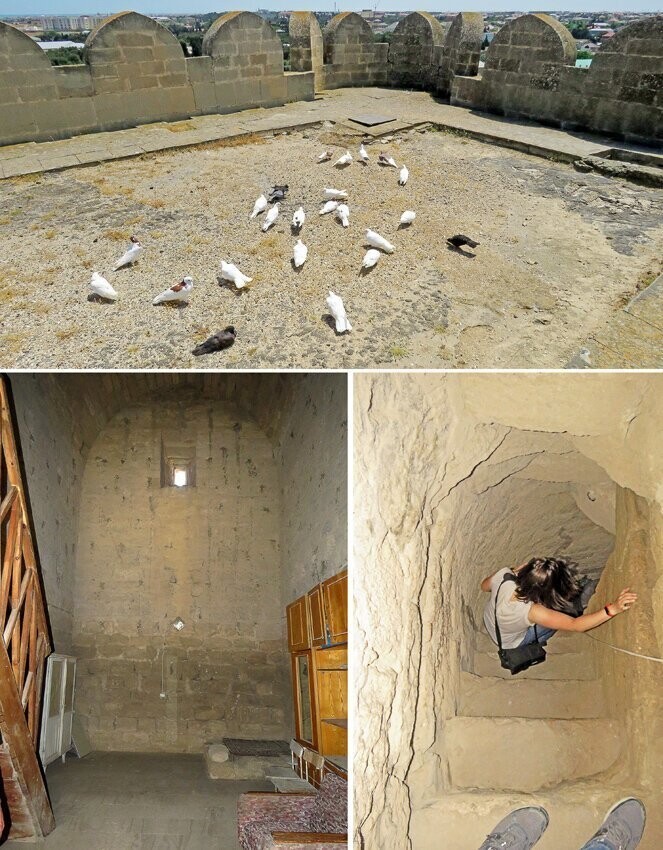

Сам двор совершенно не благоустроен, но зато ограждения у края стен и многочисленных колодцев не портят в нём средневековый вид, а за безопасностью гостей хранитель приглядывает лично. Единственное вкрапление современности - сувенирная лавка с деревянными фигурками, которые вырезает какой-то родич хранителя:

Напоследок можно подняться на башню - её высота 22 метра...

Но подъём по пяти тёмным ярусам, куда хранитель выдаёт гостям фонарь, потянет на все 50. Главное предупреждение касается крыши - ходить тут можно лишь по каменным краям, а вот в середине под тонким слоем земли скрыты прогнившие доски.

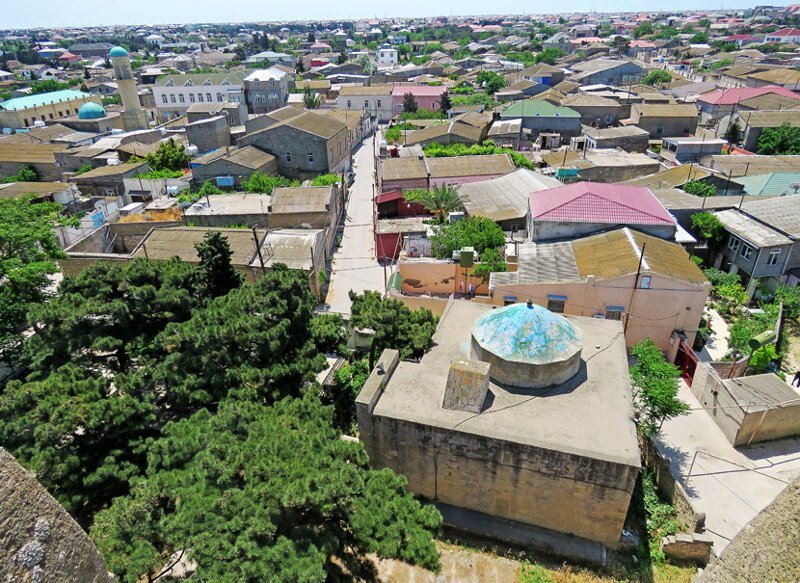

Но поднявшись на башню - видишь море, и после мрачных индустриальных пейзажей Апшерона на его лазури отдыхает глаз. Пойдём против часовой стрелки, то есть каждый следющий вид левее предыдущего, и первым делом глянем на восток. Там высится среди частного сектора одинокая многоэтажка, к которой примыкает санаторий "Гарангуш" с конструктивистским корпусом 1930-х годов. На заднем плане - более обширный посёлок Шувелян (18 тыс. жителей), а в уголке виднеется и его главная достопримечательность - пир Мир-Мовсума-ага (1993) из огромной мечети и мавзолея с зеркальным, словно в Иране, убранством. Сам Мир-Мовсум, сеид (потомок Пророка) и чудотворец, жил во времена, от нас совсем не далёкие - 1882-1950 годах, и по паспорту звали его Сейидали Абуталыбович Мирмовсумзаде. В народе же величали его Эт-ага (Мясной дед) из-за какого-то страшного врождённого недуга - его кости были мягкими, как хрящи, а потому Мир-Мовсум не мог сам ни ходить, ни стоять, ни сидеть без опоры. Зато мог творить чудеса и исцелять больных, и когда он ехал в Шувелян на любимую дачу - сопровождала его порой процессия из нескольких десятков извозчиков, каждый из которых боролся с другими за право везти хотя бы одну его вещь. Навещал Мир-Мовсума и молодой Гейдар Алиев, и даже местные чекисты на столь откровенное проявлением религиозности закрывали глаза. Мы же в итоге не только к мавзолею не подъехали, но и ультразумом снять его поближе я как-то умудрился забыть:

Многоэтажка закрывает шувелянскую промзону, зато на другой стороне посёлка прекрасно видны аквапарк и маяк. В море просматриваются силуэты нефтедобывающих платформ, однако видимо тут сказываются течения - с этой стороны Апшеронского полуострова каспийская вода относительно чиста, а потому берег от Сумгаита до Пираллахи служит бакинцам "домашним" курортом. Ближе, в черте Мардакян, видны Круглый замок и, внизу кадра, баня Ханбабы с парой заросших травой куполов:

С другой стороны от Мардакян на заднем плане Бузовна (23 тыс. жителей) - ещё один посёлок, название которого рисует у меня в воображении добрую древнюю татскую бабушку, в обеденный перерыв встречающую чумазых работников треста "Бузовнанефть" казаном наваристой каши. На самом деле название - ещё и множественное число, и в Бузовнах есть, на что взглянуть. Вот слева заметна Джума-мечеть Абу-Талиба (1896-1900), а где-то в махаллях скрыт пир Гара-Палтар (Чёрных Одежд) - древний дольмен (похожее я покажу ещё на Гобустане), в 1306 году увенчанный кубическим мавзолеем святого Бахрама Самаверзи. Причём мусульманская молва твердит, что был он христианин, а учёные подозревают, что в Средние века в Бузовнах и вовсе жили армяне, позже разъехавшиеся или принявшие ислам и перешедшие на персидский.

На заднем плане в раскинувшемся по холмам огромном, но невзрачном посёлке Маштаги (44 тыс. жителей) из частного сектора торчит уже не минарет, а труба. Интереснее лежащий поближе, в низинке, не по-апшеронским крошечный Шаган (3,2 тыс. жителей), в котором виднеются руины ещё одного замка:

Ещё какое-то огромное здание да частокол нефтяных вышек вдали. Они в основном где-то там, ближе к Бакинской бухте, в Мардакянах же пахнет не нефтью, а морем.

С юга видны новая Джума-мечеть чуть поодаль, длинная улица, которой мы приехали с шоссе, и обветшалая мечеть Туба-Шахи (1481-82) на более старом основании (1372) у самого подножья замка:

К ней можно подойти поближе, и если замковые ворота заперты, а бдительные соседи вас проглядели, то первое место, где стоит искать хранителя - это мечетный сад:

От Четырёхугольного замка мы отправились искать Круглый замок, но узкие улочки первым делом вывели нас в прямо противоположную сторону:

К самому молодому в посёлке двухбашенному замку - памятнику погибшим в войнах ХХ века:

Обогнув самый плотный массив махаллей, мы проехали мимо бани Ханбабы - при всей архаичности облика, построенной в 19 веке. Таких старинных бань по апшеронским сёлам тоже много, и иным лет 200 или 300.

Сам же Круглый замок оказался запрятан весьма причудливо, и мы битых полчаса почти наугад (карта тут бессильна!) искали его в переулках, по которым машина пролезала лишь с риском оцарапать борта о забор.

Зато попался симпатичный домик:

Дореволюционный как минимум в арке ворот:

Круглый замок и замком-то не назвать - одинокая башенка высотой 16 метров да стена у её основания, которую без стрел на голову и нетрудно было бы и перелезть.

Зато уцелевшая табличка рассказывает, что построил его в 1232 году (у Большого замка разброс дат от 1188 года до 16 века!) зодчий Абулмеджид ибн Максуд. Ещё одно прозвище Малого замка - Шых-гала, то есть Шейхова крепость, но вот сам шейх оказался столь смиренным, что имя его в табличку не занесено. Укреплённая нефтебаза 13 века - нет, я просто не могу не придерживаться столь странной гипотезы!

На стыке двух частей посёлка, уже среди советских зданий, но сам куда более древний, расположился Пир-Гасан - один из многих апшеронских пиров, он так и остался единственным, до которого добрался я. Старинное кладбище, окружавшее мавзолей жившего в 16-17 веках святого, снесли при Советах, а сквер на его месте принял свой нынешний облик с воротами и беседками в 2007 году. Ещё раньше местные сами построили некое паломническое здание, в 2010 году, с появлением нынешнего комплекса, снесённое по решению суда. Видимо, это его обломки разложены по газонам, и сами оставшиеся от новодела, в таком виде они создают ощущение древних слоёв.

В мавзолее же посреди сада покоится не святой, а магнат - Гаджи Зейналабдин Тагиев, ярчайший представитель национальной олигархии, сложившейся на бакинских нефтепромыслах в царские времена. Коренной бакинец из Ичери-Шехера, в середине 19 века он выбился в купцы первой гильдии и в 1870 году основал керосиновый завод. В 1872, с отменой откупных, он принял участие в торгах за нефтяные угодья и стал одним из двух этнических азербайджанцев (среди 11 русских и армян), добывавших нефть. В 1897 году Тагиев продал свои промыслы и заводы Английскому банку, но оставил себе контрольный пакет акций, таким образом войдя в число директоров новой компании "Борн" ("Бакинское общество русской нефти") со штаб-квартирой в Лондоне. А чтобы поставлять нефть в Англию было удобнее, "Борн" стал одним из главных инвесторов первого в мире магистрального нефтепровода из Баку в порт Батум (1897-1907). Ещё Тагиев владел целым флотом на Каспии, рыбными угодьями, паровыми мельницами и крупнейшей в Закавказье текстильной фабрикой в бакинском предместье Зых, на которой в 1906 году приключилась и крупнейшая в Российской империи стачка рабочих-мусульман. Она изрядно пошатнула светлый образец мецената, покровителя азербайджанских школ и типографий, поборника национальной культуры и одновременно - патриота России, а идейным противником Тагиева стал выучившийся на его же стипендию революционер Нариман Нариманов. В общем, был Гаджи Зейналабдинович пожалуй самым влиятельным азербайджанцем накануне консолидации этого народа, и в консолидации этой сыграл не последнюю роль.

В Баку я ещё покажу его роскошный дворец, а в Мардакянах у Тагиева с 1890-х годв была дача, при которой действовала школа садоводства для крестьянских детей с регулярным подвозом опытных плодородных почв из Ленкорани. В Мардакянах Тагиев и умер в 1924 году, и похоронен был на кладбище Пир-Гасана. При Советах в почёте был Нариманов, но Тагиева увековечили памятником уже на волне Перестройки - в 1989 году, а мавзолей возвели, наверное, в 2007 при реконструкции пира:

Ближе к краю косогора - миниатюрный мавзолей самого Пир-Гасана (1613, хотя на табличке у входа - 14 век):

И, не знаю точно, в каком из этих зданий - чилдаг. Это разновидность народной медицины, "азербайджанская акупунктура", только вместо иглоукалывания знахари-чилдагчи используют прижигание тлеющим угольком из обожжённой в священном огне ткани. В основном они лечат нервные болезни и даже фобии, и в старину их действия считались магией, ныне - скорее "эффектом плацебо", сами же знахари нашли себе теоретическую базу в том, что точечное прижигание "включает" подавленные нервы. Сам метод лечения огнём явно уходит корнями куда-то в древне-арийские культы, и чилдагов, как в прошлом и атешгяхов, на Апшероне несколько - лучшим считается даже не мардакянский, а в соседних Маштагах.

С косогора из под колоннады же открывается отличный вид на Шувелян - уже знакомый маяк (1874):

И внушительную промзону Северной ГРЭС и алюминиевокатного завода (1953), от Четырёхугольного замка скрытую за многоэтажкой:

С другой же стороны видны "новые" Мардакяны с торчащими из зелени обветшалыми фасадами нефтемагнатских дворцов. Тот, что на холме, как я понимаю, принадлежал Тагиевым (1893-94), и частью его с 1996 года по личному указу Алиева владеют потомки мецената, а всё остальное примерно в дни моей поездки только начинали реставрировать. Тагиев, впрочем, тут поселился не первым, но в Передней Азии даже появление "рублёвки" без красивой легендой не обошлось. Якобы, у некоего нефтепромышленника начала болеть маленькая дочь, и врачи единогласно сказали: если не увезти её подальше от выбросов скважин и фабрик - девочка умрёт. По совету аксакалов фабрикант забил 30 баранов и разложил их туши по разным сёлам Апшерона, после чего прикупил землицы там, где мясо дольше всего пролежало свежим. Однажды к магнату в гости заехал коллега, и после радостного ответа на вежливое "Салямлалейкум, брат! Как там ваша доченька себя чувствует?" решил, что и ему вилла на целительном ветру не повредит. Кто же именно был героем этой легенды - аксакалы молчат...

Нынешний центр Мардакян лежит в паре километров от махаллей и замков, у огромного сталинского ДК послевоенной постройки. Примерно тогда же ему под бок пришла железная дорога, проложенная от станции Забрат вдоль моря через Бузовна, но она была разобрана в 2009-м, и весьма живописная станция, вроде бы, снесена без остатка.

ДК глядит фасадом на центральную в Новых Мардакянах улицу Есенина, и как вы понимаете, без веской причины такой топоним в Азербайджане никак бы не смог уцелеть! По улице проходит забавный, до игрушечного узкий бульвар, и с той стороны, где ДК, вдоль неё тянутся в основном банки:

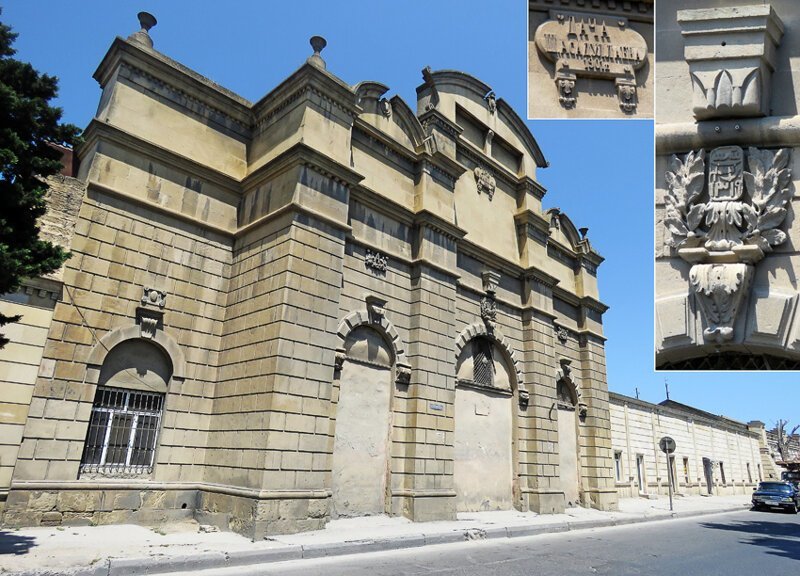

Другая же сторона - та самая азербайджанская "рублёвка" рубежа 19-20 веков. Замкам Старых Мардакян вторят виллы Новых Мардакян, во внешний мир по восточной традиции обращённые роскошными воротами:

Где-то здесь располагались дачи подавшего в нефтепромышленники дворянина Иса-бека Гаджинского (1912), землевладельцев Ашурбековых, когда-то продавших Нобелям нефтяные поля (1901), нашедшего нефть в колодце на своём поле Мусы Нагиева (1897)... Увы, в рунете информации об этих виллах не хватает, и местные краеведы давно не читают ставший не модным ЖЖ, но по крайней мере на воротах справа дата сходится - тоже "1897":

С 1930-х годов за этими воротами санаторий "Гюнашли", однако ничего похожего на старый дворец нефтяного магната я внутри не обнаружил:

Лишь советские корпуса, скульптуры, пожилые курортники за шеш-бешем да обветшалый флигелёк, где возможно когда-то жила прислуга:

А вот - старые фотографии дворца Гаджинского, похожего то ли на российские особняки Бухарского эмира, то ли на виллы караимских купцов в Феодосии:

Самый роскошный фасад на улице Есенина принадлежат даче Шамси Асадуллаева - этот промышленник общественной активностью не прославился (хотя оплачивал учёбу молодым азербайджанцам в университетах), но нефть исправно добывал с 1870 года, в 1895 году владел в Сураханах мощнейшей скважиной Апшерона, а к концу Российской империи его компания наступала на пятки "Бранобелю", почти догнав шведов даже по такому показателю, как протяжённость трубопроводов. В Баку у Асадуллаева было несколько дворцов, но жил он с 1903 года в Москве, и думается, во время визитов на родину охотнее останавливался в Мардакянах.

В пристройке, судя по молниям на фасаде, была домовая электростанция, а вот дворец, хоть и с бассейном на втором этаже, судя по старым фотографиям с воротами не шёл ни в какое сравнение:

А на вилле Муртузы Мухтарова в 1924 году собственной персоной Николай Вавилов организовал Мардакянский дендрарий. Мы знали, что он доступен для осмотра, и в поисках входа пару раз прошли улицу Есенина из конца в конец. Главные ворота (кадр ниже) были заперты, однако за ними прогуливались явно не агрономы и не дендрологи, а семьи с детьми да галдящие школьные группы. У других ворот двое молодых азербайджанцев, косо поглядывая на мой хаер, посоветовали дойти до парикмахерской... и от неё свернуть в переулок, где и должна быть касса. Оказалось, что почти у кассы мы и припарковались, но совершенно не приметили боковую дверь в высоком заборе усадьбы.

Вход сюда довольно дорогой (манат 5, то есть рублей 200), но внутри оказалось неожиданно уютно. Местами это просто парк с прудом и водными велосипедами:

Местами - какое-то подобие ВДНХ:

А местами - сады из сказок 1001 ночи. Закоулки да аллеи с густой субтропической растительностью неимоверно хороши:

Кажется, это самый уютный ботанический сад, что я видел. Может дело в том, что одним из многих имён Института дендрологии (как усадьба называется с 2014 года) было - Опытная станция сухих субтропиков, то есть по сути здесь советские дендрологи учились создавать тенистые оазисы, спасавшие от зноя.

С самого краешка к забору примыкает давший название проходящей за ним улице дом-музей Сергея Есенина. Как нетрудно догадаться, если не здесь, то по здешним впечатлениям он написал свои "Персидские мотивы", и Шагане - она не из соседнего Шагана ли родом? Есенин так и не успел в Гилянскую ССР, где советской агитацией занимался чудаковатый Велимир Хлебников, но в 1924 году всё же приехал в Баку. Виллы магнатов к тому времени обживало партийное начальство, и в том числе Пётр Чагин, второй заместитель ЦК АзССР и главред газеты "Бакинский рабочий". Он и принял у себя поэта, и атмосферу Персии в своих садах пытался воссоздать на совесть. И кажется, ему это удалось - в 1925 году, написав в письме "не могу жить без Баку и бакинцев", Есенин вновь приехал сюда. В 1975 году в одном из зданий бывшей дачи Чагина открылся музей с небольшим памятником. Но музеи русских поэтов в странах бывшего СССР стабильно делятся на две категории - либо это храмы, где пожилые русские сотрудницы истово служат богу-поэту (такое я наблюдал в музее Пушкина в Кишинёве), либо... ну просто здесь люди работают за зарплату, про объект своего музея зная немногим больше, чем средний россиянин про Мирзу Ахундова или Абдуллу Шаига. Возможно ошибочно, но по фойе музея у нас сложилось впечатление, что здесь скорее второй вариант, да и экспозиция, судя по чужим фотогрфиям, довольно-таки скудна. Не говоря уж о том, что само здание отремонтировали "побогаче" в ново-азербайджанском стиле. В общем, главное, чем запомнился мне музей Есенина в Мардакянах - он тут просто есть, и это прекрасно.

У дорожек дендрария то и дело попадаются какие-то пруды, бассейны...

Самый крупный из которых, 33 метров шириной, снаружи вообще больше похож на амфитеатр:

А если с лестницы смотреть - зарос, что крыша дёрном:

Ближе к северной опушке - глубокой и пугающе широкий колодец. Возможно, вилла Мухтарова обладала лучшим среди здешних дач водоснабжением, и потому именно её выбрал Вавилов для своих опытов.

Здесь же, прямо на аллеях, качалки - и я бы совсем не удивился, если бы они работали, поставляя нефть для подсобной котельной... но как видите, вместо скважины тут постамент. Муртуза Мухтаров поднялся наверх с самого дна, начиная разнорабочим на промыслах Балахан и Забрата. Станки, на которых он вкалывал, Мухтаров неизменно дорабатывал, и в итоге в 1890 году основал, как сказали бы сейчас, "сервисную компанию" - в прямом смысле слова контору глубокого бурения, порой строившую скважины более километра глубиной. В 1891 году Мухтаров основал первый в Баку завод нефтедобывающего оборудования в Сабунчах, в 1895 запатентовал инновационную по тем временам "бакинскую бурильную систему", и в общем вовремя оседлав новую отрасль, быстро разбогател не хуже любого нефтяника. Именно его дело продолжали мой бакинский прадед Наум Ильич, и выросший уже в Москве дедушка Илья Наумыч Буяновские, свою жизнь посветившие буровым технологиям.

В Баку дворец Мухтарова - одно из роскошнейших зданий. Ещё Муртуза Мухтар-оглы построил мечети в родных Амирджанах (близ Сабунчей) и, внезапно, Владикавказе - женой магната в 1908 году стала осетинская княжна Лизавета Туганова. В глубине парка, так что можно и не отыскать, тоже сохранился Мухтаровский дворец (1895), ныне занятый конторой дендрария:

В облике здания впечатляет то, как постепенно он раскрывается - пара корпусов с типовой "алиевской" облицовкой:

Их обращённые вовнутрь ажурные лоджии:

И на высокой платформе за двориком - то ли ориентальный, то ли готический корпус:

Напоследок - улица Есенина, упирающаяся во въездной знак Шувеляна, за которым почти такой же бульвар и почти такие же виллы, ближайшую из которых занимает теперь полицейская академия. Хоть в пыльных махаллях, хоть на опрятных новых улицах апшеронские сёла незаметно переходят друг в друга.

Шведы Нобели, как и старовер Василий Кокорев, к началу ХХ века были в бакинской нефтянке исключениями. Список крупнейших промышленников "чёрного золота" в Российской империи состоял в основном из армян (Манташев, Лианозовы) и азербайджанцев (Нагиев, Тагиев, Гаджинский, Мухтаров), и не случайно во время стачек одним из требований к Тагиеву было - брать на работу армян, а одним из требований к Манташеву - брать мусульманских рабочих. Хозяева этих вилл были просто богатейшими из мусульман Российской империи, и в Петербургской благотворительном обществе, строившем в столице Соборную мечеть, как на подбор значились те же фамилии. Национальная олигархия предопределила появление национальной технической интеллигенции и национального пролетариата, из которого в АзССР возникла соответственно национальная номенклатура. Азербайджан ХХ века созрел именно в этих садах. Проведя под Россией на полвека дольше, чем тюркские страны Средней Азии, уже к 1917 году он был куда больше готов к перерождению в национальное государство.

Шведы Нобели, как и старовер Василий Кокорев, к началу ХХ века были в бакинской нефтянке исключениями. Список крупнейших промышленников "чёрного золота" в Российской империи состоял в основном из армян (Манташев, Лианозовы) и азербайджанцев (Нагиев, Тагиев, Гаджинский, Мухтаров), и не случайно во время стачек одним из требований к Тагиеву было - брать на работу армян, а одним из требований к Манташеву - брать мусульманских рабочих. Хозяева этих вилл были просто богатейшими из мусульман Российской империи, и в Петербургской благотворительном обществе, строившем в столице Соборную мечеть, как на подбор значились те же фамилии. Национальная олигархия предопределила появление национальной технической интеллигенции и национального пролетариата, из которого в АзССР возникла соответственно национальная номенклатура. Азербайджан ХХ века созрел именно в этих садах. Проведя под Россией на полвека дольше, чем тюркские страны Средней Азии, уже к 1917 году он был куда больше готов к перерождению в национальное государство.

В следующей части покажу апшеронский "скансен" в степи у посёлка Гала.

Автор VARANDEJ

Автор VARANDEJ

Ссылки по теме:

- Как самолеты могут измениться в ближайшие годы: топ-13 инноваций на борту

- Заброшенный курорт Вароша, где любили отдыхать Элизабет Тейлор и Ричард Бартон

- Самые мерзкие пассажиры метро

- Удивительные артефакты, о существовании которых многие даже не подозревали до этого дня

- Фрисби: почему мир сходил с ума по летающим дискам?

реклама

Основная часть территории виллы обращена на север, на морское побережье, куда развита планировочная структура. Центральная небольшая аллея огибает с двух сторон примерно 40-метровой длины прямоугольный бассейн, поднятый на отметку 2,5 м и выложенный из чистотесанных плит известняка. Барьер бассейна достаточно широк, чтобы его можно было использовать как террасу для отдыха. Южная часть виллы решена скромнее. Эта вилла сдержанна по планировочному решению, но по своей архитектуре она выразительнее, чем здания многих других вилл с обширной территорией."