2012

3

Средние века на Руси, чтобы привлечь покупателей, коробейники и зазывалы устраивали театрализованные представления со стихами и музыкой. О том, как на смену такой рекламе пришли газетные объявления, плакаты и телевизионные ролики, читайте в материале портала.

Первая реклама на Руси появилась на рубеже X и XI веков. Тогда купцы стали нанимать коробейников и зазывал, которые придумывали про товары небольшие стишки. В то же время на ярмарках были распространены выкрики и прибаутки. В них продавцы описывали товары, сообщали об их цене. Чтобы завлечь покупателей, зазывалы придумывали шутки. Выступления часто сопровождались театральными представлениями и музыкой. Возникла в это время и первая антиреклама — остроумные ответы на выкрики зазывал:

Меж долами, меж горами Сидит баба с пирогами. Она недорого берет, А кто купит — того рвет.

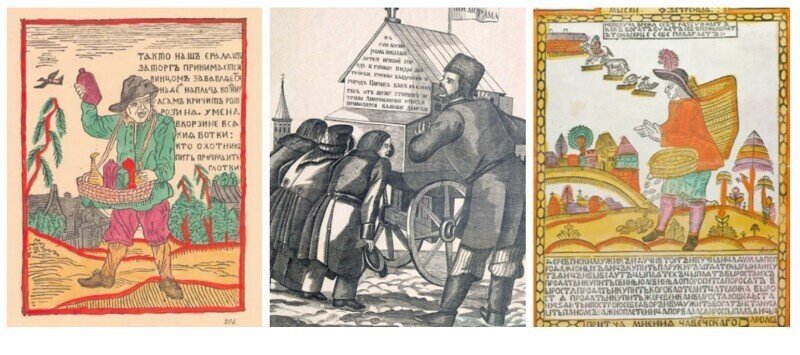

Первая письменная реклама появилась позднее — в XVII веке. В коммерческих целях стали использовать лубочные картинки, которые еще называли фряжскими, или потешными, листами. Такие рисунки печатали на специальных деревянных дощечках — лубах, а затем раскрашивали от руки. Рекламировали как российские товары, так и иностранные. Для зарубежных перерисовали и переводили на русский язык уже готовые лубки, которые использовали в других странах. С помощью подобных рисунков собирали и пожертвования для церквей. На них изображали храмы и монастыри. Исследователь и собиратель лубков Дмитрий Ровинский писал: «Виды монастырей служили в то же время и рекламами для сбора на монастырское строение, и посылались в подарок от архимандрита или строителя тароватому купечеству с такими, например, надписями: «Не благоугодно ли что-либо пожертвовать на украшение обители?»

В XVIII веке с помощью лубков торговцы рекламировали европейский образ жизни, западную моду и новые предметы быта. Однако со временем их использование ограничили. Петр I ввел указ, по которому такие картинки могли печатать только в типографиях и по специальному разрешению, а с 1822 года на них стала распространяться цензура.

Меж долами, меж горами Сидит баба с пирогами. Она недорого берет, А кто купит — того рвет.

Первая письменная реклама появилась позднее — в XVII веке. В коммерческих целях стали использовать лубочные картинки, которые еще называли фряжскими, или потешными, листами. Такие рисунки печатали на специальных деревянных дощечках — лубах, а затем раскрашивали от руки. Рекламировали как российские товары, так и иностранные. Для зарубежных перерисовали и переводили на русский язык уже готовые лубки, которые использовали в других странах. С помощью подобных рисунков собирали и пожертвования для церквей. На них изображали храмы и монастыри. Исследователь и собиратель лубков Дмитрий Ровинский писал: «Виды монастырей служили в то же время и рекламами для сбора на монастырское строение, и посылались в подарок от архимандрита или строителя тароватому купечеству с такими, например, надписями: «Не благоугодно ли что-либо пожертвовать на украшение обители?»

В XVIII веке с помощью лубков торговцы рекламировали европейский образ жизни, западную моду и новые предметы быта. Однако со временем их использование ограничили. Петр I ввел указ, по которому такие картинки могли печатать только в типографиях и по специальному разрешению, а с 1822 года на них стала распространяться цензура.

Коммерческая пресса, газетные объявления и «листки»

В том же XVIII веке появилась первая реклама в прессе. Уже в петровских «Ведомостях» — первой российской газете — начали публиковать небольшие объявления о купле и продаже товаров, расположении магазинов: «У купца Якова Далмена на большой улице против Зимнего дворца продаются самые свежие устерсы, цитроны и каштаны повальною ценою, о чем через сие объявляется». Как правило, рекламу размещали на последней полосе. Печатали объявления и о продаже крепостных, покупке земли, поиске гувернантки. В основном рекламные сообщения давали мужчины, исключением были объявления иностранок. Например, в газете «Московские ведомости» в 1786 году девушка писала: «Недавно приехавшая мадам Франтуе делает самое лучшее и новомодное дамское платье и обучает девок, живет на Ильинке против музыкальной лавки».

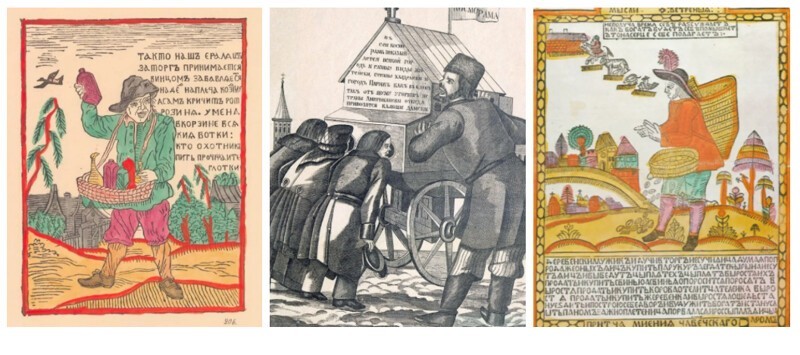

Во второй половине XIX века в крупных городах Российской империи появились ярмарочные «листки». Так называли сезонные газеты, которые печатали накануне и во время ярмарок и распространяли бесплатно. Например, в Нижнем Новгороде с 15 июля по 1 сентября каждого года издавался «Справочный листок для Нижегородской ярмарки». В нем помещали рекламу товаров и информацию о купцах, а также правительственные распоряжения о торговле.

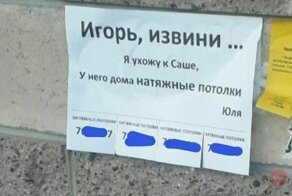

Существовали и «постоянные» листки, которые выпускали большими тиражами. В казанском «Листке объявлений» писали: «Рассылается бесплатно, через особо нанятых рассыльных, во все частные дома, во все присутственные места, в магазины, кафе-рестораны, номера для приезжающих, гостиницы, вагоны и станции конно-железной дороги, во время навигации на все пристани и мимо Казани идущие пароходы, во все прочие подобные общественные места и наклеивается на многих публичных местах города». Кроме рекламы товаров и услуг в «листках» печатали и брачные объявления. В 1906 году в Москве начали издавать «Брачную газету», которая целиком состояла из таких сообщений.

Во второй половине XIX века в крупных городах Российской империи появились ярмарочные «листки». Так называли сезонные газеты, которые печатали накануне и во время ярмарок и распространяли бесплатно. Например, в Нижнем Новгороде с 15 июля по 1 сентября каждого года издавался «Справочный листок для Нижегородской ярмарки». В нем помещали рекламу товаров и информацию о купцах, а также правительственные распоряжения о торговле.

Существовали и «постоянные» листки, которые выпускали большими тиражами. В казанском «Листке объявлений» писали: «Рассылается бесплатно, через особо нанятых рассыльных, во все частные дома, во все присутственные места, в магазины, кафе-рестораны, номера для приезжающих, гостиницы, вагоны и станции конно-железной дороги, во время навигации на все пристани и мимо Казани идущие пароходы, во все прочие подобные общественные места и наклеивается на многих публичных местах города». Кроме рекламы товаров и услуг в «листках» печатали и брачные объявления. В 1906 году в Москве начали издавать «Брачную газету», которая целиком состояла из таких сообщений.

«Реклама — двигатель торговли»

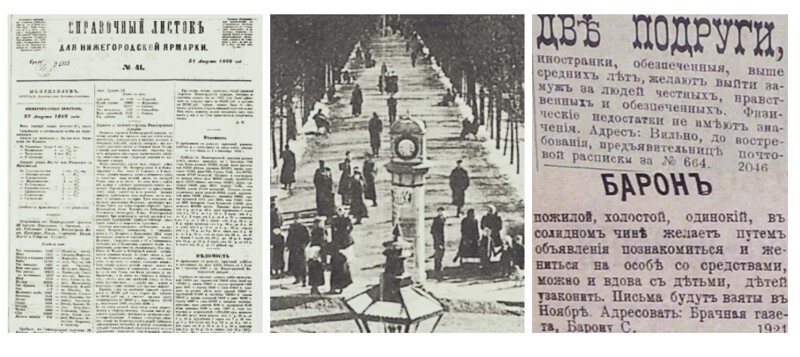

Во второй половине XIX века реклама в России стала разнообразнее. Появились специальные бюро, которые занимались продвижением товаров, улучшилось техническое оснащение типографий. Вывески и листовки стали более красочными и качественными. Этого добились благодаря технологиям гелиогравюры и фототипии. Тогда же стали популярны шрифтовые вывески, которые делали из металла или дерева. Процесс изготовления таких вывесок был долгим. Чтобы добиться специального эффекта матовости художники использовали технологию воронения металла. Сначала заготовки на длительное время опускали в специальный химический раствор, затем покрывали льняным маслом, а только потом красили. Французский писатель Теофиль Готье вспоминал: «Нигде, может быть только еще в Берне, вывеска не выглядит так восхитительно, как здесь [в Москве]. <…> Услужливая вывеска… очень наглядно изображает те предметы, которые продаются в магазине». В витринах появились реалистичные муляжи товаров, а на улицах вывешивали большие плакаты с рекламной информацией. На них художники часто изображали сказочных персонажей. Так они подражали авторам лубочных картинок.

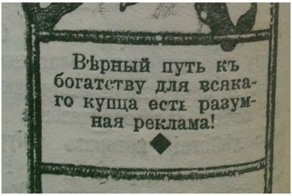

В 1878 году в России открылось первое рекламное агентство — «Центральная контора объявлений». В отличие от рекламных бюро оно помогало частным лицам и компаниям размещать объявления в прессе. Сотрудники агентства связывались с работниками газет и типографий и договаривались о печати рекламы. Людвигу Метцелю, создателю «Центральной конторы объявлений», приписывают фразу «Реклама — двигатель торговли».

В эти же годы в Российской империи увеличилось число иностранных предпринимателей. Они первыми стали использовать новые способы рекламы, адаптировать их под российский рынок. Владелец кондитерской фабрики «Эйнемъ» Юлиус Гейс распорядился тщательно прорабатывать дизайн упаковок и оберток конфет: он приглашал известных художников, в том числе Михаила Врубеля, Льва Бакста, Ивана Билибина. А для оформления изделий кондитерского товарищества «Абрикосов и сыновья» его владельцы приглашали немецких художников, которые до этого работали с иностранными фабриками.

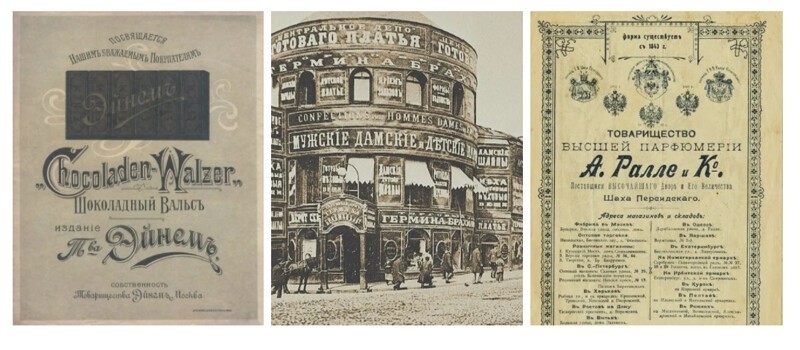

В магазинах «Эйнемъ» кроме шоколада, конфет и других сладостей продавали и рекламную продукцию — посуду, столовые приборы с фирменными логотипами. В коробки конфет вкладывали открытки и коллекционные карточки с текстами об искусстве или истории. Тем, кто собрал полный набор, дарили подарки — сувениры, редкие почтовые марки. Помимо открыток, в коробках можно было найти игральные карты, ноты. Специально для фабрики «Эйнем» композитор Карл Фельдман написал так называемые «шоколадные» мелодии — композиции «Кекс-галоп», «Танец какао», «Вальс-монпансье» и «Шоколадный вальс».

Парфюмерная фабрика «А. Ралле и Ко» в 1893 году выпустила бесплатный иллюстрированный календарь со страницами для заметок. На его последней странице составители поместили рекламу ассортимента компании — туалетного мыла, рисовой пудры, духов и одеколонов.

Рекламу крупных предприятий Российской империи — торгового дома «С. И. Чепелевецкий и сыновья», фабрик «А. Ралле и Ко», «Брокар и Ко» — помещали не только в газетах. Их объявления печатали на театральных программках, расписании поездов, географических картах. Рекламу расклеивали даже в дирижаблях и воздушных шарах.

В 1878 году в России открылось первое рекламное агентство — «Центральная контора объявлений». В отличие от рекламных бюро оно помогало частным лицам и компаниям размещать объявления в прессе. Сотрудники агентства связывались с работниками газет и типографий и договаривались о печати рекламы. Людвигу Метцелю, создателю «Центральной конторы объявлений», приписывают фразу «Реклама — двигатель торговли».

В эти же годы в Российской империи увеличилось число иностранных предпринимателей. Они первыми стали использовать новые способы рекламы, адаптировать их под российский рынок. Владелец кондитерской фабрики «Эйнемъ» Юлиус Гейс распорядился тщательно прорабатывать дизайн упаковок и оберток конфет: он приглашал известных художников, в том числе Михаила Врубеля, Льва Бакста, Ивана Билибина. А для оформления изделий кондитерского товарищества «Абрикосов и сыновья» его владельцы приглашали немецких художников, которые до этого работали с иностранными фабриками.

В магазинах «Эйнемъ» кроме шоколада, конфет и других сладостей продавали и рекламную продукцию — посуду, столовые приборы с фирменными логотипами. В коробки конфет вкладывали открытки и коллекционные карточки с текстами об искусстве или истории. Тем, кто собрал полный набор, дарили подарки — сувениры, редкие почтовые марки. Помимо открыток, в коробках можно было найти игральные карты, ноты. Специально для фабрики «Эйнем» композитор Карл Фельдман написал так называемые «шоколадные» мелодии — композиции «Кекс-галоп», «Танец какао», «Вальс-монпансье» и «Шоколадный вальс».

Парфюмерная фабрика «А. Ралле и Ко» в 1893 году выпустила бесплатный иллюстрированный календарь со страницами для заметок. На его последней странице составители поместили рекламу ассортимента компании — туалетного мыла, рисовой пудры, духов и одеколонов.

Рекламу крупных предприятий Российской империи — торгового дома «С. И. Чепелевецкий и сыновья», фабрик «А. Ралле и Ко», «Брокар и Ко» — помещали не только в газетах. Их объявления печатали на театральных программках, расписании поездов, географических картах. Рекламу расклеивали даже в дирижаблях и воздушных шарах.

Источник:

Еще крутые истории!

- Завидуйте молча: 17-летний парень бросил все ради женщины с четырьмя детьми

- В Бразилии дворник нашел новорожденную в мусорке и решил удочерить её

- 14 сильных фотографий, которые рассказывают об истории человечества

- Британка сделала ринопластику и бросила мужа, решив, что теперь «слишком хороша для него»

реклама