С начала 1920-х годов итальянский флот начал резко наращивать свои крейсерские силы, состояние которых до Первой мировой войны было плачевным. Приоритет отдавался тяжёлым «вашингтонским» крейсерам, но после того, как Франция начала активно вводить в строй контрминоносцы, являвшиеся переходным классом, в Реджиа Марина приступили к строительству лёгких крейсеров.

Легкий крейсер Duca d`Aosta, названный в честь итальянского военачальника Эмануэле Филиберто, герцога д’Аоста, который командовал третьей итальянской армией в годы Первой мировой войны

Они предназначались для действий в Средиземном море и могли противостоять как контрминоносцам, так и лёгким крейсерам Франции.

В строй итальянских ВМС в конце 1930 года вошли шесть «эксплоратори» (лёгкие крейсера-скауты) типа «Кондотьери A» и «Кондотьери B». Ещё два крейсера типа «Кондотьери C» вошли в строй в 1931 году. Принятый в 1931 году Римский пакт ограничил количество лёгких крейсеров. По квотам Италия могла построить ещё два корабля такого типа. Поэтому в Генеральном морском штабе решили не увеличивать количество «эксплоратори», а построить два корабля со сбалансированными параметрами, характерными не для скаутов, а для полноценных лёгких крейсеров.

Четвёртые «Кондотьери»

В качестве основы для крейсеров типа «Дука д’Аоста» («Кондотьери D») использовали предыдущий проект «Кондотьери C». В конструкцию внесли ряд важных изменений, призванных повысить мореходные качестве крейсера, остойчивость и прочность. С учётом того, что броневая защита «эксплоратори» была недостаточной, на крейсерах «Дука д’Аоста» её усилили, доведя общую массу брони до 22.8% от общей массы корабля (против 19.6% у «Раймондо Монтекукколи»). Всё это потребовало увеличить корпус на 4 метра в длину, на 1 м в ширину, а также повысить водоизмещение до 8450 тонн.

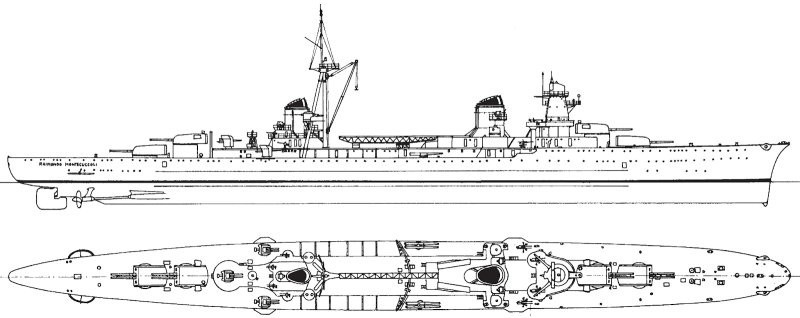

Схематичное изображение лёгкого крейсера Raimondo Montecuccoli типа «Кондотьери C» на 1935 год

Строительство двух крейсеров, получивших названия «Эмануэле Филиберто Дука д’Аоста» и «Эудженио ди Савойя», началось в 1933 году на верфях O.T.O. и «Ансальдо». Головной корабль серии вступил в строй в 1935, второй — в 1936 году.

Филиация скаутов

Корпус крейсеров типа «Дука д’Аоста» был во многом схож с корпусами других крейсеров типа «Кондотьери» с учётом незначительно увеличившихся размеров: клиперный форштевень с небольшим бульбом и увеличенным развалом шпангоутов, короткие кили в центре корпуса V-образной формы, выраженный полубак с небольшим подъёмом к форштевню, продольно-поперечная схема силового набора корпуса. Заметно выделялась более компактная башнеподобная надстройка разработки адмирала Пульезе, в которой размещались все посты управления кораблём.

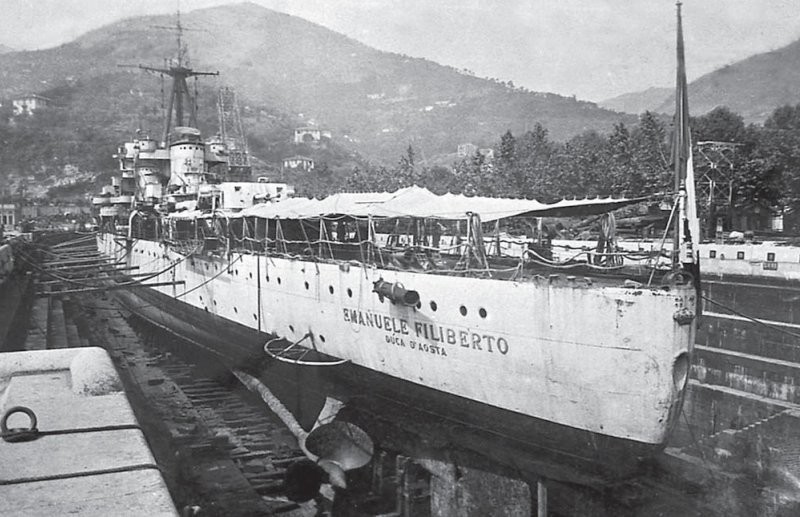

Кормовая часть и винто-рулевая группа крейсера Duca d`Aosta в сухом доке военно-морской базы в Специи, 1948 год

Полная длина корпуса равнялась 186.9 м при ширине в 17.5 м и осадке в 6.5 м. Увеличение габаритов хотя и привело к росту стандартного водоизмещения до 8500 тонн и полного до 10 000 тонн, но вкупе с улучшенными обводами корпуса и носовой части обеспечивало хорошую мореходность даже при сильной бортовой качке и высокой волне.

Силуэт систершипов внешне отличался множеством мелких деталей. Например, высотой труб, формой и расположением мачтовых площадок, формой фальшборта в зоне перехода с полубака на верхнюю палубу и так далее. Это было связано с тем, что хотя крейсеры и строили по одному проекту, каждая из компаний применяла собственные оригинальные решения.

Общий вес брони достиг почти 1700 тонн, схема бронирования осталась практически неизменной по сравнению с «Кондотьери C», но при этом конструкторы увеличили её толщину на важных участках.

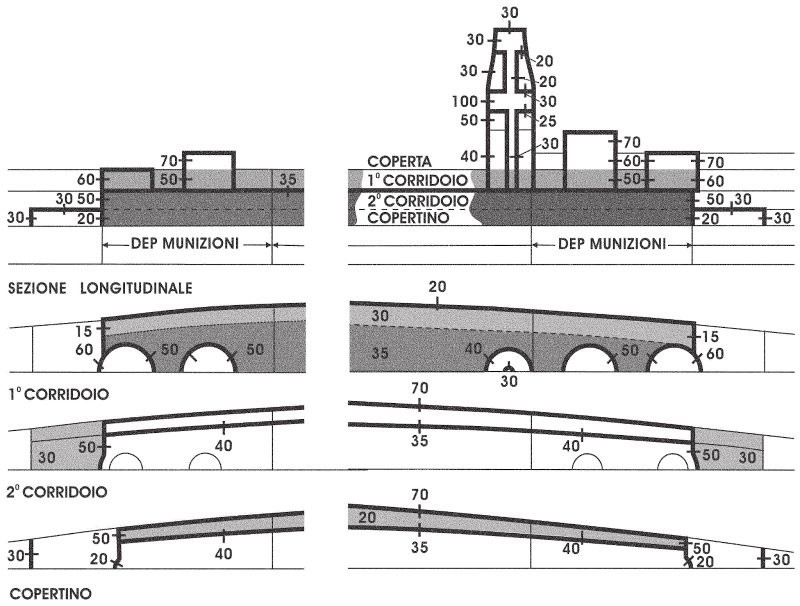

Схема бронирования лёгких крейсеров типа Duca d`Aosta

Главный пояс из гомогенной хромоникелевой брони усилили до 70 мм, и он закрывал корпус по длине от крайней носовой до крайней кормовой башни ГК. В окончаниях пояс переходил в броневые траверсы толщиной 50 мм. За поясом простиралась броневая переборка толщиной 35 мм, усиленная до 40 мм в районе артиллерийских погребов. Между поясом и переборкой было заброневое пространство, повышающее живучесть корабля в случае использования противником снарядов с малым замедлением взрывателя. Такая комбинация обеспечивала надежную защиту от 152-мм снарядов на расстоянии 13 км и от 203-мм снарядов на расстоянии 17 км.

Сплошная броневая главная палуба имела бронирование 35 мм в средней части и 30 мм в остальных местах. В районе траверсов её толщина увеличивалось до 50 мм.

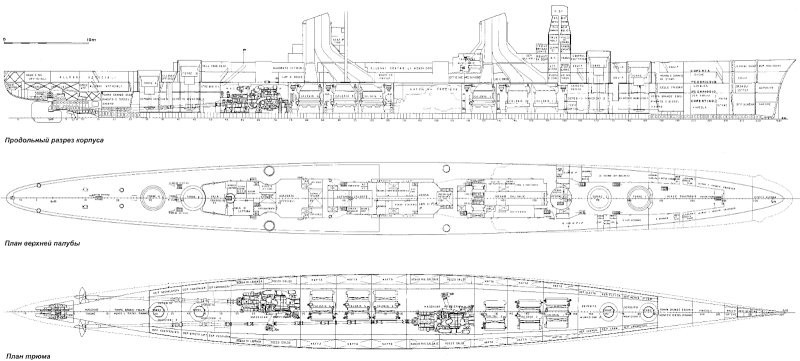

Внутренняя компоновка лёгкого крейсера Eugenio di Savoia типа Duca d`Aosta

Надстройка имела разнесённую схему бронирования. Наиболее защищённой была цитадель, расположенная в центральной части надстройки — она обшивалась 100-мм вертикальным и 30-мм горизонтальными броневыми листами. В нижней части надстройки использовалось вертикальное бронирование толщиной 40-50 мм, в верхней — 30 мм.

Лобовая броня башен главного калибра защищалась 90-мм бронёй, стенки и крыша — 30-мм листами. Сплошные барбеты имели толщину 70 мм.

Чтобы компенсировать возросшее водоизмещение, «Кондотьери D» получили более мощную силовую установку суммарной мощностью 110 000 л.с. На «Дука д’Аоста» ГЭУ состояла из двух ТЗА Парсона и шести котлов Торникрофта, а на «Еудженио ди Савойя» использовалась другая ГЭУ: с турбинами Белуццо и котлами Ярроу. Такая мощность позволяла крейсерам разгоняться до 37 узлов и легко идти на 34 узлах длительное время. Максимальная дальность плавания при запасе топлива 1680 тонн равнялась примерно 4000 милям при скорости 18 узлов или 1000 миль на скорости 32-33 узла.

Недостроенный крейсер Duca d`Aosta развивает максимальную скорость во время ходовых испытаний

Как и остальные «Кондотьери», крейсеры серии «Дука д’Аоста» вооружались 152-мм орудиями O.T.O. Model 1929 с длиной ствола 53 калибра. Эти орудия были модернизированной версией орудий Ansaldo Model 1926. После модернизации боевую скорострельность увеличилась до 5-8 выстр/мин на ствол, а максимальная дальность стрельбы достигла 28.4 км при угле возвышения в 45°.

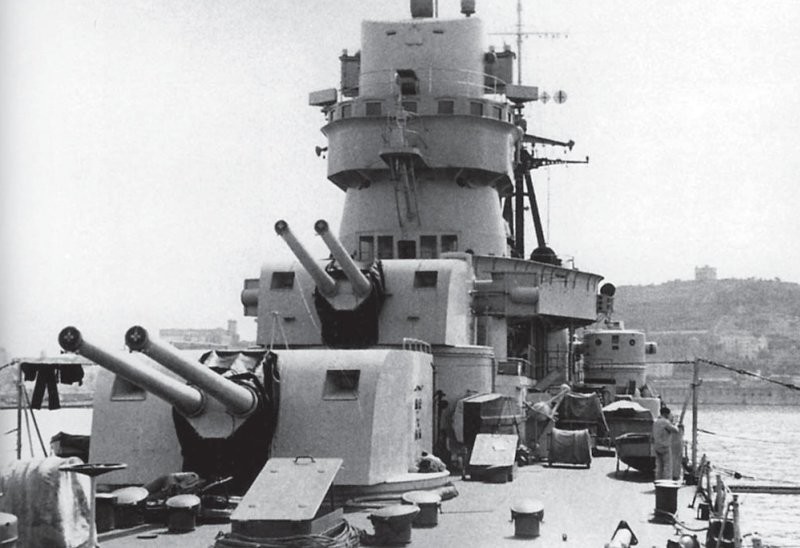

Носовые башни и носовая надстройка лёгкого крейсера Duca d`Aosta

Орудия размещались в четырёх двухорудийных башенных установках, размещённых в носовой и кормовой части по линейно-возвышенной схеме. Башни имели конструкцию, схожую с башнями тяжёлых крейсеров «Тренто» и «Больцано». От них они унаследовали и основную проблему — небольшое расстояние между стволами из-за расположения их в одной люльке, что приводило к ухудшению кучности стрельбы, снижению надёжности и перегреву электродвигателей.

Стандартный боезапас насчитывал 140 снарядов на ствол, но мог быть увеличен до 210.

В кормовой части корпуса крейсеров типа «Дука д’Аоста» устанавливались 100-мм орудия О.Т.О. Model 1928 в трёх двухорудийных щитовых установках с толщиной брони 8 мм. Эти орудия считались универсальными, и благодаря углу возвышения в +85° они могли вести заградительный зенитный огонь с досягаемостью по высоте до 8500 м. Но к середине 1930-х годов они не могли обеспечить эффективную ПВО из-за недостаточной скорострельности, низкой скорости наведения, отсутствия стабилизации и совершенных систем управления зенитным огнём.

Больше эти орудия подходили против морских целей — они имели хорошие баллистические показатели, практическая скорострельность достигала 10 выстр/мин на ствол, а максимальная дальность стрельбы составляла 15200 м.

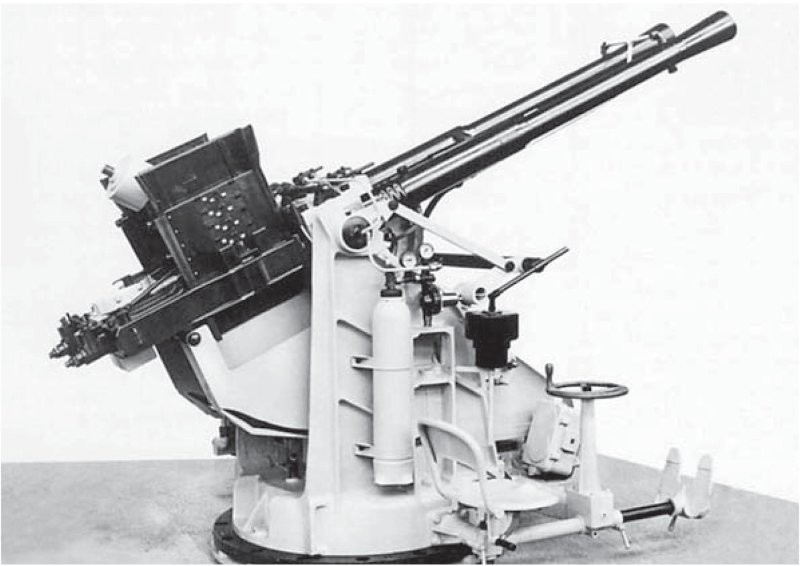

37-мм/54 спаренный автомат Breda образца 1932 года

В качестве ПВО ближнего радиуса действия на крейсерах «Кондотьери D» в районе носовой надстройки устанавливали 4 спаренные установки 37-мм автоматов Breda. Эти автоматы имели делали 80-120 выстрелов в минуту и имели досягаемость по высоте 5 километров. Впрочем, автоматы не обеспечивали достаточно эффективную ПВО — они обладали рядом недостатков (водяное охлаждение, сильная вибрация при стрельбе), а из-за неудачного расположения имели ограниченные секторы обстрела.

Расположенные вокруг дымовой трубы четыре спаренных пулемёта Breda Model 1931 калибра 13.2-мм не могли компенсировать недостатки автоматов, так как тоже не были их лишены. Боекомплект составлял 4000 выстрелов к автоматам и 24 000 патронов.

С каждого борта на верхней палубе устанавливался трёхтрубный 533-мм торпедный аппарат с сектором стрельбы в 142°. Стрельба велась парогазовыми торпедами S.I.250/533,4х7,5, с дальностью в 3000 (при 40 узлах) или 12000 (при 26 узлах) метров. Боекомплект составлял 12 торпед — 6 находились в аппаратах в боевой готовности, еще 6 хранились в стеллажах.

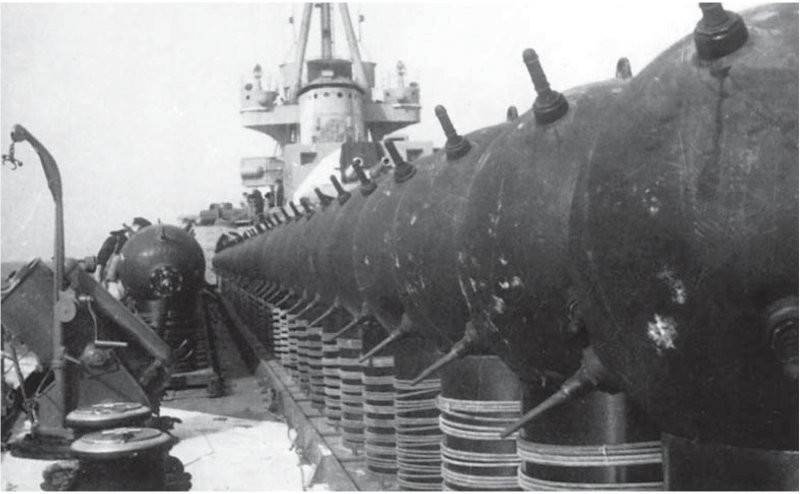

Мины типа ЕМС на палубе Duca d`Aosta. Слева виден пневматический бомбомёт модели 1934/37 года

Расположенные в кормовой части минные рельсы позволяли привлекать корабли к постановке минных заграждений. Стандартная загрузка составляла 28 мин типа P200 или 56 мин типа Bolo. При необходимости их количество могло быть увеличено вдвое, но при этом стрельба из кормовой башни 100-мм орудий была невозможна.

Также в корме имелись два пневматических бомбомёта Menon Model 1931/32. Конструкция бомбомёта позволяла стрелять 50 или 100-кг глубинными бомбами. Стандартный боекомплект составлял 24 бомбы. Для обнаружения субмарин противника использовалась гидроакустическая станция типа SCAM.

На площадках по бокам от первой трубы располагались посты управления торпедной стрельбой, а впоследствии 37-мм автоматы. Авиационное оборудование находилось между трубами, один самолет на катапульте, которая была смещена ко 2-й трубе, а один перед катапультой на площадке

С началом Второй мировой войны крейсеры типа «Дука д’Аоста» прошли серию модернизаций с учетом изменившихся условий войны в Средиземном море.

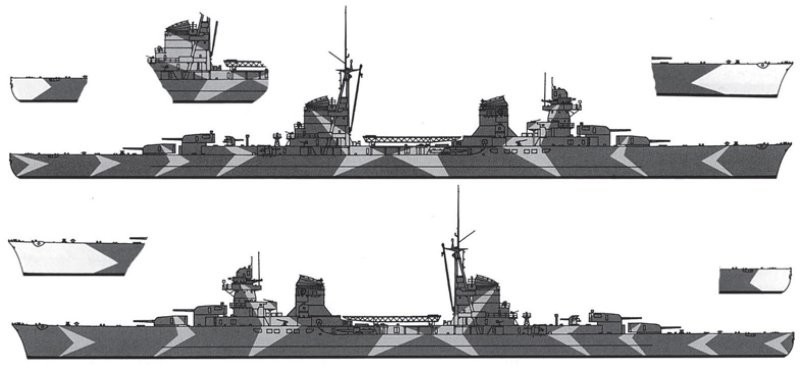

Внешний вид лёгкого крейсера Duca d`Aosta на февраль 1941 года. Данный тип камуфляжа тёмно-серого и жёлто-зеленого цветов именуется «двойной рыбьей костью»

В 1941 года на палубе установили ещё два рельса, что не только увеличило количество мин, принимаемых на борт, но и позволило использовать мины немецкого производства. После модернизации каждый крейсер мог брать до 146 якорных мин EMC, 186 донных противолодочных мин UMA или до 380 мин G.B.1.

В 1942-1943 годах крейсерам улучшили противовоздушную защиту. Вместо автоматов Breda Model 1932 установили их модернизированную и облегченную версию Breda Model 1938 с воздушным охлаждением ствола и упрощённым наведением. Две установки расположили так, чтобы обеспечить более широкие углы обстрела. Зенитные пулемётные установки заменили одноствольными установками 20-мм автоматов «Эрликон». Еще шесть автоматов разместили на надстроечной палубе, доведя их число до десяти. Кроме того, на каждом корабле имелась немецкая станция радиотехнической разведки.

Война в Средиземноморье

Вскоре после вступления в строй четыре крейсера серии C и D свели в 7-ю дивизию лёгких крейсеров, которую придали 2-ой «летучей» эскадре, базировавшейся в Специи. «Дука д’Аоста» стал флагманом дивизии. До начала Гражданской войны в Испании крейсер регулярно выходил в море для отработки совместных действий в эскадре, учебных артиллерийских и торпедных стрельб.

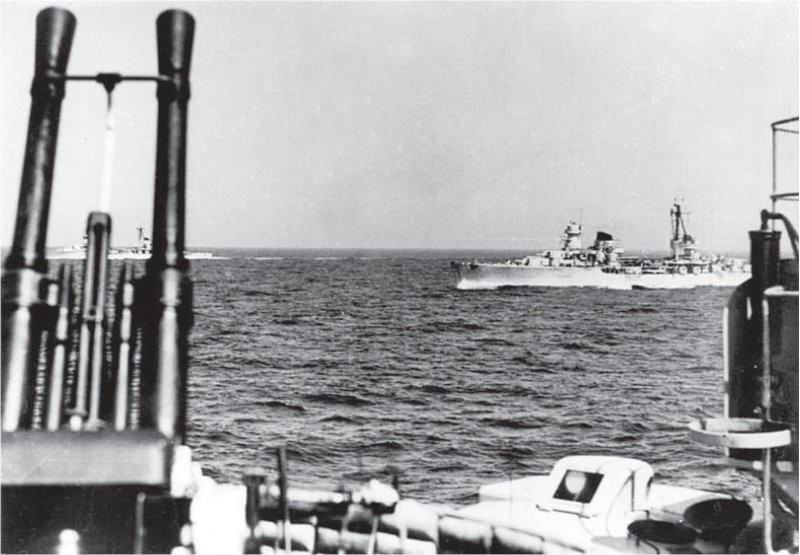

Крейсеры Muzio Attendolo и Duca d`Aosta на якорной стоянке накануне или в первые месяцы Второй мировой войны.

До ноября 1936 года «Дука д’Аоста» практически не участвовал в действиях возле Пиренейского полуострова, но после подписания пакта о военном сотрудничестве между Франко и Муссолини, он и другие крейсеры 7-й дивизии активно участвовали в Гражданской войне: сопровождали транспорты с военной помощью, привлекались для обстрела береговых укреплений республиканцев, патрулировали испанские воды.

Парадоксально, но строившийся для противодействия в первую очередь французским крейсерам, «Дука д’Аоста» так и не встретился ни с одним из них до капитуляции Франции. Единственным боевым эпизодом в этой кампании стала воздушная атака французских торпедоносцев, атаковавших соединение Сансонетти 23 июня 1940 года. Она была безрезультатной, но одна из торпед прошла буквально в паре метров от кормы «Дука д’Аоста».

9 июля между 2-й эскадрой Кампиони и британским Средиземноморским флотом Каннингхэма состоялось сражение около мыса Пунто-Стило, но флагман 7-й дивизии и остальные корабли Сансонетти прикрывали левый фланг и участия в бою не принимали.

Корабли 7-й дивизии крейсеров накануне сражения у Пунта-Стило, июль 1940 года. В центре идёт крейсер Muzio Attendolo типа Raimondo Montecuccoli (Condottieri «C»)

После начала войны с Грецией, в декабре 1940 года, «Дука д’Аоста» привлекался к регулярному патрулированию побережья, а с конца декабря 1940 до февраля 1941 года проходил плановый ремонт в Специи.

С 18 апреля по 7 июля 1941 года крейсер в составе 7-й дивизии и приданных ей двух дивизионов миноносцев поставил несколько минных заграждений в Тунисском проливе и у берегов Ливии, а также сопровождал конвои.

С активизацией действий британского флота во второй половине 1941 года «Дука д’Аоста» всё активнее привлекался к охране конвоев, использовавшихся для снабжения итальянских и немецких сил в Северной Африке. Это период получил название «Конвойных битв» и длился до лета 1942 года, пока силы стран Оси не получили решительное преимущество в Средиземном море над союзниками.

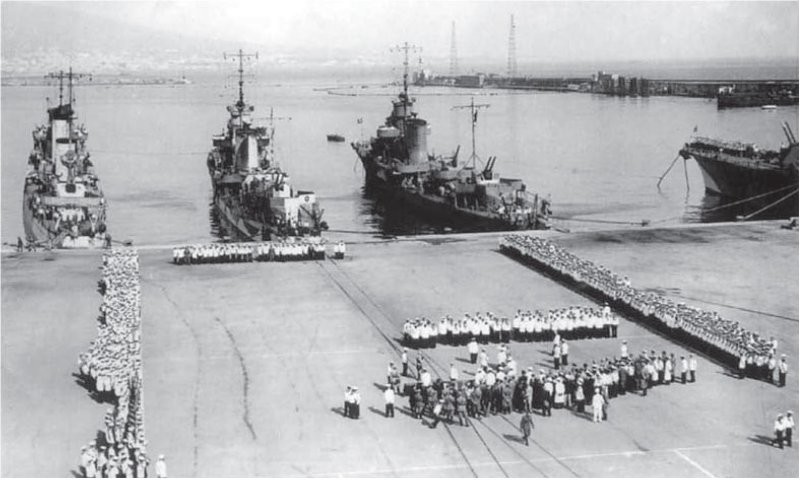

Церемонии награждения отличившихся в бою при Пантеллерии в Неаполе, 26 июня 1942 года. На заднем плане пришвартованы эсминцы (слева направо) Maloccello, Oriani и Ascari, а справа видна носовая часть крейсера Eugenio di Savoia

Но к началу 1943 года ситуация кардинально изменилась. Союзная авиация «захватила воздух», а с усилением британской эскадры в Средиземном море у итальянского флота не было шансов. Практически все главные силы были либо уничтожены, либо находились на ремонте — в море одновременно могло выйти не более 5-6 кораблей.

После капитуляции Италии «Дука д’Аоста» вместе с другими кораблями Реджиа Марина отправился в Александрию. В октябре 1943 года крейсер прибыл во Фритаун, где вместе с «Еудженио ди Савойя», «Дука делли Абруцци» и «Джузеппе Гарибальди» до марта 1944 года патрулировал Атлантику вместе с британскими силами.

Капитулировавшие итальянские корабли на Мальте, сентябрь 1943 г. На переднем плане Eugenio di Savoia, далее линкоры Caio Duilio и Andrea Doria, крейсера Luigi Cadorna и Scipione Africano

После окончания Второй мировой войны по условиям мирного договора «Дука д’Аоста» передали СССР, и он вошёл в состав советского Черноморского флота под новым именем «Керчь» в марте 1949 года. Его модернизировали, усилив зенитное вооружение и установив новые системы управления огнём. Через 10 лет корабль исключили из списков флота и разделали на металл.

Оценка проекта

В целом, крейсеры «Дука д’Аоста» и «Эудженио ди Савойя» были наиболее сбалансированными итальянскими лёгкими крейсерами и прекрасно подходили для выполнения тех задач, для которых они создавались. Несмотря на то, что за всю войну они практически не участвовали в крупных морских сражениях, на их долю выпала тяжёлая рутинная работа по сопровождению конвоев, патрулированию и постановке минных заграждений.

Материал подготовлен волонтёрской редакцией WoWs

- Как наследники проучили банк, который не хотел отдавать вклад умершего отца

- Несколько интересных историй из жизни необычных личностей