719

3

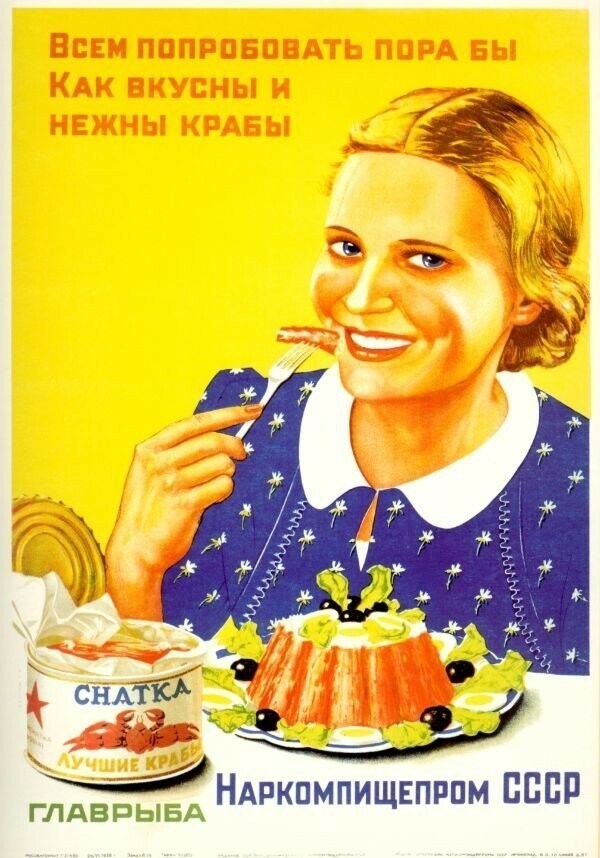

Парадокс, но факт. Несмотря на хронический товарный дефицит, в СССР существовала и даже процветала реклама товаров и услуг.

На первый взгляд, кажется очень странным – зачем призывать людей покупать то, чего днём с огнём не сыскать в обычных магазинах? Но в этом был глубокий социальный и некоторый экономический смысл. Хотя сейчас его поймут не многие…

Так о чём нам может рассказать обычная советская реклама, как на заглавной картинке?

На первый взгляд, кажется очень странным – зачем призывать людей покупать то, чего днём с огнём не сыскать в обычных магазинах? Но в этом был глубокий социальный и некоторый экономический смысл. Хотя сейчас его поймут не многие…

Так о чём нам может рассказать обычная советская реклама, как на заглавной картинке?

Сейчас, конечно, призыв копить на велосипед кажется очень странным. Двухколёсного друга может без проблем позволить себе даже человек умеренного достатка. Ведь цены на байки в магазинах начинаются от 5-6 тыс. руб. (а детские – ещё дешевле), что составляет 12-15% средней месячной зарплаты. Но в СССР всё было не так.

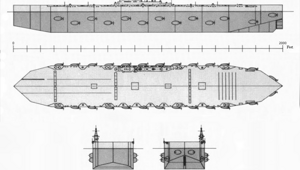

Факт первый. На картинке изображён велосипед «Прогресс» В-110 разработки Харьковского велозавода.

Факт первый. На картинке изображён велосипед «Прогресс» В-110 разработки Харьковского велозавода.

По сути, это первый массовый продукт такого вида: благодаря унификации он выпускался сразу на нескольких предприятиях в разных городах страны. Объёмы его производства доходили до полумиллиона изделий в год. Тем не менее, в конце 1950-х гг., когда этот рекламный плакат увидел свет, отпускная цена данной модели составляла 526 руб. А средняя месячная зарплата промышленного рабочего – 786 руб. до налогов. То есть, действительно, необходимо было копить.

Факт второй. Сама по себе активная реклама накопления преследовала две социально-экономические цели. Во-первых, таким способом как бы маскировался товарный дефицит: необеспеченные товарной массой деньги связывались на сберкнижках, что не создавало дискомфорта их обладателям. Во-вторых, аккумулируемые в Гострудсберкассах денежные ресурсы в дальнейшем служили источником финансирования государственных планов, ударных строек и прочих достижений народного хозяйства.

Кстати, факт третий, к сбережениям населения советская власть относилась, скажем так, без особого трепета. Например, в 1961 году прошла очередная денежная реформа, в результате которой вклады в сберкассах частично обесценились, поскольку никакого обещанного пропорционального изменения отпускных цен в реальности не произошло. Впрочем, это всё равно было чуть лучше, чем условия денежной реформы 1947 года, когда сбережения в безналичной форме были частично конфискованы государством.

В общем, народ надо было заманивать в сберкассы. Что советская реклама и старалась делать, выполняя госзаказ.

Факт четвёртый. Как ни крути, цена многих товаров долговременного пользования в СССР была завышена относительно доходов населения. И это также было одним из способов мобилизации сбережений для финансирования задач государства. Которое, заметим, само устанавливало и регулировало (чаще всего – повышало) оптовые и розничные #цены на широкую номенклатуру потребительских товаров. Интересная схема, да?

И связанный с нею факт пятый. ХВЗ, как и большинство формально гражданских предприятий был включён во всевозможные мобилизационные планы на случай войны. Кроме того, он выпускал и продукцию оборонного назначения. То есть, завышенные цены на потребтовары служили вдобавок источником финансирования военных расходов Советского Союза. И в целом это была довольно стройная система социалистической эксплуатации трудящихся, которые, впрочем, были этим обычно довольны. В том числе, благодаря пропаганде и такой вот рекламе, о чём она, конечно же, умалчивала.

А вы хотели бы возврата к такой счастливой советской жизни?

Факт второй. Сама по себе активная реклама накопления преследовала две социально-экономические цели. Во-первых, таким способом как бы маскировался товарный дефицит: необеспеченные товарной массой деньги связывались на сберкнижках, что не создавало дискомфорта их обладателям. Во-вторых, аккумулируемые в Гострудсберкассах денежные ресурсы в дальнейшем служили источником финансирования государственных планов, ударных строек и прочих достижений народного хозяйства.

Кстати, факт третий, к сбережениям населения советская власть относилась, скажем так, без особого трепета. Например, в 1961 году прошла очередная денежная реформа, в результате которой вклады в сберкассах частично обесценились, поскольку никакого обещанного пропорционального изменения отпускных цен в реальности не произошло. Впрочем, это всё равно было чуть лучше, чем условия денежной реформы 1947 года, когда сбережения в безналичной форме были частично конфискованы государством.

В общем, народ надо было заманивать в сберкассы. Что советская реклама и старалась делать, выполняя госзаказ.

Факт четвёртый. Как ни крути, цена многих товаров долговременного пользования в СССР была завышена относительно доходов населения. И это также было одним из способов мобилизации сбережений для финансирования задач государства. Которое, заметим, само устанавливало и регулировало (чаще всего – повышало) оптовые и розничные #цены на широкую номенклатуру потребительских товаров. Интересная схема, да?

И связанный с нею факт пятый. ХВЗ, как и большинство формально гражданских предприятий был включён во всевозможные мобилизационные планы на случай войны. Кроме того, он выпускал и продукцию оборонного назначения. То есть, завышенные цены на потребтовары служили вдобавок источником финансирования военных расходов Советского Союза. И в целом это была довольно стройная система социалистической эксплуатации трудящихся, которые, впрочем, были этим обычно довольны. В том числе, благодаря пропаганде и такой вот рекламе, о чём она, конечно же, умалчивала.

А вы хотели бы возврата к такой счастливой советской жизни?

Ссылки по теме:

- Фото ампутированной ноги француза использовали для антирекламы без его согласия

- В Перми епархия простила хозяйку "божественной шаурмы" после извинений

- Вот такой "провинциальный" маркетинг

- Е, Б и точки: кое-что о русском мате

- 7 людей, погулявших на своих похоронах

реклама

-отцу как молодому специалисту с семьей дали трешку после трех лет в очереди.

все познается в сравнении..

Три пояса снабжения, три цены.

Это во-первых.

Дефицита не было вообще.

Дефицит был ТОЛЬКО по госцене.

"Шилярис" в Ленинграде и Вильнюсе стоил разные деньги.

"Аист" в Гомеле и "Аист" в Ленинграде стоили разные деньги.

"Луч" в Гомеле и Лениграде...

"Зенит" в Минске и Лениграде...

Да много чего...

Так господа признавайтесь кто перевербовал стойкого ленинца коммуниста Кемерова в правоуклонистов ?

Взял тут у друга прокатиться на его китайской дребедени с миллиардом скоростей. Чуть лишка придавил на педаль и звезда передняя согнулась на 90 градусов.

Был реально в шоке. Согнуть советскую велосипедную звезду - это не реально! Я конечно на Прогрессе не катался, но на очень многих советских лисапедах.

ps: сейчас ищу по объявлениям советский байк. Хлам, который в магазине продается брать не буду. А штуки баков мне на лисапед жалко.

Хотя, держите байк проданный за 500000$. Чуть более 30 млн руб.

Это ж на сколько банку сократили что от КАМСНАТКА осталосЬ только СНАТКА