640

42

В прошлой части: я показывал колоритный городок Мегри на самом юге Армении, а сегодня погуляем по его окрестностям - старинному селу Шванидзор и "мёртвой дороге" на границе Ирана, в которую и упирается путь на юг.

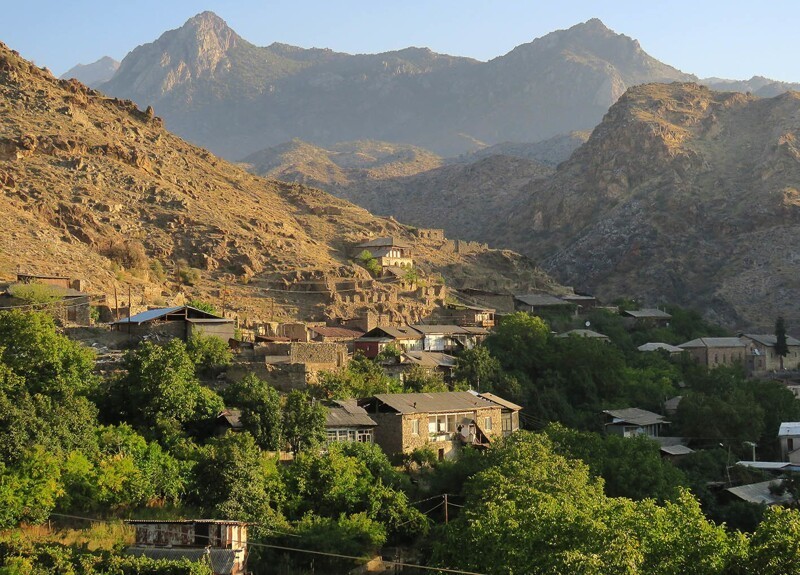

Живописную дорогу поперёк долин, которой был посвящен отдельный пост, проложил ещё руководитель Армянской ССР Карен Демирчян на рубеже 1970-80-х, видимо сделавший верные выводы из общения со своим азербайджанским коллегой Гейдаром Алиевым. Через перевалы трасса связала воедино дороги долин, расходившиеся от райцентров, сообщавшихся между собой лишь через Советский Азербайджан, и думаю, не стоит пояснять, что случилось, когда он перестал быть советским. Война с Азербайджаном на востоке, блокада Турции на западе, коллапс Грузии на севере и остановка Мецаморской АЭС внутри страны сделали иранскую трассу "дорогой жизни", единственным путём, по которому в Армению попадали еда, топливо и товары первой необходимости. В 2005-06 годах у самого южного её участка появился дублёр, от Капана уходящий не вверх вдоль Вохчи, а сразу за Мегринский хребет. Страшно извилистая и в полтора раза более длинная, эта дорога оживает лишь во время обвалов и заносов, перекрывающих Мегринский перевал, а в основном представляет собой прямо-таки сибирскую глушь. На полсотни километров пути здесь всего 4 селения (Чикатен, Шикаох, Цав и Шванидзор), а в Шикаохском заповеднике, который пересекает немалая часть трассы, ещё живы священные платановые рощи, по шуму которых предсказывали будущее мидийские жрецы. Мне хотелось проехать по этой дороге, но в моём распоряжении были только попутки, а камнепада на Мегринском перевале Арамазд в те дни не послал. Мы ограничились поездкой в Шванидзор - небольшое село в 15 километрах от Мегри, её "ворота" со стороны Аракса:

×

Но и здесь такая глушь, что динозавры водятся:

Да сойка в камнях в этом преддверии Персии казалось чем-то необычным и южным:

В одном из сельских переулков внезапно встречает ТАКОЕ:

Это акведук, неизменно поражающий путешественников со времён своей постройки в 17 веке:

И все эти века исправно действующий - правда, не круглый год, а лишь весной и летом, когда полив садов за распадком особенно актуален:

Всё это роскошное сооружение несёт тщедушный арык глубиной по щиколотку:

На холме над акведуком видны руины чего-то наподобие дворца. Но меликства тут не было, и кто воздвиг себе этот дворец (судя по архитектуре - в 19 веке), богатый ли купец, продажный ли начальник погранзаставы или директор так и не заработавших рудников - теперь, наверное, узнать можно только в пыльных архивах, да и то если армянским владеть.

В проёмах виден спуск к Араксу - стена гор на заднем плане уже иранская. До реки отсюда пара километров, и с пол-километра - до выхода к "дублёру дороги жизни".

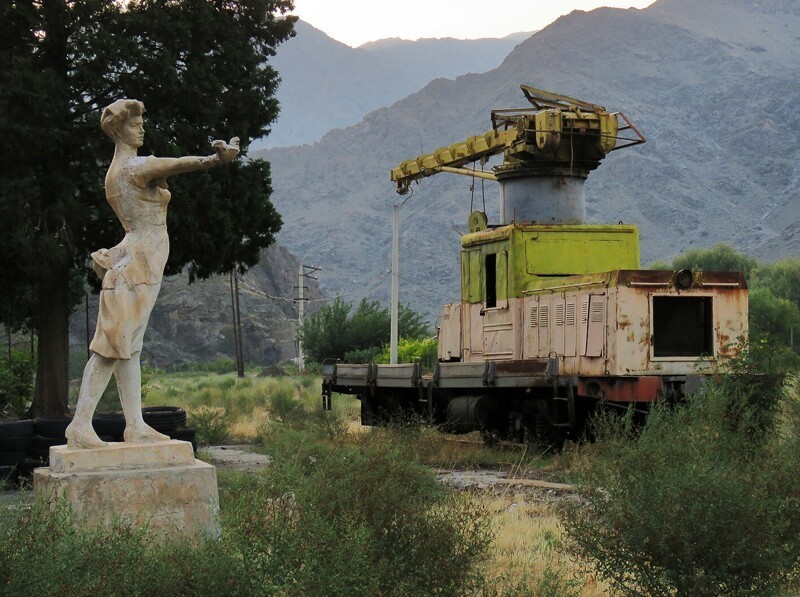

Сам Шванидзор стоит в аппендиксе, и его ущелье - тупик:

Разрушенные кварталы на склоне напоминают о том, что до Перестройки немалую часть населения этих мест составляли азербайджанцы:

Среди сельских домов почти не выделяется внешне базилика Сурб-Аствацацин (1879), красивый резной портал которой и обветшалый пыльный интерьер показаны по ссылке в первом абзаце - мы же до неё так и не дошли.

Полюбовавшись акведуком, мы решили спускаться на Аракс и ловить в Мегри попутку. Однако на выезде из села нас вдруг догнал запыхавшийся щуплый лысеющий человек, радостно поздоровался, засыпал нас вопросами о том, как нынче дела в матушке-России, да поведал, что сам он много лет жил в Таганроге и недавно вернулся в родное село. Спешил он вроде как на маршрутку, но ВНЕЗАПНО обнаружил, что в этот день её не будет, а потому "пойдёмте ко мне домой! Сад вам покажу, кофе выпьем, а потом вам машину найдём!". И я было засомневался, но Оля ещё с вечера в Мегри восхищалась здешними садами и обрадовалась возможности сходить в такой на экскурсию. И вот шли мы уже не к Араксу, а вверх по главной улице села:

Мимо домов с огромными верандами:

В смыкающуюся тень скалистых гор:

Самое оживлённое место Шванидзора, как и века назад - родник. Он единственный источник воды на несколько сотен человек, а потому вода его подаётся в разные дома по расписанию:

Самвелу проще - у него колодец прямо на участке, так как его дом самый верхний в селе:

В саду встретила нас старая косматая женщина в домашнем халате, Самвелова мать, и вот уже вдвоём они показывали нам своё нехитрое для этих мест, но впечатляющее для жителей скудного севера хозяйство:

Но назначение отдельных сущностей я предательски забыл, да и садом восторгался недолго:

Самвел привёл нас в захламлённую комнату с чёрными облезлыми стенами, а мать посетовала, что сын её - сапожник без сапог, ибо вообще-то он строитель-отделочник. Самвел огрызнулся в ответ "Да у меня времени нет!". Мать принесла к столу домашний сыр, овощи и фрукты, самодельный хлеб с неимоверно вкусным вареньем и чай, Самвел же вытащил откуда-то Великую и Ужасную Тутовку. Я всё-таки позволил уговорить себя на рюмку, хотя и знал уже, что армянская тутовка - это не русская водка, в ней 70 градусов, а стало быть любой объём надо мысленно умножать на два. Беседа понемногу начал уходить из конструктивного русла, Самвел всё более бессвязно рассказывал, каким чотким пацаном он был "в Тагани", а на мать, пытавшуюся встрять в разговор, шикал "Да отстань ты! Вот видишь ко мне нормальные люди приехали, не то что вы все, деревенщина!". В общем, экскурсия в сад обернулась общением с самым обычным алкашом, и хотя в Ереване мне много рассказывали о том, какая великолепная у армян алко-культура и как здесь перестают уважать пьяниц, Самвел из Шванидзора не сильно отличался от Сергея из Щегловки. Когда же он отлучился покурить, мать поведала, что зря мы сюда пришли - он как напьется, звереет, и бывало даже её, родную, колотил. У старушки, однако, не было телефона, так что дальше я включил все навыки своего общения с деклассированным элементом, чтобы убедить Самвела, что нам пора бы ехать, у него хорошо, но впереди много интересного. Понемногу от "Да нах оно вам надо, оставайтесь у меня ночевать!" (дело было на рассвете) через "Да успеете вы, сейчас друзьям позвоню и уедете!" он перешёл к тому, чтобы реально кому-то позвонить. Звонков он сделал несколько, естественно по-армянски, и снова перешёл к идее оставаться ночевать: "Ну вы же люди нормальные, городские! Не то что вся эта деревенщина!". Наконец, откуда-то появился рослый седой дядька, наорал на Самвела по-армянски и ушёл, хлопнув дверью. Самвел развёл руками: "Не хочет вас бесплатно вести!", и мы тут же вскочили и догнали дядьку у ворот, сказав, что не против уехать за деньги. Экскурсия в сад и неплохой завтрак обошлись нам в 2000 драм (около 300 рублей) за такси.

Но зато мы получили возможность проехать вдоль Аракса со всеми остановками. Дальше я покажу кадры частью с дороги туда (где водитель сильно спешил), частью с дороги обратно, отличающиеся по освещению - предрассветные сумерки или знойный полдень.

С одной стороны от дороги - стена опалённых гор:

С другой - такая же стена, но только за быстрым и мутным Араксом, крупнейшей рекой Армянского нагорья, в степях Азербайджана впадающей в Куру. По расходу воды Аракс сравним с Днестром, но куда маловоднее за счёт более быстрого течения. И название его не только напоминает об отважных воинах Александра Македонского, но и действительно греческое, а вот из какого языка оно туда попало - каждый народ на берегах имеет своё мнение:

Ну а ещё Аракс служит границей Ирана, неизменной двести с лишним лет. И Персия скалится натуральными фортами с бойницами на круглых башнях - не зря там "Туркманчай" по сей день звучит примерно как для немцев "Сталинград", а для шведов "Полтава".

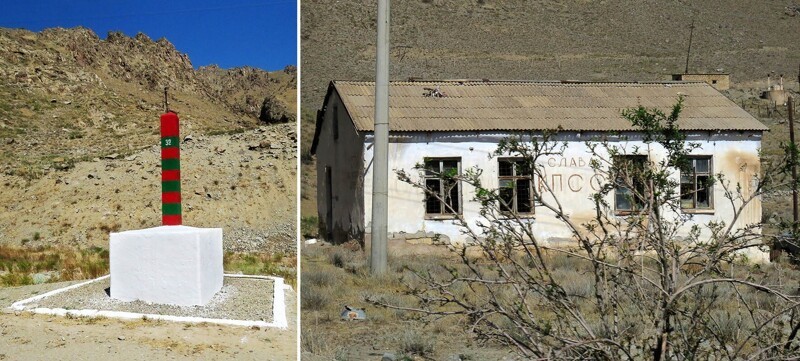

Да и красно-зелёные столбики напоминают гордым иранцам о том, что стережёт эту землю не маленькая Армения, а та же самая страна, которая её у них отвоевала. Российские пограничники в Армении - примета старых советских границ, и если со стороны дружественного Ирана это просто присутствие, то на рубежах эрдагановской Турции солдат ядерной державы вовсе не лишний.

За рекой, говорят, после Исламской революции 1979 года из камней выкладывали портреты Хомейни. Теперь там никаких идеологических признаков не видать, зато на этом берегу заброшенный сарай (увы, мне в кадр попал куст-антисоветчик!) по-прежнем славит КПСС. Как в те времена, когда под этим скалами можно было услышать шум поезда:

На Крайнем Юге бывшего СССР, как и на Крайнем Севере, есть своя Мёртвая дорога - линия Ереван-Баку:

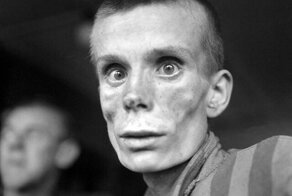

В отличие от Северной, Южная Мёртвая дорога не была великой стройкой коммунизма, а росла постепенно: в 1902 году первый поезд из Тифлиса пришёл через Александрополь в Эривань, а в 1908 линия была продлена через Нахичевань до Джульфы. Джульфа традиционно служила главными воротами в Иран, и в 1914 году паровозный гудок впервые зазвучал по ту сторону Аракса - у конечной станции в Тебризе по сей день стоит на постаменте сормовский паровоз... С другой стороны, из Баку, в 1936 году железная дорога пришла на медные шахты Кафана. И наконец в 1939-41 годах рельсовое кольцо трёх столиц Закавказья замкнула линия Джульфа-Минджеван, в тогдашних реалиях заигрывания Реза-шаха Пехлеви с Гитлером ставшая ещё и рокадой вдоль пограничного Аракса. По такому назначению она послужила Советскому Союзу через считанные месяцы после запуска, когда Красная Армия с юга и британские войска из Индии совершили превентивную интервенцию в Иран. Но границу отодвинуть, несмотря на создание в 1945-46 годах аж двух мерионеточных республик в Иранском Азербайджане, СССР тогда не смог, и в закрытой Железным занавесом стране магистраль так и осталась рокадой. По ней ходили довольно странные пассажирские составы, охранявшиеся особым формированием погранвойск - ротам сопровождения поездов, бойцы которых дополнительно проверяли пассажирам документы и дежурили в тамбурах, присматривая, чтобы кто не соскочил на пограничный забор. Из 6 таких рот на весь СССР в Закавказье находилось 4. По ночам же пассажирам не давали спать бесчисленные осветительные вышки. Но движение было активным: из Баку в Ереван и Кафан, из Москвы в Нахичевань и Тегеран, да ещё и туристический вагон при всех сложностях сюда каким-то образом цепляли - возможно, для иностранцев, садившихся на специальном "интуристовском" вокзале в Джульфе. Сам этот участок принадлежал Азербайджанской железной дороге, и потому с распадом СССР фактически оказался бесхозным. Пассажирские поезда, пустые и побитые, ещё ходили до осени 1991 года, и в лучшем случае здесь по ним летели камни, а случались и поджоги, и грабежи. Последний товарный поезд проехал вдоль Аракса в 1992 году, а в 1993-м кончилось и служебное движение.

Война, натурально, изрубила магистраль на куски, и подобно Северной Мёртвой дороге, Южная теперь состоит из нескольких совершенно разных участков. От Ервана до пограничной станции Ерасх лежат пути и раз в день, по бесполезному для туриста расписанию, ходит электричка. Нахичевань стала "островом" русской колеи, но не железных дорог в целом - ведь через Джульфу она по-прежнему сообщается с Ираном. В теории там есть электрички и дальний поезд на Мешхед, по стране формирования проходящий полсотни километров из 2000, но на практике, как я понимаю, и то и другое давно отменили. На востоке, в "материковом" Азербайджане, осталась полноценная железная дорога с ночным поездом до конечной, когда-то совершенно заурядной станции Горадиз, которым я не рискнул воспользоваться. Да и не я один, видимо, так что и ссылку даже не на кого дать... Ну а на юге Армении (включая Капан с его заброшенным вокзалом) и в "поясе безопасности" Карабаха пути по большей части разобраны, а местами и вовсе затоплены Худаферинской ГЭС на границе Ирана. Рельсы, столбы, провода и составы исчезли плавильных печах Исфахана (или где у персов ещё металлургия есть?) в 2010 году. И лишь на берегу Аракса, в 4 километрах от города, может быть как неофициальный памятник, каким-то чудом уцелела станция Мегри:

В заброшенном вокзале конца 1930-х годов - симпатичный интерьер:

У путешественников есть традиция захаживать и в служебные комнатки, где валяется немало документов на русском языке с печатями давно расформированных ведомств и Азербайджанской железной дороги. Я, увы, пренебрёг такой возможностью, но немало подобных находок показывал в своём посте puerrtto.

А вот плакат ко дню победы - и не скажешь так на глаз, в каком году повешен. Но логика подсказывает - что очень много лет назад:

К чести армян, он цел и даже не завандален, хотя сама станция Мегри растворяется в забвении буквально на глазах. С 2015 года, когда тут были Кирилл и Аня (ссылка в первом абзаце) кто-то расколошматил памятник Степану Шаумяну - и это странно, ведь армяне не поднимают руку на исторических армян.

А за год, прошедший от визита Лапшина до моего визита, сгорела мотриса, которую я так и не смог опознать - возможно, самоделка, на которой пограничники продолжали ездить вдоль забора вплоть до ликвидации рельс.

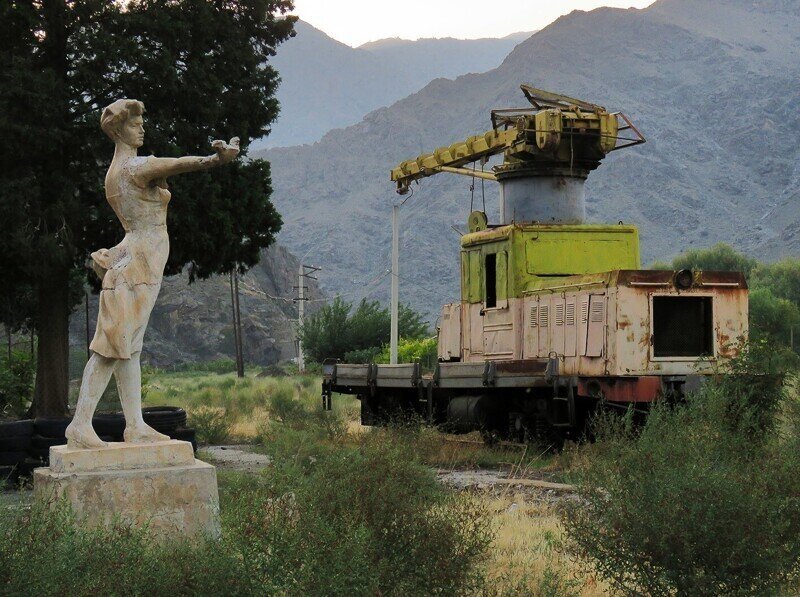

А вот жизнеутверждающая скульптура да маневровый ТГМ, успевший поработать здесь считанные годы (если не месяцы) - пока ещё стоят. От других же станций на 40-километровом участке армяно-иранской границы не осталось, кажется, и вовсе ничего:

Едем дальше. Впереди встаёт зубчатая гора - это конец Зангезурского хребта, естественная стена, надёжно разделяющая Нахичевань и Армению. Где-то на той стороне - Ордубад, один из самых интересных городков Азербайджана.

Вот мы уже поравнялись с Мегри:

В плавнях у реки - новенькая больница, построенная видимо какими-нибудь меценатами из Спюрка (диаспоры). Причём явно для армян, а не для персов - по ту сторону Аракса медицина и так по сочетанию доступности и качества одна из лучших в мире.

Поодаль по гребню скалы змеёй вьются стены иранской крепости Кюрдаш, спускающейся к мечети у "купален Аббас-Мирзы" - видимо, гарнизонной бани. Судя по имени принца, командовавшего шахскими войсками в следующую русско-персидскую войну, эту крепость иранцы возвели в 1810-х, потеряв заречный Мегри.

За поворотом скрыт Агарак (4,5 тыс. жителей), основанный в 1949 году как погранзастава, в 1954 ставший ПГТ, а в 1995-м, с ликвидацией в Армении этого статуса - городом. При Советах его градообразующим предприятием был Агаракский медно-молибденовый комбинат - второй по значению в Армении после Зангезурского в Каджаране. Но сами рудники где-то выше по горам, а о том, что Агарак может быть чем-то, кроме пограничных ворот, теперь и думать-то странно. Каких-то достопримечательностей там нет, но самое яркое зрелище, по словам одной знакомой - "как чёрные замотанки обращаются в цветастых птиц": не секрет, что запретный сладкий плод для иранцев произрастает в Ереване, и лишь ступив на христианскую землю, многие гости из Исламской республики немедленно сбрасывают свой чёрный дресс-код. Но Агарак и вообще эти опалённые солнцем края, на которые взирают через реку сарбазы, персы стараются проскочить побыстрее, подняться в прохладные лесистые горы да испить запретного вина если не в разгульном Ереване, то хотя бы в поэтичном Горисе. Впрочем, куда актуальнее туристических автобусов здесь бензовозы, которые тягают архаичные цветастые фуры, европейские и американские аналоги "кразов" и "шишиг", поставлявшиеся в шахский Иран до Исламской революции.

Приграничные районы Ирана я уже показывал с самолёта Баку-Нахичевань, но Армению он облетает, в прямом смысле слова, за пушечный выстрел. Всего армяно-иранская граница тянется на 40 километров, а так как сто лет назад преобладали здесь азербайджанцы и в годы Гражданской война входила эта долина в протурецкую Араксскую республику, сейчас этот уголок имел все шансы угодить в "пояс безопасности" Карабаха. Из конца в конец эту границу проезжал Лапшин, на западном конце показав Агарак и старинную Корчевань, а на восточном, за серпантином наподобие Памирского тракта - руины Нрнадзора, бывшего Нювенди, последнего азербайджанского села Армении, покинутого летом 1991 года.

Ну а мы здесь, на самом краю, пока что не прощаемся с Арменией. Тысячелетие попыток удержаться за эти камни даёт о себе знать - все границы Армении пронзительны и драматичны: дорога жизни, линия фронта и воплощённый Ахерон... В следующей части об Армении я покажу азербайджанскую границу, но только сначала сделаем то, чего азербайджанский читатель явно не одобрит - отправимся в Нагорный Карабах.

Автор VARANDEJ

Автор VARANDEJ

Ссылки по теме:

- Уникальные артефакты прошлого, о которых многие даже не слышали

- 15 уникальных фотофактов обо всем на свете, которые стоит узнать ради расширения кругозора

- Высшая мера: страны, которые до сих пор практикуют смертную казнь

- Дизайнеры придумали двухэтажные кресла для самолетов

- Как в 1900-е годы люди представляли себе путешествия будущего

реклама