692

6

Морской бой при Санто-Доминго — сражение между британской и французской эскадрами времён Наполеоновских войн, стало последним крупным боевым столкновением линейных сил этих держав и последним классическим эскадренным боем парусных кораблей на открытой воде.

×

6 февраля 1806 года ... произошёл последний классический эскадренный бой парусных кораблей.

Морской бой при Санто-Доминго — сражение между британской и французской эскадрами времён Наполеоновских войн, стало последним крупным боевым столкновением линейных сил этих держав и последним классическим эскадренным боем парусных кораблей на открытой воде.

В этот день в Карибском море, между мысами Нисао и Каталана у Санто-Доминго, в бою сошлись эскадры британского вице-адмирала, сэра Джона Дакворта, и французского вице-адмирала, Корентена Лейссега. Британцы стремились обезвредить неприятельские военно-морские силы, пришедшие из Европы и представлявшие угрозу торговым путям между Вест-Индией и Метрополией. В ходе этого сражения им сопутствовала удача — все пять линейных кораблей Лейссега были уничтожены или захвачены в плен, а потери французов составили более 1 500 человек. Британцы не потеряли ни одного корабля и смогли отпраздновать ещё одну крупную победу, одержанную, к тому же, всего 4 месяца спустя знаменитой Трафальгарской битвы.

В этот день в Карибском море, между мысами Нисао и Каталана у Санто-Доминго, в бою сошлись эскадры британского вице-адмирала, сэра Джона Дакворта, и французского вице-адмирала, Корентена Лейссега. Британцы стремились обезвредить неприятельские военно-морские силы, пришедшие из Европы и представлявшие угрозу торговым путям между Вест-Индией и Метрополией. В ходе этого сражения им сопутствовала удача — все пять линейных кораблей Лейссега были уничтожены или захвачены в плен, а потери французов составили более 1 500 человек. Британцы не потеряли ни одного корабля и смогли отпраздновать ещё одну крупную победу, одержанную, к тому же, всего 4 месяца спустя знаменитой Трафальгарской битвы.

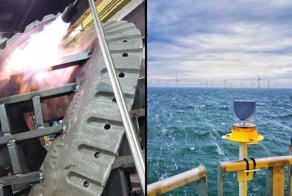

6 февраля 1900 года … для передачи сигнала бедствия на море впервые было использовано радио.

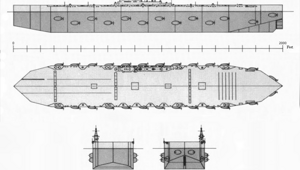

Ноябрьский переход из Кронштадта в Либаву в 1899 году должен был стать для броненосца береговой обороны «Генерал-адмирала Апраксина» рутинным, но стал настоящим испытанием для всего Балтийского флота. Ночью, в метель, броненосец напоролся на камни у острова Гогланд — именно в таких условиях началась история отечественного судового беспроводного телеграфа, то есть будущих судовых радиостанций.

Все попытки освободиться самостоятельно потерпели неудачу, и к декабрю броненосец оказался в ледовом плену. Единственной надеждой оставался «Ермак» — первый в мире ледокол арктического класса, работавший в ту пору в акватории Финского залива. Но между кораблями необходимо было наладить контакт, и именно здесь были использованы станции беспроводного телеграфа русского изобретателя Александра Степановича Попова. После установки на Гогланде своего оборудования, Попов со своими сотрудниками, впервые в мировой морской практике, смогли установить радиосвязь «берег — судно» и передать на «Ермак» сигнал бедствия о «Генерал-адмирале Апраксине». После этого исторического события и последующего спасения броненосца, А. С. Попов был назначен ответственным наблюдающим за оснащением всего отечественного флота станциями беспроводного телеграфа. Уже к началу Русско-японской войны 1904–1905 гг. десятки русских боевых кораблей были оснащены радиосвязью.

Все попытки освободиться самостоятельно потерпели неудачу, и к декабрю броненосец оказался в ледовом плену. Единственной надеждой оставался «Ермак» — первый в мире ледокол арктического класса, работавший в ту пору в акватории Финского залива. Но между кораблями необходимо было наладить контакт, и именно здесь были использованы станции беспроводного телеграфа русского изобретателя Александра Степановича Попова. После установки на Гогланде своего оборудования, Попов со своими сотрудниками, впервые в мировой морской практике, смогли установить радиосвязь «берег — судно» и передать на «Ермак» сигнал бедствия о «Генерал-адмирале Апраксине». После этого исторического события и последующего спасения броненосца, А. С. Попов был назначен ответственным наблюдающим за оснащением всего отечественного флота станциями беспроводного телеграфа. Уже к началу Русско-японской войны 1904–1905 гг. десятки русских боевых кораблей были оснащены радиосвязью.

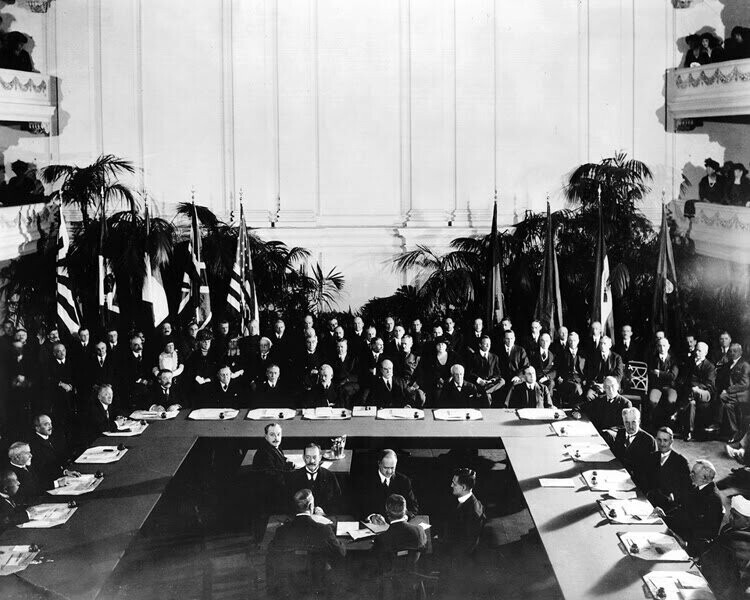

6 февраля 1922 года ... был подписан Вашингтонский военно-морской договор.

Известный также как «Договор пяти держав», Вашингтонский военно-морской договор 1922 года был подписан между США, Великобританией, Францией, Италией и Японией и был призван ограничить гонку военно-морских вооружений, которая продолжалась после Первой мировой войны.

По окончании войны Великобритания сохранила за собой статус ведущей морской державы с самым мощным военно-морским флотом, но США на западе, а Япония на востоке продолжали активно развивать свой флот и явно указывали на то, что это лидерство вскоре будет оспорено. Франция и Италия также рассматривали новые программы строительства большого числа крупных боевых кораблей, в результате чего в начале 1920-х гг. сложилась ситуация, сходная с «дредноутной» гонкой вооружений первого десятилетия ХХ века. Новый договор предусматривал целый ряд ограничений на качественном и количественном уровнях — фиксировал максимальный разрешённый суммарный тоннаж военно-морских флотов, вводил ограничения по водоизмещению и вооружению всех основных классов боевых кораблей, а также регламентировал очерёдность утилизации крупных боевых кораблей, выходящих за рамки суммарно разрешённого для каждой страны тоннажа. Именно в результате принятых в 1922 году ограничений появились на свет «вашингтонские» крейсеры, а программы развития и строительства линкоров были заморожены на долгие годы. Вашингтонский военно-морской договор действовал до конца 1936 года.

По окончании войны Великобритания сохранила за собой статус ведущей морской державы с самым мощным военно-морским флотом, но США на западе, а Япония на востоке продолжали активно развивать свой флот и явно указывали на то, что это лидерство вскоре будет оспорено. Франция и Италия также рассматривали новые программы строительства большого числа крупных боевых кораблей, в результате чего в начале 1920-х гг. сложилась ситуация, сходная с «дредноутной» гонкой вооружений первого десятилетия ХХ века. Новый договор предусматривал целый ряд ограничений на качественном и количественном уровнях — фиксировал максимальный разрешённый суммарный тоннаж военно-морских флотов, вводил ограничения по водоизмещению и вооружению всех основных классов боевых кораблей, а также регламентировал очерёдность утилизации крупных боевых кораблей, выходящих за рамки суммарно разрешённого для каждой страны тоннажа. Именно в результате принятых в 1922 году ограничений появились на свет «вашингтонские» крейсеры, а программы развития и строительства линкоров были заморожены на долгие годы. Вашингтонский военно-морской договор действовал до конца 1936 года.

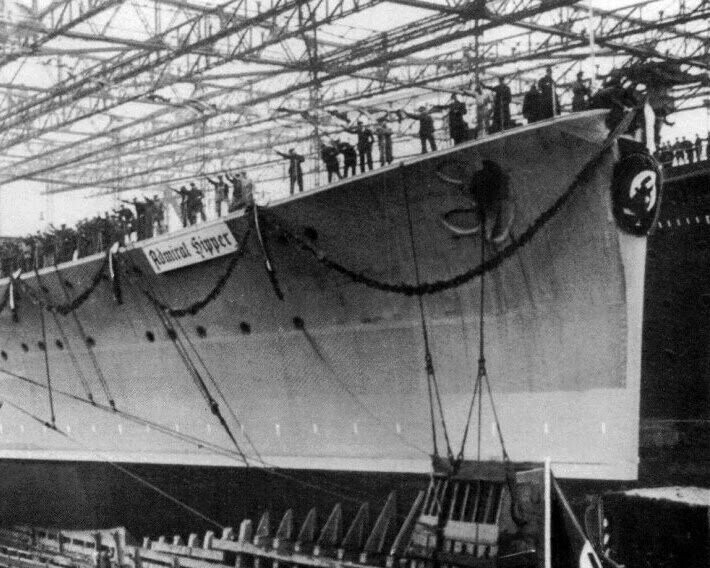

6 февраля 1937 года ... был спущен на воду тяжёлый крейсер Admiral Hipper.

Admiral Hipper был первым кораблем в серии из пяти тяжёлых крейсеров, заложенных для немецких Кригсмарине во второй половине 1930-х гг. и получил своё название в честь командующего «Флотом открытого моря» кайзеровской Германии, адмирала Франца Риттера фон Хиппера.

Построенный на верфи Blohm und Voss в Гамбурге, новый крейсер считался весьма высокотехнологичным кораблём — достаточно сказать, что для его полноценного обслуживания потребовался экипаж в почти полторы тысячи человек, что было сравнимо с экипажами линкоров. За годы своей службы Admiral Hipper принимал активное участие во Второй мировой войне, действуя против атлантических конвоев и участвуя в различных боевых операциях в районе Норвегии. В феврале 1943 года корабль вернулся в Германию, где встал на большой ремонт. В 1944 году, находясь в районе Пиллау, поддерживал своим огнём отступающие немецкие войска. После возвращения в Германию в конце апреля 1945 года, во время одной из бомбардировок союзной авиации, тяжёлый крейсер получил серьезные повреждения и был затоплен собственным экипажем в гавани города Киль 3 мая 1945 года.

Построенный на верфи Blohm und Voss в Гамбурге, новый крейсер считался весьма высокотехнологичным кораблём — достаточно сказать, что для его полноценного обслуживания потребовался экипаж в почти полторы тысячи человек, что было сравнимо с экипажами линкоров. За годы своей службы Admiral Hipper принимал активное участие во Второй мировой войне, действуя против атлантических конвоев и участвуя в различных боевых операциях в районе Норвегии. В феврале 1943 года корабль вернулся в Германию, где встал на большой ремонт. В 1944 году, находясь в районе Пиллау, поддерживал своим огнём отступающие немецкие войска. После возвращения в Германию в конце апреля 1945 года, во время одной из бомбардировок союзной авиации, тяжёлый крейсер получил серьезные повреждения и был затоплен собственным экипажем в гавани города Киль 3 мая 1945 года.

Материал подготовлен волонтёрской редакцией WoWS.

Источник:

Еще крутые истории!

реклама