1135

30

В прошлый раз мы посмотрели Шаболовку индустриальную: . Там, действительно, было достаточно много предприятий, которые в конце 1920-х годов, когда началась масштабная индустриализация страны, серьёзно развивались. Кроме того, там был ещё и текстильный институт. Деревянные бараки и частные дома уже не могли удовлетворить потребность в жилье для растущего населения. Началась большая стройка.

А поскольку доминирующим стилем той эпохи был конструктивизм, получился один из крупнейших в Москве конструктивистских жилых массивов. Несколько кварталов между Шаболовкой и Мытной в районе улиц Лестева и Шухова, квартал фабрики Гознака, квартал общежитий между улицами Орджоникидзе и Стасовой между 2-м и 3-м Донскими проездами. Я даже не смог всё обойти. Облик многих зданий был значительно изменён, но есть и здания, сохранившиеся практически в первоначальном виде.

Шестиэтажный кирпичный жилой дом 1930 года постройки на улице Мытной , архитектор А. Аронов.

Шестиэтажный кирпичный жилой дом 1930 года постройки на улице Мытной , архитектор А. Аронов.

Экспериментальный дом из крупных блоков, предшественник «блочек» хрущёвской эпохи, должен был стать образцом скоростного строительства, но возводился долгих четыре года. За это время он успел «обрасти» стильным геометрическим декором: в основном объеме здания подчеркнули четкие линии прямоугольных блоков и ленточных угловых балконов,

×

Одноэтажный продуктовый магазин «завернули» лихим изгибом в духе американского стримлайна. Вечная борьба призмы с цилиндром. Витрину магазина украсили фигурами трех поросят из популярного и в СССР диснеевского мультфильма; старожилы пользуются этим названием до сих пор.

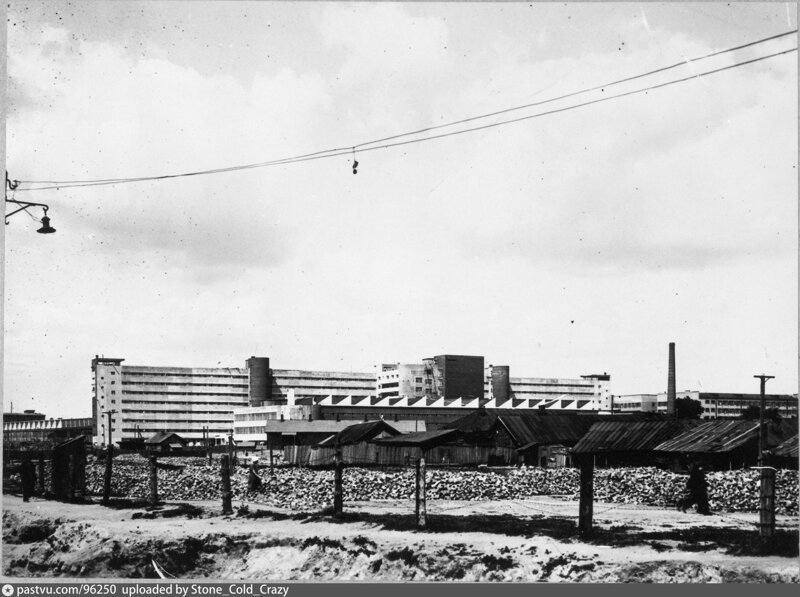

Так выглядел район, когда деревья ещё не были посажены.

Один из объектов инфраструктуры - универмаг "Мосторг", ныне "Даниловский" на углу улиц Даниловская и Люсиновская. Внешний вид сохранил на все 100%. Может быть только цвет другой, но цветных фотографий 1930-х годов я не нашёл. Первоначальный проект был конструктивистским, но время внесло свои коррективы.

Построен в 1929–1934 годы. Открыт 9 августа 1936 года. Архитектор Г. К. Олтаржевский, инженер А. А. Болдырев.

Построен в 1929–1934 годы. Открыт 9 августа 1936 года. Архитектор Г. К. Олтаржевский, инженер А. А. Болдырев.

Строительство универмага было начато одновременно с возведением крупных жилых массивов на ул. Лестева, Хавской и Мытной, завершая по первоначальному проекту симметричную планировку жилого посёлка Гознака, выходящего тупым клином на Даниловскую площадь.

После "Мосторга" назывался "Московским промторгом", с 1940 года назывался Московским показательным универмагом по торговле улучшенным ассортиментом товаров по особым ценам, с 1953 года - универмагом "Москворецкий".

Строительство правого корпуса будущего универмага, началось в 1929 году, но в 1931 году, когда все ресурсы страны были брошены на индустриализацию, его законсервировали. В 1934 году универмаг решили достроить, но первоначальный конструктивистский проект уже не отвечал требованиям времени. Переработать его доверили Георгию Олтаржевскому, автору ряда дореволюционных доходных домов в неклассическом стиле. Однако универмагу он придал черты не неоклассики, а международного ар-деко: подобные торговые здания со скруглённым углом, утопленным главным входом, крытыми галереями вдоль витрин и рельефной надписью на аттике можно встретить во многих городах мира.

Центр и ядро всего здания — полукруглая лестница, вписанная во внутренний угол универмага, идеальная функционально и выразительная эстетически, освещённая сплошным вертикальным витражом. В интерьере ключевую роль играет полукруглая лестница, освещенная большим вертикальным витражом. Свободная планировка этажей с минимальным числом опор – наследство первоначального конструктивистского проекта. Москворецкий универмаг вошёл в историю московской торговли как первое столичное предприятие, внедрившее метод самообслуживания покупателей.

Крупнейший Хавско-Шаболовский жилмассив - памятник архитектуры, комплекс зданий в стиле конструктивизма. Жилой массив расположен в пределах улиц в пределах улиц Шаболовка, Лестева, Хавской и Серпуховского Вала.

Центр и ядро всего здания — полукруглая лестница, вписанная во внутренний угол универмага, идеальная функционально и выразительная эстетически, освещённая сплошным вертикальным витражом. В интерьере ключевую роль играет полукруглая лестница, освещенная большим вертикальным витражом. Свободная планировка этажей с минимальным числом опор – наследство первоначального конструктивистского проекта. Москворецкий универмаг вошёл в историю московской торговли как первое столичное предприятие, внедрившее метод самообслуживания покупателей.

Крупнейший Хавско-Шаболовский жилмассив - памятник архитектуры, комплекс зданий в стиле конструктивизма. Жилой массив расположен в пределах улиц в пределах улиц Шаболовка, Лестева, Хавской и Серпуховского Вала.

Если рассмотреть этот квартал на карте, то видно необычное расположение домов внутри квартала.

Новый общественный строй, объявив "мы наш, мы новый мир построим", проводил эксперименты и в строительстве. Застройка квартала была экспериментальной не только в плане самих домов, но и их расположения. Проектирование доверили архитекторам-рационалистам из группы АСНОВА — конкурентам конструктивистов из ОСА. Планировка жилого массива была определена в рамках внутреннего конкурса, который выиграл проект выпускника ВХУТЕМАСа и ученика основателя АСНОВА Николая Ладовского Н. Травина, разработанный совместно с И. Л. Йозефовичем и И. П. Киркесали. Архитектурное решение домов разработали участники АСНОВА В. И. Бибиков, К. Носков и профессор школы Баухаус Хиннерк Шепер. Проектирование и строительство были выполнены в 1927—1930 годах.

По проекту несколько зданий огибали квартал по периметру, а расположенные внутри массива дома были установлены под углом 45° к существующей сетке улиц, воплощая идеи Ладовского о роли пространства в архитектуре. Также в противовес строчной застройке архитекторы выстроили типовые дома в форме букв «Г», создав динамичную композицию с прямоугольными и треугольными дворами и пересекающей комплекс аллеей. Ось аллеи была ориентирована на башни Донского монастыря, углы домов — на Шуховскую башню. В центре квартала был построен 1-этажный клубный корпус, в северо-восточной части квартала — служебный корпус с котельной.

Фасады домов внутри массива были решены по эскизам профессора Шепера: основная масса стен осталась краснокирпичной, а эркеры, углы и подъезды были покрыты белой штукатуркой. Теперь они все покрашены в бежевый цвет. Какие-то по штукатурке, а какие-то просто по кирпичу. Конструктивистский приём чередования полос красного и белого кирпича скрыт под слоем краски. Каждый дом получил собственную уникальную супрематическую композицию фасада, которая наравне с нумерацией корпусов служила навигацией по кварталу. Впоследствии подобное решение использовал другой участник АСНОВА А. С. Фуфаев в проекте Буденновского посёлка на Большой почтовой улице. В домах были использованы типовые квартирные «секции Моссовета», а для улучшения инсоляции жилых помещений все окна комнат и балконы были ориентированы на юго-восток и юго-запад, а окна кухонь и ванных — на север.

Лестева 17. Здесь хорошо заметно, что дом надстраивался. Изначально было 4 этажа, после войны надстроили ещё один, в 1960-е ещё два.

Из предусмотренных проектом 24 корпусов были построены 15. Не были возведены дома по красной линии Хавской и Шаболовской улиц. Застройка квартала завершилась в 1960-х — 1980-х годах с уплотнением существующего массива типовыми панельными башнями, расположенными, впрочем, с учётом оригинальной градостроительной идеи АСНОВА. Большая часть домов 1930 года постройки была реконструирована с заменой перекрытий на железобетонные, надстройкой технических этажей, пристройкой лифтов и демонтажом части балконов. Фасады домов были оштукатурены в тон с новыми панельными домами, и оригинальное цветовое решение было утеряно. Клубный корпус был надстроен на 4 этажа, которые заняли жилые помещения, но его первый этаж сохранил общественные функции: там работает библиотека, открылись галерея «На Шаболовке» и «Центр авангарда».

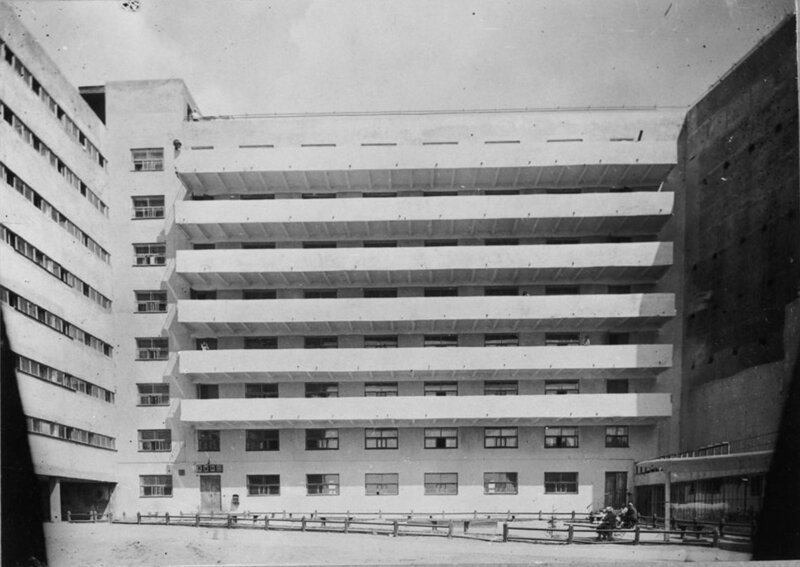

Пятиэтажное кирпичное здание построено в середине 1920-х гг. Так называемое «Белое общежитие» — это название оно носило с 1923 по 1981 год.

Объёмно-пространственная композиция, включая форму плана, скруглённые лестничные выступы, эркеры, дымовые трубы, крыльца здания сохранилась с середины 1920-х годов. Два крыла здания образуют двор сужающейся формы, ориентированный на север. Незначительный сдвиг пятиэтажных фланкирующих корпусов внутрь двора позволил осветить коридоры через торцевые проёмы, а также с обеих сторон создать открытые общественные балконы. Балконы также были сделаны с северо-западной стороны на фасаде, выходящем на 2-й Донской проезд. Глухими бетонными парапетами отделены от стены балконы с южной стороны. Первоначально боковые крылья были пятиэтажными, центральная часть — двухэтажной. Над вестибюлем располагался остеклённый зал.

В стилистическом отношении рассматриваемое здание вбирает в себя наиболее типичные элементы конструктивизма: коридорную систему, выступающие объёмы лестничных клеток с остеклённым центром между ними, угловые балконы с глухими бетонными парапетами. Небольшой масштаб, лаконичность облика всего комплекса, без перенасыщения его характерными элементами свидетельствуют о его принадлежности к раннему этапу конструктивизма.

Первоначальный вид здания был отчасти изменён в 1938 году во время реконструкции — центральная часть здания была доведена до уровня 5 этажей, наружные стены надстройки были также выполнены из кирпича, а фасады, кроме центрального дворового, были оштукатурены. Кровля предполагалась двухскатной, из железа. Надстройка была рассчитана на приспособление помещений под общежития с комнатами на 1–2 человека, что вполне соответствует их современному назначению, и под две комнаты без перегородок для дневного пребывания.

Согласно решениям реконструкции 1938 года на первом этаже южной стороны здания было запланировано устройство спортзала с раздевалками и подсобными помещениями столовой, а также столовая с большой кухней. На первом этаже северной стороны общежития в пространстве между выступающими объёмами лестниц предполагалось оборудовать под комнату коменданта и канцелярию. Даже если эти замыслы были осуществлены, это общежитие сложно считать коммуной в полной мере, поскольку ни клуба, ни библиотеки, ни яслей с детским садом, ни солярия построено не было. Тем не менее общежитие относится к переходному типу, поскольку спальные блоки отделены от общественно-бытовых зон, занимающих значительное место в общей площади.

В стилистическом отношении рассматриваемое здание вбирает в себя наиболее типичные элементы конструктивизма: коридорную систему, выступающие объёмы лестничных клеток с остеклённым центром между ними, угловые балконы с глухими бетонными парапетами. Небольшой масштаб, лаконичность облика всего комплекса, без перенасыщения его характерными элементами свидетельствуют о его принадлежности к раннему этапу конструктивизма.

Первоначальный вид здания был отчасти изменён в 1938 году во время реконструкции — центральная часть здания была доведена до уровня 5 этажей, наружные стены надстройки были также выполнены из кирпича, а фасады, кроме центрального дворового, были оштукатурены. Кровля предполагалась двухскатной, из железа. Надстройка была рассчитана на приспособление помещений под общежития с комнатами на 1–2 человека, что вполне соответствует их современному назначению, и под две комнаты без перегородок для дневного пребывания.

Согласно решениям реконструкции 1938 года на первом этаже южной стороны здания было запланировано устройство спортзала с раздевалками и подсобными помещениями столовой, а также столовая с большой кухней. На первом этаже северной стороны общежития в пространстве между выступающими объёмами лестниц предполагалось оборудовать под комнату коменданта и канцелярию. Даже если эти замыслы были осуществлены, это общежитие сложно считать коммуной в полной мере, поскольку ни клуба, ни библиотеки, ни яслей с детским садом, ни солярия построено не было. Тем не менее общежитие относится к переходному типу, поскольку спальные блоки отделены от общественно-бытовых зон, занимающих значительное место в общей площади.

В 2008 году после пожара в здании был проведён капитальный ремонт, включающий следующие работы: замена части стропильных конструкций в западном пятиэтажном крыле здания, устройство нового кровельного покрытия с частичной заменой первоначальных слуховых окон, демонтаж кирпичных печных труб; замена большей части деревянных столярных оконных заполнений на металлопластиковые из ПВХ. Также интерьеры были отделаны новыми материалами, отличными от первоначальных: стены получили разную окраску, потолки коридоров были зашиты панелями со встроенными светильниками; полы покрыты линолеумом.

В результате изменений, включая значительное сокращение площади остекления, а также в следствии установки стеклопакетов, одна из ярких особенностей конструктивизма — ленточное остекление, аккуратно обрамлявшее углы выступающих объёмов и придававшее зданию индивидуальный облик ныне утрачено. Да ещё и один корпус обшили сайдингом. С 2015 года общежитие передано МГЮА им. Кутафина.

Рядом с "Белым" общежитием стоит "Красное".

Позднеконструктивисткое здание общежития Текстильного института 1933–36 годов постройки, архитекторы В.Н. Владимиров, П.А. Голосов, Г.И. Луцкий, Ю.Ю. Савицкий. Здание является продолжением комплекса конструктивистских построек, знаменитого Дома-коммуны И.С. Николаева 1929 года и общежития Текстильного института середины 1920-х годов.

В результате изменений, включая значительное сокращение площади остекления, а также в следствии установки стеклопакетов, одна из ярких особенностей конструктивизма — ленточное остекление, аккуратно обрамлявшее углы выступающих объёмов и придававшее зданию индивидуальный облик ныне утрачено. Да ещё и один корпус обшили сайдингом. С 2015 года общежитие передано МГЮА им. Кутафина.

Рядом с "Белым" общежитием стоит "Красное".

Позднеконструктивисткое здание общежития Текстильного института 1933–36 годов постройки, архитекторы В.Н. Владимиров, П.А. Голосов, Г.И. Луцкий, Ю.Ю. Савицкий. Здание является продолжением комплекса конструктивистских построек, знаменитого Дома-коммуны И.С. Николаева 1929 года и общежития Текстильного института середины 1920-х годов.

Краснокирпичный корпус общежития исполнен весьма стильно: выдвинутые квадраты «панелей» – элегантное эхо европейского модернизма и отражение мечты о типовом жилье, а монументальный вход с громадным полукруглым окном наделен почти дворцовой статью. Здание, по обыкновению тех лет, было оставлено неоштукатуренным и сохранило первоначальный облик до сего дня.

И в заключении - вишенка на торте. Одно из самых интересных зданий эпохи конструктивизма - Дом-коммуна на улице Орджоникидзе. Построенное 90 лет назад архитектором Иваном Николаевым, оно и сегодня выглядит очень стильно. Но кроме внешнего вида оно выделяется и новыми конструктивными решениями, и подходом к организации жизни в нём. Здание строилось как общежитие Текстильного института, у него нет несущих стен, всё собрано на стальном каркасе. Жилой корпус стоит на стальных колоннах.

Николаев использовал основополагающие принципы строительства Ле Корбюзье.

- Первый этаж, как наименее комфортный для проживания под большей частью жилого корпуса здесь отсутствует. Под остальной частью на нём размещены хозяйственные помещения.

- Отсутствие несущих стен позволяет сделать планировку свободной, чем и воспользовались при последующих реконструкциях, а также даёт возможность сделать ленточное остекление чтобы по максимуму использовать солнечный свет.

- Плоская крыша жилого корпуса может быть также использована под организацию общественного пространства - сквера, солярия, места для зарядки.

- Есть широкая возможность выбора материалов для фасада. Этот приём используется и сейчас в строительстве монолитно-каркасных зданий.

И в заключении - вишенка на торте. Одно из самых интересных зданий эпохи конструктивизма - Дом-коммуна на улице Орджоникидзе. Построенное 90 лет назад архитектором Иваном Николаевым, оно и сегодня выглядит очень стильно. Но кроме внешнего вида оно выделяется и новыми конструктивными решениями, и подходом к организации жизни в нём. Здание строилось как общежитие Текстильного института, у него нет несущих стен, всё собрано на стальном каркасе. Жилой корпус стоит на стальных колоннах.

Николаев использовал основополагающие принципы строительства Ле Корбюзье.

- Первый этаж, как наименее комфортный для проживания под большей частью жилого корпуса здесь отсутствует. Под остальной частью на нём размещены хозяйственные помещения.

- Отсутствие несущих стен позволяет сделать планировку свободной, чем и воспользовались при последующих реконструкциях, а также даёт возможность сделать ленточное остекление чтобы по максимуму использовать солнечный свет.

- Плоская крыша жилого корпуса может быть также использована под организацию общественного пространства - сквера, солярия, места для зарядки.

- Есть широкая возможность выбора материалов для фасада. Этот приём используется и сейчас в строительстве монолитно-каркасных зданий.

В то время район строительства представлял из себя промышленную окраину, застроенную фабричными зданиями и деревянными бараками для рабочих. Бараки, понятное дело снесли, а в индустриальный пейзаж Николаев постарался вписать комплекс. Обратите внимание - форма крыши общественного корпуса повторяет типичную форму крыши с шедовыми фонарями фабрики, которая сейчас известна как завод "Станконормаль"

Комплекс состоит из трёх корпусов - жилого, санитарного и общественного. И вся организация жизни была подчинена этому разделению. Комнаты были двухместные размером 2,3 на 2,7 метра. Две кровати, две табуретки. И всё! Таких комнат было 1008, да и комнатами их назвать сложно, скорее спальные ячейки. В них жильцы должны были только спать, для всего остального - два других корпуса. Проснувшись, человек, не переодеваясь из пижамы, должен был пройти в санитарный корпус, сделать зарядку на балконе, принять душ, переодеться и дальше, как по конвейеру пройти в общественный корпус. Для меня так и осталось загадкой, где были расположены туалеты. Неужели и по нужде приходилось идти в санитарный корпус. А жилой корпус - ой какой длинный, можно и не успеть в таком случае.

Обратная сторона санитарного комплекса.

При реконструкции в 1950-е годы из санитарного корпуса сделали жилой, душевые перевели на цокольный этаж.

В общественном корпусе была столовая на 500 посадочных мест. Завтрак и на занятия. Кроме столовой в общественном корпусе была библиотека и читальный зал. Там делали домашние задания, курсовые работы. А ещё там были ясли. Вроде всё предусмотрели - этажи были поделены на мужские и женские, личная жизнь не подразумевалась самой организацией пространства. Тем не менее, дети откуда-то появлялись. А учёбе они не должны были мешать, для того и ясли.

Шедовые фонари на крыше общественного корпуса сориентированы в северном направлении. Это позволяет получать мягкий рассеянный свет.

Шедовые фонари на крыше общественного корпуса сориентированы в северном направлении. Это позволяет получать мягкий рассеянный свет.

Ленточное остекление южного фасада общественного корпуса.

Вход в общественный корпус со двора.

В скруглённой пристройке для перехода из общественного корпуса на разные этажи санитарного кроме лестницы предусмотрен пандус. Здесь тоже реализована идея Ле Корбюзье.

Планировался ещё и лифт, причём не привычной в современном понимании системы, а такой, который движется без остановки, и заходят-выходят из него на ходу. Но штука эта весьма травмоопасная, и в этом проекте вроде не была реализована.

Чем-то коммуна напоминает монастырь. Комнатки-кельи, столовая-трапезная, общественный корпус-храм. Личное пространство, личная жизнь не предусмотрены. И нет ничего в такой похожести удивительного. Коммунизм - та же религия, только с другими богами. Только вот коммуна просуществовала недолго (на то она и утопия), а монастыри и сейчас выполняют свою функцию.

В общественном корпусе лет 10 назад был пожар. К тому времени и остальные корпуса сильно поистрепались. Но была проведена серьёзная реконструкция, восстановлена первоначальная высота окон, даже рамы сделали деревянные, как в первоисточнике. Была произведена перепланировка внутренних помещений, теперь это не спальные ячейки, а нормальные комнаты, и за удобствами ходить теперь далеко не надо. Здание, поменяв свою начинку осталось таким же интересным внешне. Так что идеи Ле Корбюзье, реализованные Николаевым живут и побеждают. В отличие от идей коммунизма. Не получилось встроить человека в конвейер, разбились идеи о стремление людей к простому мещанскому быту и комфорту, к возможности иметь личное пространство.

И ещё немного чистой геометрии.

В общественном корпусе лет 10 назад был пожар. К тому времени и остальные корпуса сильно поистрепались. Но была проведена серьёзная реконструкция, восстановлена первоначальная высота окон, даже рамы сделали деревянные, как в первоисточнике. Была произведена перепланировка внутренних помещений, теперь это не спальные ячейки, а нормальные комнаты, и за удобствами ходить теперь далеко не надо. Здание, поменяв свою начинку осталось таким же интересным внешне. Так что идеи Ле Корбюзье, реализованные Николаевым живут и побеждают. В отличие от идей коммунизма. Не получилось встроить человека в конвейер, разбились идеи о стремление людей к простому мещанскому быту и комфорту, к возможности иметь личное пространство.

И ещё немного чистой геометрии.

В следующий раз для контраста пойдём в монастырь.

Автор DMITRY_SASIN

Автор DMITRY_SASIN

Ссылки по теме:

- Квентин Тарантино прибыл в Москву на премьеру своего фильма. Но фотки самого режиссёра — уже кино

- 74 года спустя: факты об атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки

- Сан-Франциско 1950-х: романтика по-американски

- "Это одно из самых красивых метро в мире": Московский метрополитен глазами французского фотографа

- 20 фото и видео, которые расскажут о человеческой анатомии и физиологии лучше, чем учебник